J块油藏为层状边水稠油油藏,该块于I油层组具有一套独立的油水系统,油水界面在−1020~−1060 m之间。该油藏吞吐后期已经大面积水侵且发育边水,蒸汽驱、SAGD (蒸汽辅助重力泄油)等利用汽化加热原油的接替方式难以适应该类油藏,亟待进行开发方式转换。J块是辽河油田首次在边水稠油油藏开展火驱试验的区块。水淹前后储层的岩性、物性、电性、含油性都发生了很大的变化,岩石的孔隙度、渗透率、非均质性以及油水饱和度也变得更加复杂,并且蒸汽驱油极不均匀,导致在高水淹阶段仍含有较多的剩余油,具有较高的可采价值。该次研究依据取心井资料,充分应用常规地质测录井技术,建立了一套定性的油层水淹程度综合测录井技术判别方法。量化动用状况,细化部署潜力,验证边水稠油油藏火驱开发的可行性,为边水稠油油藏转换方式规模开发提供了技术借鉴。

2. 概况

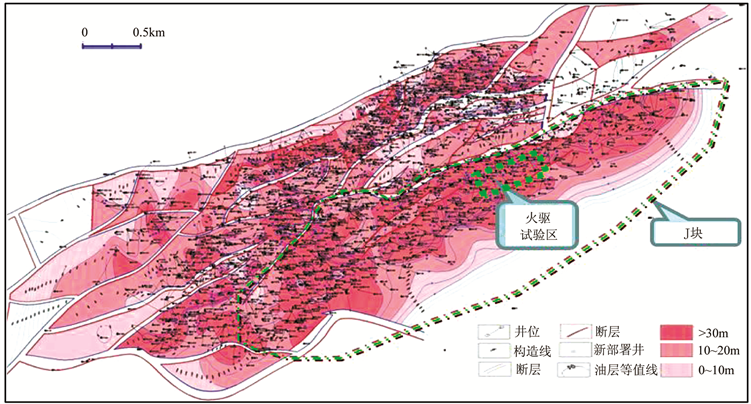

J块构造上位于D断块的东南部,研究目的层为于楼油层,为扇三角洲前缘亚相沉积,高孔、高渗储层,中厚互层状边水稠油油藏。具有“油层发育集中、储层物性好”的特点。该块经历了常规干抽和吞吐试采、大规模蒸汽吞吐开发及转换方式试验的开发过程,至今已开发了30年。东部吞吐区域目前平均采油速度仅为0.47%,水淹较严重区域回采水率达到205%,继续吞吐开发潜力小,亟待方式转换。因此,在J块东部水淹区中部于I组进行火驱先导性试验(图1)。为落实油藏动用与水淹规律,从而指导火驱部署,在试验区开展取心分析工作。取心井J-12井位于试验区转驱井组的中部,结合火驱部署,分上下两段进行取心。该井完钻井深1062 m,取心进尺67.75 m,心长46.78 m,收获率69.0% (图2)。该次研究应用取心井测录井资料进行层状边水稠油油藏水淹层的识别。针对不同研究需求,差异化取样,个性化定制孔隙度、渗透率、含油饱和度、核磁共振等化验分析项目。精细岩心描述,以化验分析数据为基础,多手段并用定性识别受效区域,建立受效区定性识别标准。

Figure 1. The plane distribution of reservoirs in Block J (Well J-03 Well J-12 Well J-012 Well J-11)

图1. J块油层平面分布图

Figure 2. The sectional view of well J-12

图2. J-12井实钻剖面图

3. 基本地质特征

针对储层质量差异大这一难点,结合取心井实际钻遇情况对该区基本地质特征进行综合研究。

3.1. 储层四性及沉积特征

试验区储层主要分为含粉砂不等粒砂岩、中–细砂岩以及砂砾岩。层间储层岩性整体下粗上细,纵向存在差异。层内厚层内部正韵律为主,发育低物性夹层,为砂质泥岩。由于该块是属于扇三角洲前缘亚相沉积,整体储层物性较好,测井二测解释结合岩心分析 [1] ,测得平均孔隙度33.4%,平均渗透率1544.3 mD,均为高孔,中、高渗储层,下部于I5-6小层物性相对好于上部于I1-4小层。由于受吞吐动用和边水共同影响,取心井J-12井油层电阻率相比J-121井明显降低,降幅近50%。J-121井为1986年完钻的生产井,与J-12井属于同一井组,两井相距25 m。由于J块于1986年进入全面蒸汽吞吐开发阶段,所以J-121井的相关数据可以代表该区块吞吐前的情况,与现阶段取心井J-12井的相关数据有可对比性。从取心井J-12井岩心观察来看具有较好油气显示,含油级别范围为油迹到富含油,含油性大部分显示为油浸及富含油。

该块发育扇三角洲前缘亚相和前扇三角洲亚相,其中扇三角洲前缘亚相细分为水下分流河道、水下分流河道间、河口坝和前缘薄层砂4种沉积微相。水下分流河道呈正韵律,斜层理为主,电阻率曲线“箱”形、“钟”形。水下分流河道间以河道漫溢沉积为主,砂、泥、砾混杂薄层,电阻率曲线薄“指”形。河口坝岩性以中–细、细砂岩为主,反韵律和复合韵律,电阻率曲线“漏斗”形。前缘薄层砂为砂泥互层状组合,分选较好,电阻率曲线低幅“齿”形。

3.2. 核磁共振

根据核磁共振τ2弛豫谱形态可定性判断储层性质。τ2弛豫谱横坐标表示弛豫时间(ms),纵坐标表示相应的τ2幅度值。大孔隙对应的弛豫时间较长,小孔隙对应的弛豫时间较短。因此,τ2谱形态靠左,即τ2弛豫时间短,微孔隙发育,大部分流体为不可动状态,为差储层特征;τ2谱形态靠右,即τ2弛豫时间长,中大孔隙发育,大部分流体为可动状态,为好储层特征;中等储层特征介于两者之间。

3.3. 气测解释

气测解释油层的一般特征:全烃曲线升高幅度大,锥形满,峰形饱满,变化速度快,具有“快起快降”特点。组分出峰齐全,重烃含量高 [2] 。但由于辽河油区稠油的气测组分较特殊,个别地区的稠油,其气测组分只有甲烷。大部分地区的稠油气测组分与湿气一致。这样,用常规气测解释方法解释不了稠油。根据全烃对比系数及全烃值与荧光级别的关系判断稠油。稠油层特点为气测组分中的甲烷相对含量大,其他组分相对含量小;荧光显示级别较高,一般为油斑、油浸级别,系列对比一般大于10级。从取心井J-12井的岩屑录井草图得知,岩性为灰褐色油浸中–细砂岩,系列对比12级,气测曲线上全烃含量占53.08%,C1含量占42.29%,综合判断该井显示为稠油层特征。

3.4. 储层质量评价

宏观微观相结合,在该区基本地质特征研究的基础上,进行储层质量评价,确定火驱物性可及下限。将先导性试验区储层分为3类。

I类储层:岩性为砂砾岩、不等粒砂岩,含油性为油浸、富含油。镜下观察为颗粒支撑,点式接触,接触式胶结。电阻率 > 40 Ω∙m,渗透率 > 1000 mD,沉积微相类型为水下分流河道、河口坝,砂体厚度 > 4 m。孔隙类型以原生粒间孔为主,结构类型为大孔–特细喉型、较均匀型,τ2谱形态靠右。

II类储层:镜下观察为颗粒支撑,点线接触,接触式胶结。岩性为中–细砂岩,含油性为油斑,电阻率30~40 Ω∙m,渗透率500~1000 mD,沉积微相类型为河道边缘,砂体厚度2~4 m。孔隙类型以原生粒间孔为主,结构类型为大孔–特细喉型、不均匀型,τ2谱形态居中。

III类储层:镜下观察为线–点接触,接触–孔隙式胶结。岩性为含粉砂不等粒砂岩,含油性为油迹,电阻率 < 30 Ω∙m,渗透率 < 500 mD,沉积微相类型为河道间、前缘薄层砂,砂体厚度 < 2 m。孔隙类型以原生粒间孔为主,结构类型为中孔–特细喉型、不均匀型,τ2谱形态靠左。

在上述研究基础上,对火驱井组进行了储层质量评价,分上下2套层系。J-12井于I1-4小层以Ⅱ类储层为主,占比接近50%。于I5-6小层由于储层岩性较粗,并且吞吐时间较短,剩余油饱和度往往较高,以I类储层为主,占比达到了60%。

4. 水淹评价

针对水淹情况不同,剩余油分布规律认识不清这一难点,通过电性变化特征结合剩余油饱和度分析结果,进行水淹层评价,落实火驱开发潜力。

4.1. 水淹动用判别

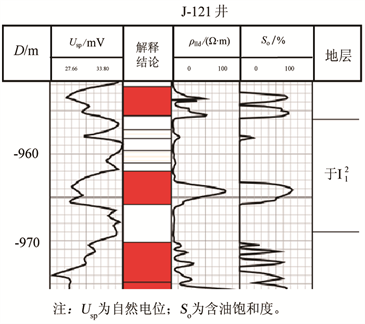

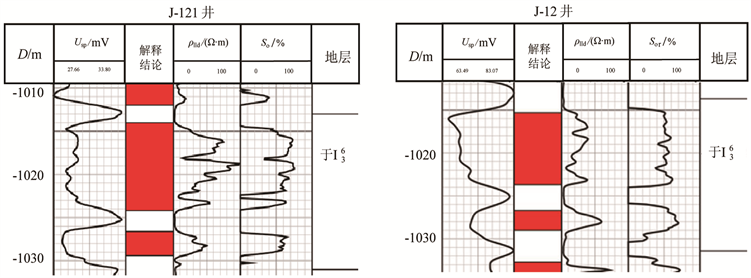

已有区块研究表明:层状边水稠油油藏油层水淹受吞吐动用和边水侵入综合作用。从电阻率曲线变化分析,蒸汽吞吐具有明显超覆动用特征,上部电阻率明显降低,下部剩余油富集(图3);而受边水侵入影响,则主要动用厚层下部。

Figure 3. The comparison of resistivity changes before and after the steam soaking

图3. 蒸汽吞吐前后电阻率变化对比图

4.2. 水淹规律分析

下面对取心井J-12井典型目的层的岩心测录井资料进行水淹规律分析。通过与同井组J-121井相关数据进行对比,分析该区块吞吐前后的变化情况。

于

层:厚度薄、物性好,吞吐动用好,层内超覆动用不均。于

小层岩性以棕黄色油斑–油浸含砾砂岩为主,微染手。荧光溶液黄白色,系列对比级别12级,滴水缓渗。电阻率下降50%,剩余油饱和度为35.53%,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为0.8 [3] ,综合分析认为该层为中水淹层(图4)。

Figure 4. The histogram of Sublayer Yu

图4. 于

小层饱和度柱状图

于

层:取心层动用差,吞吐前后饱和度变化不明显。于

小层岩性以黑褐色油浸粗砂岩为主,染手。荧光溶液深黄色,系列对比级别14级,滴水不渗,水珠呈半球状。剩余油饱和度为51.86%,前后饱和度变化不明显,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为1.7,综合分析认为该层为弱水淹层(图5)。

Figure 5. The histogram of Sublayer Yu

图5. 于

小层饱和度柱状图

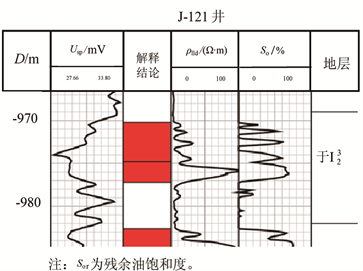

于

层:厚层受非均质性影响,吞吐和水侵共同作用,层内差异大。于

小层层内不同部位水淹程度不同,上部受到一定吞吐动用的影响,岩心发白,含油显示级别为油斑,不染手。荧光溶液乳白色,系列对比级别10级,滴水渗。电阻率下降57%,剩余油饱和度为33.4%,水淹程度较强。下部高物性部位,岩心发白,含油显示级别为油斑,不染手。荧光溶液浅乳白色,系列对比级别8级,滴水渗。电阻率下降62%,剩余油饱和度较低31.8%,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为0.46,水淹程度较强。中部岩心为棕褐色,含油显示级别为油浸,微染手。荧光溶液黄白–灰黄色,系列对比级别12~14级,滴水缓渗。电阻率下降20%~50%,剩余油饱和度为46.4%~66.6%,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为1.2,水淹程度相对较弱。综合分析认为该层为中强水淹层,整体含油性较好,为火驱的主力层段(图6)。

Figure 6. The histogram of Sublayer Yu

图6. 于

小层饱和度柱状图

4.3. 水淹强度分类标准

通过对不同单层水淹规律的分析,建立了先导试验区水淹强度分类标准,明确火驱开发潜力。

弱水淹:岩心以棕褐色、褐黑色为主,未变色,染手。含油显示级别为油浸~富含油,荧光溶液深黄色,系列对比级别13~14级,滴水不渗,水珠呈半球状。电阻减小率10%~25%,剩余油饱和度 > 50%,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为2.3~1.5。

中水淹:岩心以棕黄色、黄褐色为主,微染手。含油显示级别为油浸~油斑。荧光溶液黄白–灰黄色,系列对比级别11~13级,滴水5 min后渗入不明显,水珠呈半球状。电阻减小率25%~55%,剩余油饱和度35%~50%,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为1.5~0.6。

强水淹:岩心发白,颜色变浅,不染手。含油显示级别为油斑~油迹。荧光溶液乳白–黄白色,系列对比级别9~11级,滴水渗或水珠呈扁平状。电阻减小率 > 55%,剩余油饱和度 < 35%,τ2弛豫谱上含油饱和度/可动水饱和度比值为0.6~0.4。

4.4. 水淹评价结果

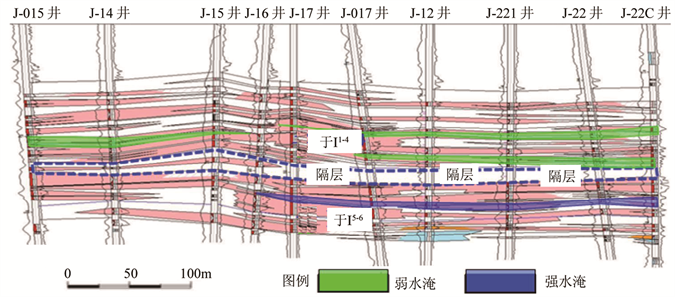

通过识别标准,结合各井实际见水时间统计,以取心井为基础,对纵向各单层进行了水淹级别的判定。岩心分析与压力测试均验证了油藏工程方法对饱和度及水淹规律认识的可靠。J-12井上部于I1-4小层岩心平均含油饱和度46.7%,压力1~2.5 MPa,整体表现出由吞吐动用造成的高周期弱水淹特征。下部于I5-6小层岩心平均含油饱和度58.14%,压力6 MPa左右,由于靠近边水,见水时间较早,厚层下部为中强水淹段。证实该区纵向上存在两种水淹特征,而强水淹区是由个别高渗层水窜通道暴性水淹造成,弱水淹和未水淹层含油饱和度较高,最高可达60%~70%,仍有较大火驱潜力开发(图7)。

Figure 7. The typical and vertical water flooding of block J

图7. J块纵向水淹典型剖面图

5. 结论

目前J块火驱先导试验区4个井组均已成功点火,且投产效果明显。产液量及产油量相比火驱之前有显著增加,有力地证实了该块火驱开发的可行性。结合全文,得出以下几点认识:

1) 该研究表明,以测录井资料为基础突出电性变化与化验分析资料的横向比对,是水淹层判别与定性评价的有效技术手段。

2) 通过研究分析,明确J块火驱先导试验区的水淹规律,得出不同主力层段水淹特点不同,仅个别高渗层水淹、中强水淹层段比例仍较低的重要认识。

3) 以该研究成果为依据,指导了该块2种不同水淹类型(高周期弱水淹和低周期强水淹)火驱试验井组的层段组合优选与个性化参数设计。

4) 该试验的成功,将进一步解放整个辽河地区边水稠油储量。为其他相似区块火驱开发积累了宝贵经验,可进行推广应用。