1. 引言

同位素地球化学研究方法在沉积学中的应用具有重要的意义 [1] - [6] 。国内的很多学者应用同位素地球化学的方法对寒武系 [7] [8] 、奥陶系 [8] [9] [10] [11] 、石炭系 [12] [13] [14] 、二叠–三叠系 [15] [16] [17] [18] 、侏罗系 [19] 、白垩系地层进行了研究 [20] ,研究区涉及塔里木盆地、四川盆地、南黄海盆地、鄂尔多斯盆地及西藏岗巴等地区。而碳氧同位素地球化学方法在碳酸盐岩地层研究中的应用,多侧重于其在古环境方面的指示意义,特别是在四川盆地东北部,碳氧同位素在研究P/T界限生物大灭绝、三叠纪古生态、古环境的恢复方面应用较为广泛,应用成效较为显著 [20] [21] [22] 。同时,碳氧同位素在生物礁白云石化等成岩作用研究中也得到了较为频繁的应用,取得了较为理想的研究成果 [23] [24] [25] [26] [27] ,其中Veizer等 [28] 对全球石炭系–白垩系的锶同位素及碳氧同位素研究的成果在国内外得到了广泛认可,并以其研究结果为参照和标准,对各研究区所测碳氧同位素进行对比。徐立恒等 [17] 应用碳氧同位素地球化学分析方法对川东地区下三叠统飞仙关组和嘉陵江组以及中三叠统的雷口坡组进行了研究,但对该地区上二叠统长兴组碳氧同位素地球化学的研究分析较少,特别是应用碳氧同位素方法对台内长兴组古环境分析及生物礁与碳氧同位素之间关系探讨较少。因此作者尝试应用同位素地球化学方法,来探讨文星场地区的古环境及生物礁与碳氧同位素之间的关系。

2. 剖面简介

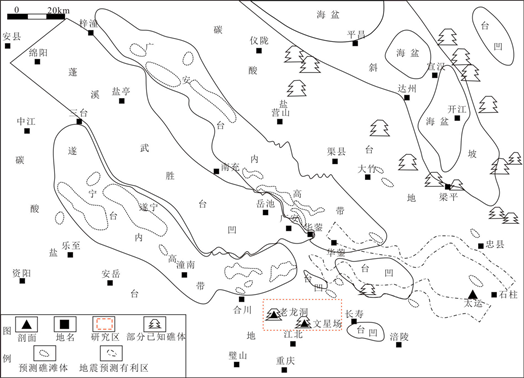

文星场剖面地理上位于重庆市北碚区天府镇,古地理上位于蓬溪–武胜台凹的东南方向,与遂宁台内高带相邻,属于典型的台内生物礁剖面(图1)。

Figure 1. The open platform depositional pattern and seismic prediction results of Changxing Formation in the study area (modified from paper [28] )

图1. 研究区及区域长兴组开阔台地沉积格局及地震预层成果图(据文献 [28] ,有修改)

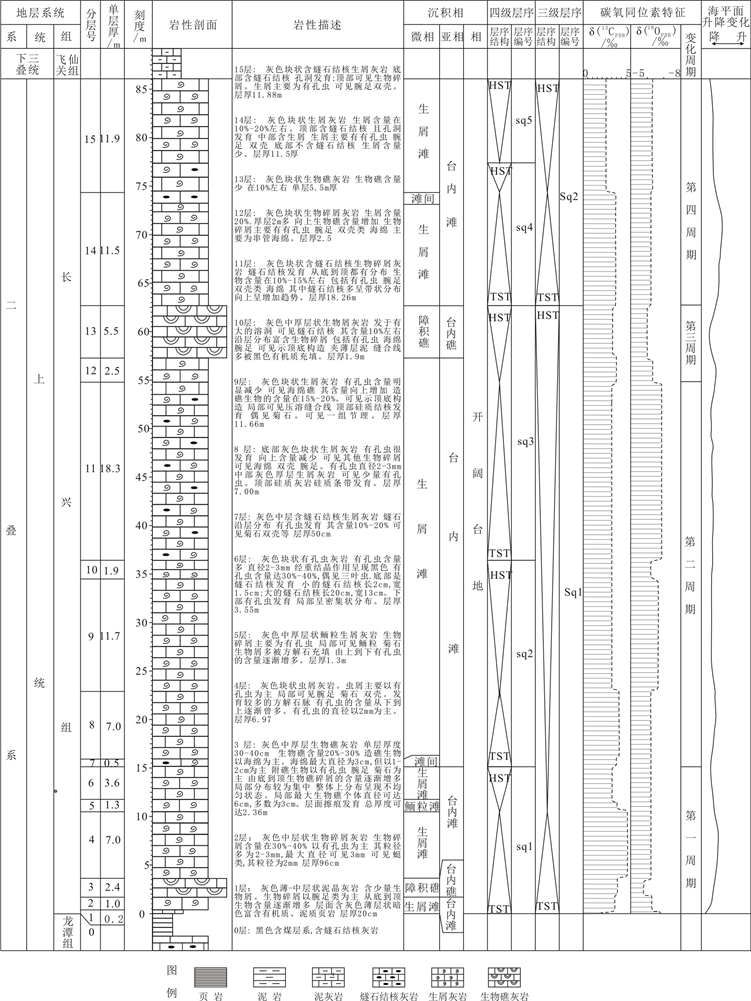

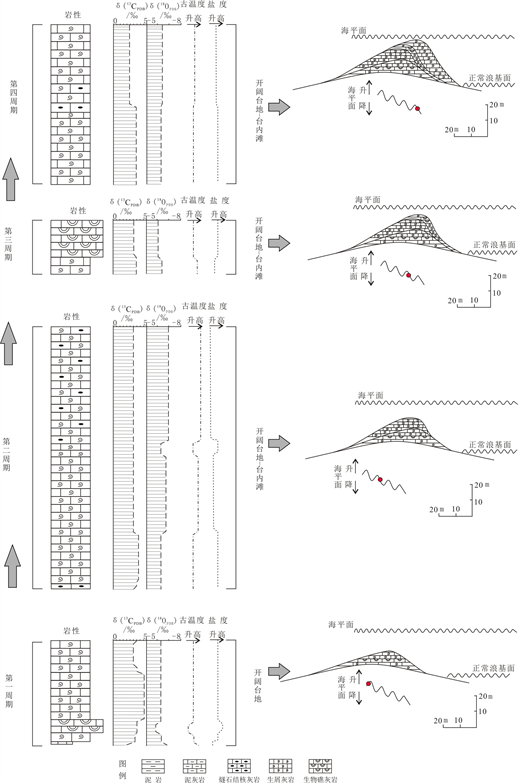

“生物礁规模较小,造礁生物数量少,单层厚度薄,无明显的白云石化现象”是文星场长兴组生物礁剖面的典型特点。除此之外,在剖面的中上部燧石结核发育,并呈明显的顺层状产出,是文星场剖面的又一大特点。结合前人对该地区的研究成果 [29] [30] [31] ,认为文星场剖面主要以开阔台地相沉积为主,并发育台内礁、台内滩等亚相和生屑滩、障积礁、生屑滩、滩间等微相,其中在剖面的底部和上部发育有生物礁,其规模小,以障积礁为主。其次,该剖面岩石类型相对单一,主要以灰岩为主,包括:泥晶灰岩,生物礁灰岩,生屑灰岩以及含燧石结核生屑灰岩。在岩相分析的基础上,结合前人对碳氧同位素与层序之间的关系及对该地区层序的研究 [32] ,将长兴组划分出2个三级II型层序,又进一步识别划分出5个四级层序,在海侵体系域内和高位体系域内均有障积礁的发育。根据碳氧同位素值“上升–下降”的变化特征,将碳氧同位素值的变化划分出4个周期性“升降”的旋回,且每个周期内岩性不同,碳氧同位素值也存在差异(图2)。

Figure 2. The composite histogram of Changxing Formation in Wenxingchang Profile

图2. 文星场剖面长兴组综合柱状图

3. 样品的采集与处理

该次采样主要沿剖面由底到顶进行,并避开构造断裂带,方解石脉以及溶洞等部位,以保证样品的有效性。数据分析在长江大学湖盆沉积实验室-Gasbench II气体同位素质谱仪上采用磷酸法进行实验分析,δ (13CPDB)和δ (18OPDB)的标准偏差分别为±0.2‰和±0.3‰。测得数据15组,第3组和13组为生物礁灰岩,笔者将对所测样品值进行详细的处理与分析。

碳酸盐岩极容易遭受成岩作用的改造,而成岩作用贯穿整个沉积成岩史,为保证所测数据的有效性,对所测样品值进行检验是必要的。前人对样品原始性的检测通常采用4种标准 [9] [10] [22] :① Z值(古盐度公式):

,当Z > 120,样品为海相灰岩,反之则为非海相;② 当δ (18OPDB)值 < −10.000‰时,表明样品受到了强烈的成岩作用的改造,不能够反映当时海水的碳氧同位素组成,应于剔除;③ δ (13CPDB)和δ (18OPDB)的相关性,当δ (13CPDB)和δ (18OPDB)呈不明显的相关性时,能反映当时海水的碳氧同位素组成;④ Mn/Sr比值:当Mn/Sr < 10时(更严格的是<2或3),表明样品还未受到强烈的蚀变作用,说明样品能够很好地反映海水的组成。但也有的学者研究表明 [22] ,将检验标准②中样品剔除临界值设置的越苛刻,所剩样品的δ (13CPDB)和δ (18OPDB)的相关性越弱,则能更好地反映海相碳酸盐岩原始碳氧组分。

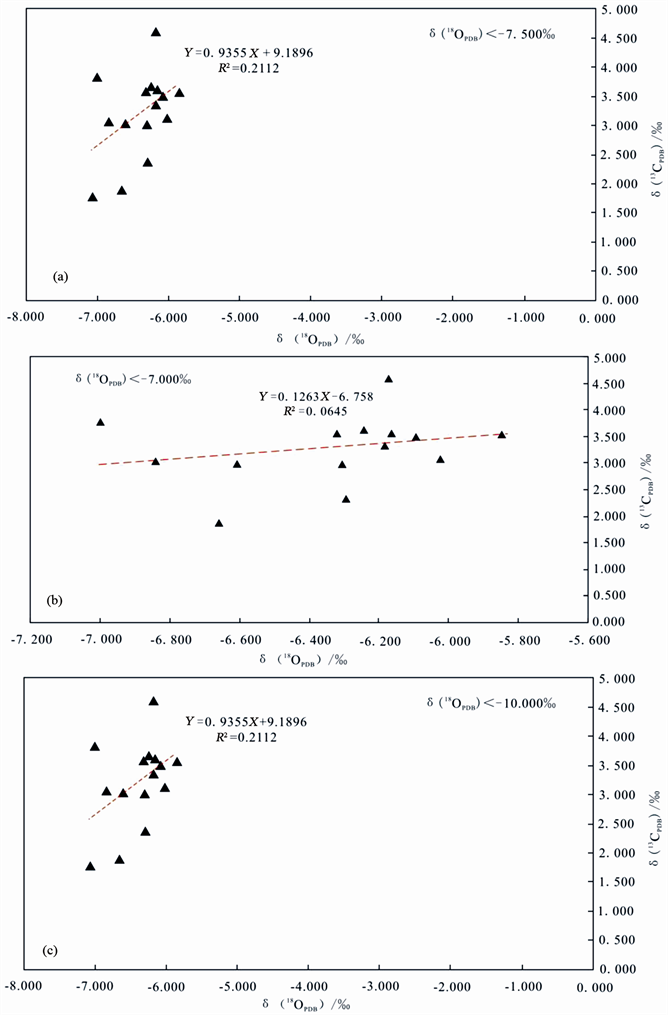

因此,笔者也通过对样品临界值逐级的设置,对所测样品进行了筛选,具体如下:① Z值均大于120 (表1),说明样品全部为海相灰岩;② 当以δ (18OPDB) < −10.000‰为剔除标准时,全岩样品δ (13CPDB)和δ (18OPDB)的相关系数R为0.459565,相关性较强(图3(a)),说明海相碳酸盐岩在成岩过程中,一部分样品不能反映海水的原始组分,在建立演化曲线并分析古环境的变化及与生物礁之间的关系时,应该剔除(图3);③ 当以δ (18OPDB) < −7.500‰为剔除标准时,全岩样品δ (13CPDB)和δ (18OPDB)值的相关系数R为0.459565,相关性较强(图3(b)),说明在海相碳酸盐岩成岩过程中,仍然有一部分样品不能很好地反应海水的原始组分,应于剔除;④ 当条件进一步苛刻,以δ (18OPDB) < −7.000‰为剔除标准时,所剩样品的δ (13CPDB)和δ (18OPDB)的相关系数R为0.253969 (图3(c)),相关性很弱,说明剩余样品能较好地反映海洋原始海水的组分。

Table 1. The test data of carbon and oxygen isotope in Changxing Formation of Wenxingchang Profile

表1. 文星场剖面长兴组碳氧同位素测试数据一览

Figure 3. The correlation analysis of carbon and oxygen isotope values

图3. 碳氧同位素值相关性分析

4. 碳氧同位素的组成特征

4.1. 碳同位素的组成特征

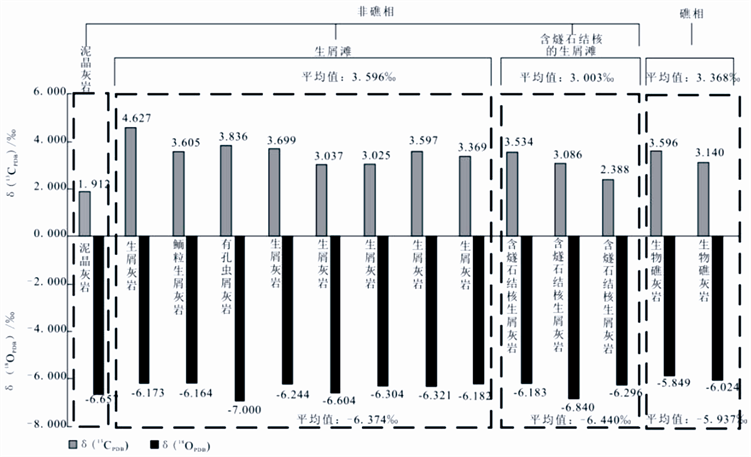

通过样品的筛选后,由图4可知,δ (13CPDB)的值整体偏正,主要分布在1.912‰~4.627‰,以大于3.000‰者居多,均分布在非礁相中。对比发现,岩性不同对应的碳同位素值也不同,泥晶灰岩的δ (13CPDB)为1.912‰,生屑灰岩的δ (13CPDB)主要分布在3.025‰~4.627‰范围内,平均值为3.596‰;含燧石结核生屑灰岩的δ (13CPDB)主要分布在2.388‰~3.534‰,平均值为3.00‰,而礁灰岩δ (13CPDB)主要分布在3.140‰~3.596‰范围内,平均值为3.368‰,很明显泥晶灰岩的δ (13CPDB)最小,其次为含燧石结核生屑灰岩,而生屑灰岩和礁灰岩具有较高的δ (13CPDB)。但总体来讲,以礁相的δ (13CPDB)最高(表2)。

Figure 4. The characteristics of carbon and oxygen isotope composition and its relationship with the lithology

图4. 碳氧同位素组成特征与岩性的关系

表2. 礁相和非礁相碳氧同位素平均值对比

4.2. 氧同位素的组成特征

如图4所示,δ (18OPDB)值整体偏负,主要分布在−7.000‰~−5.849‰,以−6.200‰左右较多,最大值为−5.849‰出现在礁相中,而最小值为−7.000‰出现在非礁相中。其次氧同位素值同样具有随岩性不同

δ (18OPDB)值不同的特征:泥晶灰岩的δ (18OPDB)值为−6.657‰,生屑灰岩的δ (18OPDB)值主要分布在−7.000‰~−6.164‰,平均均值为−6.374‰;含燧石结核生屑灰岩主要分布在−6.840‰~−6.183‰,平均值为−6.440‰;而礁灰岩δ (18OPDB)主要分布在−6.024‰~−5.849‰,平均值为−5.937‰;很明显礁灰岩的δ (18OPDB)的值最大,生屑灰岩及含燧石结核灰岩的δ (18OPDB)次之,泥晶灰岩的δ (18OPDB)最小。但总体来讲,礁相的δ (18OPDB)最高(表2)。

4.3. 碳氧同位素值特征对比

通过与Veizer等 [28] 所测的全球碳氧同位素值对比(表3)发现:文星场地区碳氧同位素值均在全球二叠系碳氧同位素分布范围之内,具有一定的可对比性。与前人对川东地区二叠系长兴组对比发现:文星场地区碳同位素值的分布与宣汉渡口地区相似,与普光及开江、梁平地区存在差异,而氧同位素值因地域不同呈现出的变化较大。整体而言,碳同位素值虽有变化,但幅度小,而氧同位素值则变化幅度明显。

此外,对文星场地区碳氧同位素值与岩性的关系分析(图4)表明,碳同位素值明显受岩性变化的影响:泥晶灰岩、生屑灰岩、含燧石结核生屑灰岩、燧石结核灰岩及生物礁灰岩的δ (13CPDB)值都不相同,而氧同位素值则不尽然。尽管非礁相中对应岩性的氧同位素值和礁相对应氧同位素值存在明显的差异,但在非礁相中生屑灰岩与含燧石结核灰岩具有相近的δ (18OPDB)平均值,碳同位素值却相差甚远。其次通过碳氧同位素值整体对比发现(图5),碳同位素值整体偏正,而氧同位素值整体偏负;再次,碳同位素值的变化趋势与氧同位素值的变化趋势一致,即碳同位素值由低升高时,氧同位素值也表现为由低升高。

Figure 5. The contrast of carbon and oxygen isotope features

图5. 碳氧同位素值特征对比

Table 3. The contrast of carbon and oxygen isotope values between global areas and Eastern Sichuan Area

表3. 全球碳氧同位素值与川东地区碳氧同位素值对比

注:P为二叠系;P2ch为上二叠统长兴组。

5. 碳氧同位素的地质意义及与生物礁发育的关系

5.1. 碳氧同位素的地质意义

地球化学同位素具有一定的同位素时代效应 [33] ,即海相化学沉积物中同位素组成在不同地质历史时期的演变过程中呈现出某些规律性特征的变化,而在文星场生物礁剖面上碳氧同位素值的变化也具有一定的规律。

如图6所示,根据碳氧同位素值的变化趋势及规律,可将文星场生物礁滩剖面的碳氧同位素值划分出4个周期性“升降”的变化,碳同位素变化趋势与海平面升降变化符合。

Figure 6. The relationship between the sea level changes and the value of carbon and oxygen changes

图6. 碳氧同位素值变化与海平面升降变化的关系

第一周期中,岩性以生物礁灰岩和生屑灰岩为主,其碳同位素值呈现出第一个由“上升转至下降”的变化,而氧同位素值则呈现出第一个由“上升转为下降”的变化。而该周期内,海侵的规模“由大逐渐减小”,海平面出现“由升高转为下降”的变化,与碳同位素值的变化趋势符合。表明海平升降变化与碳同位素值的变化一致。此外氧同位素值的变化与温度和盐度的变化具有一定的关系。该周期内氧同位素表现为“先上升,后下降”,表明温度呈现出“先下降后上升”,盐度则是“先高后低”。

第二周期中,岩性主要以生屑灰岩和含燧石生屑灰岩为主,在该周期的底部发育燧石结核灰岩,其上发育生屑灰岩,而含燧石结核生屑灰岩主要分布在该周期的顶部,对应的碳同位素值呈现出“底部上升,中上部下降”的变化,而氧同位素值则呈现出“先上升,再下降”的变化,并在局部出现小的波动。该周期内的碳同位素值的峰值小于第一周期的峰值,而氧同位素值的负峰值也小于第一周期的,表明海侵的范围在减小,但仍具有波动,而致使海平面升降出现波动,表现在碳同位素值变化上则呈现“先上升,后下降”的现象。而氧同位素的变化说明,该周期内温度继承第一周期的上升趋势,之后继续升高,而盐度在继承第一周期升高的基础上,表现为“逐渐下降”。

第三周期中,岩性主要以生屑灰岩和生物礁灰岩为主,该周期内碳同位素值同样呈现出“先上升,后下降”的变化,但其峰值要略小于第二周期的,而氧同位素值则表现为“持续的上升”,其负峰值自然大于第二周期的。该现象表明:海侵范围在持续的减小,海平面随之持续下降,但海侵仍具有波动,相应的海平面升降仍具有波动,表现在碳同位素值上则为“先上升,后下降”的变化。此时氧同位素值变化说明,在继承第二周期温度升高的基础上,温度转为持续的下降。

第四周期中,岩性以含燧石结核生屑灰岩和生屑灰岩为主,该周期为碳氧同位素周期性变化的最后一个周期,其变化特征仍然具有继承性。碳同位素继续呈现出“先上升,后下降”的特征,该周期内峰值与第三周期持平,但其下降幅度明显增大,而氧同位素则表现为“先下降,后上升”,其上升幅度明显减小,该周期内负峰值也明显小于第三周期。该现象表明,继第三周期海平面周期性升降后,最后一轮的海平面上升至最高后,大幅度的下降,推测可能由海侵转为海退,同时氧同位素的变化表明:继第三周期温度降低后,至该周期温度出现回升,盐度降低。

此外在第一、三周期内发育有海绵生物礁,岩性以泥晶海绵礁灰岩为主,对应两期礁灰岩处,其碳氧同位素存在差异。第一周期内的生物礁灰岩,碳氧同位素值出现“双高”特征,表明该期内生物礁发育在海平面上升时期,为退积型生物礁,古海水温度相对低,盐度略高;第三周期内的生物礁灰岩,其碳氧同位素值出现“一高一低”的特征,即碳同位素值相对低,并低于第一周期内生物礁灰岩的δ (13CPDB)值,而氧同位素值相对高,表明第三周期内的生物礁发育在海平面下降时,为进积型生物礁,而此时古海水的温度相对较低,盐度略高。

5.2. 碳氧同位素特征与生物礁之间的关系

根据碳氧同位素的地质意义,即:δ (13CPDB)值的变化能反映海平面的升降变化;δ (18OPDB)值能反映古海水温度和盐度的变化,认为海平面的升降控制了生物礁的发育及其类型,而古海水的温度及盐度影响造礁生物的生长发育,从文星场生物礁氧同位素的值来看,生物礁发育的古环境温度要低一些,盐度要略高一些。

然而文星场生物礁碳氧同位素的组成特征与岩性之间的关系表明,文星场生物礁灰岩碳同位素值明显高于其他岩性的碳同位素值,对此笔者有3种解释:① 海侵背景下,海平面上升,某一时间段内,水深及盐度等条件达到造礁生物的生长的理想条件,造礁生物开始生长,生物产率高,有机碳被快速埋藏,但是,此时的文星场可能处于古地貌的低洼部位,导致相对水深增大,使有机碳得以埋藏保存,而未被氧化,同时海侵使得陆地面积减小,带入海洋环境的剥蚀有机碳也减少,导致沉积的无机碳酸盐岩具有高的δ (13CPDB)值;② 在晚二叠世构造拉张背景下,峨眉运动导致地幔岩浆上涌,致使海洋环境发生改变,进而影响古海水碳同位素组成,使得礁相具有高值;③ 同时该剖面发育大量的燧石结核,有的呈带状顺层分布,通过对碳氧同位素组成特征与岩性之间关系对比研究发现,生屑灰岩和含燧石结核生屑灰岩具有相同的δ (18OPDB)值,却具有不同的δ (13CPDB)值,根据其形态产状表明,在成岩早期由热水、玄武岩淋滤及上升流供源所形成燧石结核时,同时也改变了碳酸盐(盐)沉积物组分,影响了古海水的碳同位素组分,从而导致碳同位素值异常。

6. 结论与讨论

1) 通过对数据的原始性检验,以δ (18OPDB)分别<−10.000‰,<−7.500‰和<−7.000‰为筛选标准,筛选后样品δ (13CPDB)与δ (18OPDB)相关系数为0.25396,相关性很弱,证明文星场剖面生物礁相碳酸盐岩保持了原始的碳、氧同位素组成。

2) 通过碳氧同位素的组成与岩性之间的关系对比研究发现,虽然整体礁相δ (13CPDB)与δ (18OPDB)最高,但岩性不同对应的碳氧同位素值也不同:泥晶灰岩的δ (13CPDB)为1.912‰,生屑灰岩的δ (13CPDB)平均值为3.398‰,含燧石结核生屑灰岩的δ (13CPDB)为3.000‰,生物礁灰岩的δ (13CPDB)为3.368‰,很明显生屑灰岩和生物礁灰岩具有较高的δ (13CPDB)值;而δ (18OPDB)值则不尽然,非礁相中的生屑灰岩和含燧石结核生屑灰岩具有相近的δ (18OPDB)值,但其对应的δ (13CPDB)值却相差甚远。除此之外,文星场生物礁剖面δ (13CPDB)值整体偏正,而δ (18OPDB)值整体偏负,两者值的变化趋势呈现出一定的正比关系,即:碳同位素值“由低升高”时,氧同位素值也为表现为“由低升高”。

3) 由碳氧同位素值与海平面升降之间的关系表明,碳同位素值能够反映海平面升降的变化,而海平面升降的变化又控制了生物礁的生长发育,影响生物产率,进而影响δ (13CPDB)值,同时海平面升降又控制海洋中有机碳的埋藏速率,进一步对δ (13CPDB)值产生影响。其次,生物礁生长发育时,古海水盐度要高略高一些。此外通过对生物礁相和非生物礁相的碳氧同位素值分析发现,礁相δ (13CPDB)值和δ (18OPDB)值均高于非礁相的碳氧同位素值,特别是礁相δ (13CPDB)值要高于非礁相δ (13CPDB)值这一现象与一般生物礁相碳同位素值的规律相反,可能受以下因素影响:① 文星场地区古地貌相对低洼,海侵背景下,海平面上升,水体变深,使有机质得以埋藏保存;同时海侵使得陆地面积减小,带入海洋环境的剥蚀有机碳也减少,导致沉积的无机碳酸盐岩具有高的δ (13CPDB)值;② 受峨眉运动的影响,岩浆地幔上涌,改变了古海洋的海水环境,进而影响了碳氧同位素组分;③ 通过对岩性与碳氧同位素之间的关系分析表明,燧石结核对氧同位素的组成无明显影响,却对δ (13CPDB)值有明显的影响,而文星场生物礁剖面发育有大量的燧石结核,推测燧石结核的出现也可能造成礁相碳同位素值的异常高。

基金项目

国家自然科学基金项目(41402090);长江青年人才基金项目(2015cqr09);长江青年科技创新团队基金项目(2015cqt04)。

NOTES

*通信作者。