1. 引言

铜绿微囊藻(Microcystis aeruginosa)为水体富营养化时最常见出现的藻类,铜绿微囊藻在淡水生态毒性方面的研究有着较重要理论与实践意义,而枝角类是淡水藻类的摄食者,枝角类通称“溞”,俗称红虫,是一类小型甲壳动物,是水体中鱼虾的重要饵料生物,目前关于铜绿微囊藻对枝角类影响的报道虽然很多 [1] - [6] ,但铜绿微囊藻对多刺裸腹溞(Moina macrocopa)的摄食行为的研究尚未见诸于任何报道。本文主要通过不同密度的铜绿微囊藻对多刺裸腹溞摄食行为影响的研究,进一步来探讨铜绿微囊藻对枝角类的生态作用。

2. 材料和方法

2.1.试验材料

铜绿微囊藻(M. aeruginosa),购于中国科学院水生生物研究所,藻种编号:FACHB-905,有毒株。光照培养箱内培养,温度为23.0˚C ± 1.0˚C,光照强度为4000 lx,光暗比为12:12,培养液为M-11。

多刺裸腹溞(Moina macrocopa)按有关采集方法 [7] 从集美大学校本部的池塘中采集后,经分离后用实验室培养的栅藻(Scenedesmus sp.)喂食进行纯培养。

2.2. 试验方法

2.2.1. 多刺裸腹溞的选择

多刺裸腹溞为取自同一母体的活泼、健康、大小尽量一致的幼溞(溞龄小于12 h)进行试验。幼溞在M-11培养液中饥饿培养12 h,以排空其肠道,然后再放入不同浓度的试验藻液中进行试验。

2.2.2. 试验设置

试验设置3个处理组T1、T2、T3,即铜绿微囊藻设置3个浓度梯度5.0 × 105 cells/mL、5.0 × 106 cells/mL、1.2 × 107 cells/mL;每处理组设1个对照组;对照组和处理组均设3个平行。在每个试验处理组及对应的平行组放置10只选择好的多刺裸腹溞(表1)。试验容器为100 mL锥形瓶,藻液体积为50 mL。

枝角类摄食试验时水温为25.0˚C ± 3.0˚C。

2.2.3. 取样与观察

试验开始后每隔4 h取样一次,直至溞体全部死亡。每次取藻液0.1 mL,甲醛固定。采用XB-K-25型血球计数板,在显微镜下计数,取得当时藻细胞密度。同时观察多刺裸腹溞的生存状态。试验时pH为7.4 ± 0.2。

2.2.4. 枝角类滤水速度和摄食率的计算公式

枝角类滤水速度 [8] 和滤食率 [9] 的计算公式如下:

式中:F为滤水速度,mL/溞/h;

V为试验容器中水的体积;

N为放入该水体中的枝角类的总数;

C0为铜绿微囊藻的初始密度;

Ct为t小时后空白对照组铜绿微囊藻的密度;

Ctm为t小时后处理组的铜绿微囊藻的密度;

G为枝角类的滤食率,cell/溞/h。

2.3. 统计分析方法

应用Excel 2003软件进行数据处理,应用SPSS17.0软件进行数据分析。

表1. 试验分组

3 结果与分析

3.1. 多刺裸腹溞存活状态观察

T1处理组在28 h出现游动迟缓,之后便逐渐出现死亡现象,到44 h全部死亡,镜检发现其肠道内发现微囊藻细胞及一些破碎的细胞。T2、T3处理组出现上述现象分别在第20 h、16 h后,最终全部死亡时刻分别为第32 h、24 h。

3.2. 不同时刻多刺裸腹溞对铜绿微囊藻的滤水速度

各组试验结果见表2和图1。

由表2和图1均可以看出,在铜绿微囊藻密度相同的情况下,随着时间的延长多刺裸腹溞的滤水速度逐渐降低。

表2. T1-T3组不同时刻多刺裸腹溞的滤水速度(mL/溞/h)

注:同行中不同字母表示差异显著(p < 0.05)。

Figure 1. Effect of different densities of M. aeruginosa on the drainage rates of M. macrocopa

图1. 不同密度的铜绿微囊藻对多刺裸腹溞滤水速度的影响

由表2还可看出不同藻密度的试验组,高密度的铜绿微囊藻T3组的多刺裸腹溞的滤水速度在4 h即明显低于其他2组(P < 0.05),且T3组滤水速度随时间推延下降最大,20 h后多刺裸腹溞的滤水速度接近于零,24 h后处在停止状态,即T3组的多刺裸腹溞全部死亡。

由表2还可看出,中密度的铜绿微囊藻T2组的多刺裸腹溞的滤水速度在8 h即明显低于低密度的铜绿微囊藻T1组(P < 0.05),且在28 h后多刺裸腹溞的滤水速度接近于零,32 h后处在停止状态,即T2组的多刺裸腹溞全部死亡。

由表2还可看出,低密度的铜绿微囊藻T1组的多刺裸腹溞的滤水速度在32 h后降低至0.070 mL/溞/h,比4 h时的滤水速度0.150 mL/溞/h慢了53.33%,40 h后的滤水速度(0.030 mL/溞/h)比最初的滤水速度(0.150 mL/溞/h)慢了80%。

由图1可以看多刺裸腹溞在同一时刻不同密度的铜绿微囊藻中的滤水速度为T1 > T2 > T3组,最高滤水速度均出现在前4 h,分别为0.15 mL/溞/h、0.13 mL/溞/h 、0.12 mL/溞/h;最低滤食速率分别为0.03 mL/溞/h、0.01 mL/溞/h、0.01 mL/溞/h。在8 h、12 h、16 h时三种密度组多刺裸腹溞的滤水速率变化不大,趋于平衡。

3.3. 不同时刻多刺裸腹溞对铜绿微囊藻的滤食率

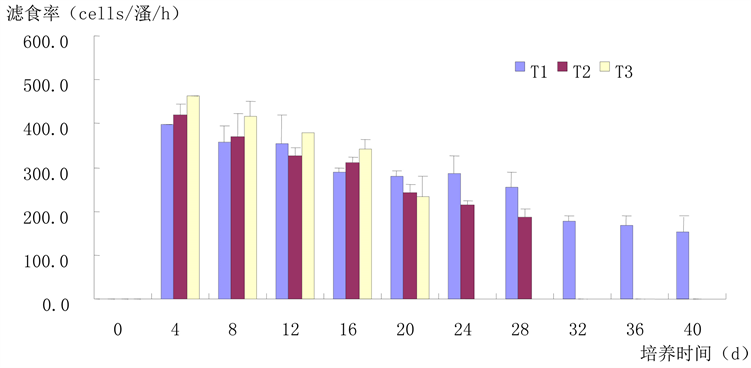

各组试验结果见表3和图2。

由表3和图2均可以看出,在铜绿微囊藻密度相同的情况下,随着时间的延长多刺裸腹溞的滤食率逐渐降低。

由表3还可以看出,高密度的铜绿微囊藻T3组的多刺裸腹溞的滤食率在4 h明显高于其他2组(P < 0.05),这是由于T3的藻细胞密度高是引起的效应,但由于T3组的多刺裸腹溞滤水速度迅速下降,使得T3组的多刺裸腹溞滤食率下降最快,在8~20 h时间段内T3组的多刺裸腹溞的滤食率与其他T1和T2两组的差异不明显,且T3组的多刺裸腹溞在24 h后全部消亡。

由表3还可看出,中密度的铜绿微囊藻T2组的的多刺裸腹溞的滤食率在20 h即明显低于低密度的铜绿微囊藻T1组(P < 0.05),且在28 h后多刺裸腹溞的滤食率(185.0 cells/溞/h)仅为最初(418.6 cells/溞/h)的44%,即少了56%,32 h后T2组的多刺裸腹溞全部死亡。

由表3还可看出,低密度的铜绿微囊藻T1组的多刺裸腹溞的滤食率在32 h后降低至177.1 cells/溞/h,

表3. T1~T3组不同时刻多刺裸腹溞的滤食率(cells/溞/h)

注:同行中不同字母表示差异显著(p < 0.05)。

Figure 2. Effect of different densities of M. aeruginosa on the feeding rates of M. macrocopa

图2. 不同密度的铜绿微囊藻对多刺裸腹溞摄食率的影响

比4 h时的滤食率397.2 cells/溞/h少了55.4%,在40 h的滤食率(175.6 cells/溞/h)比最初的滤食率(397.2 cells/溞/h)少了55.8%。

由图2可以看出,16 h前,多刺裸腹溞在同一时刻中对铜绿微囊藻滤食率为T1 < T2 < T3,T1、T2和T3组最大滤食率均出现在前4 h,分别为397.2 cells/溞/h、418.6 cells/溞/h、464.3 cells/溞/h。T1组的最低滤食率出现试验结束时,T2和T3组的最低摄食率出现在其致死时,即T1组的最低滤食率出现T1组的最低摄食率出现在40 h,其值为175.6 cells/溞/h;T2组的最低滤食率出现在其值为185.0 cells/溞/h。T3组的最低滤食率在20 h,其值为232.3 cells/溞/h。

4 讨论

本研究的结果表明,多刺裸腹溞的最大滤水速度和滤食率均出现在前4 h,这与试验开始前对枝角类进行饥饿培养有关。而在铜绿微囊藻相同密度下多刺裸腹溞的摄食率随着滤水速度的减慢而降低,这与高文宝 [10] 等人研究的大型溞对栅藻的摄食行为一致。但是枝角类多刺裸腹溞对铜绿微囊藻的滤水速度和摄食率均明显低于大型溞对栅藻的滤水速度和摄食率,除去培养条件和浮游动物枝角类不同种这两种因素外,主要是由于对枝角类而言,与栅藻相比,铜绿微囊藻的毒性较高及营养价值较低有关。

从T1、T2、T3三个处理水平的纵向比较结果来看,铜绿微囊藻的密度越大,多刺裸腹溞的滤水速度减慢,而多刺裸腹溞的摄食率增加,这与林霞 [11] 在对墨氏胸刺水溞摄食的研究中发现的结果一致,与江天久等 [12] 人的研究结果相反,这一现象有待进一步探讨其生态生理机理。

本文研究结果表明多刺裸腹溞的致死时间随着藻细胞密度的增加变短,最短致死时间出现在T3组为24 h,这和枝角类滤食率随着铜绿微囊藻密度增加而增大,以及铜绿微囊藻分泌到水环境中的微囊藻毒素增多有关。即在较高密度的铜绿微囊藻液中,多刺裸腹溞的滤食率较高,即在同样的时间内所摄食的藻细胞要多,这也就导致了其体内的微囊藻毒素含量在较短的时间内达到限值,加速了枝角类的死亡。

基金项目

福建省科技厅项目“花鳗鲡低碳养殖产业化关键技术研发与示范”(项目编号:2016N3002);福建省高校产学研重大项目“美洲鳗鲡工厂化循环水养殖技术集成创新与示范”(项目编号:2016N5009);福建省自然科学基金项目“复合污染物胁迫藻毒素产生及食物链传递机理研究”(项目编号:2013J01136)和厦门市科技计划指导项目“饮用水源中微囊藻毒素预警监测机制的研究”(项目编号:Z2011S0471),福建省教育厅项目“复合污染物诱发藻毒素在食物链传递机理的研究”(项目编号:JA13176)。鳗鲡现代产业技术教育部工程研究中心开放课题(项目编号:RE201603)。