摘 要

风暴沉积的研究主要以海相为主,湖泊风暴沉积的发现和报道较少,笔者通过柴7井100多m岩心的观察,发现了大量湖泊风暴沉积构造和层序,柴7井井区N1、N21为滨浅湖沉积,具有形成风暴沉积的沉积环境,岩心观察发现冲刷面、截切、沟模、撕扯痕;波状交错层理、波状层理、粒序层理、变形层理、虫迹、波痕等多种与风暴沉积相关的沉积构造。风暴沉积序列遵循5层结构的普遍规律,但大部分风暴沉积序列由于后期风暴的截切、改造而缺失部分层序,形成两期、三期不完整序列沉积叠加,柴7井为近源风暴沉积,以ab、abc、bc等组合为主。

关键词 :风暴沉积,冲刷面,波状交错层理,截切

Copyright © 2017 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. 引言

国外风暴沉积的研究始于20世纪70年代,自Kelling和Mullin [1] 1975年提出“tempestite”一词,AignerT1979年对风暴岩进行了定义 [2] 以来,风暴岩的研究得以迅速发展。国内对风暴沉积的研究始于80年代,山西地质局科研所1984报道了山西奥陶系风暴沉积的研究。1985余素玉等编译了风暴沉积教材,引进海洋盆地风暴沉积的概念和研究方法 [3] 。孟祥化等 [4] 1986对华北地区晚寒武世风暴碳酸盐沉积的研究开始,国内海相风暴沉积涌现出大量研究成果 [5] - [10] 。但湖泊相风暴岩的研究仍较少。90年代初,梁桂香等在研究松辽盆地研究沉积相时发现英台地区白垩系湖泊风暴沉积,才开始了湖泊风暴沉积特征研究和论述 [11] ;2001年杜远生 [12] 等对甘肃靖远景泰泥盆系湖相风暴岩进行了研究;2008年崔俊 [13] 等在柴达木乌南N21发现风暴沉积,2013年李磊 [14] 等在柴西岩心、野外,以及柴北缘路乐河剖面新近系发现风暴沉积。目前对湖相风暴岩发现和研究仍然较少。

风暴沉积的研究经历从海洋现代沉积研究–古海洋风暴沉积研究–湖泊风暴沉积研究的过程。

风暴沉积研究大体可分为三个阶段:

第一阶段:20世纪50~70年代末,国外学者发现并建立了风暴沉积的理论和研究方法。

第二阶段:20世纪80~90年代,国内引进和学习研究阶段,主要开展海相地层风暴沉积的研究。

第三阶段:90年代以来为发展研究阶段;在海相风暴岩研究的同时,国内学者相继在松辽盆地、景泰盆地、柴达木盆地等发现湖相风暴沉积。

2. 风暴沉积概念和沉积特征

2.1. 风暴沉积概念

风暴沉积属于事件沉积的一种,是由于风暴作用导致早期沿滨浅海或盆地边缘的堆积物再沉积形成(图1)。风暴沉积形成有以下四个阶段 [15] :

1) 事件前沉积物的堆积阶段(作为沉积事件的物源);

2) 由风暴作用导致再沉积作用的启动;

3) 搬运机制(滑动、重力块体运动、悬移质流、各种水流);

4) 事件层的最后沉积。

2.2. 风暴沉积层序及构造特征

完整风暴沉积序列可分为五个岩性段,其整体为下粗上细的正旋回沉积特征,反映了风暴由强到弱的发展过程,五个岩性段受风浪作用影响,沉积构造具有明显差异。理想的风暴沉积序列自下而上为(图3):a) 冲刷面之上有泥砾、粗砂组成的滞留沉积物,泥砾常有撕裂构造及揉曲特征,具递变粒序层理。b) 具平行层理的风暴砂层。c)具丘状交错层理的和槽状交错层理的风暴粉细砂层。d) 具强烈混合作用的粉细砂层,具好天气下的小型浪成波痕与风暴天气的大型浪成波浪及其改造过的各种干涉波痕。e) 泥质层、为风暴期后悬浮泥质沉积。

2.3. 海相和陆相风暴沉积的差异

从目前的研究成果来看,风暴沉积的研究起始于海相沉积的研究,在海相研究的基础上,逐渐过渡到陆相湖盆风暴沉积的研究,主要是海相风暴沉积和陆相风暴沉积具有一定的相似性,主要表现在沉积背景、沉积环境和沉积物源等方面具有一定的相似性,具有形成风暴沉积的条件。但是海相风暴沉积和湖泊风暴沉积具有很大的差别,表现在:1) 沉积规模的差异:海相沉积的规模大,同一个相带分布范围一般都很大,湖泊沉积物源规模较小,物源相较窄,提供的风暴沉积物量有限。2) 湖相沉积以碎屑岩

(a)

(a) (b)

(b)

Figure 1. Schematic diagram of storm deposits

图1. 风暴沉积形成作用示意图

为主,碳酸盐岩沉积不到1%,而海相地层中碳酸盐岩的比例较大,风暴沉积的岩性层序具有较大差别。3) 海相碎屑岩的成分较单一,结构较简单,以分选好的石英砂岩为主,而湖相碎屑岩的成分复杂。结构差异大,既有分选好的石英砂岩,又有分选差的长石砂岩或岩屑砂岩。4) 湖泊盆地处陆内,水浅又局限,缺乏潮汐,波浪规模能级小,水动力强度能级远比海洋小的背景上主要靠风暴及风暴旋涡流作用,造成风暴搬运距离有限,影响风暴沉积的厚度和规模。这些差别造成了湖泊风暴沉积的识别和研究难度较大。

3. 柴7井区地层分布与沉积环境

柴7井位于柴达木盆地柴西北区干柴沟构造,该井钻遇N1、N21、N23三套地层,在N1、N21中取芯近100 m,在N21和N1中发现大量泥岩撕裂砾、砂岩粒序层理、波状层理、交错层理、生物逃逸痕等与风暴沉积有关的沉积结构和构造。柴达木盆地经历了古近系早期(E1+2-E31)盆地形成期,中晚期(E32)扩张期,最大湖泛发生在E32中晚期,新近系湖盆逐渐萎缩(N1~N23)。从盆地性质看,柴达木盆地古近系为走滑拉分盆地,新近系为挤压凹陷盆地。新近系以来柴达木盆地湖泊逐渐萎缩,沉积坡度变缓,主要发育三角洲和湖泊相,柴7井新近系主要为滨浅湖亚相,具备发育风暴沉积的沉积背景(图2)。

4. 柴7井风暴沉积结构和构造特征

本次风暴沉积主要是通过柴7井的岩心观察发现,风暴沉积主要分布在下油砂山组(N21)和上干柴沟组(N1)中,在柴7井岩心可观察到完整风暴沉积序列和大量的典型风暴沉积构造。如冲刷构造、风暴撕裂构造、槽状交错层理、浪成波痕、波状层理、粒序层层理、水平层理等。

1) 风暴侵蚀底面构造:是指风暴作用的高峰期,形成的强风暴潮、涡流等形成的剪切力和震荡作用,对风暴前沉积物遭受不同程度冲刷、削切、淘蚀、撕扯而留下的各种侵蚀充填构造,形成了较为明显的风暴沉积底界面。冲刷构造的强弱程度与发生的风暴强度、离岸距离、水体深度有关系,一般风暴强、离岸近的地区、冲刷程度强,冲刷构造明显。反之则不明显。常发育口袋状侵蚀冲刷面、渠模、沟模、截切等底部构造。

Figure 2. Complete sedimentary sequence characteristics of the storm deposits

图2. 完整风暴沉积序列沉积特征

Figure 3. Stratigraphic and environmental evolution map of the tertiary stratum in Qaidam Basin

图3. 柴达木盆地第三系地层发育和环境演化图

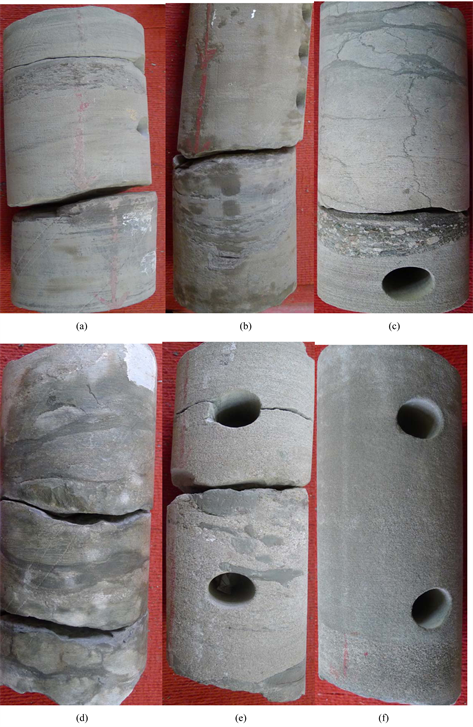

① 冲刷面:冲刷面构造见于风暴沉积底部、冲刷面波状起伏并截切下伏岩层 。冲刷面之上为含砾粗砂岩,粗砂岩等岩性,柴7井、狮38井风暴沉积底面见到多个冲刷面,图4(a)照片为柴7井冲刷面,冲刷面下部为深灰色泥岩,上部为粗砂岩。

② 渠模、沟模:风暴高峰期受水流淘蚀形成沟、渠,后期被泥沙充填而形成。图4(b)照片为比较典型的渠模构造,为强烈风暴涡流作用形成。

③ 截切:风暴流具有强烈的截切作用,往往将前期的风暴沉积大部分或部分被截切掉,留下的截切面,有时截切了下伏某些沉积构造,如沙纹层理被截切去一部分。图4(c)照片为典型的截切构造,前期风暴沉积被后期风暴截切,其上沉积了后期风暴沉积,为典型的风暴沉积侵蚀叠加,在柴7井上可以看到三期风暴沉积截切、叠加沉积。

④ 撕裂构造:在柴7井N1和N21中广泛发育,风暴高峰形成的复杂作用力对底部原沉积物撕裂,下部沉积物可能是砂岩也可能是泥岩,形成不规则团块,团块之间被泥沙充填。图4(d)、图4(e)照片为下部砂岩受强风暴作用形成撕裂状不规则团块,上部发育沟模,向上为风暴滞留沉积。

2) 层理构造:

① 粒序层理:是指风暴后期沉积在侵蚀构造以上的沉积,位于冲刷面、渠模、沟模以上的沉积,为风暴滞留沉积,具有下粗上细的粒序层理,含有不规则的泥砾。厚度在10~20 cm,图4(f)照片下部岩性段为柴7井风暴滞留沉积,内含不规则泥砾。厚度约10 cm左右。上部为具水平层理沉积。

② 水平层理:出现在砂层内,层理面上有云母或碳屑所形成的剥离线理,反映高流态风暴流沉积特点。图5(a)为柴7风暴沉积序列中的水平层理。

③ 槽状交错层理:主要见于粉细砂层内,由风暴浪的振荡水流形成,由倾向相反,彼此超覆的前积纹层构成,剖面呈人字形,侧面呈槽状交错层系特点。图5(b)为柴7井上部为槽状交错层理。

④ 波状交错层理:有规整或不规整的波状小层相交错,岩心上在靠顶面有直立 或斜交的生物潜穴构造,属于风暴流衰退时期的低流态水流和余波干扰形成。图5(c)、图5(d)照片为柴7井波状交错层理,

注:(a)、1361.6 m,N21,冲刷面,上部为灰色砂岩,下部灰黑色泥岩;1357.9 m,N21,渠模,充填深灰色泥岩和灰色砂岩互层;(c)1359.4,N21截切构造,后期风暴截切前期风暴沉积形成风暴沉积的叠加;(d) 1358.5 m,N21,渠模及撕扯构造,风暴沉积底部水动力作用形成。(e) 1359.5 m,N21风暴滞留沉积,冲刷面之上风暴滞留沉积,灰白色不等粒砂岩,含泥砾;(f) 1359.

6.6m

,N21,粒序层理。

注:(a)、1361.6 m,N21,冲刷面,上部为灰色砂岩,下部灰黑色泥岩;1357.9 m,N21,渠模,充填深灰色泥岩和灰色砂岩互层;(c)1359.4,N21截切构造,后期风暴截切前期风暴沉积形成风暴沉积的叠加;(d) 1358.5 m,N21,渠模及撕扯构造,风暴沉积底部水动力作用形成。(e) 1359.5 m,N21风暴滞留沉积,冲刷面之上风暴滞留沉积,灰白色不等粒砂岩,含泥砾;(f) 1359.

6.6m

,N21,粒序层理。

Figure 4. Photographs of storm sedimentary structure (N21), Chai 7 well, Qaidam Basin

图4. 柴达木盆地柴7井N21风暴岩沉积构造照片

向上逐渐发育为波状层理和平行层理。反映了水体能量逐渐减弱,恢复平静的过程,波状层理、波状交错层理在柴7井广泛发育。

3) 变形构造:多出现在浊积沉积中,但由于风暴沉积兼有重力流特点,泥沙混杂,堆积速度较快,可形成泄水构造、包卷层理、透镜状层理等变形构造。图5(e)照片为岩心识别出的泄水构造、图5(f)照片为包卷层理。这些沉积构造多出现在风暴沉积高峰时期的底部沉积。

4) 生物成因构造:在湖泊风暴沉积中发育特征的生物逃逸迹和生物潜穴及生物钻孔构造。当风暴快速沉积作用到来时,生物为了不被埋葬而向上逃逸,遗留下向上或者斜向上的孔穴,多发生在沙泥接触

注:(a)2011.85 m,N1,水平层理;(b)、1631.9 m,N21,槽状交错层理;(c) 1647.83,N21波状交错层理、波状层理;(d) 1058.8 m,N21,交错层理、虫孔;(e) 1760.62 m,N21,泄水构造;(f) 1894.61,N1,包卷层理;(g) 2745.32 m,N1,浪成不对称波痕;(h) 2469~2467.14 m,完整风暴沉积序列。

注:(a)2011.85 m,N1,水平层理;(b)、1631.9 m,N21,槽状交错层理;(c) 1647.83,N21波状交错层理、波状层理;(d) 1058.8 m,N21,交错层理、虫孔;(e) 1760.62 m,N21,泄水构造;(f) 1894.61,N1,包卷层理;(g) 2745.32 m,N1,浪成不对称波痕;(h) 2469~2467.14 m,完整风暴沉积序列。

Figure 5. Photographs of storm sedimentary structure (N21, N1), Chai 7 well, Qaidam Basin

图5. 柴达木盆地柴7井N21、N1风暴岩沉积构造照片

面附近。孔径在3~5 mm之间(图5(d))。

5) 波痕:砂层顶面常见浪成波痕,它由强风暴浪作用于湖底砂质底床形成(图5(g))。

5. 岩心相风暴岩层序组合特征

国内外专家做了大量的研究工作,总结了风暴岩的沉积组合特征,是一种“拟鲍玛序列”层序特征 [5] ,理想的完整湖相风暴沉积自下而上为正旋回沉积结构,可分为5个岩性段:A段为风暴高峰期波浪、涡流等作用力对下伏地层的冲刷,撕扯,底部多发育泥砾或砂质团块砾,周围被砂质充填。其上发育冲刷面、沟模、渠模等沉积构造,一般充填带有泥砾的砂质沉积,多为块状层,下粗上细递变层理。B段中、细砂岩为主,水平层理发育,层理面可见黑云母、碳屑等暗色沉积,底面常见到冲刷面。C段:多为粉砂岩、细砂岩、多发育小型波状交错层理、丘状交错层理、槽状交错层理、变形层理、小型透镜状层理等,由振荡水流形成 [16] 。底部可见冲刷面,顶部见虫孔等生物遗迹,多发育在C段上部泥沙过渡段,上部多为泥岩,该段顶部可被下次风暴截切而缺失。D段:粉砂岩为主,多夹有泥岩层,发育水平层理,细纹层,厚在10 cm左右可被下次风暴截切而缺失。E段:为泥页岩段,发育水平层理,常见黄铁矿自生矿物,水平层理或页理发育,该段是风暴后的正常较深水沉积。受另一次风暴截切时,该段可缺失或残缺不全。风暴沉积理想的完整组合在柴7井岩心上较少见,往往表现为不完整沉积序列或单独存在或几个不完整风暴序列相互叠加,但也能见到较完整的风暴沉积序列,图5(h)照片反映了一个较完整的风暴沉积序列,整个风暴沉积序列厚度约50 cm,发育Abce四个岩性段,底部a段表现为泥岩风暴撕裂痕,厚约20 cm,,发育变形层理,a段顶部有小型冲刷面,上部发育b段为砂岩、细砂岩,发育平行层理、块状层,厚约15 cm,c + d段为粉砂岩,发育波状层理、波状交错层理,厚约10 cm。e段为泥岩,发育平行层理。图6为柴7井N21多期风暴沉积截切叠加沉积序列。在约2.3 m厚的岩心段上,截切、叠加发育了5期风暴沉积,只有第5期保存比较完整,完整厚度在60 cm左右。下部几次只保留了风暴沉积的下部ab组合。上部较完整的为abce组合,是比较典型的近源风暴沉积特征,这种具有截切、叠加特征的层序在柴7井N1和N21具有普遍性。图7为柴7井N1近源风暴沉积发育特征图,图上下部发育两个相互叠加的近源风暴沉积序列,其中下部风暴沉积序列后期风暴截切,发育bc两段,上部较完整,发育bce三段;该段上部发育风暴序列,沉积层序得到了完整保存。厚度在0.7 m左右。

Figure 6. Sedimentary characteristics of the lacustrine storm deposits (N21), Chai 7 well

图6. 柴7井N21湖相风暴沉积发育特征

Figure 7. Sedimentary characteristics of the lacustrine storm deposits (N1), Chai 7 well

图7. 柴7井N1湖相风暴沉积发育特征

6. 结论及讨论

1) 柴7井井区N1、N21为滨浅湖沉积,具有形成风暴沉积的沉积环境,岩心观察发现冲刷面、截切、沟模、撕扯痕;波状交错层理、波状层理、粒序层理、变形层理、虫迹、波痕等多种与风暴沉积相关的沉积构造。

2) 除了柴7井区外,在东得3、柴西地区乌南油田部分钻井、柴北缘地区路乐河剖面在N1、N21也都发现了风暴沉积,说明风暴岩在柴达木盆地新近系普遍发育,风暴沉积序列遵循5层结构的普遍规律,但大部分风暴沉积序列由于后期风暴的截切、改造而缺失部分层序,形成两期、三期不完整序列沉积叠加,柴7井为近源风暴沉积,以ab、abc、bc等组合为主。柴7井完整风暴沉积序列,发育典型的五层层序结构。

3) 风暴沉积是在强风暴作用下对原有沉积改造再沉积的产物,导致湖盆区沉积物分布更加复杂,由于风暴作用,使原有沉积向盆地浅湖区甚至半深湖区搬运,扩大了储层的分布范围,同时风暴岩进入浅湖、甚至半深湖与暗色泥质岩侧接,可形成砂岩透镜体、岩性圈闭等油气藏类型,可能有效扩大油气勘探范围,扎哈泉凹陷新近系的油气藏部分可能与风暴沉积关系密切。

4) 目前对于风暴沉积的识别和研究主要通过野外剖面和岩心观察两种手段,但由于取心的局限性,对风暴岩的研究多是点上的认识,如何通过钻井、地震资料结合、岩心、野外综合开展风暴沉积的平面展布是下一步研究的方向。

5) 风暴一般形成在低纬度地区,柴达木盆地新近系广泛发育风暴沉积、对恢复、研究盆地古地理、古环境具有重要意义 [16] 。