1. 引言

以往大量有关人类行为的研究显示,人类在现实生活中会更偏向公平的结果,其分配行为并不完全符合传统经济学“理性人”、“自利人”的假设,他们在分配过程中不但会在意自身利益,同时也会关心他人的利益。如果双方被赋予了一笔共有财产,即使其中的一方拥有绝对的分配权,大多数情况下他也会尽力给出相对公平的分配(Devoe & Iyengar, 2010; Yamagishi et al., 2009; Olson & Spelke, 2008; Haley & Fessler, 2005; Camerer & Fehr, 2006; Camerer, 2004)。依目前成果来看,常用来测量分配行为的有独裁者博弈游戏和最后通牒博弈游戏;不过,基于博弈游戏来进行的心理学的分配行为的研究数量不是太多,以此为基础的分配行为的研究有待于进一步发展。

自立自古就是我国传统民族精神之一,具有相对广泛的涵义(Camerer, 2004)。自立人格包括人际自立和个人自立两个部分,而人际自立指的是个体自己在与人交往过程中形成的以及在解决人际交往所出现的问题中所形成的人格特征,包括人际独立、人际主动、人际责任、人际灵活、人际开放5个特质。人际独立是指自己能开展人际活动;人际主动是指能积极主动与人交往,掌握人际交往的主动权;人际责任是指对他人忠心,讲诚信;人际灵活是指能变通的运用人际交往的原则,能根据具体的情景来有效地处理人际关系问题,以维护交往各方利益;人际开放是指能积极接纳他人,能与不同类型的人建立良好的关系(Camerer, 2004)。

心理学家卡罗(G. Carlo)等人在已有的研究基础上细分出6种亲社会行为倾向,分别是:利他的、紧急的、情绪的、公开的、匿名的和依从的(Carlo, Christ, Laible, & Gulseven, 2016)。不同类型的亲社会行为与人格特质有显著相关,这一观点已经得到相关研究的支持。例如,相关的研究证明大五人格确实与亲社会行为之间有显著的正相关(丛文君,2014)。亲社会行为是一个很宽泛的概念,包括利他行为、助人行为等等,而分配行为就属于亲社会行为一个方面。自立人格是在中国传统文化基础上提出的本土的心理学概念,是中国化人格一个十分重要的概念(黄希庭,2004)。随着大五人格与亲社会行为关系研究的明朗,有中国学者想进一步探讨中国化的人格特质与亲社会行为之间的关系,又因为人际自立与大五人格的个别维度有相似性,所以人际自立也应该与分配行为有显著相关。

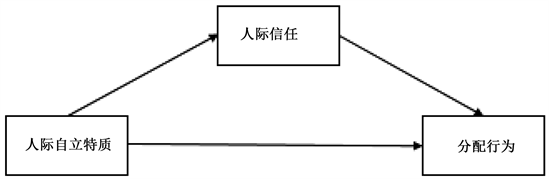

自立人格所包含的人际自立和个人自立这两个方面均与人际信任有显著正相关,因此人际自立对人际信任有很好的预测作用(杨建峰,2013b),这个观点获得了已有研究的支持。国内研究人际信任与分配行为的研究并不是很多,而且前人的研究结果表明简单的积差相关证明两者并无显著的相关,但建立结构方程模型的回归系数显著,因此可以认为两者之间是有显著的相关关系(田园,2011a)。此后的路径分析可知,人际信任可以通过其他变量来间接地影响分配行为(王丽,2003)。在已有研究成果的基础之上,我们进一步深入地研究人际自立与分配行为的关系,而人际信任的已有相关研究结果表明,人际信任可以通过其他变量来间接地影响分配行为(王丽,2003),基于此结果,本研究假设人际自立可以通过人际信任来预测分配行为。

这个研究假设是基于人际信任与分配行为的路径分析而提出来的。此路径指出,人际信任可以通过其他变量来间接地影响分配行为。这个假设有实证的根据。第一,人际自立可以正向预测人际信任。前人的研究结果已表明人际自立与人际信任有显著相关(张建齐,2012b)。第二,人际自立与分配行为有显著相关。已有的研究结果表明,大五人格与亲社会行为有显著相关。一方面,分配行为属于亲社会行为,另一方面,大五人格的一些维度与人际自立的某些维度有相似之处,因此,人际自立与分配行为应该有显著相关。第三,人际信任可以通过其他变量来影响分配行为。研究显示,人际信任与分配行为有相关关系。

正如上文所述,人际信任可以被人际自立正向预测,而人际信任可以通过其他变量来预测分配行为。由此可以推知,人际信任可以在人际自立与分配行为的关系中起中介作用,具体如图1所示。

综上所述,人际自立、人际信任与分配行为有着密切的相关。前人的研究大多是研究三者之中的两两相关,把三者综合起来进行的研究并不多见。因此,本研究的主要目的就是要研究人际自立、人际信任与分配行为的关系以及人际信任作为中介变量对于人际自立和分配行为关系的影响,以期更深入地研究其中的深层机制。人际自立所包含的5个维度是相互独立的,因此本研究的自变量是5个维度的单独得分,而不是人际自立总得分,基于本研究模型提出假设:1) 人际自立可以正向预测人际信任,负向预测分配行为;2) 人际信任在人际自立与分配行为之间起中介作用。根据假设,本研究建构了待检验的饱和模型(图2所示)。

2. 方法

2.1. 被试

采用整班抽样的方法对重庆、福建、河南、贵州、云南、四川六所高校的1355名在校大学生进行了

Figure 1. The model for the mediation of interpersonal self-support and distribution behavior

图1. 人际自立影响分配行为的人际信任中介模型示意图

调查,其中男生672人,女生683人;大一学生649人,大二学生706人。文科生496人,理科生508人,工科生350人,专业缺失1人。被试的年龄跨度在15~30岁,平均年龄为20岁(SD = 1.14)。

2.2. 测量工具

2.2.1. 大学生人际自立量表(Interpersonal Self-Support Subscale for Undergraduate Students (ISSS-US))

大学生人际自立量表是大学生人际量表的一个分量表,该量表是根据青少年学生人际自立量表(夏凌翔,黄希庭,2008)修订发展而来,包含人际独立、人际主动、人际责任、人际灵活、人际开放5个维度,其中人际独立、人际主动、人际灵活、人际开放各包含8个条目,人际责任包含9个条目。每个条目按1~5五级评分,1代表非常不符;2代表比较不符;3代表不确定;4代表比较符合;5代表非常符合,得分越高表示其人际自立水平越高。本量表的5个维度的克隆巴赫系数依次为0.82、0.83、0.74、0.76、0.75,该问卷的信度尚可。

2.2.2. 人际信任量表(Interpersonal Trust Scale (ITS))

本量表用于测试被试对于他人的行为、承诺或陈述之可靠性的估计。共25个项目,其内容主要涉及各种情景下对他人的信任程度,其中会涉及各种不同社会角色,需要被试在相应的情景下给出评分。量表的项目多数会与社会角色的可信赖度有关,但也不乏有些项目会涉及对未来社会角色的乐观程度及自信度。本量表采用五分对称评定分法,1分为完全同意、5分为完全不同意。量表总分从25至125,中间值为75,所有项目得分累加即为总分,得高分者人际信任度也高(田园,2011b)。

2.2.3. 分配行为情景问卷

本问卷是根据经济学与心理学研究领域的经典研究范式独裁者游戏和最后通牒游戏来设计的分配游戏实验,是以虚拟情景的问卷形式来进行。本实验是一个虚拟情境游戏,由被试(提议者)来分配12个游戏币给自己和对方A(响应者),但一个游戏币对被试(提议者)来说价值2元,对于A(响应者)来说一个游戏币价值1元,但是A(响应者)不知道这个规则。如果A(响应者)接受被试的分配方案,则最后按此分配方案获得相应的游戏币,并在游戏结束时兑换成相应的劳务费;如果A(响应者)拒绝,双方都得到0个游戏币。本问卷以最后被试(提议者)给出的分配方案即被试(提议者)最终分配给自己的游戏币数来作为衡量其分配行为的指标(Güth, Schmittberger, & Schwarze, 1982)。

2.3. 实测过程与数据处理

测试前先得到被试的同意,然后由主试分发问卷并宣读相关的指导语。本次施测是采取整个班级为单位来进行,待被试作答完后就回收其问卷并对其表示感谢,整个测试过程需要约25分钟。回收得来的问卷在剔除无效问卷后得来的全部数据录入SPSS19.0和AMOS17.0进行统计分析。

3. 结果与分析

3.1. 大学生人际自立特质、人际信任与分配行为的相关分析

根据表1结果显示,人际自立的五个特质均与人际信任呈显著正相关,均与分配行为呈显著负相关;人际信任与分配行为呈显著负相关(r = −0.19, p < 0.001)。

3.2. 中介模型分析

3.2.1. 中介模型检验

使用Bootstrap的方法(Shrout & Bolger, 2002a)分别对人际信任在人际主动、人际责任及人际开放与分配行为关系的中介效应进行检验。采用放回随机抽样法在原始数据(N = 1355)中抽取2000个样本,生成2000个中介效应值。接着进行每一Bootstrap sample的参数估计,最后计算出每一参数的平均值与标准误(Shrout & Bolger, 2002b)。最后根据计算出的中介效应的平均路径系数来检验中介效应是否显著。如果这些平均路径系数在95%的置信区间没有跨0,则表明此路径的中介效应显著。为了检验人际信任的中介模型假设,根据模型,采用结构方程模型进行路径分析。首先需要建立对数据适合最佳的是饱和模型,在逐步删除不显著的路径后,得到最终的模型,如图3所示。

该模型的拟合度良好,χ2 = 6.61,df = 4,p = 0.158,RMSEA = 0.03,TLI = 0.98,CFI = 1.00,NFI = 0.99,IFI = 0.98。采用Bootstrap法对中介效应进行了检验,样本数设定为2000。首先对人际信任在人格特质与分配行为关系的中介作用进行了检验,结果显示,人际开放、人际责任、人际主动通过人际信任间接预测分配行为的效应的95%置信区间分别为−0.12~−0.01、−0.16~−0.01、−0.09~−0.01,都不包括0,且这些间接效应的估计值分别为0.02、0.02、0.02。如图3所示,人际自立中的人际责任与人际开放能直接显著预测分配行为;人际主动、人际责任与人际开放可以通过人际信任的中介作用来预测分配行为。这些结果表明,人际信任在人际开放、人际责任、人际主动预测分配行为中的部分中介效应显著。

Table 1. Means, SDs, and Correlations of variables

表1. 研究变量的平均数、标准差及相关

注:*代表p < 0.05,**代表p < 0.01,***代表 p < 0.001,下同。

Figure 3. Path analysis of interpersonal trust mediation model

图3. 人际信任中介模型的路径分析图

4. 讨论

4.1. 人际自立通过人际信任来预测分配行为的中介模型

本研究的主要目的是检验人际自立通过人际信任的中介作用来预测分配行为的假设。图3的结果显示,人际责任、人际主动与人际开放通过负向预测人际信任的方式来预测分配行为;人际信任能负向预测分配行为。这些研究结果部分支持了研究假设,这是因为,人际责任、人际主动与人际开放这三个人际自立特质支持了中介模型,说明人际信任可以作为中介变量来预测分配行为。

人际责任能负向预测分配行为的原因在于拥有高人际责任的个体更倾向忠于彼此的关系,作出更加公平合理的分配方案。已有的研究证明,拥有高人际责任的个体在与别人的交往中更倾向于维护交往对象的利益和需要(张建齐,2012)。人际责任指的是在人际交往中能够诚信、忠诚,因此高人际责任的个体更倾向于对交际对象有较高的信任,进而做出相对公平或些许利他的分配。

已有的研究表明,人际自立与人际信任有较高的正相关(杨建峰,2013)。人际主动是指在人际交往中能积极主动与人交往,有较高人际主动的个体一般对他人有较高的人际信任,倾向于在人际交往中掌握主动权,积极与人交往。因此,高人际主动的个体基于人际信任倾向于给出相对公平的分配方案。

人际开放是指在人际交往过程中能与不同类型的人交往并有良好的互动,能接纳与自己不同的人。人际开放高的个体普遍有较高的人际信任。基于这样的人际信任,个体更有可能给出相对公平的分配方案。

综上所述,人际责任、人际主动与人际开放通过人际信任的中介作用能够负向预测分配行为,其中的原因可能是拥有高人际责任、人际主动与人际开放的个体对于人与人之间的交往有更大的包容性与责任感,这驱使他们给出更加公平或些许利他的分配方案。总之,人际信任作为人际自立与分配行为的中介变量这一假设是部分成立的,人际自立通过人际信任的中介作用是可以部分预测分配行为的。

4.2. 人际自立、人际信任与分配行为的关系

除了上文所描述的中介模型外,我们通过图3还可以直接观察到人际自立、人际信任与分配行为还存在其他的关系模型。第一,除了上述的中介模型外,人际自立也可以直接预测分配行为。正如图3所示,人际责任与人际开放可以直接负向预测分配行为,验证了之前的假设,人际自立特质确实可以直接预测分配行为。人际责任是人类责任感在人际交往中的体现,因此在分配时更可能去照顾对方的利益,做出相对利他分配;人际开放高的个体更会有宽大接纳的心态去对待双方的利益和需求,做出让双方都比较满意的分配。第二,人际信任可以直接预测分配行为。如图3所示,人际信任可以负向预测分配行为。

总之,人际自立、人际信任与分配行为的关系是复杂的,单一的模型并不能详尽地解释三者之间的复杂关系,今后还需要进一步的探讨细致的分析其中的关系。

4.3. 局限与展望

根据目前的研究成果来说,虽然获得了一些有价值的结果,但是对于三者关系的探讨还没有更深入一步,只是在前人研究的基础上获得了一些相对的成果,需要在以后的研究过程中做进一步的改进。第一,关于分配行为的测试,只是在问卷上以书面问卷的形式测量,我们得到的只是一个简单的分配方案。一方面由于采用书面游戏的形式,会让被试没有情景感,无形中会影响被试真正意愿的表达和传递;另一方面,我们得到的数据只是简单的被试的分配方案,方案背后所代表的被试的真正意图与想法我们无从得知,所以我们仅凭简单的分配方案的数字很难去分析被试背后的人格特质,有碍于我们深入的分析探讨。总之,在今后的研究中,我们有必要设计相应的实验以及访谈法来进一步完善分配行为的信息,以便得出相对可靠的结论。第二,本次的研究在被试的选取上只限于大一、大二的学生,没有涉及更高年级的学生,这样是考虑到此次研究要做追踪研究没有必要做高年级学生的研究,一方面确实要考虑到追踪研究这一方面,但是另一方面年龄在本次研究中没有涉及。因此,在以后的研究中,可以尝试跨年级做横断研究,或许会有新的收获。对于本研究的结果有待于做横断研究来进一步完善。

5. 结论

本研究是基于人际信任是人际自立预测分配行为的视角,考察人际自立通过人际信任的中介作用来预测分配行为的机制,在控制了年级、性别以及专业后得出以下结论:

1) 人际责任、人际主动以及人际开放可以通过人际信任来预测分配行为,这一结果部分支持了人际信任作为人际自立预测分配行为这一假设;

2) 人际责任与人际开放可以直接负向预测分配行为;

3) 人际信任可以负向预测分配行为;人际主动、人际责任与人际开放可以正向预测人际信任。