1. 引言

为了确切的了解当前大学生心目中“师”的形象,从而为构建适应时代发展,满足时代要求的新型师生关系提供理论支持,本文依据激活扩散模型对“师”及其内涵进行有针对性的研究。“师”可追溯至先秦时期,《说文解字》中“两千五百人为师”,其本意为军队的编制。在《说文解字注》中记载的“师,教人以道者之称也”是后来产生的意思,并衍生出教授别人知识的人之意(施书宇&孙道功,2017)。亦如韩愈所述“师者,所以传道、授业、解惑也。”可见“师”在中国传统中是具有悠久历史的称谓。说到“师”这一称谓就自然会联想到“老师”。“老师”或“先生”是一个具有比较明显的感情色彩的称呼语,因为这意味着被称为“老师”或“先生”的这个人在学识和人格方面受到肯定、尊敬和推崇。“老师”的“师”,意为“能给人指导、值得学习和效仿的人”(田正平&章小谦,2007)。依据《朗文英汉双解词典》的解释,“teacher”即是“老师”之意,仅是一种职业,不表“特别崇敬”之意,也不表称呼用。相比之下“教师”则更加偏向职业化而不具有老师所具有的尊敬色彩,它和现代化社会中的“律师”、“工程师”、“技师”等同属一类即“从事教这种工作的人”,是一种职业称谓(施书宇&孙道功,2017)。《教育词典》中“教师”指各级各类学校的教育、教学人员。教师是学校中根据社会的要求,以教学工作为其主要任务,对学生身心施加影响的专业人员。在《圣经词汇词典》中,“教师”实际上是教会中有特别恩赐或职事的信徒,教师列在第三,他是用基督信仰的道理教导信徒的人,也可肩负使徒、先知的事工。除此之外,还有指导教师和导师,《远距离开放教育词典》中“指导教师”指的是:“指导学生完成毕业作业(论文、设计)的教师,由专业知识和实践经验丰富的教师或其他专业人员担任毕业作业指导教师”。《汉英社会科学大辞典》中“指导教师”被翻译成“adviser”并且有众多的分类,如:研究生指导教师,德育指导教师等等。《现代汉语大词典》中“导师”指的是:“佛教用语;政治、思想和学术上的指导者;高等学校或研究单位指导研究生的教师”。在西方社会,依据《基督教大辞典》“导师”译成“instructor”实际上在早期是用来描述耶稣,作为基督徒生活中的导师。

当然,这些不同“师”之间概念的区别更多的是相对片面的表述,并不能从更具有说服性的角度去进行阐述和验证。因为这些“师”具有很多相似的地方,但似乎又有很多不同之处,相对来说还是处于模糊的状态。这种模糊的状态不单单是职业化社会中单纯的职业上的区别,更重要的是他们之间跨越了不同的时代和文化,在不同的时代和文化中有不同的价值取向,而这种价值取向在极大程度上是受到“师”和“生”之间的价值要求和时代要求所决定的。因为“师”跨越的年代太过久远,文化差异也太大,这自然就会存在断层的困扰,所以无法对不同的“师”进行跨时代的对比。但从另一个角度来说,这些“师”处于同一时代并且都在当前中国社会中有着各自的领域并扮演着教书育人的角色。聚焦他们的相同点,我们会发现和“师”对应的就是“生”,师生作为命运共同体,以往大多研究都单方面的从“师”的角度展开研究和论述,这显然是不完整的,甚至在面对同一问题时“师”和“生”存在截然相反的观点,这当然容易引起矛盾,不利于师生关系的良性发展。

鉴于这种思路之下,学生作为教育中必不可少的角色自然成为我们研究的焦点。众所周知,“师”理应具有现代化精神以适应现代社会的内在要求。但不可否认的是,各国长期以来形成的关于教师的历史传统也是构建教师现代化特质的丰富遗产,只有继承已有教师传统,才能发展自身具有的文化特色(容中逵,2007)。学生是中国文化传统的继承者和发扬者,了解他们当前心目中对“师”的评价显得尤为重要。换句话说,对“师”的评价更接近于学生在心理上对“师”的内涵的评价,也就是我们所说的“师道”。对师道的不同定义和分类,不同的学者有不同的看法,他们之间互为补充,同时也有一定程度的分歧。

《师道征故》中将“师道”分为“为师之道”、“尊师之道”、“求师之道”(萧承慎,2000)。除此之外,韩愈,柳宗元,黄宗羲等都对师道阐述过自己的理解(陈桂生,2008)。进入现代社会对“师道”的理解似乎又发生了些许变化。容中逵(2007)认为“师道”即为师之道,广义上讲是现代教育中“教师职业及其素质规定”,可从“师表、师法、师职”三个维度进行概括。孙四周(2011)强调“师道”重塑的关键在于对“尊严”的重新定位,应重新定位教师的工作角色和社会角色,放下专制的“师之尊严”和“道之尊严”。可见,从古至今对于“师”和“师道”的阐述或多或少带有主观色彩。正因为对传统“师道”缺乏深刻而较为统一的意见,因而对于当前师生关系、师徒关系等缺乏必要的标准,并且还存在着对关系内部价值观的模糊性,由此引发本体论的困惑以及践行过程中难以把握分寸等。对师道见解的分歧,实际上是社会文化转折的关头,新旧价值观念冲突的反应(陈桂生,2008)。当前师生关系紧张甚至破裂的事件常常见诸各大新闻的头条,从郭德纲师徒事件、在校高中生刺死老师事件、甚至到西安交大寒门博士自杀事件和高校性侵、性骚扰举报等等。从社会角度来说,社会舆论层面对于师德也存在很高的期望水平,稍有闪失就会招致网民的暴力攻击(刘阳,李朝旭,等,2009)。我们深深感觉到这一关系潜藏着危机,但又迫于无奈未能找到适合的方式在传承传统师道的同时又能适应时代的发展。令人欣喜的是我们已有清晰的文化自觉意识,为了珍藏民族文化记忆,弘扬尊师重道的传统,在至圣先师孔子故里曲阜将建成中国教师博物馆。从理论层面已有学者基于扎根理论从“好老师”的角度研究得出以理为依归,情、理、法交至,追求教育实践合理性,是这些教师所认同的、面对教育困境时“好老师”的实践推理(李方安&陈向明,2016)。也有学者基于自传从“好教师”的角度研究认为“对我好”和“有激情”是好教师的基本特征(刘良华,2008)。当然,这些研究都是从“师”的角度对“师道”进行阐述。

上述分析可知,前人研究基本遵循质性研究的方式以个人经验的基础上进行归纳和阐述为主,且少有触及学生的心理层面,甚至没有形成统一的意见。本研究旨在通过量化研究的方式从学生视角来揭示当前中国大学生头脑中存在的“师”概念,进而验证前人所阐述的师道之适应性,并为中国教师博物馆的建成略尽绵薄之力。师道本质上来说它是一个概念,而人脑中的概念并不是单个存在的,而是作为概念体系的形式存在。一个概念的意义或内涵是由与它紧密联系的其他概念来确定的(李朝旭,李松清,董洪杰,潘文静,2015)。换句话说,本研究采用联想的方法激活的是不同“师”相关的概念,因而更接近于对“师道”的概念研究。

2. 方法

2.1. 被试

第一组:选取曲阜师范大学在校大学生,剔除无效问卷后,共收回288人的有效数据信息,其中男93人,女195人。

第二组:50名曲阜师范大学在校研究生,其中男生10名,女生40名。

2.2. 设计与实施过程

采用有条件限制的字词联想法并以内容分析法作为辅助。

2.2.1. 词语的收集

当前在大学教育中一位“师”常常要兼顾众多角色,并且同时存在。而“导师”、“老师”、“教师”、“指导教师”是最为常见的。根据激活扩散模型,用“师”的四个不同种类:“导师”、“老师”、“教师”、“指导教师”分别作为靶刺激词,通过靶词的引导要求学生根据该词写出自己自由联想到的尽可能多的词(大于15个),并且写在发放的特定纸上。

2.2.2. 对词语进行内容分析

首先对联想词进行相应的简化,以利于随后词语的合并和统计。简化原则为:① 将完全同义的进行合并,并且量少者并入量多者。例如,“受人尊重”合并为“尊重”。② 将表达相同内涵的不同项目进行概括。例如,“数学老师”、“英语老师”等合并为“某师”。③ 对于较长的句子抽取关键词,具体为“给自己指导建议”合并为“指导”。④对于意义相近的不予合并,如“严肃”和“严格”不合并。

2.2.3. 词频统计

完全合并完后,进行频数统计,共获得94个高频词(总的频率在50%以上),见表1。

2.2.4. 项目分类并分析

根据前期获得的高频词,要求第二组被试进行分类。之后采用《戴–李分类数据处理程序》(Dai-Li Sorting Data Processor)进行处理,并形成相似性矩阵,用SPSS PC+5.0进行聚类分析(李朝旭,李松清,董洪杰,潘文静,2015;张立昕,王炜,孟乐,谢伟,李朝旭,2017)。

2.2.5. 统计分析

在聚类分析处理结果和频数统计的基础上用spss19.0进行c2检验。

3. 结果

3.1. 自由联想的高频词及其频数

总的288位被试通过靶词自由联想到的词为4239个,其中高频词为2326个,约占总联想词的54.9%。词的频次越高说明和靶词的联系越紧密。高频词中由不同的靶词联想到的词语个数为:导师(525)、教师

Table 1. The top 94 high frequent association words (N = 288)

表1. 共94个高频联想词(N = 288)

(621)、老师(562)、指导教师(618)。

3.2. 系统聚类分析的初步结果(采用完全连锁法)

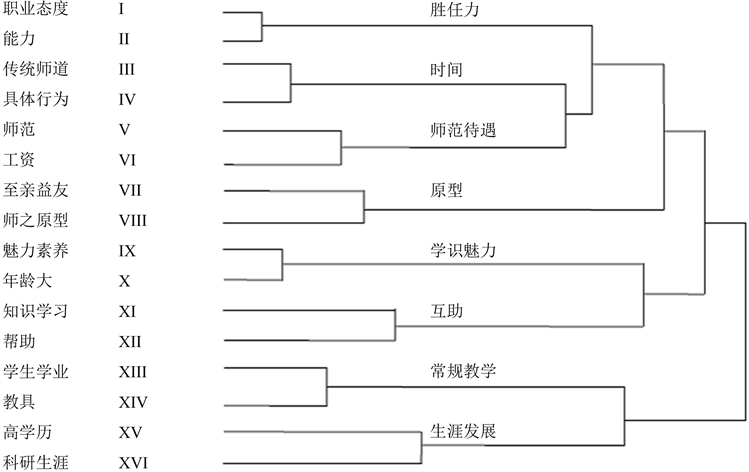

在较低的层次上,94个高频词共形成16个基本簇(见表2)。

3.3. 系统聚类分析的最终结果

以16个基本簇为起点,按频数的高低次数排序为:常规教学XIII、XIV (721)、实践III、IV (344)、原型VII、VIII (295)、学识魅力X、IX (300)、胜任力I、II (268)、生涯发展XV、XVI (225)、互助XI、XII (129)、师范待遇V、VI (44)。

在较高的层次上,可以把16个基本簇进一步合并成8个较大的维度(见图1)。

3.4. 各高阶簇中四个靶词的总体差异比较

综合以上对高频词的描述性分析可知,“师”在大学生心目中有多个维度,为了确切的区分这些“师”在不同维度上的共同点和差异性,因而对靶词的总体差异进行比较。高频词总的有2326个,分为8个高阶簇,将导师(525)、教师(621)、老师(562)、指导教师(618)四个靶词在高阶簇上进行总体差异比较,结果显示(见表3)。

Table 2. Preliminary results of clustering analysis

表2. 系统聚类分析初步结果

Table 3. Difference comparisons of high-order clusters

表3. 高阶簇差异比较

注:*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Figure 1. Hierarchical clustering analysis of basic clusters

图1. 基本簇的系统聚类分析

3.5. 高阶簇中四个靶词的两两差异比较

基于上述比较我们可以发现,只有两项高阶簇“师范待遇”和“学识魅力”差异不显著,其余均呈显著。适合做进一步的c2检验,因而我们进一步对各类型的“师”做两两比较以确定到底是哪些有差异。

由表4分析可知:导师和老师在“原型”、“互助”、“常规教学”和“生涯发展”维度上差异显著。

由表5分析可知:导师和教师在“胜任力”、“实践”、“互助”、“常规教学”和“生涯发展”维度上差异显著,其余不显著。

由表6分析可知:导师和指导教师只在“生涯发展”这一维度上差异显著,其余维度均不显著。

由表7分析可知:老师和教师在“学识魅力”和“常规教学”维度上差异显著,其余均不显著。

由表8分析可知:老师和指导教师在“胜任力”、“实践”、“原型”、“互助”、“常规教学”和“生涯发展”维度上均差异显著,其余不显著。

由表9分析可知:教师和指导教师在“原型”、“互助”、“常规教学”和“生涯发展”维度上差异显著,其余均不显著。

从上述比较中我们可以发现,导师和老师具有各自具有最为明显的特点,其中导师在“生涯发展”维度上与其他三个“师”均差异显著,并且在该维度上,由导师联想到的词最多。老师与其他三个“师”均呈显著差异的维度是“常规教学”,在此维度上,由老师联想到的词最多。除此之外,“教师”在“常规教学”维度上也与其他三个“师”差异显著,但联想词的数量不是最多的,因而不能体现其在该维度上的独特性。指导教师则没有与其他“师”均呈显著差异的维度。并且相比较之下老师和教师相似的维度较多,导师和指导教师相似的维度较多,因而在此不对“教师”和“指导教师”做进一步的检验。只

Table 4. Difference comparisons between mentor and teacher on high-order clusters

表4. 导师和老师在高阶簇上的差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

Table 5. Difference comparisons between mentor and instructor on high-order clusters

表5. 导师和教师在高阶簇上的差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

Table 6. Difference comparisons between mentor and supervisor on high-order clusters

表6. 导师和指导教师在高阶簇上差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

Table 7. Difference comparisons between teacher and instructor on high-order clusters

表7. 老师和教师在高阶簇上的差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

Table 8. Difference comparisons between teacher and supervisor on high-order clusters

表8. 老师和指导教师在高阶簇上的差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

Table 9. Difference comparisons between instructor and supervisor on high-order clusters

表9. 教师和指导教师在高阶簇上的差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

Table 10. Difference comparison of basic clusters between mentor and teacher

表10. 导师和老师基本簇差异比较

注:* p < 0.05,** p < 0.01,*** p < 0.001

对导师和老师进行更进一步的基本簇比较。

鉴于激活扩散模型的中心思想为:“概念是以结点的形式存在的,一个概念的意义或内涵是由与它联系紧密的其他概念来确定的”(李朝旭等人,2015;Collins & Loftus, 1975)。因而我们对导师和老师的差异做进一步的基本簇比较。

3.6. 导师和老师在基本簇上的差异比较

依据c2检验的原理,对实际次数小于5的项目在此不做分析,有6个基本簇在此不做分析,结果见表10。

3.7. 导师和老师两靶词的直接联想差异比较

直接联想指的是:把导师作为靶词直接联想到“老师”这一联想词或把老师作为靶词直接联想到“导师”的情况。结果表明,两联想词的直接联想呈现完全不对等的情况,由导师联想到“老师”的被试(36人)绝对的多于由老师联想到“导师”的被试(0人)。他们之间的直接联想差异极其显著(c2 = 2592.4, p < 0.001)。

4. 讨论

4.1. 德才兼备方为“师”

众所周知,“师”是一个跨越几千年的称谓,从秦朝延续至今。其中老师这一称谓或行业在中国是绵延最为久远的。该词的雏形早见于《史记·荀卿传》:“齐襄王时,而荀卿最为老师”(李广明,1999)。而教师或指导教师只是到近代的师的职业化才刚出现。据《现代汉语词典》的解释导师实际上是一个佛教语指:导引众生入于佛道者的通称。从指导方式上看,导师制是和以往的师徒制最为相似的。本科生导师制在我国是一种教育制度,即聘请教师对学生进行个别化指导的制度(陈章,2017)。我们把博学、智慧、学识渊博、为人师表等词归为一类,并命名为“学识魅力”。把道德、师范组成“师范”维度,经检验四种不同的“师”在这两个维度上差异不显著。说明在学生心目中这些“师”仍然有自己的内在修为和道德,对于大学生来说“德才兼备”方为师。戚万学(2014)认为“教师的哲学是教师的为师之道”。萧承慎(2000)也认为“师道之重心,在为师之道”即狭义的“师道”。可见,为师之道中的德才兼备是“师道”的重心。

从儒家“内圣外王”的角度看,“师”仍然努力追求自己内在修为的提升以及德性的修炼,虽历经千年但对其孜孜不倦的追求是共同的愿望。“学识魅力”和“师范待遇”维度与儒家修身、注重内部自我的提升近乎相似,它贯穿着理论的探索和修行的实践,都是典型的传统中国文化。对大学中有影响力的老师的研究也证明,道德是学生心目中最常提及的人格特征,这在美国学生中也同样适用。在中国,幽默、开明和有魅力这三种特征是新发现的特征(Meng & Onwuegbuzie, 2015)。葛鲁嘉(1994)认为中国传统文化的核心是传统的中国哲学,传统哲学不是客观知识体系,而是一种包容心理生活的生活方式。由此可见“学识魅力”和“师范待遇”是符合人的需求,他们能给师生心理生活带来满足和充实。或者说它既符合学生心目中的理想形象也符合师的修身需求。或许跨越千年的文化感召和人性的完美吻合正是“师”具有跨时间和类型的一致性的根本原因。从文化认同的角度来说即个体对某种文化的认同程度,具体是个体自己的认知、态度和行为与某种文化中多数成员的认知、态度和行为相同或相一致的程度(郑雪&王磊,2005)。在教育领域中学生和老师对师道中的“学识魅力”和“师范待遇”的文化认同相一致。正如韩愈《师说》所述:“是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”。在大学生心目中德才兼备是能够胜任成为他们的“师”之必要条件。

4.2. 传统与现代融合之师

通过对“导师”和“老师”的直接联想分析,结果表明,导师直接联想到老师的个数远远大于由老师联想到导师的个数。说明导师包含老师这一角色的特点,但是老师却难以成为导师。基于上述不对称的直接联想,将“导师”和“老师”在高阶簇上进行差异检验,结果表明在“原型”、“互助”、“生涯发展”和“常规教学”维度上两者差异显著。在此基础上,进一步在基本簇上进行差异检验,发现老师在学生心目中与“职业态度”、“具体行为”“学生学业”和“教具”的关系比导师更密切,而“传统师道”和“科研”与导师更密切。从以上维度可以发现,导师比老师更具有传统师道,即:更具有“传道、授业、解惑”等的传统文化中蕴含的精神。另一方面,在现代大学制度中,“师”的科研是导师指导能力的应有之义。总之,在大学生心目中导师在传承传统师道的同时又能适应现代化的要求。对传统精神与现代要求的融合是当前大学生导师胜任力的重要体现。

4.3. 导师和老师的师道尊严

据《中华成语全典》中阐述师道尊严指:为师具有崇高的地位(张林川,2010)。语本《礼记·学记》:“凡学之道,严师为难。师严然后道尊,道尊然后民知敬学。”我们提倡老师应当跟学生做朋友,但作为学生应该懂得“师道尊严”的意义,老师是传授知识和真理的人,学生应当尊重老师。传统“师道尊严”一直以来都是和“专制”、“个人崇拜”、“绝对的服从”联系在一起的,从另一方面讲这其中蕴含着深厚的尊师重道的传统,对维护伦理秩序有重要作用,因而“师”受到应有的专业尊重以及为人、治学严谨是“师道尊严”的合理内涵(张东娇,2007)。当然,在现代社会中“师道尊严”指的是放下封建专制的“师的尊严”和“道的尊严”(孙四周,2011)。因而取其精华--“尊师重道”,弃其糟粕--“封建专制、绝对服从”显得尤为重要。从“至亲益友”的维度上看导师具有老师所不具有的崇高地位,导师与父母、朋友属同一地位,即导师更具有师道尊严。然而从“常规教学”中的“学生学业”以及“胜任力”中的“职业态度”维度看老师比导师更“严”,这与大学生自身的“毕业”、“考研”、“考试”等关系更强,并且老师的行为更受学生的认同和肯定,如:负责、尊重、无私等等。当然,我们也应看到对于不同学科的大学生倾向于看中老师的不同品质(Liu, Keeley, & Buskist, 2016)。但是从根源上来说,这些不同均来源于价值观的不同。自我价值定向理论认为自我价值定位(选择)和自我价值状况,决定着个体指向特定对象(包括自身)和在特定情境中的自我体验和社会行为,也决定着个体与周围世界、他人及其作为客体的自我的关系,还通过影响个体的行为而决定其自我的发展方向(金盛华,2015)。换句话说,当前对大学生来说“毕业”、“考研”和“考试”等对自我是更具有现实意义和价值的,所以老师比导师在这些关乎学生自身利益的方面更受认可。除此之外,学生对老师的求学观念使老师的重要性得到肯定和认同,进而老师的权威性也得到展现,在此基础上老师理所应当的会获得更高的尊敬(鲁铱&李晔,2014)。

4.4. 师的胜任力

在当代大学生心目中德才兼备方为“师”,师道的重心,即:为师之道并未因时代的改变而发生根本性的变化。换句话说,当前不同的“师”仍然具有师道,这是大学生心目中能胜任教授他们的“师”之必要条件。师道尊严已发生变化,从地位上说导师具有师道尊严。然而现今大学生并不能完全理解师道尊严的内涵,主要体现在以往的师道尊严和尊师、敬师紧密联系在一起,其核心是对获取知识和追求真理的需求,但对当前大学生来说如果所获取的知识不能与“考研”、“考试”和“学生”等产生实际的作用时,师道尊严中对“师”的尊重、尊敬之义就会被削弱。根据自我决定理论,外部动机会弱化或削弱内部动机(张剑,张建兵,李跃,Deci,2010)。因而在教育过程中出现众多以往难以想象的事情如:职业倦怠、师生关系破裂、学生罢课逃学等等。其根本原因就在于师生之间的供给侧关系失调。供给侧矛盾表现为难以满足来自社会的多样化教育需求(南旭光,2017)。正所谓“道不远人”——《中庸》,“师”应该适当调整自身的教学方向以适应学生的现实需求。因为教师个体倾向于让自己和他人都认为自己能够胜任教学,这种自我肯定的需求是教师专业发展中的一种决定性动力(杨道宇&米潇,2013)。学生自身也应该在现实需求与追求知识、真理本身获得平衡,实际上这两者并没有本质上的冲突。传统师道追求的是一种有温度、有伦理、有情理之道。老师不应该一味的被动顺应学生的全部现实需求,更为重要的是应与学生建立情感联系。师爱是一股巨大的教育力量,是化解冲突烈焰的清泉(陈振中,2000)。同时还更应加强自身的科研实力,因为这是获得师道尊严的重要因素之一。总的来说,导师作为将传统师道与现代科研理念相结合的重要载体,尽管学生自身承认导师这一无法替代的地位,但“毕业”、“考研”等似乎才是更为重要的现实因素,因而导师相比老师获得更低的职责认同和尊重。

5. 结论

本科生导师胜任力的要素有:德才兼备为核心;导师自身的科研能力和适当满足学生对常规教学的需求为两翼;建立良性的有情感、有温度的师生关系为保障。

基金项目

本文系2016年曲阜师范大学校级教学改革项目“本科生导师指导胜任力特征分析及提升举研究”(编号JG16016)的研究成果,也是教育部人文社会科学研究规划基金项目“民间文化心理学发凡及专题研究”(编号15YJA190002)的阶段性成果。