1. 引言

致密砂岩气已成为全球非常规天然气勘探的重点领域 [1] [2] [3] [4] ,被誉为“21世纪最有希望而又最现实的重要资源”。我国致密砂岩气分布范围广,目前已在四川、鄂尔多斯、柴达木及塔里木等多个地区实现了勘探的突破 [5] 。与常规储层相比,致密砂岩储层不仅有陆相随碎屑岩储层的一般特点,而且还表现为成岩作用强烈、低孔低渗、裂缝发育、泥岩夹层发育等特殊的地质特征,其中裂缝发育程度是致密砂岩储层是否能获得高产及稳产的关键因素 [6] 。因此,近些年来许多专家学者致力于致密砂岩储层裂缝的识别、定量评价及分布预测等研究工作。张贵生 [7] 从成因机制角度将川西坳陷须家河组致密砂岩储层裂缝划分为构造缝、沉积–构造缝和岩性构造缝、饼裂缝、诱导层理缝、取心卸载裂缝和失水收缩缝等基本类型。王志萍、秦启荣 [8] 等将川西DY构造须家河组致密砂岩储层中发育的裂缝划分为4种类型:构造缝、成岩缝、异常高压缝以及诱导层理缝,其中以高角度的平面“X”剪切缝为主,该区裂缝的发育分布受构造应力、构造部位、岩性、岩层厚度以及流体压力等因素的控制。多项研究表明:致密砂岩储层中构造缝以高角度和垂直产状为主,该类缝往往延伸范围较大 [9] ,同时还发育一类近水平构造缝,主要由于局部水平构造挤压作用形成,在中国西部盆地逆冲构造带的中砂岩及粗砂岩储层中较为发育,其延伸范围小,排布密集,多呈马蹄型,缝面与岩性层面可呈小角度斜交,具有等间距分布的特征 [10] 。而且基于野外露头观察及岩石力学实验结果,大部分研究者认为构造缝的形成和发育主要与断层、断裂带或褶曲相关 [11] [12] ,宏观断层或断裂带的形成机理与岩体或岩样中裂缝的形成机理基本一致,都大致经历了:微裂缝形成、微裂缝嵌合形成大裂缝、断裂或破裂发生等3个主要演化阶段,构造裂缝通常与断层相伴而生,距断层线一定范围内区域(如距东喀尔巴叶山逆掩断层10~40 m范围内)、断层末端、断层交汇区及外凸区等应力集中区往往均为裂缝发育区 [13] [14] [15] 。褶皱对裂缝发育程度的影响主要基于不同构造部位应力的非均匀分布,应力与不同岩性、地层厚度相互耦合,造成裂缝发育程度的差异性 [16] [17] ,一般来说,褶皱隆起顶部、端部及陡翼裂缝均较为发育,被次级褶皱复杂化的平缓翼部裂缝也较发育。但在同一构造部位时,岩性和岩层厚度是影响裂缝发育的重要因素 [18] [19] [20] ,这主要体现在岩石力学性质的差异上。尤其,当厚层致密砂岩内发育一系列断续夹层或砂岩、泥岩交替出现时,在岩性界面处裂缝密度、规模及产状发生突然变化,或呈网状形态,或终止于界面处,使得储层内裂缝分布十分复杂,直接影响油田的开发效果 [21] 。目前,对于砂泥岩互层储层内裂缝的发育规律及形成机制研究鲜有报道,由于沉积成因的纯泥质夹层在深层高温高压条件下具有明显的塑性特征,常产生砂岩、泥岩变形不协调、应力重新分布等现象,很难用实验手段真实地再现古应力背景下裂缝的力学性质及形态变化。

长期以来,力学工作者对层状岩石的本构关系、破裂准则以及损伤破坏的机理做了大量深入的研究,取得了一系列重要成果,这些主要集中在横向各向同性、纵向各向异性的岩石中 [22] [23] 。最早,如国外的一些工程力学专家从层状结构方面对经受有限变形的层状岩体进行了分析,多认为互层物理力学特性相同,但对于层状含软弱夹层的岩石的破坏机理和形态研究相对较少 [24] [25] ,也很少有人注意到软弱相间岩层的岩性界面附近破裂形态的不协调性和复杂性。后来,国内杨春和从细观角度考虑不同力学特性互层之间的细观位移协调,建立了宏观平均意义下的Cosserat介质扩展本构模型 [26] ,李银平等人将该模型推广到了三维,张顶立等人对层状岩体的稳定性进行分析及剪切破坏机理等进行研究 [27] ,徐素国等人通过大量的力学实验发现软弱夹层对层状岩盐体的强度起决定作用,认为泥岩夹层和岩盐的不同破坏方式是由夹层附近岩体拉压应力的相互转换造成的,这对层状软硬相间岩层的稳定性研究具有重要意义 [28] 。近年来笔者在对天山山前库车坳陷D区、K区白垩系和古近系深层致密砂岩裂缝的研究过程中,发现砂泥岩界面附近裂缝尤为发育,不仅产状多变,张性、剪性混合发育,且裂缝要么呈弧形切入夹层内要么终止于界面处,岩性界面不仅直接影响着裂缝的发育规律,同时对于隔夹层的有效性评价和气藏开发至关重要。故本文将以库车坳陷D区、K区白垩系和古近系为例来探讨含夹层致密砂岩储层裂缝发育机理及规律。

2. 地质概况

库车坳陷位于塔里木盆地北部,北缘是南天山造山带,南邻塔北隆起,坳陷呈北东东向展布,面积42,700 km2,可以进一步划分为四个构造带和三个凹陷,四个构造带由北至南分别为:北部单斜带、克拉苏-依奇克里克构造带、秋里塔格构造带和南部斜坡带(图1)。中生代以来,在喜马拉雅运动晚期受天山的强烈挤压,山前褶皱强烈,坳陷内沉积了数千米厚的新生代地层,以含气为主,气藏自上而下钻揭的地层有第四系、新近系、古近系、白垩系,其中白垩系和古近系厚层砂岩是主要的含气层系,白垩系巴什基奇克组沉积背景在整个坳陷内主要为一大型扇三角洲前缘亚相 [12] [17] ,扇三角洲平原亚相发育较少,前缘亚相中以水下分流河道、分流河道间、席状砂微相为主,河口砂坝微相少见;另一种相类型为湖泊相,以滨浅湖亚相的砂滩和泥滩微相为主,岩性主要为灰褐色、棕褐色粉砂岩、细砂岩,其次为中粗砂岩、含砾砂岩、砂砾岩,少量砾岩,发育褐色泥岩隔夹层和泥砾。储层储集空间类型属于裂缝-孔隙型,孔隙以次生孔为主,裂缝以构造缝为主,埋深超过5000 m,属于典型的低孔–低渗致密砂岩储层。

3. 砂泥岩组合类型

通过对库车坳陷古近系和白垩系钻井砂泥岩互层地层中与泥岩接触的单层砂岩厚度、泥岩厚度以及

Figure 1. Structural division and stratum distribution of the Kuqa depression

图1. 库车坳陷构造分区及地层分布图

砂泥比,发现与泥岩接触的单层砂岩最厚为10 m,最薄0.1 m,对各井段砂岩厚度取平均为10 m、7.5 m、5.5 m、4.5 m、3.5 m、2.5 m、1.5 m、1 m、0.7 m、0.5 m;泥岩最厚3.2 m,最薄0.1 m,对泥岩厚度取平均为3 m、2.5 m、2 m、1.5 m、1 m、0.5 m、0.1 m。根据砂岩与泥岩的组合关系及厚度比值,可将砂泥岩互层类型划分为三类。

第一类为砂岩夹泥岩型,砂岩占主导地位,且单层厚度在为7.5~10 m,泥岩厚度为0.1~3 m。根据泥岩厚度的变化又将此种类型分为:厚层砂岩夹中层泥岩和厚层砂岩夹薄层泥岩,前者泥岩厚度为2~3 m,砂岩泥岩厚度比值在2.5~5之间,后者泥岩厚度为0.1~1.5 m,砂岩泥岩厚度比值在5~25之间。这种类型的砂泥岩组合多形成于辫状河三角洲前缘水下分流河道沉积环境。

第二类为砂泥互层型,其砂泥岩厚度相近,此类型可进一步划分为:中层砂岩与中层泥岩互层、中层砂岩与薄层泥岩互层、薄层砂岩与薄层泥岩互层。其中砂岩厚度为1.5~5.5 m,泥岩厚度为2~3 m,砂岩泥岩厚度比值在0.5~2.75时为中层砂岩与中层泥岩互层,此类型多形成于河口坝环境;当砂岩厚度为1.5~5.5 m,泥岩厚度为0.1~1.5 m,且砂岩泥岩比值在1~6.67之间时,为中层砂岩与薄层泥岩互层型,多形成于水下分流河道、河口坝环境;当砂岩厚度为0.5~1 m,泥岩厚度为0.5~1.5 m,砂岩泥岩厚度比值在0.33~2之间时为薄层砂岩薄层泥岩互层型,多为远砂坝、前缘席状砂沉积。

第三类为泥岩夹砂岩型,砂岩厚度为0.5~1 m,泥岩厚度为2~3 m,砂岩泥岩厚度比值在0.17~0.5之间,此类型常以泥岩为主导,多形成于水下分流河道间沉积环境。

结合地层沉积原理和物性变化规律,可进一步划分为(底冲刷)突变接触型和渐变接触型,前者主要为这是一种递变层理或粒序层理,特点是由底向上至顶部粒度由砾石或粗砂逐渐变为细砂、粉砂以至泥质,顶面与其上一层的底面存在突变,如水下河道侧缘、水下天然堤和水下决口扇相。少数情况下会出现反向递变层理,即在一个单层内,由底到顶粒度逐渐变粗,这是由于水流逐渐加强或粗碎屑物质相互碰撞、悬浮,细碎屑先沉积(动力筛作用)等原因所造成的,与正向递变层理的区别在于它的顶界是渐变过渡的。

4. 砂泥岩裂缝发育特征

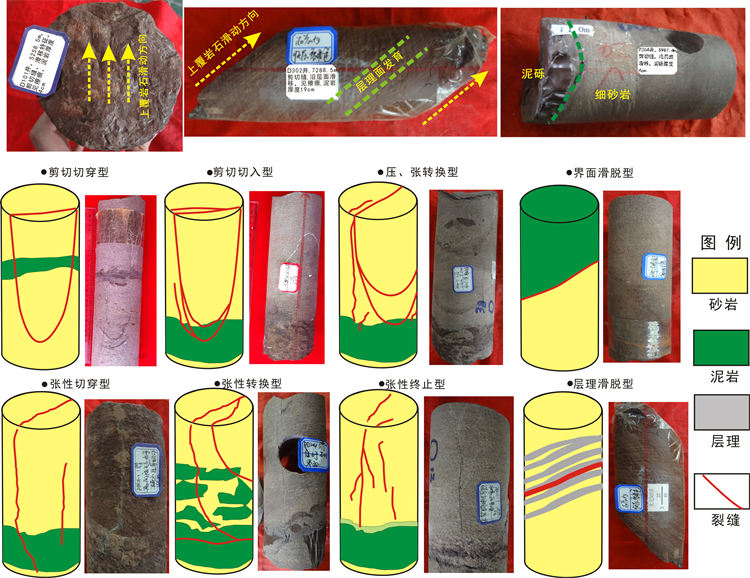

根据库车坳陷野外考察及钻井岩心观察,以岩层界面为基准,按照裂缝产状与岩层界面的空间关系,将白垩系和古近系砂泥岩岩性界面附近的裂缝类型划分为:界面滑移缝、界面终止缝、界面贯穿缝和界面转换缝。界面滑移缝与层面缝相区别,层面缝是指裂缝面没有明显滑动或错动痕迹的裂缝,往往发育在水平层理、平行层理或低角度斜层理砂岩中,由于成岩过程中的差异成岩作用或岩心取出到地面过程中应力的释放作用所致,界面滑移缝则指有明显滑移痕迹的裂缝,或者有很光滑的缝面,在岩心中表现为裂缝特征,故称为界面滑移缝。

4.1. 岩心界面缝特征

界面滑移缝表现为明显的“顺层滑移”特征,裂缝面具有典型的摩擦镜面,往往出现在砂泥互层、泥岩夹砂岩组合类型中,实际上与低角度缝(0, 40˚)很难区分。通常情况下,低角度斜向缝的缝面倾角会与平行层面裂缝共生,也具有明显的滑移痕迹,但后两者形成的机理有差异。如库车坳陷K地区D101井、D204井、D302井中水下分流河道间微相中的红褐色泥岩常常夹杂少量薄层粉砂岩,形成薄弱层理面,受力极易发生顺层滑移现象,形成界面滑移缝,缝面上富集大量的云母碎片,缝面比较光滑,有滑移的痕迹,其中越靠近砂岩内开始发育低角度斜向缝,缝面也比较光滑(图2)。

界面滑移缝是碎屑岩受水平力作用沿层理面或岩性界面发生滑脱的一种岩石破裂类型,在埋深大的条件下常处于闭合状态,在应力卸载或岩心取出地表后发生突然崩落所致,对于储层压裂改造以及水平钻井都有一定风险。界面终止缝、界面贯穿缝和界面转换缝与界面滑移缝有所不同,不再沿着层面这一薄弱面进行滑移,而是呈低角度与泥岩界面斜交或靠近泥质夹层消失或发生应力性质转换,岩性组合主要为泥岩 + 砂岩、粉砂质泥岩 + 砂岩、泥质粉砂岩 + 泥岩。以上裂缝类型尤其在D104-1井内大量发育,主要表现为砂岩内裂缝有的直接切穿泥岩,有的切至泥岩处消失,有的呈弧形斜切入泥岩后消失,有的则斜切入泥岩内转为顺层滑脱缝,而这些情况下,泥岩内往往不发育任何裂缝。当砂泥岩突变接触或呈冲刷面形式出现时,则裂缝不转向,直接停止,当砂泥呈过渡形式出现时,则裂缝弧形转向。泥岩一般表现为薄夹层、泥砾、泥质条带的形式,泥质层厚度分布在4~20 cm不等(图3)。可见泥岩夹层在地下高围压高温条件下表现出很强的塑形特征,在岩石整体受力的情况下,充当了力学隔层作用。一般来说,较强的挤压应力环境产生剪切缝,较弱的拉张环境足以产生张性缝,因此,剪切缝的切穿隔层能力要远远大于张性缝。张性缝切穿深度一般小于20 cm或30 cm,多数在4~12 cm之间,未切穿岩层或终止于层面上,且大部分已被石膏等充填;剪切缝的切穿深度变化大,从10 cm至2 m均有。岩心上所见的长裂

Figure 2. Slipping fracture near gradual sand-mud interface

图2. 库车坳陷D区、K区岩性界面滑移缝岩心特征及裂缝发育模式

缝中无一例外地属于剪切缝,这种裂缝一般不受层理的严格控制,也不一定终止于岩性分界处,主要与岩石的力学性质和剪应力值有关。

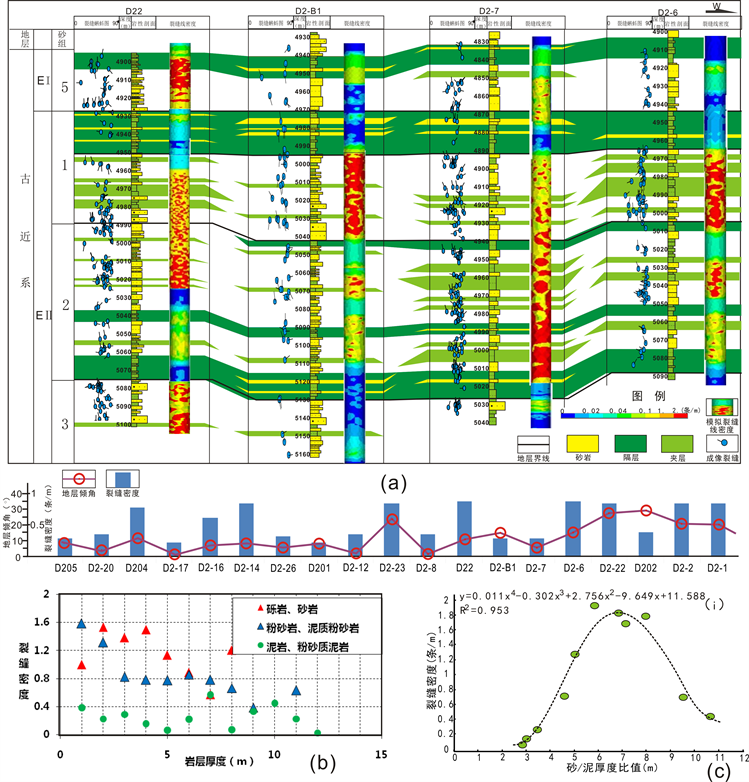

从裂缝倾角区间看,库车坳陷内致密砂岩的裂缝类型主要有两种:一种为近直立缝,主要发育在层面不发育、结构比较致密或均一的厚层砂岩中,一种为平行层面缝,有的平行层面的裂缝有滑移痕迹,主要发育在薄层砂岩或砂泥岩界面附近,而红色泥岩的裂缝以平行层面缝和低角度斜向缝为主,因此,在砂、泥岩组合中形成了“工”型裂缝组合(图2)。由D区古近系库姆格列木群连井裂缝分布来看,泥岩隔夹层是影响其分布差异性的主要因素,裂缝能否能穿透这些隔夹层,对于气藏的稳定性和有效性具有关键作用。研究区在古近系库一段(EII1)和库二段(EII3)存在两套稳定的隔层,前者厚度最大(13.2~41.5 m),偶夹薄砂层,由西向东减薄后者为底部泥岩,厚度较均一(11 m左右),西部连续性好,东部偶有薄砂层,虽然隔层内裂缝密度明显变小,裂缝仅零星发育,但在隔层内的单砂体内裂缝发育,而且在隔层与两端较厚砂体接触的位置裂缝也十分发育,密度呈现台阶型突变(图4(a))。由于夹层厚度明显小于隔层,常分布在厚层叠置砂体内部或与薄层砂体相互穿插,当夹层厚度与砂岩厚度比达到一定数值范围时,裂缝尤其发育(图4)。根据库车坳陷实际资料统计显示,EII1隔层和EII3隔层之间的泥质夹层厚度主要分布在0.5~3 m之间,孔隙度一般小于6%,渗透率一般小于0.05 × 10−3 μm2,单砂层厚度主要分布在0.5~10 m之间,整体上裂缝发育密度薄层要大于厚层,即厚度与裂缝密度座椅式负相关,当层厚位于1~4 m时,裂缝密度降低较快,当层厚位于4~8 m时,裂缝密度几无变化,当层厚位于8~12 m时,裂缝密度又急速降低(图4(b))。对多个砂泥岩互层段的砂泥岩厚度比值和裂缝密度相关性进行统计后发现,两者不存在必然的线性关系,但在比值达到6.7左右时,裂缝密度最大,小于或大于此值时裂缝密度均逐渐减小(图4(c))。对于这种现象的解释,很可能是由于砂泥岩厚度比达到一定值时,地层的非均质性达到最强,砂岩中应力迅速集中并产生大量裂缝,然后逐渐扩展到泥岩内或切穿泥岩。根据各井的地层倾角和裂缝密度的对比分析,两者似乎不存在必然联系,但在一定倾角范围内多数构造裂缝密度与地层倾角存在较好的正相关性,这说明裂缝是在强烈褶皱期形成的,地层变形越厉害,发育的裂缝越密集,地层越平缓,发育的裂缝稀疏。当倾角低于10º时裂缝密度反呈高值,如背斜倾没端的D2-16、D2-14、D2-27、D2-28井,这与背斜的形成过程密切相关,4口井正位于褶皱的倾没部位,共轭裂缝分析得到的夹角平分线指示近SN

Figure 3. The fracture characteristics of connecting-well sections in D and K areas of Kuqa depression

图3. 库车坳陷D区、K区裂缝连井发育特征

Figure 4. Fracture development mode of Suohancun field outcrops at the South Tianshan piedmont

图4. 天山南缘索罕村白垩系–古近系野外剖面裂缝发育模式

向的挤压,说明裂缝主要形成于区域挤压环境下,而不是褶皱时形成的。

4.2. 野外露头界面缝特征

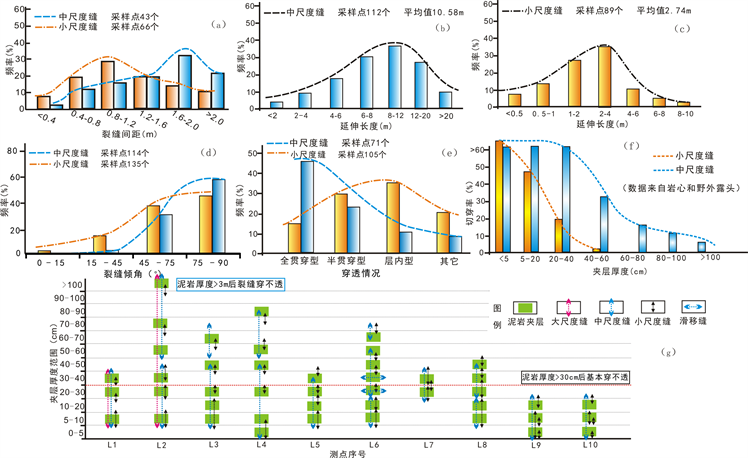

以上观察结果表明裂缝具有一定的尺度特征,基于范·高尔夫–拉特(1989)的砂岩裂缝分类方案,主要按裂缝长度分级,同时参考裂缝的开度、产状和穿层性等 [29] ,将其划分为四种尺度类型:大尺度缝、中尺度缝、小尺度缝和微裂缝。其中大尺度缝延伸距离一般介于几十米至几百米,开度为厘米级,与断距较小的微断层相当,类似断层级的裂缝,纵向上常断穿几套单砂体和夹层,野外露头可见(图4(a)),FMI偶见;中尺度缝开始受夹层的明显影响,长度多为几米至十几米,开度为几十微米至毫米级,包括大多数FMI、岩心可见的高角度缝、网状缝、斜交缝等,常受控于次级应力场(图4(b)~图4(d));小尺度缝是指层间缝或层内缝,长度近于几十厘米至几米,开度为几微米至几十微米级,包括部分岩心、微米CT可见的小裂缝和铸体薄片可见的贯穿颗粒缝(图4(e)~图4(g));微裂缝长度仅为毫米级、微米级,开度为纳米级至几微米级,主要为粒缘缝和粒内隙,纳米CT、激光共聚焦、场发射扫描电镜下可见。本次研究主要针对野外常见的中、小尺度裂缝之间的关系,它们主要起着油气运移通道和疏导作用,而大尺度缝与低级序断层相当,可通过蚂蚁追踪的技术进行识别,微裂缝则主要起连通性吼道和储集的作用。

根据对天山南缘地面露头(索罕村剖面)古近系和白垩系7个采样点(178条裂缝)的统计结果显示(图5):裂缝走向以NE、NEE为主,NW次之,以高角度、直立共轭剪切缝为主,张剪缝次之,靠近泥岩隔夹层部位裂缝尤其发育;厚层均质致密砂岩中共轭缝发育,且以中尺度缝、大尺度缝为主,发育规模大,连通性好,常连续穿透几个层位,但间距大,而小尺度缝发育规模小,规律性不明显,常受岩性界面和层面等的限制,成为层内缝,但间距小(图5(a)~图5(c))。由于研究区属于扇三角洲前缘相,泥质夹层出现频率高,裂缝发育规律与岩心观察结果基本一致,根据不同尺度裂缝的统计结果(图5(d)、图5(e)),中、小尺度缝主要为高角度缝和直立缝,低角度缝和水平缝(0˚~45˚)绝大部分属于小尺度缝,一方面由于喜山运动期间,埋藏深度大于4000 m,高围压条件促成了兼具走滑性质的高角度裂缝的大量发育,进一步控制了一部分低角度或顺层滑脱次级裂缝的发育,另一方面,这些陆相沉积的泥质夹层,在深层围压条件具有明显的塑性变形特征,其剪破裂角也明显大于砂岩,直接造成了部分裂缝延伸转向或终止,未能穿透泥岩。在统计的77条中尺度缝中,全贯穿缝(同时切穿两套以上砂岩和泥岩)占46.5%,半贯穿缝(仅切穿一套砂岩和泥岩)占12%,在统计的89条小尺度缝中,穿透缝仅

Figure 5. Fracture parameter characteristics of Suohancun field outcrops at the South Tianshan piedmont

图5. 天山南缘索罕村白垩系–古近系裂缝参数分布特征

占15.5%,层内或层间缝则占38%,说明在夹层厚度一定时较大规模裂缝更容易穿透。

进一步将夹层厚度和被不同尺度缝切穿频率进行投点发现(图5(f)、图5(g)),长度较大的中尺度缝可以直接穿透厚度小于40 cm的泥岩夹层,可以部分穿透厚度在40~100 cm范围的夹层,对于超过1 m以上的厚夹层则只有在长度较大、开度较大的情况下才能局部穿透。比较来看,小尺度缝的穿透能力明显低于中尺度缝,可以直接穿透厚度小于5 cm的夹层,可以部分穿透厚5~40 cm的夹层,厚度再大的夹层只能切入后消失或转换为低角度滑移缝。结合实际野外剖面,选择典型裂缝发育位置进行统计以精确展示不同尺度裂缝的穿透能力及方式,图像显示超过30 cm厚度的泥质夹层即可挡住部分小尺度裂缝的延伸,

1m

以上厚度夹层可挡住部分中尺度裂缝的延伸,3 m以上厚层夹层或隔层可完全挡住大尺度裂缝的延伸,此时中、小尺度缝皆不能切穿。大尺度缝一般同时切穿几套夹层或薄隔层,中尺度缝也可同时切穿几套夹层,但两端常常消失在厚夹层内或边界处,而小尺度缝要么仅切穿一套薄夹层后终止,要么被限制在两套夹层中间且终止于界面处。综合野外、岩心及成像识别统计结果,可初步得到含夹层致密砂岩储层中裂缝的发育主控因因素为:应力强度、砂/泥岩厚度比及地层倾角,为了合理解释裂缝的这种特殊规律,需要从力学角度采用离散元或有限元数值模拟的方法进行深入剖析。

5. 砂泥岩裂缝形成机制模拟

为了探讨砂泥岩地层在受力过程中的变形和破裂,这里将含泥质夹层致密砂岩储层定义为一种复合材料,砂岩与泥岩界面即是一种结构面或力学薄弱面,用复合材料力学方法来研究层状砂岩体力学和变形特性是一种可行的方法。

5.1. 应力-应变不协调及破坏机制

构造解析认为,库车坳陷古近系和白垩系裂缝主要造缝期均为上新世库车期,受近南北向的强烈挤压作用 [30] ,在裂缝形成期,岩层埋深约4000 m,垂向应力由岩层自生重力产生,为压应力,砂泥岩互层在造缝期处在三轴挤压应力作用下,最大主应力σ1为近南北向,中间主应力σ2为近东西向,最小主应力σ3为垂向(图6(a))。

这里认为砂岩与泥岩是紧密粘合的,受力变形后砂泥岩界面处不会发生明显滑动,砂岩的弹性模量用Es表示,泊松比用μs表示,泥岩的弹性模量用Em表示,泊松比用μm表示。一般情况下,Es > Em,μm > μs,在三轴挤压应力作用下,砂岩的变形量比泥岩小,在岩性界面处,会因横向应变约束条件派生出张、压应力 [28] ,泥岩的侧压应力σ

1m

将会增加,而砂岩的侧压应力σ1s将会明显减小。从而使砂泥岩互层界面处的应力状态发生改变,根据应力、应变关系可以得出在砂泥岩互层界面处的各应力分量:

,

,

式中:σ1s、σ2s、σ3s表示砂岩在岩性界面处的应力,σ

1m

、σ

2m

、σ

3m

表示泥岩在岩性界面处的应力;

是砂岩对泥岩产生与最大主应力同向的压应力,

是泥岩对砂岩产生与最大主应力反向的张应力,这是一对作用力与反作用力;

是砂岩对泥岩产生与中间主应力同向的压应力,

是泥岩对砂岩产生与中间主应力反向的应力,也是一对作用力与反作用力。根据弹性力学理论,固体变形时在砂岩、泥岩内部单位体积应变能为:

Figure 6. 3-D characterization and mechanism of sand-mud interbed stratum

图6. 砂泥岩互层裂缝形成机制及三维表征

式中:vs和vm是砂岩和泥岩内部单位体积的应变能,e1s、e2s、e3s表示砂岩在岩性界面处的应变,e

1m

、e

2m

、e

3m

表示泥岩在岩性界面处的应变。脆性岩石破裂最大应变能准则认为:当岩石内部积累的弹性应变能大于产生裂缝体表面所需要的能量时,该岩石发生断裂 [31] 。由于砂岩中应力减小,应变也相应减小,泥岩中应变则会增大,比较看出泥岩的存在使岩性界面处单位体积的砂岩弹性应变能减小,产生裂缝难度增大;由于砂岩的存在,使岩性界面处单位体积的泥岩弹性应变能增大,产生裂缝难度降低。在砂泥岩互层型的储层中,若砂岩与泥岩面积相差不大,那么弹性应变能增减量的大小与厚度密切相关。

工程岩土力学研究证明,含有薄弱面或层面的岩体在三轴受力条件下会发生复杂的变形和破坏,称之为“渐进协调变形破坏” [32] 。沿界面受力条件下,鉴于砂、泥岩力学性质的差异,地应力状态分布也具有显著差异,且泥岩相对于砂岩属于韧性岩石,在变形条件相同的情况下,其内摩擦角要小于砂岩的内摩擦角,即泥岩剪裂角(

)要大于砂岩剪裂角(

)。再结合剪切破裂摩尔圆(图6(b)),相同受力条件下泥岩相对与砂岩更难产生裂缝,当砂岩破裂时,在岩性界面附近会引起泥岩的垂向应力与水平压力,即最小主应力与最大主应力的减小,且前者缩小量要大于后者缩小量,摩尔圆扩大到红线位置(图6(c)),与泥岩库仑剪切破裂线相交,此时泥岩也随之产生剪裂缝,但产状相应发生变化。

由于库车坳陷白垩系和古近系致密砂岩储层在关键造缝期受到横向挤压的同时,在背斜的顶部也存在一定的等效张应力环境,构造裂缝往往以多种不同的形态出现,既有张性裂缝,也有共轭剪切裂缝,还有介于二者之间的张剪裂缝,因此,要综合运拉-剪复合破裂准则进行复合岩层破坏状态的判断。根据前期研究表明,在压应力状态下,砂泥岩地层破裂判据适用两段式莫尔-库仑准则,判断是否可以产生剪裂缝以及裂缝产状,在张应力状态下,莫尔-库仑准则不适用,改用格里菲斯准则,判断是否可以产生张性裂缝以及裂缝产状。为了定量表征裂缝的发育程度,根据弹性力学有关理论及能量守恒原理,建立了三轴应力状态下地应力与裂缝参数的定量关系 [31] 。

5.2. 裂缝分布数值模拟

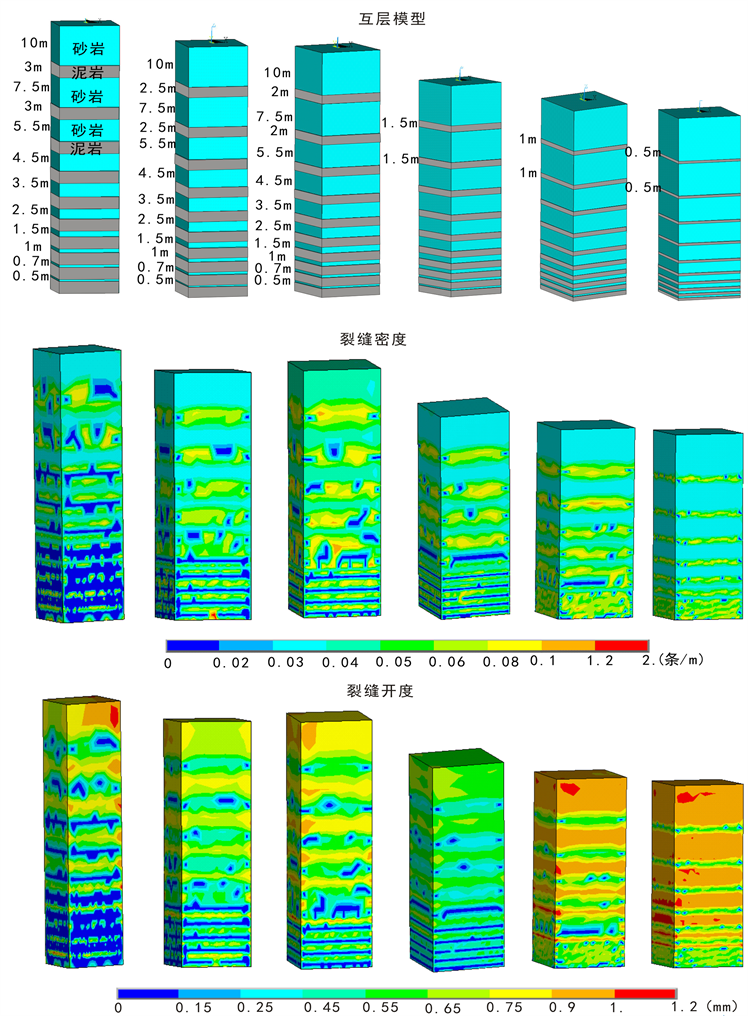

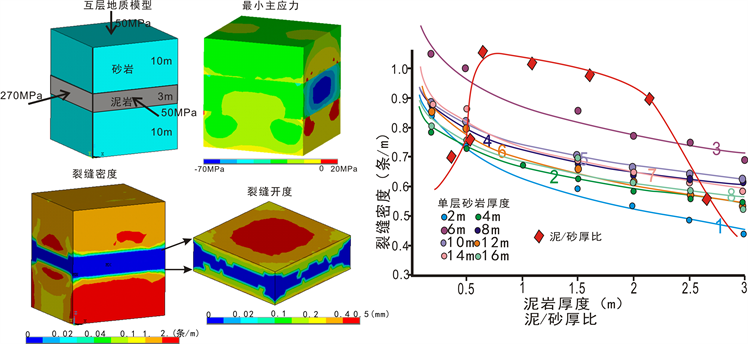

为模拟并预测砂岩裂缝在泥岩中的穿透性和延伸性,本次研究在前面分析的基础上,基于有限元平台建立砂泥岩互层三维水平地质模型,最终设计了六组实验,分别为:等厚砂岩 + 变厚泥岩型、等厚泥岩 + 变厚砂岩型、等围压 + 变水平力型,泥岩厚度分别为0.2 m、0.5 m、1 m、2 m、3 m ...... 5 m,砂岩厚度为2 m、4 m、6 m、8 m、10 m、12 m,挤压应力分别为5 MPa、10 MPa、20 MPa、30 MPa、40 MPa ...... 100 MPa、200 Mpa、300 Mpa、400 MPa,围压分别为10 MPa和100 MPa,分别对砂岩层、泥岩层、岩性界面赋予力学参数,设置力学边界条件,应用裂缝参数与应力场关系公式,采用弹塑性有限元法模拟裂缝三维分布情况。同时,根据D区、K区钻井岩芯的力学参数测试结果,为砂岩、泥岩和岩性界面选取不同的力学参数,具体参数如表1。

模型的深度方向为Z轴,垂直向下,X轴指向东,Y轴指向北,在模型底部施加Z方向约束,在模型的南边界,施加Y方向约束,模型东、西边界皆施加X方向约束。边界力包括水平构造力、重力、上覆岩层压力,根据造缝期岩层埋深约4000 m,垂向应力由上覆岩层重力产生,为压应力,按岩层平均密度2.637 g/cm2计算,产生约100 Mpa的下压力,再减去孔隙流体所承受的压力得到岩层顶面所受垂向应力约为50 Mpa。

6. 砂泥岩互层裂缝发育规律

根据大量野外和岩心观察,厚层砂岩中裂缝密度要低于层状砂岩,这主要是由于岩石破裂的尺寸效应所致,厚度越大的砂岩产生破裂时需要消耗的能量越大,且相同的应变能密度条件下,厚层均质砂岩产生裂缝之间的间距相应大,层状砂岩裂缝间距小。由裂缝线密度模拟结果来看(图7),同等应力条件下,致密砂岩储层中泥岩夹层厚度相对越小,砂层厚度相对越大,裂缝越发育,裂缝平均线密度达到2条/m以上,夹层很容易被穿透,当泥岩夹层厚度小于0.2 m后即等同于层状砂岩。随着泥岩厚度的变大,砂岩内裂缝密度开始降低,但泥岩内裂缝密度先增大后迅速降低,当泥岩厚度与砂岩厚度比值位于0.1~0.35时,泥岩内裂缝密度达到最高值,且当砂岩厚度为6 m时,砂岩内平均裂缝密度都达到0.08条/m以上,整体为高值,相反,当砂岩厚度为2 m时,砂岩内平均裂缝密度处于最低值。以上说明在“等厚泥岩 + 变厚砂岩型”互层条件下,厚层砂岩中出现泥岩夹层时,裂缝明显发育,当夹层厚度增大到一定值时,则裂缝又开始减少,与薄层泥岩(0.2~1 m)接触的厚层砂岩内裂缝均较发育,基本不受层厚变化的影响。可见,裂缝的发育程度受控于夹层厚度和泥/砂厚比。

在“等厚砂岩 + 变厚泥岩型”互层条件下,中–厚层砂岩裂缝开度大于薄层砂岩,随着泥岩厚度减小,中层砂岩中裂缝开度有增大的趋势,厚层砂岩中裂缝开度略有减小,随着泥岩厚度减小,泥岩中裂缝开度逐渐增大(图7)。根据油田开发实际及野外统计结果,中尺度缝指的是开度大于0.5 mm、长度位于5~20 m、对储层渗透性起直接沟通作用的大裂缝,按此标准,模拟结果中只有在砂岩厚度大于3.5 m且泥岩厚度小于2 m的情况下,中尺度缝才会大量发育并切穿泥岩夹层。另外,在“等围压 + 变水平力型”模型条件下,保持围压不变,改变水平应力,结果显示水平最大主应力达到10 Mpa以上时,砂岩中裂缝才开始产生,随着水平应力的增加裂缝密度及影响范围明显增加,到300 MPa时,裂缝密度最大,之后呈渐平趋势。同时,改变围压条件连续施加水平挤压力,发现破裂大量产生时的峰值强度向右边迁移,有增大趋势,且裂缝密度整体高于低围压情况,说明相对高围压促进了砂泥岩互层条件下的岩层各向均质性,有利于岩层的整体破裂。

通过模拟后对模型的拆分可以清晰的看到,当泥岩厚度为3 m时,虽然其上下表面裂缝密度在0.6条/m左右,但其内部密度绝大多数小于0.5条/m,且核心部位出现了密度为零的区域,说明当泥岩厚度

Table 1. Mechanical parameters for paleostress field simulation at K and D areas

表1. D区、K区古应力场数值模拟力学参数

Figure 7. The simulation of fracture development under various sand-mud interbed stratums

图7. 不同砂泥岩互层条件下的裂缝发育数值模拟

达到3 m时,其内部存在裂缝不发育区(图8)。表明当泥岩厚度为0.2 m、0.5 m时,上下砂岩产生的裂缝延伸至泥岩并直接穿透,当泥岩厚度为1~3 m时,上下砂岩产生的裂缝只有在砂岩厚度足够大且应力值足够大时才能延伸至泥岩内并部分切穿,这些裂缝的大部分属于开度大于0.5 mm的中尺度缝,小尺度缝在泥岩中延伸长度大约为0.2~0.5 m左右。随着泥岩厚度的继续增大,即厚泥岩夹薄层砂岩时,水平应力达到30 MPa后砂岩才先开始产生部分裂缝,即使应力继续增加,泥岩内也很少产生裂缝,密度值大部分低于0.06条/m。从应力、裂缝密度和开度分布趋势看,薄层泥岩和厚层砂岩接触时,剪应力垂向分布明显,砂岩中的裂缝保持原产状(高角度共轭剪切缝)延伸至或切穿泥岩,当泥岩层厚等于或大于砂岩层厚度时,在岩性界面处应力分布发生改变,派生出局部水平剪应力或张应力,使泥岩层发生复杂变形,砂岩内产生的裂缝则改变产状,如倾角变低后斜切入泥岩内消失或终止。以上砂泥岩互层条件下的裂缝发育规律与以上钻井岩心和野外观察分析的结果十分吻合(图3),对于今后含夹层致密油气的开发、改造和合理政策的制定具有一定的指导和实际应用价值。

如前所述,库车坳陷D区、K区同属于典型的低孔-低渗致密砂岩储层,裂缝能有效提高储层渗透率2~3个数量级,不仅是储层主要的渗滤通道,也决定着气藏气井的高产稳产。具体地讲,致密砂岩区块气井是否稳产取决于两个因素,一是裂缝系统控制的储量规模;二是气井本身综合避水条件及合理的开发技术政策。如果裂缝系统(即沟通井筒裂缝的体积规模)足够大,基质可快速长期稳定向裂缝供气,实现长期稳产,反之,虽早期可高产,但由于供给不足产能下降快,因此,避开夹层大密集发育段而选择较厚层砂岩可实现长期稳产。同时由于出水是致密气井产能的重要影响因素,见水风险主要受“附近断裂特征”、“射孔段底部裂缝发育特征”、“距边底水距离”、“隔夹层发育”等因素影响,各因素影响强弱顺序依次为:“断裂发育”、“距边底水距离” > “裂缝发育” > “隔夹层发育”。实际生产中裂缝由于其规模远远小于断层,其识别和预测难度大,裂缝与隔夹层之间的有效配置关系是气井见水风险评价的重要内容,因此,应该综合考虑多项地质因素和气井生产动态特征将区块内气井划分类型,针对不同类型采取对应不同开发策略。另外,库车坳陷内各区块地质条件较为复杂,钻井及生产成本非常高,目的层厚度巨大。早期投产井多采用大段打开,特别是裂缝发育段和储层基质物性有利层段打开,实践表明,该类投产方法易造成低效井,且给后续深度改造造成很大困难。结合高产稳产控制因素研究,

Figure 8. Statistics of fracture development law under various sand-mud interbedded condition and its penetrability evaluation

图8. 砂泥岩互层条件下的裂缝发育规律统计及穿透性评价

投产井段建议分两个层次优化:① 投产井段底界确定:充分考虑隔夹层、裂缝、断层、后续改造方式和气水分布的匹配关系,尤其是裂缝的穿透程度和隔夹层的有效性评价,最终确定最佳避水方案和合理产能预期的平衡;② 射孔储层改造段的精细确定:对于难以改造的层段充分发挥天然裂缝的沟通能力实现求产,对于裂缝发育但受夹层限制、裂缝面正应力相对较小、储层改造性强的层段优先选择,充分发挥改造潜力。

7. 结论

1) 库车坳陷D区、K区白垩系和古近系致密砂岩储层中含有大量泥质夹层,砂泥岩组合方式可划分为砂岩夹泥岩型、砂泥互层型和泥岩夹砂岩型,进一步结合沉积特征及物性特征,将岩性界面划分为(底冲刷)突变接触型和渐变接触型。

2) 基于岩心和镜下观察,将白垩系和古近系砂泥岩岩性界面附近的裂缝划分为:界面滑移缝、界面终止缝、界面贯穿缝和界面转换缝四种基本类型,在岩性界面处裂缝有的直接切穿泥岩,有的切至泥岩处消失,有的呈弧形斜切入泥岩后消失,有的则斜切入泥岩内转为顺层滑脱缝,而这些情况下,泥岩内往往不发育任何裂缝。

3) 野外露头观察表明:厚层均质致密砂岩中共轭缝发育,以中尺度缝为主,发育规模大,连通性好,小尺度缝容易受岩性界面的限制,发育杂乱,超过5 cm厚度的泥质夹层即可挡住小尺度裂缝的延伸,20 cm以上厚度夹层可挡住中小尺度裂缝的延伸,50 cm以上夹层可挡住中尺度裂缝的延伸。

4) 含夹层致密砂岩属于复合地层,水平受力过程中,在界面处产生“应力–应变不协调现象”,泥质夹层厚度和泥/砂厚比控制着裂缝的发育规律,泥岩厚度越大,裂缝密度整体不断降低,当泥/砂厚比值位于0.1~0.35时,泥岩内裂缝密度达最高值,且当砂岩厚度为6 m时,砂岩内平均裂缝密度为最高值;同等应力条件下,砂岩层越薄越容易产生裂缝,泥岩厚度和应力强度对砂岩裂缝在泥岩中延伸的长度影响很小,即不管泥岩上下砂岩层的厚度如何,泥岩恰好不被穿透的厚度都为3 m左右。

基金项目

国家自然基金面上项目(41572124);中央高校基本科研业务费专项资金(17CX05010);国家重大专项 (2016ZX05047-003, 2016ZX05014002-006);中石化服份有限公司攻关课题(p17030-3)。

参考文献

NOTES

*通讯作者