1. 引言

水体中底泥污染,是一个全球性的环境问题,从过去二十年以来,各国政府和监管机构一直面临着这一问题,其污染物主要通过大气沉降、废水排放、水土流失、雨水淋溶与冲刷进入水体,最后沉积到底泥中并逐渐富集,使底泥受到严重污染,尤其是重金属污染。

国内外对底泥重金属污染的研究有很多,几乎所有的河流都受到了不同程度的重金属污染。YueChe [1] 等人在中国长江和杭州选择了70个样点的河道底泥进行了分析,结果表明底泥中Cu,Pb,Cd三种重金属污染较为严重;Carman [2] 对中国南方珠江口等周边流域进行了底泥的分析,研究了重金属Zn,Cu,Pb,Cd在底泥中的扩散形势;Quan [3] 对广东贵屿地区的底泥进行了分析检测,结果表明在厚度30~50 cm底泥中Cu,Zn,Cd,Sn,Sb and Pb的重金属含量均严重超标;法国洛特–加隆河流系统以其历史悠久的重金属污染而闻名,Stéphane Audry [4] 对洛特河五十年来受重金属(Cd、Zn、Cu、Pb)污染的底泥进行了污染变迁分析与研究。

为了保证港口航道航行深度和雨洪系统的管理,维护人员需要定期对河道港口进行疏浚工程,这一举措产生了大量以底泥为主的疏浚物,对底泥的管理就显得尤为重要。这些沉积物中的高浓度重金属对环境和人类健康构成威胁。因此,有必要针对这些重金属污染底泥开发合适的修复技术。世界上较为常用的方法就是垃圾填埋,海洋倾倒,虽然处理量较大且造价低廉,但是此方法受到空间的限制,对环境的承载能力是一个极大地考验,并不符合可持续发展的理念。生物、化学方法越来越受到人们的关注,如底泥淋洗处理的目的是去除底泥颗粒的表面污染物和可溶性污染物,电化学分离技术是利用静电和电磁场分离污染物,热处理技术是底泥预处理脱水后进行高温加热,在加热这一过程中重金属被固定在底泥基质中,但是像Hg、Cd、As等重金属在这一过程中易挥发导致重金属浸出,同时重金属的固定还受到温度的影响,但是此方法对有机物的处理效果更好。利用微生物代谢去除重金属,堆肥等生物方法处理底泥也有不同的效果。虽然生物化学方法处理底泥的有一定的效果,但是此类方法也仅仅局限于小规模的实验当中,并未能大规模使用,而且成本较高,可行性较低。针对处理底泥的减量化,无害化,和资源化,固定化/稳定化技术得到了广泛地运用 [5] ,此方法不仅提高了底泥的强度同时降低的重金属的浸出浓度,是一个环境友好型的处理技术。固定化/稳定化后的底泥也可以作为建筑、路基等填充材料再利用。

2. 固定化/稳定化

固定化/稳定化技术(S/S)是通过物理和化学手段降低有害物质和污染物在环境中的流动性。与其他修复技术不同,S/S力图将污染物吸附或固定在其“主体”介质(例如,被污染的土壤,底泥或建筑材料等)中US EPA (1997) (2000),而不是通过化学或物理处理去除污染物。

“固定化”是指封装废弃物或形成固体材料的技术,并且不一定涉及污染物和固定化添加剂之间的化学反应。固定化后的废弃物可以是块状、粘土状、颗粒状或其他固体形式。

“稳定化”是指通过化学手段将污染物转化为不易溶的,流动性差的或无毒的形式来降低废弃物潜在危害的技术。但废物的物理性质和特征不一定在稳定化后发生改变。

S/S技术的研究一直在发展,Jesse Conner在他的第一本书中讲述了S/S的发展和起源,并在1998年和Steve Hoeffner合作编写了相关综述。在选择废弃物的处理技术中,主要是基于以下几个标准:1) 保护人类健康,保护生态环境;2) 符合或适用于相关规定;3) 具有一定的可行性;4) 经济合理。根据美国环保署的说法,S/S技术是处理57种危险废弃物最好的方法。固定化稳定化具有如下优缺点见表1。

总的来说,大多数废弃物都可以采用固定化稳定化处理,有些情况下,可能需要预处理和其他技术耦合,所以这需要一个处理前的筛选和信息的确认,以确保最佳的处理方式,如图1固定化技术的决策流程图和表2中列举的S/S技术所需的数据信息。

Table 1. Advantage and disadvantage of S/S

表1. S/S的优缺点

Table 2. Data information of S/S

表2. S/S数据信息需求

3. 废弃物与材料

3.1. 底泥

实验通常需要根据底泥的物理/化学性质来确定S/S处理重金属污染底泥的适用性,底泥性质应该是在S/S设计阶段进行确定,底泥的物理化学性质受到了母岩的组成成分,机械风化和化学风化作用,以及气候,风选和其他非主要因素的影响,人类的活动是导致底泥重金属和有机物污染的一个重要原因。如表3是需要S/S处理底泥所需主要的物理化学性质。

3.2. 污染物与土壤之间的作用

土壤和污染物之间主要通过三种作用机理:1) 吸附,2) 络合,3) 沉淀。

“吸附”一般用来描述溶质(离子、分子或化合物)在液相(孔隙水)和土壤颗粒界面之间的分配过程。物理吸附是由于土壤颗粒净电荷的吸引力将污染物吸附在土壤颗粒表面。化学吸附具有更高的亲和力,污染物和土壤颗粒通过共价键吸附在双电层中。

“络合反应”是金属阳离子(碱土金属或过渡金属)和一个无机配体(阴离子)发生的反应。而且有机配体形成的络合作用要比无机配体的稳定。

“沉淀”是底泥,土壤固存重金属的主要原因,重金属的沉淀作用可以通过PH的调节来改变。

3.3. 粘结剂

现今,S/S技术不仅仅局限于在实验室里,在实际工程中也得到了广泛的运用,在这期间越来越多的固定化稳/定化粘合剂也得到了发展,表4列出了运用在S/S技术中的常用粘合剂。基于工程性能和经济造价的考虑,在底泥处理中以水泥基材料和胶结材料居多。

Table 3. Physicochemical property of sediment

表3. S/S处理底泥所需主要的物理化学性质

Table 4. Common binder in S/S

表4. S/S技术中的常用粘合剂

3.4. 水泥

水泥是在S/S技术中最常用的材料,有时也会联合石灰,粉煤灰等胶结材料共同使用,如表5是水泥在S/S技术中的优缺点。

水泥基材料相对于有机污染物更适合S/S无机污染物。水泥中含有许多的矿物成分,在波特兰水泥中,最主要的成分是,硅酸三钙,硅酸二钙,铁铝酸四钙,铝酸三钙,在水化过程中主要发生的化学反应如下:

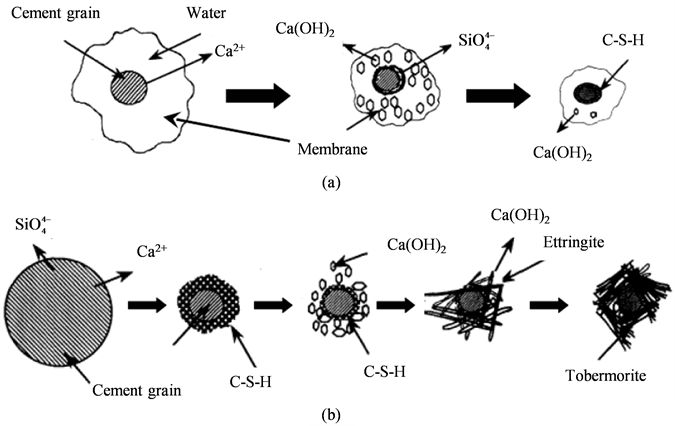

在室温下,波特兰水泥在完全水化反应下是由50%~60%的C-S-H,20%~25% Ca(OH)2,15%~20%钙矾石(AFt/AFm)组成,其中,C-S-H对水泥硬化和固定重金属起到了最主要的作用。C-S-H是一个可变的结构,它的形态受到Ca/Si比,硬化条件和水胶比的影响,这其中所发生的反应非常复杂,其通过凝胶模型和晶体模型来解释水泥水化的相关过程,如图2 [6] 。

Table 5. Advantage and disadvantage of cement

表5. 水泥基材料S/S的优缺点

Figure 2. Gel layer model (a), crystal model (b) [6]

图2. 凝胶模型(a)和晶体模型(b) [6]

根据凝胶模型,在水化反应后C-S-H在水泥颗粒表面形成了一个薄膜,金属阳离子与氢氧根的结合生成沉淀解释了重金属污染对水泥水化反应的阻碍影响,晶体模型则假设当水泥和水混合后,带电钙离子和硅酸盐离子在水泥表面结合并聚集形成一薄膜,阻止了钙离子和硅酸盐离子的进一步释放,初期的水合作用是氢氧化钙晶体的成核和生长,填补了水泥颗粒之间的空间,而后C-S-H在富硅层形成了水化硅酸钙晶体。

3.5. 石灰

石灰是在S/S技术中典型的材料之一,如生石灰和熟石灰。石灰通常被运用在颗粒较细的土壤中,目的是为了调节PH值以稳定污染物。生石灰对一些含水量较高的土壤是可以使用的,像污泥,底泥,而且可以起到脱水的作用。

石灰通常是和一些添加剂混合使用,如表面活性剂、硅酸盐等,或者和火山灰质材料连用,石灰并具有胶结特性,可以改善土壤性能,减小土壤渗透性。表6是一些常用的石灰类型及其适用条件。

3.6. 粉煤灰

粉煤灰是从发电厂搜集的细粒废弃物,是淤泥质非粘性材料,其比重比普通土小。由于他具有天然的火山灰质特性,他可用于各种建筑用途。C级粉煤灰(富集钙)和F级粉煤灰具有自我胶结的特性,在火

山灰反映下形成C-S-H和C-A-H。C级粉煤灰比F级粉煤灰具有更高的活性,是因为C级中含有更高的石灰成分。在有水的情况下,粉煤灰会随着养护时间的推移,PH值等因素的控制产生更高的强度。此外,粉煤灰中的碳也起到了吸附重金属等污染物的效果。如表7是粉煤灰在S/S技术中的优缺点。

4. 底泥、胶结材料和重金属之间的相互作用

4.1. 底泥与胶结材料的相互作用

底泥是由固液气三相组成的复杂混合物。天然底泥对S/S效果有一定的影响,比如有机质的影响,有时需要对底泥进行预处理。在水泥硬化阶段,PH值在12~13之间,并产生C-S-H。在这么高的PH值下,底泥中的黏土矿物会反应生成额外的胶相,从而进一步巩固了土壤基质。但是沙粒却在刚开始的3~6个月降低了初期强度,如果没有沙粒一年后的强度会更大。底泥和水泥、石灰的作用机理十分类似,这其中主要涉及到了两个阶段。

第一阶段:在数小时内石灰与底泥发生放热反应,导致底泥脱水,增大了底泥的强度降低了其塑性,同时石灰中的Ca2+与底泥中黏土矿物的Na+和H+发生了置换。

第二阶段:在接下来的几周内是火山灰质反应产生的固定化作用,由于石灰的添加使得黏土矿物中的硅铝氧化物溶解(特别是在黏土颗粒的表面)反应生成了C-A-S-H和CA凝胶。

4.2. 重金属和粘合剂之间的相互作用

固定化稳定化对重金属污染物主要涉及到了三个重要机理:1) 在粘结材料的水化作用下,对污染物化学固定,这其中也涉及了共价键和库伦力。2) 各种水化产物对污染物的物理吸附,如C-S-H在低于1000C以下是无定型的胶状微孔材料,具有一定的阳离子交换作用和阳离子的吸附作用。3) 物理封装污染物。在实际工程中,S/S可以使用在原位修复和异位修复。

表8中是对不同粘结剂对S/S重金属的文献总结,可以得出以下结论:

1) 在S/S过程中,底泥中孔隙液的PH对重金属的溶解性产生了最主要的影响,从而影响了对重金属的固定作用 [7] 如图3,图4,PH值过高(12~13)或者PH值过低(6)都会抑制S/S的效率。

2) 在S/S过程中,固定Cu和Hg不仅只有物理封装,还与C-S-H的分布有关,重金属Cd的固定化主要是由于C-S-H的吸附。

3) 对于受到多种重金属污染的底泥,在S/S处理中的固定化机理目前的研究还未能表示清楚,实践中可以通过不同的粘结剂组合处理复杂的污染情况。

5. 底泥处理的决策性管理流程

通过上述对受重金属污染的底泥的处理研究,由于人为因素,环境因素,气候条件等影响,不同地区的底泥有着不同的物理化学性质和不同的污染物,但是底泥作为湖泊海洋常见的固体废弃物,他们都拥有着疏浚量大、富集污染物、可利用性低的特点。现今世界环境问题日益突出,如何使这些废弃物达

Table 7. Advantage and disadvantage of fly ash

表7. 粉煤灰在S/S技术中的优缺点

Figure 3. The solubility of metal hydroxide in different PH values [7]

图3. 金属氢氧化物在不同PH值下的溶解度 [7]

Figure 4. The solubility of metal sulfide in different PH values [7]

图4. 金属硫化物在不同PH值下的溶解度 [7]

Table 8. The S/S of heavy metal by different binders

表8. 不同粘结剂对重金属的固定化/稳定化

到一个减量化、无害化、资源化的目标成为了需要去面对和解决的问题,所以针对底泥的问题,文章做出了一个底泥处理的决策性管理流程如图5。

在对底泥进行处理前,需要对其进行物理化学和污染物(主要是重金属、有机物、无机物)分析。S/S的浸出污染物浓度是随着原始污染物浓度的增大而增大的,对于这类受污染严重的底泥,直接使用S/S并不能有效的控制污染物,而且底泥的含水量很大,底泥需要进行一些预处理,(如脱水,烘干等物理化学方法)。如果仍未能达到S/S处理的标准,那么就要选择其他的处理方法。如果可以使用S/S的方法,就需要对底泥进行资源利用评估,看是否能将S/S后的底泥作为工程材料进行利用(如填土材料、砌体材料等),但是S/S后的材料受到了自身、外在因素的影响如图6,这会降低材料的工程性能,浸出效果,从而影响它的生命周期,导致二次污染,所以对底泥进行一个资源利用评估就显得尤为重要。

在进行实际的工程应用之前,需要对合适的固化剂进行试验,确保它的固定率和稳定性。实际工程中需要确定合适的配比,不同用途下的材料性能,(如渗透性,抗压强度,污染物浸出率等)在满足实验要求下再进行实际工程的应用,并定期进行检测和监测。表9列出了常见的一些检测项目。

Figure 5. Decision management flow chart for sediment disposal

图5. 底泥处理的决策性管理流程图

Figure 6. Factors of affecting the life cycle

图6. 影响固体材料生命周期的因素

总的来说,一旦完成对底泥的S/S处理,并用于实际工程中时,对现场的监测将是一个长期的工作,甚至超过十年都是有必要的。虽然随着时间的推移,S/S材料的浸出率会逐渐增大,有部分污染物有所渗出,但是这并没有影响到自然环境和人类的身体健康。研究结果表明,S/S处理后的土壤能大大提高地下水的质量,同时在实际工程中也要有一定的防渗措施,可以发现S/S将是一个行之有效处理底泥的办法,并且能将其资源化利用。

6. 小结

现今,被污染的底泥和疏浚物的管理是一个需要关注的环境问题。大量的研究都致力于解决这个问题,并采取了多种方法(物理、化学、生物)和应用(异位/原位),文章以资源利用为目标,主要对S/S处理的理论进行了文献回顾和介绍。

对于化学和生物的处理,应该着重于研究底泥和污染物的特性对处理效果的影响,而且要考虑其方法对生态环境的影响。在未来,大规模处理底泥的方法将会得到更好的发展和应用,然而对于疏浚底泥的可持续化管理要有一个新的认识,研究者需要考虑的不仅仅是它对环境的影响,更重要的是如何将它有效的进行资源再利用(如底泥中含有的丰富微量元素和有机营养物质)。底泥的处理成本是一个不得不考虑的问题,它主要取决这几个因素,是否进行预处理,处理技术的成熟性,后期的管理费用。最有效的节约成本的办法就是:建立一项大规模的研究,这将提供许多有价值的信息,并解决对成本控制和污染物积累的担忧问题。