1. 引言

在土壤中,重金属一般不能溶解、不会随水蒸发而消失且不受微生物的分解影响,这些特征注定了重金属在土壤中存在具有长久性和危险性 [1] [2] [3] 。城市表土是城市环境的一个重要组成部分,在长期的生产生活中,人类活动、工业生产以及交通运输等对城市表土造成了巨大的影响,P.L. Friend [4] 、李小平 [5] 、郑睛之 [6] 等通过研究证实了城市的表层土壤受到了严重的重金属污染 [7] 。国内外关于土壤重金属的研究方面,更加侧重于农业用地土壤方面的研究,对与居民健康相关的城市表土重金属污染研究相对较少,且没有统一的标准 [8] 。目前发电厂污染被认为是环境中多种重金属污染的主要来源之一,已成为重金属污染研究的热点 [9] 。发电厂周边土壤重金属污染主要是来自发电需要的能源废弃物中的重金属颗粒,这些重金属颗粒在土壤里累积并对土壤环境安全造成威胁 [10] 。

目前黄石市的生态环境受到了来自自然和人为两个方面的压力,土壤的不合理利用方式,加剧了土壤重金属污染程度,并使污染范围扩大。本文通过对黄石市某发电厂周边地区的表土进行采样研究,以四种重金属元素Cu、Zn、Ni、Cd为研究对象,分析表土中重金属的含量和分布特征,以期了解黄石市某发电厂所排放的废弃物对周边地区生态环境造成的重金属污染情况,填补黄石市在发电厂重金属污染研究方面的空白,为发电厂及各重大污染源周边的土壤重金属污染治理提供一定的参考依据。

2. 研究区域概况与研究方法

2.1. 研究区域概况

黄石市(图1)位于湖北省东南部,与黄冈市、鄂州市、武汉市、咸宁市以及江西省的瑞昌市相邻,国土总面积为4583平方公里,地理位置为114˚31′E~115˚30′E,29˚30′N~30˚15′N。黄石是以矿冶发展起来的城市,这里以山地丘陵为主,总体上西南高东北低,河流众多,水系发达,长江穿过市镜,并且市区主要围绕磁湖建设,是生态宜居城市。发电厂(图2 H3)位于黄石市黄石港区王家里,创建于1945年,截止2003年12月底,总资产为11.16亿元,截止2005年,公司累计发电606.01亿千瓦时,为黄石市的经济发展作出了巨大贡献。

2.2. 研究方法

2.2.1. 样品采集

运用Google earth进行定位,在卫星图上定位到黄石市某发电厂,在此定一个取样点为H3取样点,采用规则网格采样法 [11] ,在发电厂东部、西部、南部,按每400 m的距离进行布点,这样在某发电厂周边大约布置十五个采样点(如图2)。分别给这十五个采样点编号为H1~H15。在实际采样过程中,通过GPS定位到预定采样点附近,利用梅花采样法采取1 kg表土。

2.2.2. 样品处理

将采回的样品在室内进行自然风干,风干后研磨过100目尼龙筛,再将初步处理过的样品放入烘箱中保存。根据《GB-HJ 491-2009》 [12] HNO3-HF-HClO4湿法消解体系消解,将0.5 g土壤样品倒入消解罐中,按照实验步骤加入HCl,将放有土壤样品的消解罐,放在电热板上低温加热,等待消解罐中物质约剩2~3 mL时,取下消解罐放置冷却,再依次加入HNO3、HF和HClO4,将电热板调至150℃对样品加热,直至消解罐里面的物质蒸至黏稠状,取下消解罐冷却放置,再次加入3 mL的HCl溶液,将里面的物质用蒸馏水冲洗至预先处理干净并贴好标签的50 mL的比色管中,加蒸馏水定容至50 mL。将15个处理好的样品比色管放置沉淀。

用M系原子吸收光谱仪测定比色管中的样品,共测得四种重金属元素Cu、Zn、Ni、Cd的含量。

2.2.3. 数据处理

用Suefer 11.0对数据进行统计分析,主要进行重金属含量的区域空间分布分析。

3. 表土重金属含量特征

3.1. 各重金属含量现状

表1表明研究区域内表土重金属元素中Zn的含量最高,变异系数为0.701;Cd的含量最低,变异系数为0.277。根据数据分析得出,这四种重金属在本研究区域内的离散程度为Zn > Cu > Ni > Cd。

3.2. 各重金属的空间分布特征

利用Surfer 11.0软件对Cu、Zn、Ni、Cd这四种重金属元素进行小区域的空间分布分析,得出各元素的空间分布图,并探讨各这四种重金属元素在本区域的区域空间分布规律。

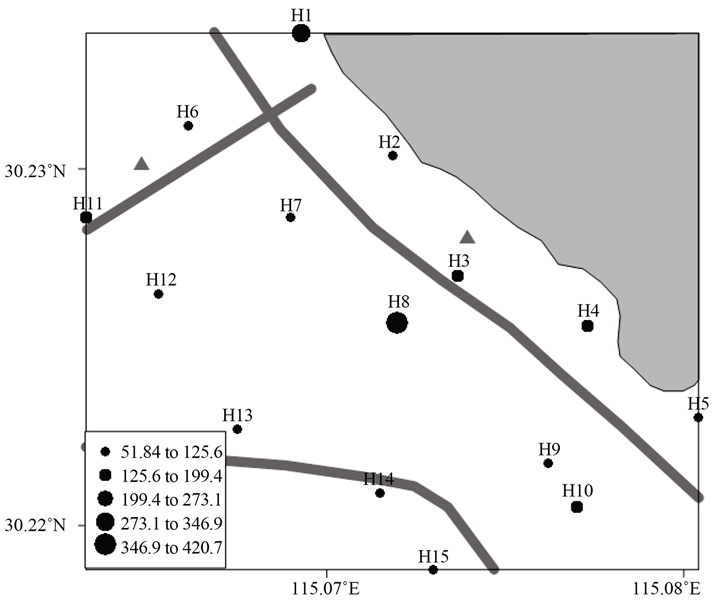

从图3可以看出,H8处Cu的含量最高,在346.9~420.7 mg/kg之间,其次H1样点Cu的含量范围在273.1~346.9 mg/kg,其余各采样点Cu的含量稍低,在区域范围内重金属Cu的含量分布呈现出西南部比东北部低的规律。

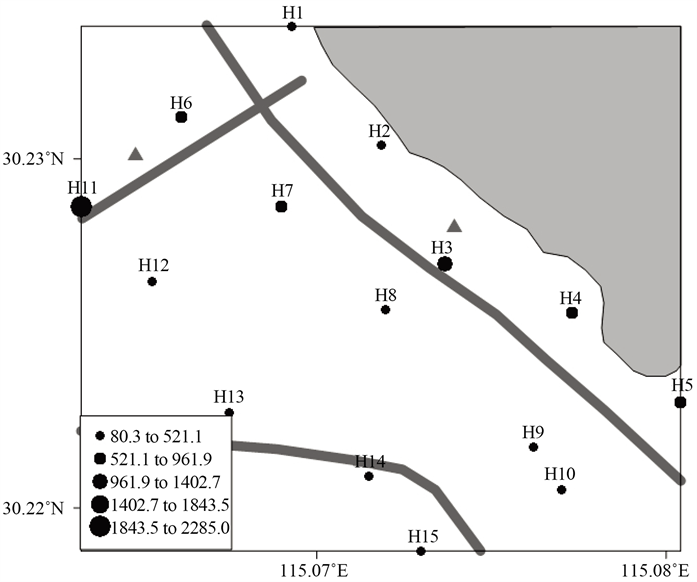

从图4可以看出,H11的Zn含量最高,范围为1843.5~2285.0 mg/kg,其次是H3处,Zn的含量范围为961.9~1402.7 mg/kg,在本研究区域范围内,重金属元素Zn的含量呈现出南部区域比北部区域低的分布规律。

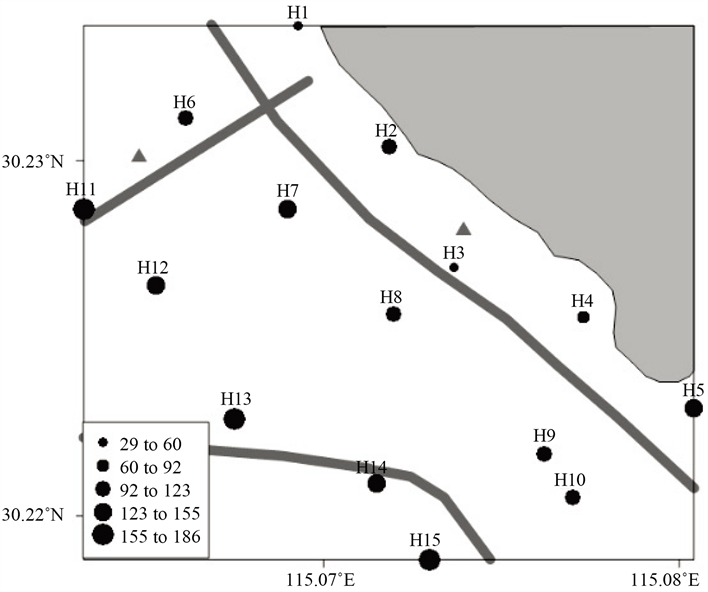

从图5可以看出,H11、H13、H15三处Ni的含量比较高,大约在155~186 mg/kg范围内,H5、H7、H12、H14四个地方Ni的含量在123~155 mg/kg范围内,从图中也可以看出重金属Ni在本区域的分布差异不是很大。

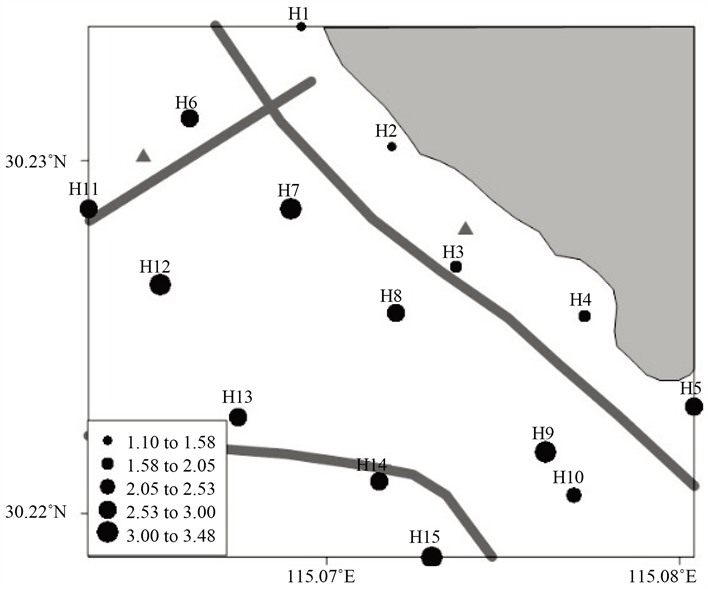

从图6可以得出H7、H9、H12、H15处Cd的含量较高,在3.00~3.48 mg/kg范围内,采样点H1处和H2处重金属元素Cd的含量较低,根据图示,重金属元素Cd的含量在整体上有由陆地向沿江递减的趋势。

Table 1. Characteristics of heavy metals in the periphery of a power plant (mg/kg)

表1. 某发电厂周边各重金属含量特征(单位:mg/kg)

Figure 3. The spatial distribution of Cu (mg/kg)

图3. Cu的空间分布图(mg/kg)

Figure 4. The spatial distribution of Zn (mg/kg)

图4. Zn的空间分布图(mg/kg)

Figure 5. The spatial distribution of Ni (mg/kg)

图5. Ni的空间分布图(mg/kg)

Figure 6. The spatial distribution of Cd (mg/kg)

图6. Cd的空间分布图(mg/kg)

综上所述,Cu和Zn的含量在区域空间上大致是南部比北部低,这与黄石市西南高,东北低的地形特点相符合;Ni的含量在空间上的分异并不大,由此推断Ni元素是黄石市的本土性状,没有受外来因素的影响。

4. 表土重金属污染评价

本文以某发电厂周边作为研究区域,以15个土壤采样点中的重金属元素Zn、Cu、Ni、Cd 的含量作为评价本区土壤环境质量的研究对象,主要是采用了单项污染指数法对本区域的土壤重金属污染现状进一步了解,从而对本区域的土壤环境监测进行评价。此处选用中国土壤背景值作为评价标准,对比说明该区土壤重金属的环境状况。

单项污染指数法:

(1)

式3-1中:

:土壤中污染物i的单项污染指数;

:土壤中污染物i的实测浓度(mg/kg);

:为污染物i的评价标准或参考值(mg/kg)。

根据环发[2008] 39号,可将土壤污染程度划分为五级(见表2)。

根据表3所给出的中国土壤环境背景值以及公式1所给出的单项污染指数法公式得出表4,对15个采样点的四种重金属污染程度进行评价,得出:15处采样点中受到Cu重度污染的有7个点,受到中度污染的有7个点,受到轻度污染的有1个点,P(Cu)mean = 6.36 > Pi = 5为重度污染;受到Zn元素重度污染的有6处,中度污染的有4处,轻度污染的有4处,轻微污染的有1处,P(Zn)mean = 7.29 > Pi = 5为重度污染;在15处采样点中没有受到Ni元素的污染,P(Ni)mean = 0.51 < Pi = 1为无污染;15处采样点全部受到Cd元素的重度污染,(Cd)mean = 26.1 > Pi = 5为重度污染。综上可知,黄石市某发电厂周边的表层土壤受到了Zn、Cu、Cd这三种重金属的重度污染,而发电厂周边表层土壤没有受到重金属Ni的污染。

Table 2. Single factor evaluation of soil environmental quality assessment classification table

表2. 单因子评价土壤环境质量评价分级表

Table 3. Background values of soil environment in China (mg/kg)

表3. 中国土壤环境背景值(mg/kg)

Table 4. Evaluated results of soil heavy metal pollution in research area

表4. 研究区土壤重金属污染评价结果

5. 结论

5.1. 结论

本文通过研究黄石市某发电厂周边15个表层土壤样品,测得了四种重金属Zn、Cu、Ni、Cd的含量,并分析了这四种重金属的含量特征,通过实证分析得出研究区域表土中Zn、Cu的含量最多,Cd的含量最少。通过空间分布分析,受黄石市西南高东北低的地形因素影响,Cu和Zn的含量在区域空间上大致是南部比北部低,而Cd的含量在整体上有由陆地向沿江递减的趋势;Ni的含量在空间上的分异并不大,由此推断Ni可能是黄石市的本土性状,没有受外来因素的影响。通过单项污染指数评价,并结合《中国土壤环境背景值》得出,研究区域内的表层土壤没有受到重金属Ni的污染,但受到了Zn、Cu、Cd这三种重金属的重度污染,其中Cd的含量远远超过了国家标准。本研究表明黄石市城区的重金属污染比较严重,这与郑国璋等学者所得出的冶金工业生产造成的重金属污染情况非常严峻的结论相一致 [13] 。各相关部门和企业应该采取有效措施来减少污染,对污染源加强监管,对于不可控制的污染也该进行有效的修复;对于个人而言,可以通过做力所能及的事来促建一个生态宜居城市。

5.2. 不足

本研究的实际采样点与理想采样点因为一些客观原因存在一定偏差,有些地方无法到达,就采集了附近地点的土壤。本次研究区域为城区,而城市中的土壤,大部分存在于马路边的绿化带或者居民小区内的花坛里面,在采集表层土壤样品的时候我们很难确定采集的是原始的土壤。在今后的学习研究中,我将努力提高自己的动手能力,在尽量克服客观因素的同时,减小因主观因素造成的误差。

NOTES

*通讯作者。