1. 综述

水体中悬浮物(SS)能作为污染迁移转化的载体,在迁移过程中发生生物化学作用,还能吸附和富集污染物,不断发生沉降、混合稀释、絮凝作用,使水质环境发生变化而导致局部污染 [1] 。进入天然水体的大部分营养污染物会被水中悬浮泥沙吸附并随同泥沙颗粒一起运动或沉积在河湖底部,形成具有一定厚度的营养性污染物沉积物层,成为水体污染的内源。

目前对水库、湖泊、河床沉淀物内磷的形态特征及演变报道较多,但对水体中SS含量与磷的形态及高锰酸盐指数(CODMn)等相关性的研究相对较少。已有研究成果显示,水体中磷和CODMn与SS间关系密切。如王华等 [2] 2005年对滇池及流域环境水中磷与SS的相关性分析研究结果显示,水体中SS含量高低决定了磷的主要存在形式。SS含量高的河道,磷主要以颗粒态磷的形式存在;SS含量低的河道,磷主要存在形式为可溶性总磷,可溶性总磷中一半以上由正磷酸盐组成。总磷(TP)与SS呈显著的正相关性,颗粒态磷、下降率与SS呈极显著的正相关性。牟学军等 [3] 2001年对松花江佳木斯江段地面水中CODMn与SS的相关性探讨研究结果显示,松花江佳木斯江段在丰水期,水中的SS值明显偏高,而CODMn的测定结果也高于正常值。对其二者相关性研究结果显示,二者间存在着正相关,SS值偏高,CODMn值也随着升高。娄保锋等 [4] [5] 对三峡水库干流江段的水样处理方式对水质参数监测值影响结果表明,CODMn、TP和重金属(铜、铅和汞)等水质参数会受到显著影响,总氮(TN)受影响较小。

以上研究水域均不受咸潮影响,而在入海河口及其邻近海域,咸淡水发生强烈混合,伴随着各种物理、化学、生物等作用,悬浮体的物质组成、颗粒大小、形态特征等发生了很大变化,多项研究表明,在河口处大量悬浮体对污染物质有着明显而强烈的吸附作用,也即“清除效应”,不同组分颗粒物的吸附效果不同,从而对环境产生了一定的影响 [6] 。

目前关于长江口水域悬浮物与CODMn和TP等相互关系的研究鲜有文献报道。长江流域水资源保护局在吴淞口下23 km设有长江三峡工程生态与环境监测断面(简称“长江口三峡子系统水质监测”),该断面积累了磷和CODMn等不同前处理方式下的长期监测成果。本文按汛期非汛期、涨落潮和上下层分类,进行TP、CODMn、TN和SS的变化特征分析,并探讨它们之间的相关性。文中列出了该水域SS的相关研究成果,以了解长江河口水体中SS特征。

2. 站点及监测概述

2.1. 监测断面基本情况

长江口三峡子系统水质监测断面位于吴淞口下23 km,在长江口南支南港内,位于南港的北槽和南槽分界附近。该断面实行单月监测,全年共6次。每次按涨落潮(落平和涨平)分别采样。断面设5条垂线,每条垂线设上下2个监测点,位于水面下0.5 m和河底上0.5 m。监测项目包括水深、水温等共计22项常规参数。其中磷、高锰酸盐指数(CODMn)、汞砷铜铅镉共计7项开展了抽滤、沉淀30 min和摇匀3种水样前处理下的水质分析。

2.2. 分析系列及参数选择

选择2012~2016年共计5 a的水质系列。

水质参数选择TP、CODMn、TN和SS共4个指标。其中TP和CODMn共有3种监测成果,SS为摇匀取样后的监测成果,TN为沉淀30 min后取上层样的监测成果。

2.3. 参数测定方法

4个水质参数的测定方法见表1。

3. 研究内容及方法

3.1. 研究内容

1) 2012~2016年水质参数总体特征值分析。分汛期(5~10月),非汛期(11月~次年4月)和全年进行14个项目浓度的变化范围、均值和标准差的统计分析。

2) 相关性分析及显著性检验。分析3种前处理(摇匀、沉淀30 min、抽滤)下的长江口TP和CODMn与SS、TN与SS间可能存在的相关性,并进行显著性检验。

3) 为了解悬浮物特性及其与污染物间的关系,收集近年水体悬浮物及其水质相关研究的成果。

3.2. 研究方法

1) 磷形态定义

将水样摇匀或沉淀30 min后取样,消解后再测定为总磷;将水样经0.45 μm滤膜的滤液消解后测定,为可溶性总磷;将水样经0.45 μm滤膜的滤液直接测定的,为磷酸盐;总磷与可溶性总磷之差,为颗粒态磷。

2) 符号定义

(1)

(2)

(3)

(4)

Table 1. List of water quality monitoring project determination methods

表1. 水质监测项目测定方法一览表

式中:TP混和G混分别为摇匀后取样的总磷和CODMn;TP沉和G沉分别沉淀30 min后取样的总磷和CODMn;TP抽和G抽分别经0.45 μm滤膜抽滤后取样的可溶性总磷和CODMn。

根据以上磷形态定义,P1和P2为颗粒态磷,PXL1~PXL3为磷下降率,GXL1~GXL3为CODMn下降率。

3) 数据统计分析软件

使用Spss 14.0统计软件做水质参数特征值和相关性分析。当显著性P < 0.05说明两变量具有显著相关性,当显著性P < 0.01说明两变量具有极显著相关性,相关性大小取决于相关系数R,当R > 0时,表示两变量正相关,R < 0时,两变量为负相关。相关程度一般划分为四级:|R| > 0.95存在显著性相关;|R| ≥ 0.8高度相关;0.5 ≤ |R| < 0.8中度相关;0.3 ≤ |R| < 0.5低度相关;|R| < 0.3关系极弱,认为不相关;R = 0无线性相关。

4. 结果与讨论

4.1. 特征值分析

按汛期和非汛期,分别对5年系列的水质参数浓度和下降率进行特征值分析,分析结果见表2和表3。

Table 2. Characteristic values of water quality parameters concentration from 2012 to 2016 (unit: mg/L)

表2. 2012~2016年水质参数浓度特征值(单位:mg/L)

Table 3. Characteristic value of water quality parameter reduction rate from 2012 to 2016 (unit: %)

表3. 2012~2016年水质参数下降率特征值(单位:%)

由表2可见,各水质参数浓度存在非汛期大于汛期的规律。由表3可见,抽滤样与摇匀样相比,TP平均下降率达到64.8%,CODMn为40.6%。6个下降率指标标准差在11.5%~17.8%范围内变化。水体中可溶性总磷和颗粒态总磷所占比值见表4。

对于汛期,可溶性总磷占TP沉比为49.2%,颗粒态磷占TP沉比为50.8%,二者相差较小;可溶性总磷占TP混比为30.0%,颗粒态磷占TP混比为70.0%,相差较大。

对于非汛期,可溶性总磷占TP沉比为46.3%,颗粒态磷占TP沉比为53.7%;可溶性总磷占TP混比为29.8%,颗粒态磷占TP混比为70.2%。

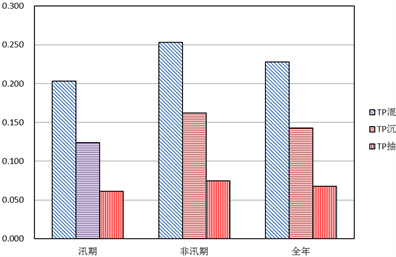

分析结果表明,不同汛期和非汛期的比值差异较小。3种前处理下水质参数浓度不同水期柱状示意图见图1。

4.2. 相关性分析

本研究利用三峡子系统监测断面5 a实测点位资料,分析SS与CODMn、TP和TN间的相关性。样本按总体、汛期非汛期、涨落潮、上下层分别进行相关系数研究。分析样本共计600个,分时段和上下层时的分析样本数为300个。水质参数相关性分析结果见表5和表6。

1) 总体分析结果

5 a共计600个样本的相关性分析结果表明,分析项目中除TP抽和G抽外,均与SS呈极显著正相关,相关系数R在0.121~0.494范围内变化,属于低度相关和关系极弱范围之内。摇匀下水质参数浓度的相关系数明显大于沉淀30 min下水质参数浓度的相关系数,即RTP混 > RTP沉、RP1 > RP2、RPXL1 > RPXL2。这表明SS含量相对高的水样中水质参数浓度与SS相关性更加明显一点。分析结果还表明,抽滤下水质参数浓度与SS不存在相关性。

2) 按时段或分层的分析结果

Table 4. Total phosphorus composition in water (unit: %)

表4. 水体中总磷组成汇总表(单位:%)

注:颗粒态磷所占比值为100——可溶性总磷所占比值。

Figure 1. Schematic diagram of water quality parameter concentration under three pretreatment conditions

图1. 3种前处理下水质参数浓度柱状示意图

Table 5. Summary of correlation analysis results of TP and TN and SS

表5. TP和TN与SS相关性分析成果汇总表

注:**指0.01水平(双侧)上极显著相关,*指0.05水平(双侧)上显著相关。

Table 6. Summary of CODMn and SS correlation analysis results

表6. CODMn与SS相关性分析成果汇总表

注:**指0.01水平(双侧)上显著相关,*指0.05水平(双侧)上显著相关。

① 从水期来看,对于磷参数,除TP抽之外,其它的非汛期与SS呈极显著正相关,R在0.292~0.469范围内变化;而汛期与TP抽有关的项目与SS不存在相关性,其它的则呈极显著正相关或显著性相关。对于CODMn,除G抽之外,汛期和非汛期均与SS呈极显著正相关或显著正相关,R在0.130~0.554范围内变化。对于TN,仅汛期与SS呈极显著正相关,R为0.301。

② 从涨落潮来看,对于磷参数,除TP抽之外,其它的涨潮与SS呈极显著正相关,R在0.205~0.328范围内变化;而落潮除TP抽和PXL2与SS不存在相关性,其它的均呈极显著正相关,R在0.213~0.407范围内变化。对于CODMn,除G抽之外,涨潮和落均与SS呈极显著正相关,R在0.191~0.509范围内变化。对于TN,仅落潮与SS呈极显著正相关,R为0.217。

③ 从上下层来看,对于磷参数,各项目上层与SS不存在相关性,而下层除TP抽之外,其它均与SS呈极显著正相关或显著正相关,R在0.124~0.292范围内变化;对于CODMn,上层9个项目中有4个与SS不存在相关性,其它均为极显著正相关,R在0.294~0.382内变化;下层除G抽外,其它8个项目均与SS呈极显著正相关或显著正相关,R在0.125~0.425范围内变化。对于TN,上层与SS不存在相关,下层与SS呈显著性正相关,R为0.117。

3) 成因分析

① 抽滤之后水样分析结果与SS间不存在相关性,这是由于水样过滤去掉了水体中的SS。

② 上层水样中磷参数与SS间均不存在相关性,分析认为是由于上层SS浓度相对较低,2012~2016年上层SS浓度在5~354 mg/L范围内变化,其中大于100 mg/L仅占23.7 %,而下层为50.3 %。这说明长江河口上层磷参数基本不受SS的影响。

③ TN仅在汛期与SS呈极显著正相关,这可能意味着TN主要来源于流域的面源污染,汛期大量雨水将流域内面源污染冲刷进河流。

4) 小结

各分析时段或测点上,G抽、TP抽与SS基本不存在相关性,其不会随SS的变化而变化。各分析时段或测点上,TP混、G混、TP沉、G沉与SS多数呈极显著正相关或显著正相关,这表明它们会随SS的变化而变化。TN仅在汛期、落潮、下层和总体时段上,与SS呈极显著正相关或显著正相关。上层水样中磷参数、TN、G沉均与SS不存在相关性。总体上水质参数与SS的相关系数存在RTP混 > RTP沉和RG混 > RG沉的规律。

5. 水体悬浮物及其水质相关研究

5.1. 长江口水域悬浮物相关研究

根据已有研究成果,长江口水域悬浮物含量影响因素包括以下几点:

1) 许多实测研究证明,最大沙含量出现在河口最大浑浊带上,向上游和下游方向含量都低于最大浑浊带的,而影响最大浑浊带最重要的因素是水动力作用。风也是影响沙含量高低的重要的动力要素,风引起的波浪掀沙作用会增高水体中的沙含量。

2) 根据前人 [7] 研究结果,潮周期内沙含量的大小是与潮汐状况有关的,潮流流速大时,底部再悬浮作用强烈,沙含量较高。大小潮周期内大潮时沙含量高于小潮的,沙含量具有与潮汐变化相类似的周期。不同季节中口内径流作用占优,沙含量在夏季高而在冬季低,在口外由于冬季叠加了风引起的波浪掀沙作用,冬季的含量高于夏季的。

3) 对于长江口悬沙粒径,邢超锋等人 [8] 开展的长江口航道沉积物特征及泥沙来源研究结果显示,长江口北槽底层悬沙中值粒径变化范围为5~25 μm,且组分主要以粉砂为主。而据刘红研究,河口上段悬沙中值粒径为8~12 μm,拦门沙海域为12~24 μm,拦门沙口外区域为6~12 μm。而7.8~26.3 μm组分对应的是粉砂组分,结合上下游悬沙粒度、组分特性,发现两者有直接联系,可见7.8~26.3 μm组分正代表了流域来沙和海域来沙的沉积环境。

5.2. 长江上游悬浮物与水质关系研究

张筑元等学者 [9] 于2006年对长江寸滩断面水样,就不同自然沉降时间时SS对测定结果的影响进行研究。研究结果见表7。由表可见,水样自然沉降30 min后,SS含量几乎降低了二分之一;自然沉降时间在6 h内,随着自然沉降时间的延长,SS含量迅速降低;6 h后,随着自然沉降时间的延长,SS含量缓慢降低;对于TN、TP、化学需氧量(COD)和CODMn,其测定结果随自然沉降时间的延长和SS含量的降低而降低。

根据0、30 min和抽滤下的水质浓度计算下降率,PXL1、PXL2和PXL3分别为89.2%、80.8%和43.7%,GXL1、GXL2和GXL3分别为89.5%、83.7%和35.7%,以上结果均在本研究监测断面的下降率变化范围内。

6. 结论

1) 2012~2016年间G混、G沉和G抽均值分别为3.8 mg/L、2.7 mg/L和2.1 mg/L,TP混、TP沉和TP抽分别为

Table 7. Summary of sedimentation time and parameter concentration at Cuntan section (unit: mg/L)

表7. 长江寸滩断面水样沉淀时间与参数浓度汇总表(单位:mg/L)

注:抽滤为经0.45 μm滤膜过滤。

0.228 mg/L、0.143 mg/L和0.068 mg/L,SS和TN分别为115.9 mg/L和2.61 mg/L,各参数浓度总体上为非汛期大于汛期。

2) 抽滤样与摇匀样相比,下降率为最大。其中TP下降率平均达到64.8%,CODMn为40.6%。6个下降率指标标准差在11.5%~17.8%范围内变化。

3) 全年可溶性总磷占TP沉比为47.6%,而颗粒态磷为52.4%;可溶性总磷占TP混比为29.8%,而颗粒态磷为70.2%;汛期和非汛期前者比值相差在3%左右,后者相差仅为0.4%。

4) 各分析时段或测点的G抽和TP抽与SS基本不存在相关性,而TP混、G混、TP沉、G沉与SS多数呈极显著正相关或显著正相关,R在0.12~0.47范围内变化,表现为低度相关或关系极弱。

5) TN仅在汛期和落潮与SS呈极显著正相关,R分别为0.301和0.217;而上层TN与SS不存在相关性,下层则为显著正相关;总体上,TN与SS存在极显著性正相关,R为0.121。

6) 总体上水质参数与SS的相关系数存在RTP混 > RTP沉和RG混 > RG沉的规律。