摘要: “银丝浪潮”给中国的经济社会可持续发展带来巨大的压力与挑战,养老服务需求数量快速增长,需求类型日趋多元化,我国逐渐形成社区居家养老、智慧养老、医养结合养老三种养老模式。“三社联动”通过集合社会多方力量,协同促进基层社会治理与服务创新,是实现基层治理可持续发展的重要路径。然而,在“三社联动”社区居家养老服务供给中,出现社区居委会过度“行政化渗透”、社会组织与社工对社区居委会资源的过度依赖而丧失专业话语权与独立地位、社区居委会“逆向替代”社会组织与社工等困境。因此,本文聚焦于北京市、重庆市、哈尔滨市三地的“三社联动”社区居家养老服务具体实践及其共性研究,尝试在社区居家养老服务供给中推动“三社联动”机制的构建与完善,社区居委会优化养老平台建设,社会组织拓展养老资源,社工提供专业化、个性化的老年服务,明确三者职责边界,共同发力,联动行动协同合作供给社区居家养老服务。

Abstract:

The “Wave of aging” has brought great pressure and challenge to the sustainable development of China’s economy and society. The demand for elderly care services is growing rapidly and the demand types are becoming increasingly diversified. China has gradually formed three pension modes, namely community home pension, smart pension, and a combination of medical and nursing care. “Linkage of the Three Social Communities” is an important way to realize the sustainable development of grassroots governance by integrating various social forces and promoting grass-roots social governance and service innovation. However, in the “linkage of the Three Social Communities” community home-based elderly care service supply, there are some dilemmas, such as excessive “administrative infiltration” of community neighborhood committees, excessive depend-ence of social organizations and social workers on neighborhood committee resources, and loss of professional voice and independent status, and “reverse substitution” of social organizations and social workers by neighborhood committees. Therefore, this paper focuses on the concrete practice and comparison of the “Linkage of the Three Social Communities” community home-based care service in Beijing, Chongqing, and Harbin, and tries to promote the construction and improvement of the “Linkage of the Three Social Communities” mechanism in the supply of home-based care service in the community. The neighborhood committees optimize the construction of the pension platform, social organizations expand the pension resources, and social workers provide professional and personalized services for the elderly. Define the responsibility boundaries of the three, make joint efforts, and take coordinated actions to provide community home care services.

1. 问题提出

2021年我国国民经济和社会发展统计数据显示 [1],2021年尾,60周岁以上(包含60周岁)人口数额达到2.64亿,占比18.70%,65周岁以上(含65周岁)人口数额逼近1.9亿,占比达到13.50%。而在2025年前后,老龄人口总数将超过3亿人,我国即将进入中度老龄化社会 [2]。与德日英等西方发达国家的深度老龄化问题相比,我国的老龄人口增长速度超出合理区间,且与经济发展失衡 [3]。面对严峻的人口老龄化问题,以家庭为单一主体的传统养老模式效能日益孱弱,凝集多个社会主体协同供给养老服务成为新的关注焦点,出现了“以居家养老为基础、以社区服务为依托、以机构养老为补充”的“三位一体”养老服务模式 [4],形成“政府主导、规划引领、社会化投入、市场化运作”的多元主体参与养老服务供给特色。社区居家养老作为在社区场域,多供给主体协同进场、医疗卫生资源与老年服务资源和聚,满足社区老年人需求的服务方式 [4],关乎我国社会化养老服务体系建设的成败。我国多地社区积极探索“多元共建”社区居家养老服务的“三社联动”供给新模式,试图破解基层社区养老服务困境。

“三社联动”是指政府在多主体关系网络中发挥指导作用,基层社区场域供给合作平台、社会组织担任服务供给主要承载体、专业社会工作者作为人才保障的运作机制,是一种能够较好适应新时代社会发展需求的新型社区服务性供给治理模式。在该模式下,供给优质服务以满足居民的多元需求是核心目标与价值导向,政府发包购买相应服务是运转动力,引入各类型社会组织以持续拓展外部资源和吸引其他社会力量参与服务供给,社会工作者通过实践行动提供多元、专业、精准的服务,在场域内部化解矛盾,是一种能够在社区内部增强社会资本的新型社会治理模式、社会服务供给方式和全新社会动员机制 [5]。以“三社联动”机制为核心的社区居家养老服务供给模式以社区养老服务平台为依托,社会组织为资源筹集配给链条和专业社工上门供给养老服务为支撑,既能有效整合养老为老资源,减轻家庭与社区养老的负担,又能够提供精准性强、智慧程度高、规模大的优质养老服务,且在普遍适用性、持续创新能力、可复制性等方面具有良好的表现。因此,本文基于北京市、重庆市、哈尔滨市的“三社联动”社区居家养老服务供给模式的实践对比,探索社区居委会、社会组织、社工三大主体在社区居家养老服务供给过程中的职责分工、合作关系、组织结构、服务模式等联动机制,试图构建起社区、社会组织、社工三大主体协同合作共同供给养老服务的多元化社区居家养老服务供给机制。

2. 文献回顾

通过梳理已有文献发现,中西方在社区养老服务的定义与实践上存在一定差异。关于社区居家养老服务的定义,西方国家将社区养老服务称为“社区照顾” [6]。1989年英国政府针对老年人口持续增加的国情订立《社区照顾白皮书》,指出“社区照顾是指在社区中供给合理的组织干预和服务支持,增强老人的自主性,为家中有老人需要照顾的家庭成员提供短暂托管、喘息服务和日间照料,通过组建专业性老年人服务组织增加受照顾群体数量,直至提供居家护理照料 [7] ”,英国社区老人照顾也由此从“在社区内照顾”逐渐过渡到“由社区照顾” [8]。在具体实践上,美国政府鼓励多层级的社区居家养老服务以满足多元养老需求,设立多类型社区养老服务资助项目,并通过完善社保体系和医疗保障体系给予支持。同时,美国鼓励非政府机构参与社区居家养老服务 [9]。日本则以家庭养老服务为主导,机构养老为辅助,提供多重养老服务选择;配备专业的“家访护理员”。政府层面设立居家养老支援中心,在有需要的情况下派出专业人员为居家老人提供综合服务 [10]。可见,世界各国都非常重视动员社会力量参与社区养老服务,注重多元主体(政府、市场、社会及家庭)职责之间的协调与分担 [10],政府不再是社区养老服务供给的唯一主体,多元力量参与社区养老供给已成为发展趋势。

国内学者普遍认为社区居家养老将家庭作为基础单元,以社区、社会组织等社会性组织为依托平台,通过各类资源的整合供给为社区居家老人提供生理、心理等多方面的服务 [11] [12]。在具体实践上,我国的社区居家养老模式按主要参与力量可划分为三种:以政府为主体的养老服务综合管理的上海模式,此种模式主要借鉴西方国家社区照顾的经验 [13];志愿者力量为主的武汉百步亭模式 [14]、市场企业力量参与的昆明模式 [15]。另有学者认为,我国社区居家养老模式可概括为“时间银行”模式 [16]、医养结合模式 [17]、“互联网 + 养老”模式 [18]、互助养老模式 [19]。激增的老年人口使得我国的养老服务产业市场规模庞大,但由于居家养老服务起步较晚,“十四五”初期的养老服务模式仍面临诸多问题 [20],存在着顶层制度设计不完善、供给资源浪费与资源匮乏并存、养老服务内容单一、供需错位、专业人才匮乏、责任分担体系不明确、对老年人精神慰藉与精神关怀的忽视等问题 [21] [22]。对此,学者从供给主体、运行机制、供给保障等方面提出对策,如通过供给侧改革,构建权责明确、分工协作的养老服务新发展格局 [23];选择恰当的工作组织,链接起深度合作纽带和建构激励约束机制改进社区居家养老服务供给机制 [24];在政府的统一组织下,构建个人、家庭和社会协调联动模式 [25];充分发挥互联网优势,借用大数据、云计算等数字工具,依托政府、市场、社会等多方的力量,建立健全“三社联动”下的“智慧养老服务” [26]。综合当前学界的研究成果与治理实践,我国社区居家养老模式发展中,政府已不再是单一的供给主体,而应充分调动社会组织、专业社工、市场企业、志愿者等主体资源与力量。

总体而言,国内关于社区居家养老服务及其体制机制研究的文献丰富,既有文献已经认识到了构建居家养老服务供给的多主体共担的必要性和重要性 [27],也对“三社联动”的概念界定、模式选择、理论基础、现实运作问题、实践经验等方面进行了深入研究。但既有文献对“三社联动”参与社区居家养老服务供给的功能定位并不明晰,对多元主体——社区、社会组织和社工之间关系的界限认识模糊,已有的论述多是笼统地描述和对实践经验的表象总结,没有构建一个明晰、可供实践参考的成熟路径。因此,本文基于多地“三社联动”的社区居家养老服务供给实践对比,辨析多元主体之间的功能冲突之所在,进一步理顺各个主体之间的关系,精确区分各主体之间的服务权限和职责范围,构建“三社联动”的社区居家养老服务供给机制,以实现社区养老服务的可持续发展。

3. “三社联动”社区居家养老服务的实践对比

3.1. 北京市的“三社联动”社区居家养老

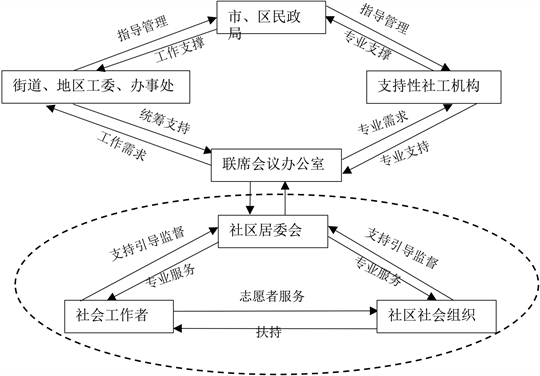

北京市的“三社联动”社区居家养老服务侧重政府的整体指挥调度,构建起“政府统一指导、专业服务供给、项目建设运作、主体协同联动”的养老服务供给体系。在层级政府部门的统筹下,以居民养老需求为价值导向,构建常态化运行的多主体参与的联席会议平台,通过项目招标的方式吸引社会主体进场,同时进一步增强居委会的监督协作职能,协调整合政府、社区、社会组织、社工资源,盘活社会组织存量,依据养老服务需求就地转型升级,提升社会组织增量,培育高素质社工队伍,推动政府购买社会组织服务、出台激励性政策,建立联动制度 [28] (如图1)。在此项制度安排中,市区级民政部门占据主导地位,指导和管理街道办、社会组织及社工机构,负责所辖区域内政府购买养老服务项目的前期筹划、监督约束和管理指导,下辖联席会议办公室,统筹各方资源,负责具体项目实施的规定、组织、监督。居委会支持、引导与监督社会组织与社工;社会组织提供社区居家养老服务;社工机构负责项目计划的具体执行与实际开展,推动养老服务项目的落地,发挥专业功能助推社区养老服务项目可持续发展。依据该制度,北京市加强养老服务供给的顶层政策设计及中长期规划建设,北京市的“十四五”规划中明确指出进一步加强社区居家养老服务的政策规范和支持力度,在社会组织引入、养老照料中心建设、专业社工培训方面持续发力。

Figure 1. The operation map of “Linkage of the Three Social Communities” community home care for the aged in Beijing

图1. 北京市“三社联动”社区居家养老运作图

3.2. 重庆市的“三社联动”社区居家养老

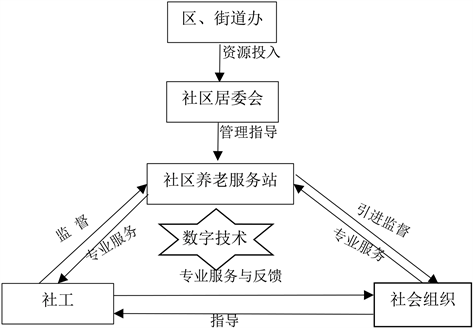

2013年前后,重庆市多个区级单位成立社区养老服务站,通过“政府发包 + 社会工作服务中心承接”方式孵化和培育了功能多样化、特色鲜明的社会工作服务中心来提供专业养老服务。街道资源投入社区,以公开招标的方式引入专业的养老服务供给型社会组织,协调社区居委会在社区场域内划出场地作为社区养老服务站,并要求社区居委会根据实际情况确定单个社区要配齐适量的专职社区工作人员,专业社工,为老服务员和志愿服务者队伍。构建智慧化居家养老服务联动平台,依托大数据、云计算等数字技术高效集成老年群体信息数据库和个人信息电子档案,大大提高老年人口数据收集效率和实现点对点的精准化养老服务。居委会协调统筹资源,社会组织专业化管理社工,社会工作者依据客观需求定制具体服务内容,提供专业化养老服务(如图2)。

Figure 2. The operation map of “Linkage of the Three Social Communities” community living at home for the aged in Chongqing

图2. 重庆市“三社联动”社区居家养老运作图

3.3. 哈尔滨市的“三社联动”社区居家养老

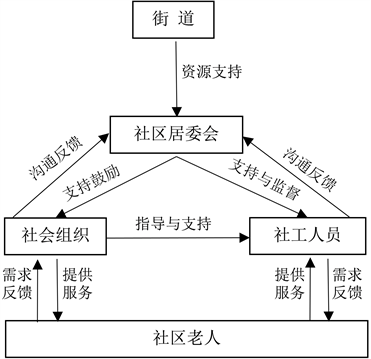

2016年哈尔滨市民政系统印发了《全市开展“三社联动”试点工作实施方案》,在全市选取43个社区作为试点启动社区居家养老“三社联动”工作。各区县推出关乎老人心理和身体健康的政府购买服务项目,孵化若干个专业社工服务机构进驻市区试点单位,社区则采用公益创投方式为引入的社会组织提供场地、人员等的资源帮助,支持并监督社会组织供给社区居家养老服务(如图3)。社会组织通过前期组织社工入户开展调研,科学分析评估社区老年人的养老需求,依据老年人的实际需求制定专业化、精准化的养老方案。此外,社区也积极动员并发挥居家老人的自主性,以热心老人或老年党员为纽带,带动老年人之间的互帮互助,由社工辅助,老年人组织相应的文化娱乐活动,从而进一步从生活照护、健康体检、康复护理和精神慰藉等方面供给符合老年人需求的养老服务。

3.4. 三地“三社联动”社区居家养老服务实践共同点

综合我国多地“三社联动”社区居家养老实践,现有的社区居家养老服务主要是自上而下的推进,社区居委会、社会组织、专业社工人员是养老服务供给主体。区民政局或街道政府提供养老服务资金,社会组织与专业社工人员以政府、街道购买服务的方式进驻社区,养老服务场地设在社区,社区居委会人员支持并监督社会组织与社工人员工作(如表1)。“三社联动”的居家养老服务供给实现了专业化、精准化、多层次、智慧化的养老服务供给,充分发挥了“体制外”力量——社会组织、社工人员、志愿者、社区老人、社会资本等多方主体资源与力量,形成政府与社会合力的联动供给模式。

Figure 3. The operation map of “Linkage of the Three Social Communities” community living at home for the aged in Harbin

图3. 哈尔滨市“三社联动”社区居家养老运作图

Table 1. Common points in the practice of “Linkage of the Three Social Communities” community home care service for the aged in three places

表1. 三地“三社联动”社区居家养老服务实践共同点

4. “三社联动”参与社区居家养老服务行动困境

在“三社联动”社区居家养老服务供给机制中,三主体间的关系网络并不牢固,社区居家养老服务供给机制仍面临众多现实困境。

4.1. 居委会行政化:排斥社会组织与社工机构

国家行政力量通过组织渗透、程序渗透、理念渗透与服务渗透的方式“领导”社区居委会,行政力量主导社会发展,呈现出“行政吸纳社会”的逻辑 [29]。社区居委会承接了街道政府下派的各种行政事务,成为任务与工作的实际执行者。层级压力传导使得社区居委会疲于应付上级政府,无暇对接社会组织与社工机构的养老服务。同时,由于社会组织和社工机构有着与居委会相似的功能,这种“角色威胁”使得社区对社会组织、社工机构持消极或排斥态度。缺乏社区居委会的“官方”支持,社会组织与社工人员开展养老服务既缺乏资源支撑又缺少“政策”支持,社区居民因社区居委会作为“官方”的消极态度而不信任社会组织、社工人员,使得社会组织与社工人员在开展社区养老服务过程中出现“水土不服”问题,难以适应社区环境,融入社区当中。

4.2. 社会组织“软骨化”:对政府的资源依赖

在加强服务型政府建设的过程中,项目制购买社会服务逐渐成为基层政府治理的重要手段, [30] 社会组织力量的自身造血功能较为薄弱。在社区居家养老中,社会组织过度依赖政府的资源与政策供给,行政力量与科层制逻辑的逐步渗透进一步压缩了社区组织的自主性与灵活性。在社区居家养老服务供给中,基层政府会根据自身的偏好设立相应的标准和准入门槛来筛选承包主体,社会组织要想中标就需要迎合政策偏好进行相关服务的调整,其管理与决策听从政府“指示”,社会组织逐渐成为“体制内力量”,造成了“非专业的”行政人员指挥“专业的”社会组织的困境,在一定程度上使得社会组织消极参与社区居家养老服务供给。

4.3. 社会工作者边缘化:难以嵌入的困境

社会工作者嵌入社区居家养老服务的路径分为制度、项目和服务三种类型:1) 制度嵌入:由于社会工作在我国的发展历程较短,故主要是将自身嵌入到层级管理体制、社会保障制度、社会福利制度中来履行自身职能 [31];2) 项目嵌入:社会组织招募专业社工加入由政府发起的养老服务项目,以团队的形式具体执行项目,同时接受来自发包方、社会组织和社区的监督与约束 [32];3) 服务嵌入:专业社会工作者同行政性社会工作者一道提供老年服务,甚至失去独立性而被吸纳进社区行政范畴 [33]。三种嵌入模式大同小异,社会工作者都面临来自体制机制和组织的压力,难以真正发挥自身的专业性和自主性,无法精准对接社区老年人的需求,其在社区的身份认同与角色融入面临着困难。

4.4. 逆向替代:居委会“回购”养老服务

由社会组织、社工服务中心等社会力量承接的来自政府发包的社区养老公共服务项目不仅能够为社区老年群体供给精准化、科学化、高品质的养老服务,而且社会组织、社工还能“替代”社区居委会履行部分职能。但在社区居家养老实践中,多数居民并不清楚社会组织、社工是政府出资购买的服务,甚至在多数时候社会组织与社工并不需要以“社区居委会”的名义出场提供养老服务,于是便形成了一种奇特的局面:如果社会组织与社工服务好,社区居民便将此归功于社会组织、社工不同于社区居委会的工作态度与行为方式;而如果社会组织、社工服务不尽人意的时候,社区居民又将责任归咎于社区居委会监管不力 [34]。针对此问题,社区居委会出于理性决策,重新挖掘自身潜力回购社区居家养老服务,居委会成员通过养老服务专业技能与知识培训,参与到社区养老志愿活动,“逆向替代”社会组织与社工的专业养老服务,逐渐将社会组织与社工排除在社区居家养老服务体系之外。

5. “三方联动”社区居家养老服务供给机制构建:搭建平台、开拓资源、专业服务

根据我国多地“三方联动”的社区居家养老服务供给实践,社区居家养老服务供给需要联合社区居委会、社会组织、社会工作者三方力量“共同在场”,通过明确社区居家养老服务过程中各个主体的责任与职责,划分职责边界,各尽其职,各履其责,协同服务(如图4)。

Figure 4. The supply mechanism of community home-based endowment service of “Linkage of the Three Social Communities”

图4. “三社联动”社区居家养老服务供给机制

5.1. 社区居委会:搭建服务平台

社区居委会作为国家权力在社区场域内活动的代表 [35],在组织结构、权责归属、运行机制等方面依照惯例同上级部门构成“蜂窝煤眼上下要对齐”的机械对应关系 [36],故,社区居委会具有强烈的行政性质,拥有配置与分配上级政府下拨到社区养老资源的权力,这就使得社区居委会具有较强的养老资源整合能力。其次,社区居委会作为承接社区养老服务职能的公共性组织,其养老资源的配置必须面向社区老年居民。再次,社区居委会在物理空间位置上靠近社区居民居住地,其地理空间上的“近距离”优势大大方便了为社区居家老人提供及时的助老养老服务。基于此,社区居委会应积极承担起搭建“三社联动”社区居家养老服务平台的责任,充分发挥自身资源整合与权力配给的优势,在社区居委会办公地建立起带动各方力量参与的社区居家养老服务站。例如北京市的联席会议办公室、重庆市的社区养老服务站以及哈尔滨市特立的社区服务办公场所,统筹上级政府与社会组织、社工力量,发挥协调各方的作用。

社区居家养老服务站承担的责任主要有:第一,统筹上级政府、社会公益基金、企业捐赠等各方资源,根据社会组织与社工针对社区老年人的服务需求调查所列出的“养老服务需求清单”,聘请外部专家制定养老资源分配表,按社区老年人的实际需求有针对性有计划地提供服务,避免养老资源浪费、供求不匹配不对称的问题。且对于社区养老资源实行财务公开化透明化,接受各方监督。第二,对社会组织、社工人员提供的养老服务进行过程监督与结果评价,调查社区老年人的服务满意度与意见,及时反馈给社会组织与社工,并督促其改正。第三,协调各方利益冲突与矛盾纠纷。如:老年人与社工之间的冲突,社会组织与社工之间的冲突等,由社区居委会工作人员进行沟通协调。第四,建立智能化的社区养老服务信息共享平台,社区养老服务信息共享,实现养老服务信息公开化、透明化。第五,监督与评价社会组织、社工人员的服务绩效,确保养老服务真正到位。

5.2. 社会组织:开拓服务资源

社会组织相较于社区居委会,在专业化老年服务知识与技能等的文化资源、从事老年服务行业的专业工作团队等人力资源和物资筹措渠道等方面有着显著的优势。社会组织因其非营利的服务性质,比起社区居委会的“半官方”性质更具有亲和力,更易受到社区居民的接纳与认可。社会组织要充分利用现有优势,积极开拓资源。第一,积极推动自身的智能化建设水平,形成“互联网 + 养老服务”模式,通过与社区合作,构建起社区老年人基本信息数据库和老年人独立健康电子档案,依托智能化养老服务平台全面把握社区老人的需求,进而提供针对性、专业性和人性化养老服务。第二,广泛联系社会公益组织与企业,寻求资源支持。通过战略合作、公益宣传等方式寻求开展活动的资源赞助,为社区养老服务的长久发展开拓更多社会与市场资源。第三,培养从事老年服务的专业社会工作团队,培训专业从事老年服务的社会工作者,提升服务者的专业水平与能力。第四,协调与社会居委会的关系,充分利用社区居委会提供的服务资源,指导社会工作者提供个性化、优质服务,接受社区居委会的服务监督。

5.3. 社会工作者:提供专业服务

社会工作者作为具有专业社工背景的一线社区服务者,通过运用实地观察法、小组工作法和个案工分析法等科学的方法,深入了解服务对象的实际需求,并且能够在实际的工作中实时跟进,发现更多的容易被社区忽视的服务需求,依托社区、社会组织的资源对细化服务项目进行动态调整,从而构建起更为科学完善的养老服务供给网络。总体来看,不同年龄段的老年人对养老服务有一定的共性需求,但是也存在一定的不同,80周岁(含80周岁)以上高龄老人对日常基本生活照料、医疗诊治、体检康复和紧急救护等社区养老服务需求较大,60至69周岁老人对于文体娱乐、休闲服务需求较大,70至79周岁老人对健康护理的需求较大。对于社区居家养老服务中存在的此类现实问题,社会工作者要明晰自身的角色定位,作为供给者,在了解服务对象需求的基础上,发挥专业精神,为老年人提供物质及心理照护;作为支持者,应当打破老年人群体与社会之间的藩篱,通过组织娱乐活动、茶话会、举办兴趣社团等形式增强老年人与社会的沟通交流;作为维护者,通过专业化、人性化的方式方法向老年人普及法律知识,维护老年人群体切身利益。社会工作者作为“三社联动”中的重要一环,通过持续提升自身的服务意识和专业能力,更好地构建从社区居家老年人需求出发的“自下而上”的养老服务供给模式,完善养老服务项目体系,增加对老年人精神慰藉与精神关怀服务 [37]。

6. 结论与反思

本文通过对北京市朝阳区、重庆市、哈尔滨市三地“三社联动”社区居家养老服务模式介绍与比较,发现“三社联动”社区居家养老服务供给过程中还存在着社区居委会过度行政化、社会组织资源匮乏、社工边缘化、社区居委会“逆向替代”等问题。基于问题,尝试构建了能够促进社区居家养老服务供给高质量发展的“三社联动”机制,社区居委会搭建社区养老服务平台、社会组织积极拓展社会资源、社工在明确自身角色属性的基础上提供专业化、精准化和高水平的社区居家养老服务,三者分别利用并发挥各自的优势力量与资源,协同合作,实现社区居家养老服务供给机制的可持续发展。然而,在“三社联动”的社区居家养老服务供给机制运作中,政府的行政力量依然发挥着主导作用,社会组织与社工力量仍旧处于依赖、被动或弱势地位,话语权衰微。如何保证三者之间彼此协调,平等合作?如何避免社区居委会行政化渗透社会组织、社工?如何确保社会组织与社工两者的独立性与自主性?仍是有待深入研究的问题。

参考文献