1. 引言

土地利用/覆被变化(Land-Use and Land-Cover Change, LUCC)及其对生态环境效应的影响是全球环境变化和可持续发展研究的核心内容 [1] [2] [3] 。土地利用/覆被转换过程、模式以及其驱动因子的研究得到了全球专家学者的关注和研究 [4] 。分析研究LUCC过程及驱动机制等问题,是完善土地管理体制、推进多元化生态治理、促进区域可持续发展的重要科学基础 [5] [6] 。高强度的土地利用变化具有多重影响,包括减少生物多样性 [7] 、威胁粮食安全 [8] 、引起土地退化 [9] 、影响生态系统的结构和功能等 [5] ,是引发生土地退化(包括草地退化)的主要因素之一。草地退化是蒙古高原LUCC变化的主要过程之一,也是该区域主要环境问题 [10] ,对于草地退化过程、格局、机制的分析刻画是防止草地退化和促进草地恢复的关键。当前研究对于草地退化的概念、机制的研究有了足够的理论指导 [11] 。例如,生物多样性和生态系统服务政府间科学-政策平台(IPBES)对于土地退化和草地退化的定义 [11] 指出:在土地覆被完全或者未完全发生改变的情况下均可以引起退化。因此,本文在分析2000~2020年土地利用变化过程基础上,对研究区草地退化与恢复过程和格局进行刻画,厘清研究区基于土地转变过程的草地退化与恢复的时空过程,为研究区草地保护进程提供科学支持。

自从“西部大开发战略”和国家层面的大规模生态政策实施以来,鄂尔多斯取得了经济繁荣和生态保护突出的双重成就,是内蒙古地区经济开发与生态保护均受到高度重视的典型的生态环境脆弱区。因此,选取典型的脆弱区,探讨土地利用/覆盖变化及其相关政策问题,对于未来调整产业结构,促进研究区经济发展和生态保护双赢具有重要实践意义。

基于此,本文选取内蒙古鄂尔多斯为研究区,详细刻画研究区2000年以来土地利用变化和草地退化/恢复过程,提取研究区重要土地管理策略和关键驱动因素以及土地利用变化过程之间的关系链,为区域可持续发展提供科学支持。具体而言,本研究的研究目标包括:(1) 分析基于CLCD分析鄂尔多斯地区2000、2010、2020年土地利用变化的时空变化特征。(2) 提炼基于土地利用覆被变化详细刻画该地区草地退化/恢复的时空演化格局。(3) 在归纳总结研究区关键土地管理政策的基础上,阐释研究区以土地管理策略为基础的LUCC变化;为促进鄂尔多斯市以生态保护、绿色发展的目标提供决策支持。

2. 数据与方法

2.1. 研究区概况

鄂尔多斯位于内蒙古自治区西南部,地处鄂尔多斯高原腹地,介于北纬37˚35′24″~40˚51′40″,东经106˚42′40″~111˚27′20″之间,东西长约400 km,南北宽约340 km,总面积8.7万km2。研究区西、北、东三面被黄河环绕,境内湖泊、草原、沙漠、丘陵、高山等地质景观齐全。鄂尔多斯地区有两大沙漠,位于北部的库布齐沙漠和横跨内蒙古鄂尔多斯和陕西榆林的毛乌素沙地,大部分位于鄂尔多斯境内(图1)。研究区属于半干旱大陆性气候,年平均气温在5.3℃~8.7℃之间,极端最高气温可达37.4℃~38℃ [12] 。南部地区比中北部气温更高。此外,研究区东部年平均降水量为300至400毫米,而西部为200至300毫米,降水主要集中在7月和9月。鄂尔多斯市独特的地理位置与地形条件构成了我国北部生态屏障的重要组成部分。

2.2. 数据来源

本文采用的CLCD LUCC数据集是基于Google Earth Engine平台的多传感器观测数据,该数据由武汉大学杨杰等人利用随机森林分类器处理得到,空间分辨率为30米,包含1985 + 1990~2020中国逐年土地覆盖信息,总体准确率达80% [13] 。为分析鄂尔多斯2000年以来草地退化和恢复状况,本研究基于CLCD LUCC数据集2000~2020研究时段,详细刻画研究区LUCC和草地退化回复时空规律。

鄂尔多斯地区CLCD LUCC土地利用数据共有8个一级类,包括农田、森林、草地、裸地、湿地、水体、冰雪、不透水面。根据研究区景观特征,本研究将CLCD LUCC数据按照一级地类重新分类如下:农田、森林、草地、裸地、水域和不透水面(见表1)。社会经济指标数据来自2000~2020年鄂尔多斯地区统计年鉴(http://www.zgtjcbs.com),部分数据来自如内蒙古统计年鉴(http://tj.nmg.gov.cn/)。

Table 1. Land-use classification

表1. CLCD LUCC土地利用分类

2.3. 研究方法

2.3.1. 土地利用覆被面积净变化和变化速率

土地利用覆被净变化是对期末土地利用覆被各类型面积与初期面积的差值进行处理、是土地利用类型数量的绝对变化 [9] 。

土地利用转移矩阵是马尔科夫模型在土地利用变化方面的应用。马尔科夫模型不仅可以定量地表明不同土地利用类型之间的转化情况,还可以揭示不同土地利用类型间的转移速率 [14] 。

2.3.2. 草地退化与恢复评估

草地退化直观特征植被的覆盖度与生产力降低,植物多样性减少,植被结构也趋于简单化;同时,土壤的组成结构及理化性质发生改变,包括砂质化、盐碱化、肥力下降等。草地退化的总体特征体现于其生产和生态等多功能的衰退,即草地承载家畜能力显著降低,其生态服务功能减弱 [15] 。草地恢复包括草地植被和土壤结构及理化性质的改善,主要表现为草地植被覆盖度提升、优势建群种的恢复、土壤性质的改善等 [15] 。本文中,作者依据草地退化和恢复的概念,基于研究区土地利用变化过程对草地的退化和恢复进行评估。本文中草地退化和恢复的定义如下:

草地退化过程是指草地转变为其他土地利用类型(如农田、水域和裸地)的过程。

草地恢复是指草地面积的增加、其他土地利用类型(即农田、水域和裸地)转变为草地 [16] 。

2.3.3. 主成分分析

本文采用主成分分析法对社会经济驱动因素进行降维处理。主成分分析旨在将多个相关因素变量综合为少数新的综合指标,以减少数据集的维度。通过数学运算,将多个因素综合为少数综合指标,根据实际需求选取这些综合变量以替代原指标。新的线性组合尽可能地保留了多个变量的信息,体现为主要成分,其方差越大,包含的信息越丰富 [17] 。

3. 结果与分析

3.1. LUCC构成及变化

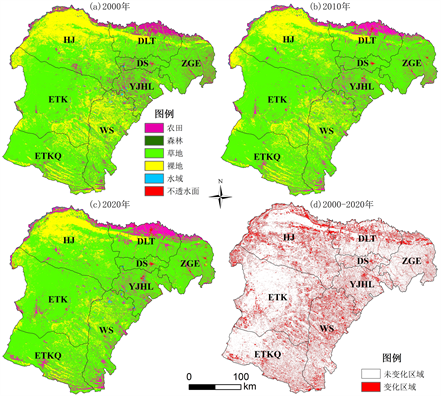

在2000~2020年期间,鄂尔多斯市共有17473.02 km2的国土面积发生变化,约占研究区国土面积的20% (包含6种土地利用/覆被类型) (图2(d))。研究区LUCC变化较为明显,但地类种类和空间分布并无明显演替。裸地和草地仍是鄂尔多斯主要土地利用类型,分别约占研究区总面积的13.46%和75.65% (2020年),农田约占少于9.53%,是研究区的第三大地类,不透水面、森林和水域约占研究区总面的1.35% (表2)。各个地类具有明显的空间分布特征:其中,裸地主要分布在杭锦旗;草地则主要分布在研究区东部和东南部旗县;农田空间分布较为集中,主要分布在“黄河几字弯”(图2(a)~(c))。

Table 2. Area of different land use types in 2000 and 2020

表2. 2000、2010、2020年鄂尔多斯市土地利用/覆被面积统计表

Figure 2. Land use maps in 2000 and 2020

图2. 鄂尔多斯市土地利用现状及变化图

3.2. 2000年以来LUCC时空动态过程

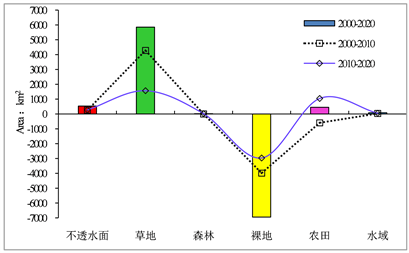

如图3所示,2000年以来的三个阶段(2000~2010,2010~2020,2000~2020),鄂尔多斯土地利用变化主要包括四个过程:分别为草地面积增加、裸地面积减少、农田面积增加和不透水面面积扩张。同时,在过去二十年期间,研究区森林面积持续增加,水域面积轻微增加。

在2000~2020年期间,研究区草地净面积增加最多,为5855 km2,占研究区总面积的6.75% (图3),增加的草地面积主要来源于裸地和农田,面积分别为8419.5 km2和2882.3 km2 (表4),增加的草地在整个研究区均有大面积分布。在2000~2010和2010~2020年两个研究时段期间,转入的草地同样来源于裸地和农田,变化趋势保持一致(见表3)。

裸地是2000年以来变化最大的土地类型,2000~2020年期间裸地净面积减少为6947.2 km2,占总面积的8.01% (图3),减少的裸地主要是转变为草地和农田,面积分别为8419.5 km2和157.7 km2,其次是林地、水域和不透水面(表3),减少的裸地面积在研究区各个旗县均有分布。在2000~2010和2010~2020年期间,裸地变化趋势与2000~2020年整体变化趋势保持一致(见表3)。

2000~2020年期间,不透水面和农田净面积分别增加534 km2和453 km2 (图3),占研究区总面积的0.62%和0.52%。其中不透水面面积不断扩张,2010~2020年农田面积增幅比例大于2000~2010年的农田增幅(图3,表3)。

森林面积在三个研究时段(2000~2010, 2010~2020, 2000~2020)增长趋势保持一致,增幅差别较小(图3)。2000~2020年,森林净面积增加21 km2,增加的森林面积主要来源于草地和农田,面积分别为11.4 km2和8.3 km2,其空间分布主要在杭锦旗、达拉特旗等北部地区。水域净面积为84 km2,占总面积的0.10% (图3)。

Figure 3. Net change in land use and land cover (2000~2020, 2000~2010, 2010~2020)

图3. 鄂尔多斯市土地利用/覆被净变化(2000~2020, 2000~2010, 2010~2020)

Table 3. Transition matrix of land-use change in 2000~2020 (Unit: km2)

表3. 鄂尔多斯市土地利用/覆被转移矩阵(2000~2010, 2010~2020)

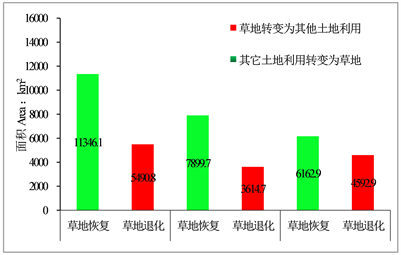

3.3. 草地退化与恢复

2000~2020年期间,研究区草地生态状况趋于良好,草地恢复面积(11346.1 km2)大于草地退化面积(5490.8 km2)。2000~2010和2010~2020两个研究时段内,草地恢复趋势与2000~2020年整体保持一致,草地恢复态势明显。恢复面积分别为7899.7 km2和6162.9 km2,退化面积为3614.7 km2和4592.9 km2。2000~2010年研究时段内,在空间分布特征是草地恢复主要集中在鄂托克旗,鄂托克前旗,杭锦旗,草地退化在鄂托克旗和鄂托克前旗;2010~2020年研究时段内,草地恢复与退化空间分布与2000~2010年保持一致(见图4)。

3.4. 研究区社会经济驱动因素分析

土地利用是自然生态和社会经济等多种因素影响下的产物,融合了人类活动和生态系统相互作用的结果。本文主要从社会经济的方面来分析鄂尔多斯市土地利用的变化驱动力,以找出对其土地利用产生影响的主要驱动因素。

由鄂尔多斯市2000~2020年的统计年鉴中提供的数据和鄂尔多斯市在2000~2020年的土地利用变化特点,运用主成分分析的相关性筛选出以下15个因素X1生产总值(亿元)、X2第一产业总值(亿元)、X3第三产业总值(亿元)、X4人均GDP(万元)、X5城市化率(%)、X6农牧民纯收入(万元)、X7城镇居民人均收入(元)、X8年末人口(万人)、X9年末牲畜总量(万只)、X10城镇总人口(万人)、X11建筑业(万元)、X12牛肉产量(吨)、X13羊肉产量(吨)、X14粮食产量(吨)、X15玉米(吨)。对15个影响因素的标准化后使用SPSS分析软件进行主成分分析处理数据,获得影响区域土地利用变化的主要驱动力。

在因子分析前,首先要进行 KMO和巴特利特检验。检验结果(见表4)显示,KMO值为0.830,显著性远小于0.05。这表明变量之间存在强相关性,适合进行因子分析,为接下来的主成分分析提供了基础。

Figure 4. Grassland degradation and restoration in 2000~2010, 2010~2020, 2000~2020

图4. 2000~2010、2010~2020、2000~2020年草地退化与恢复

Table 4. KMO and Bartlett tests

表4. KMO和巴特利特检验结果

由原始数据得到相关系数矩阵如表5所示,可知X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X14、X15和X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X14、X15之间的相关系数大于 91%,表明这些因素之间存在极强的正相关关系,同时X10和X5,X11和X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X14,X12和X13,X13和X5、X8、X12、X14、X15之间的相关系数大于 90%,表明这些因素之间有较强的相关性。它们的相关性可以满足主成分分析的要求。

主成分特征值及贡献率的结果如表6所示,取主成分特征值大于1,第一主成分的特征值为13.212、贡献率88.078%、累计贡献率88.078%,说明鄂尔多斯市土地利用结构的变化与社会经济发展密切相关;第二主成分的特征值为1.138、贡献率7.589%、累计贡献率95.668%,说明牲畜数量变化、牛肉产量等民生发展是影响鄂尔多斯市土地利用结构变化的一个重要因素。因此,影响鄂尔多斯市的主要驱动力因子为:经济社会发展、民生发展,同时,草地相关政策对研究区域的土地利用有重要的影响作用。

Table 6. Principal component eigenvalues and principal component load table

表6. 主成分特征值与主成分载荷表

根据因子得分系数和原始变量的标准化值,可得第一主成分与第二主成分的表达式:

以对每个主成分的特征值所占主成分的总特征值之和的比例作为权重,计算出主成分综合得分,即计算主成分的得分公式为:

经过计算得到社会经济驱动力的综合得分表7。

Table 7. 2000~2020 Annual driving force comprehensive score table

表7. 2000~2020年驱动力综合得分表

由表7,在2000年到2020年间,社会经济的驱动力综合得分为正数,逐年升高,这是由于鄂尔多斯市的经济结构趋于合理,对土地利用的影响逐渐变大。这反映了社会经济因素对鄂尔多斯市土地利用的驱动力不断变大。

3.5. 研究区LUCC变化相关政策讨论

过去几十年,鄂尔多斯经历了经济迅速发展和自然生态保护的双重成就,土地利用政策也在多年社会发展过程中不断调整和变化,从大面积开垦“以粮为纲”到现在坚持“生态优先,绿色发展”的发展之路,研究区社会经济发生深刻变化,土地利用强度和方式都发生了显著变化。

2000年以来,覆盖到研究区的各项重大生态工程措施见表8。其中季节性轮牧、禁牧、休牧、舍饲、科学饲养等措施促使年末牲畜总量和乡村人口总量下降,减少草地承载压力,从而促进草地自然恢复。生态移民等措施对于严重退化的地区的居民,通过提高生态补偿的方式鼓励牧民迁移,既减轻严重退化区域草地压力,又提升农牧民收入,鼓励牧民向城镇迁移。该措施一方面遏制了草地退化态势,提高草场质量;另一方面改变了人口结构,鼓励牧民迁入城市,也拉大了研究区农村人口和城镇人口数量差距,促进研究了城镇化进程,间接导致草地退化。植树造林、沙地治理的各项措施不但直接增加了植被面积,也改善改变了农村发展理念、发展模式及生产生活方式,增加了农村就业岗位,提高了农牧民收入,加快了民生发展。综上所述,各项生态功能过程措施不仅直接作用于草地退化区域,更通过作用于人类活动,如改变人口结构、减少牲畜压力、促进民生发展等遏制草地退化态势,提高草地质量。

2000年以来,研究区草地退化态势仍在持续。西部大开发战略的实施,极大带动了区域经济发展,推动了研究区城镇化/工业化进程。伴随着城镇化/工业化发展,大量劳动力涌向城镇,导致了人口结构和数量的改变。截至2014年鄂尔多斯市城镇化速率已经达到72 %,高于全国平均水平23%,鄂尔多斯市城镇化水平达到高速发展水平阶段 [18] 。尤其2000年以后,鄂尔多斯市煤的开采量呈现幂次方增长 [19] ,煤矿的开采使得大量人口迁移入城市,与之对应的GDP总量、第二产业总值、城市人口等趋势。工业化和产业结构的改变促进了鄂尔多斯市城市的扩展,城镇化、工业化发展又促进了道路的建设,以及与矿业发展相关的次生产业的发展。鄂尔多斯市典型能源型城市,约70%的鄂尔多斯国土面积下有煤炭资源。大规模的矿业发展导致土地资源直接被破坏,煤炭产业发展过程中固体肥料占用土地资源,地面塌陷破坏土地资源。同时,煤炭发展的一系列衍生产业,例如为了煤炭运输需要加大发展道路建设,这直接破坏道路草地,促使草地退化或者破碎化。煤炭发电产业、煤炭化工产业等污染空气,同时也消耗大量水资源,进而导致内蒙古地区地下水位下降,水体面积减少等一系列土地利用/覆被变化 [20] [21] 。因此,在带动地方经发展的同时,更多的生态环境保护措施,例如提高煤炭工业用水效率,发展绿色能源等减少资源消耗的政策应该吸引更加广泛的关注。

Table 8. Based on key land-use management strategies

表8. 基于关键土地利用管理策略

4. 结论

本文基于CLCD土地利用变化数据集,选取鄂尔多斯为研究区,首先厘清了研究区2000~2020年土地利用变化过程,在此基础之上刻画了研究区草地退化和恢复的过程;其次根据驱动因素的综合性、层次性等特征,定量分析了研究区共15个驱动因素的动态变化;最后归纳总结了研究区1978年以来重大土地利用管理策略和生态保护工程,及该政策框架沿各驱动因素和关键LUCC的作用路径。研究结果表明:(1) 2000~2020年鄂尔多斯约有20%的国土面积发生变化,主要表现为草地面积增加、裸地面积明显缩减、农田面积增加和不透水面面积扩张;(2) 草地恢复面积远大于草地退化面积,分别为11346.1 km2和5490.8 km2;(3) 在过去二十年研究区社会经济驱动因素均显著增长,驱动因素整体促进了研究区剧烈的土地利用变化。

研究结果表明,重要政策对土地利用变化,特别是草地退化和恢复具有显著影响。2000年以来,在可持续发展和西部大开发政策下,经济、人口和牲畜都增加了。这导致草地退化或者会转变为其它土地利用类型,如带来耕地扩张。针对草地退化现象中央和地方政府推出了一系列生态政策来对抗退化。其重要措施一般概括为减少使用者、控制牲畜压力等。与这些环境政策相对应,2000年后,研究区草原面积增长,草地也得到了恢复,生态环境逐渐得到改善。本研究将草地恢复过程分为草地覆盖度增加和草地面积增加。

本文基于2000~2020年CLCD土地利用变化数据,详细刻画了鄂尔多斯土地利用变化时空过程,在此基础之上综合评估了研究区草地退化与恢复的过程。基于LUCC过程对于草地退化/恢复过程的刻画弥补了先前研究中基于单一遥感指标或者小范围野外调研等对草地退化/恢复过程监测的不足,符合IGPG对于草地退化的定义,丰富了大范围草地退化的监测和评估方法,对于研究区生态治理具有现实意义。