1. 引言

胡塞尔(Edmund Husserl)的形而上学立场不仅在现象学流派内部,而且在整个学界都是饱受争议的话题。通常认为,胡塞尔在《逻辑研究》时期持一种实在论立场,但在《观念》时期发生了向先验观念论的“第二次转变”,并在此后的时间中胡塞尔一直坚称自己是一位观念论者。围绕应该如何理解胡塞尔现象学的形而上学立场,学界一般有三种态度:一是认为胡塞尔是坚定的观念论者。二是认为胡塞尔观念论可以包容实在论。三是认为胡塞尔观念论是一种超越传统“实在论–观念论”之争的立场,将胡塞尔的观点归入任何实在论或是观念论的立场都是对胡塞尔的误解 [1] 。但在为胡塞尔观念论进行辩护的策略上,似乎很少有人注意到胡塞尔在第二次转变的同时,也开始逐步思考历史问题,并促成了后来观念论的“第三次转变”,即“主要表现在对观念的历史性的重视与强调方面。” [2] 大多数学者仅仅是从发生或构造的视角来谈胡塞尔观念论对实在论的包融,却忽略了在发生和构造问题背后,隐藏的是胡塞尔对历史问题的思考。

约翰·R·塞尔(John R. Searle)的《现象学幻觉》(The Phenomenological Illusion)一文是从其2004年在基希贝格(Kirchberg)维特根斯坦会议上的发言改写而成,他在文中对现象学观念论的方法、立场进行了批评,认为现象学方法是“危险的”。本文试图从塞尔所谓“现象学幻觉”入手,通过阐述历史问题在胡塞尔现象学观念论中的重要位置,以及胡塞尔“历史–观念论”何以能包容一种实在论的同时,指出塞尔正是对现象学中历史问题的错误理解,导致其并未能准确把握胡塞尔的观念论全貌,因此其批评不免有以偏概全之嫌。

2. 塞尔对“现象学幻觉”与“坏论证”之思

塞尔的《现象学幻觉》一文指出:“在大多数现象学家中都存在着观念论的问题,尤其是胡塞尔、海德格尔和梅洛·庞蒂。”( [3] p. 107)尽管塞尔也明白,在能否将现象学简单视为观念论这一问题上存在着长期争论,但这似乎并不影响他在文中对现象学进行严厉批评。塞尔认为,所谓观念论,就是“不允许不加还原地直接涉及一个实在对象”( [3] p. 107)。

2.1. 作为“坏论证”的现象学幻觉

“坏论证”是塞尔在《观物如实——一种知觉理论》中对所有反对朴素实在论立场的概括,并从批评这种“坏论证”出发,从语言角度为朴素实在论提供了一种先验辩护。塞尔虽然没有在文字表述上把“坏论证”和“现象学幻觉”直接等同起来,但是他对现象学的诸多批评事实上已经把胡塞尔现象学等同于一种反对朴素实在论的立场。因此,我们首先要对塞尔所谓“坏论证”做简单介绍。

塞尔的坏论证分为两种,一种是科学论证,一种是幻觉论证。其中科学论证主要针对的是表象实在论,因此不多赘述。对于幻觉论证,塞尔将其反对朴素实在论的立场分为五个步骤 [4] :

① 在任何情况下我们都会有一定的主观感受。

② 无论我们主观感受的对象是否真实,我们对这两者的分析方式应当一致。

③ 我们主观感受必定有某一对象。

④ 当我们的主观感受是幻觉时,对象仅仅存在于心灵之内。

⑤ 因此当我们的主观感受不是幻觉时,对象也存在于心灵之内。

塞尔对这一幻觉论证的反驳主要针对的是②,在塞尔看来,主观感受是否真实,我们对其对象的分析方式应当是不一致的。当我们的主观感受是幻觉时,感受的对象显然是不存在,我们所把握的仅仅是被给予的“表象”。而在他看来,这种作为“感觉预料”的表象显然不能直接等同于实在的事物。他们一个是意向状态的内容,一个是意向状态的对象。塞尔自己为实在论的辩护是从语言出发的,但是其核心在于认为,应当有一个不依赖于人类世界、不依赖于人类思维的实在世界确实是独立存在的。在这个独立存在的世界当中,所有相关阐述的真假性都必须依赖于该实在世界中的事物本身 [5] 。

这种是实在论的立场似乎看起来并不和胡塞尔现象学的观念论有很大冲突,甚至在胡塞尔为生活世界作为基础的强调中还存在着某种程度上的一致。但是什么促使塞尔对现象学展开激烈批评,并将其总结为“现象学幻觉”的呢?实际上,塞尔和胡塞尔的分歧可以概括为两点:第一,塞尔认为现象学未从他所谓的“基本事实”出发。第二,塞尔认为现象学中“意向性”功能是有限的,而他的“意向性”的功能更为广泛。

2.2. 从“基本事实”出发的自然主义

塞尔将当前哲学讨论的问题归结为两个大方面,一是我们应当如何理解,在由力学物理粒子组成的宇宙中人的类存在问题,二是如何理解人的存在与其它事实存在者之间的关系问题( [3] p. 108)。他认为,对这两个问题的解决必须从“基本事实”出发。他所谓的这种“基本事实”指的是近现代自然科学所奠定的一系列公理,比如原子论、进化论等等。他把自己的这种立场称作“自然主义”立场,批评现象学家企图在心灵和自然之间寻找“第三类型的存在”,并认为现象学家们“不理解”自己的主张,并“错误地批评”他犯了和笛卡尔一样的错误。因为至少在塞尔自己看来,他同样不赞同心灵和自然的对立,同样不赞同任何形而上的二元论甚至是一元论。塞尔坚称,他的哲学方法是一种自然主义的方法,是从基本事实出发进行的逻辑推理方法。

2.3. 作为心灵–世界中介的分析式“意向性”

如果是在自然态度的立场上,仅仅是塞尔和胡塞尔哲学出发点不同的话,那在“意向性”的概念上,直接决定了两人的分歧。

首先,“意向性”这一概念在塞尔的哲学中是作为一种人与外部实存世界相互联系的中介而存在的。塞尔认为,所谓“意向性”就是指心灵和实在事物之特性,它标示了心灵指向某些事态的特征 [6] 。也就是说,塞尔完全把“意向性”等同于了类似于“意图”、“愿望”等类似的东西。同时,塞尔将“意向性”概念分为意向对象及满足条件,比如,当我想要去吃饭的时候,我的意向状态就是“想要”这一意图,意向对象就是要吃的饭,而当我真正吃到饭后,这一意向性就获得了“满足条件”。

对于这种意向性的概念,塞尔还尤为强调其包含的一种“因果条件关系”。塞尔认为,因果关系是意向性的本质特征,在因果关系中,原因指向结果体现了意向性的“指向性功能”。另一方面塞尔认为意向性自身以原因或者结果的形式自身本就属于因果关系。比如,在“我想去吃饭”这个意向性中,“我想去”是由我自身的身体或者说是由我的大脑所引起的,它就作为原因而成为意向性的一部分。“去吃饭”这个动作又是因为“我想去”这个原因引起的,因此当主体的行为是被意向性引起时,它就是作为结果而存在的。塞尔强调,意向性的因果关系是沟通及统一“心灵的表现能力”与“世界的因果关系”的形式。

显然,这种意向性与胡塞尔现象学中的“意向性”有着极大的区别。塞尔在《现象学幻觉》中指出,有两种描述意向性的方式,一种是以胡塞尔现象学为例的“描述的方式”,一种就是他自己所谓的“分析的方式”( [3] p. 113)。他以罗素“法国国王是秃子”为例说明,“罗素在说出这句话时,并没有问自己有意识地感觉是什么;在我看来,罗素也不是在寻求胡塞尔式的本质直观。他没有问自己他的意识状态是什么;相反,他试图描述句子成立的条件。他通过分析真理条件,而不是分析他的经验,得出了他的结论。”( [3] p. 113)塞尔总结认为,所有分析哲学家拒绝接受一切还原的说法,即通过还原获得的“第一人称”主体性。他认为只有使用逻辑分析的方式才可以描述真正的意向性结构。“胡塞尔的方法是内在的和先验的,我的意向性概念是坚决自然主义的。”( [3] p. 114)

我们可以看到,塞尔的这种意向性概念好像是一种类似胡塞尔早期静态现象学的意向性结构,“我惊讶地发现很多人认为我的意向性概念是胡塞尔式的,认为我在某种程度上追随胡塞尔,但这是完全错误的。”( [3] p. 112)塞尔拒绝把自己的意向性等同于胡塞尔现象学的意向性,并认为他自己继承了弗雷格的分析哲学方式来分析心灵的状态。

3. 胡塞尔“历史–观念论”何以不是“现象学幻觉”

3.1. 现象学的科学基础:流形

在塞尔看来,现象学的方法都没有科学基础,没有从科学的“基本事实”出发,都是基于主观的“幻觉”。但事实上,胡塞尔作为一名数学家,他的现象学方法几乎都来自几何学研究的最新成果启发。“流形”(Mannigfaltigkeit)概念最早由数学家黎曼(B. Riemann)在哥廷根大学哲学系做题为《论作为几何基础的假设》中提出( [7] p. 45)。这一几何学结构是通过具体量的联结而形成的:如果一个整体中的量与量之间是连续的,那么就是传统点的连续,如果该整体中量与量之间不连续,就是流形。因此,流形在此可以看做是一种“拓扑结构”( [7] pp. 30-75)。此后“流形”这一数学概念经过克莱因(F. Klein)、康托(Cantor)等数学家的发展,产生了不同的含义,其中关键点如下:

① 在黎曼最早提出“流形”概念时强调:“流形”几何具有一种“内在视角”,它是一种“点”的普遍集合,是一种“拓扑学结构”( [7] p. 75)。

② 在克莱因对“流形”概念的发展中他强调,“流形”是一种具有整体变化中的不变的结构。“应当按照在群的变换中保持不变的性质来研究流形结构。” [8]

③ 在康托对“流形”概念的发展中他区分了两种无穷的数学概念:一种是“非本真的无穷”,即在数量上的无穷,比如无穷大、无穷小。另一种是“本真的无穷”,即几何空间上的无穷,比如无穷远。在此基础上,康托认为,流形是一个具有规定的“无限者”,这种无限是一种类似“势”的可以被整理归类因而具有“有限性”的无限,流形因此是无限与有限的结合体 [9] 。

胡塞尔出于解决康德“物自体”难题的动机,将“流形”这一数学概念引入到了哲学里。他反对康德把杂多与统一相对立的做法,认为流形,即康德那里的杂多,自身就蕴含着一种“原初的统一特性”。也就是说,我们日常生活世界的知觉物不是康德哲学中首先通过感性能力获得杂多,然后再通过知性范畴综合起来的。而是在获得感性杂多的意义上,就已经是某种先验精神的成果。那么这种先验精神的成果又是如何取得的呢?胡塞尔认为,这种“感性杂多”具有几何学意义上的“流形”结构,也就是类似赫拉克利特不间断的河流,或者说类似“地平线”的构造,其内在的统一性和生成性完全足以促使其本身在被给予的同时“统一”成一种精神的结果。对胡塞尔来是,“流形”是纯粹逻辑学意义上的观念,更是作为形式公理系统的基础,但他不满于数学“流形”的概念,认为是不严谨的,因此在哲学上对“流形”概念做了进一步发展 [10] 。

3.2. 历史性的“意向性”概念

这种由数学“流形”结构发展而来的哲学结构具体就是现象学的“时间–生成”结构。胡塞尔称:“实在特性”充斥于、延展于时间之中,世界的时间是实在存在的一般形式( [11] p. 24)。而时间结构正意味着一种历史的普遍结构,对此,倪梁康将时间、发生与历史三者的关系概括为:“时间:意识活动的延续过程;发生:意识活动的进行过程;历史:通过意识活动而完成的意义积淀过程。” [12] 胡塞尔对“历史”的理解不同于一般的“历史事实”,在他看来:“历史从一开始不外就是原初的意义形成和意义沉淀的共存与交织的生动活动。”( [13] p. 468)因此,历史就是意义生成的过程,就是观念构成的过程。倪梁康将胡塞尔历史结构分成“纵向的”和“横向的”两个部分 [12] 。所谓“横向的”历史,主要指的是《逻辑研究》和《观念I》中的静态意向性结构。在《逻辑研究》的“第五研究”中,胡塞尔将一个完整的意向内容分为“实项内容”和“意向内容”两个部分。“实项内容”是说:“实项地建造着这个行为的部分体验的整体概念。”( [14] p. 435)这部分内容是基于一种“一般经验”视角展开的描述行为,并不关心行为与其它行为之间的关系。“意向内容”相对来说比较复杂,概括而言包括三个部分:质料、质性和意向本质。质料是“它赋予行为以恰恰是对这个对象,而非对另一个对象的朝向。”( [14] p. 450)即,行为指向对象的中介。质性是意识以何种方式指向对象,比如:想象、表象、期待等。意向本质指同一个质性指向同一个对象时,意向本质可能会不同。比如:以同一种方式意向“法兰西第一共和国第一执政”和“法兰西第一帝国皇帝”,意向对象都是拿破仑,但显然两者的意向本质是不同的。在“第六研究”中,胡塞尔又将“代现内容”与“范畴直观”等概念补充进一个完整的意向行为中。

在《逻辑研究》的成果上,胡塞尔在《观念I》中正式提出了一种类似数学“流形”结构的意向性结构。他认为,我们在一个现象学态度的意向行为中需要区分真实行为和非真实行为,也就是所谓的“实项内容”和“非实项内容”。实项内容包含“质素”和“意向作用”。质素是指无意义的材料,必须要由意向作用来“激活”才有效。意向作用则具有设定一个对象和激活质素的两种功能。非实项内容也就是“意向相关项”,包含“谓词意义”、“论题特性”和“可规定的X”三个部分。对于“意向相关项”究竟是一种内在意义还是一种指向对象的实在之物学界存在着较大争议 [15] 。但关键在于,胡塞尔认为之所以不同的谓词意义能够始终关联到同一个对象之上,就在于意向相关项中有一个“可规定的X”,“每一个意向对象中都有十分固定的内容被界定着。每一个意识都有其什么,而每一个被意指者也都有‘它的’对象物。” [16] 这种“可规定的X”具有非常强大的功能,比如,我可以想象一个装着可乐的杯子,感知一个装着雪碧的杯子,看到一个装着奶茶的杯子……之所以这些通过不同谓词意义和意向对象把握到的“杯子”能被统一成同一个杯子,根本就在于“可规定的X”不变。显然,这种静态现象学中的意义构造明显和数学概念“流形”的“在群的变换中保持不变的性质”是高度一致的 [17] 。

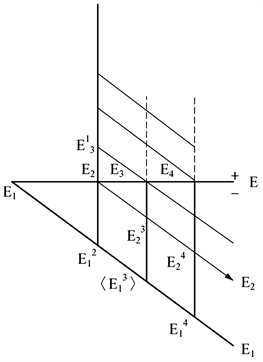

在发生现象学中胡塞尔更是直接发展出了一种基于时间意识的历史结构:原印象–滞留–前摄 [18] (如图1所示)。

Figure 1. The Structure of Internal Time Consciousness

图1. 内时间意识结构示意图

“原印象”是内时间意识的起点,具有一种“自明性”。E2为当下的时间,此时E1已经逝去.在传统哲学中,当实在物消失后就立即不再以任何方式存在。但在现象学看来,尽管E1已经消失,但在E2的当下,仍旧以E12的方式“滞留”存在。而此时尽管还没有来到E3的当下,但在E2的当下中,E3已经以E13的形式被“前摄”所期待。而在E12、E2、E13……共存的这一E2的当下中,由于意向的“流形”结构而统一。

这种被倪梁康称为“纵向的历史”结构,被胡塞尔以极快的速度应用于“现象学分析”中。也就是说,一个事物的实存并不意味着仅仅是当下的存在,当下的存在仅是该事物实存的一个片段。一个事物真正的存在应该是一种流形的存在,需要最先追溯该事物的起源即原初的自明性,并考察其过去和未来的形态,才能真正把握当下的实在。正如赵猛所指出的,现象学的“实在”是一个“构成性”概念 [19] ,而这种“构成性”正是历史所赋予意识的能力。

因此,塞尔认为现象学悬搁、还原等方法缺少科学基础的批评是毫无根据的,现象学方法不是基于主观视角的一种“幻象”,而是建立在科学最新成果基础上的哲学思考。相反,塞尔自己所坚持的从语言分析出发的方法恰恰才是一种纯粹逻辑观念推理导致的“客观主义幻象”,正如胡塞尔所批评的,这种方法完全是伽利略将整个世界理念化导致的恶果,并被笛卡尔的二元论进一步推向高潮,在休谟那里被证实是完全荒谬的。

3.3. 作为“基本事实”的生活世界

胡塞尔对生活世界的展开是从对伽利略和笛卡尔思想的批判开始的,在胡塞尔看来,近代哲学自笛卡尔以降至康德都处在一种自然主义的谬误之中。这种自然主义谬误是指近代哲学具有将世界先天数学化的倾向。其背后的原因正是伽利略在数学上的巨大成就让从事哲学研究的学者们看到几何学自希腊时期始就已经开始了自身理念化的进程,并通过欧几里得几何学成为了一门普遍公理。这给哲学从业者一种错觉,即自然世界是可以量化的,哲学问题也可以通过和数学、几何学一样的研究方法得以解决。

这种立场在哲学史上造成的后果在胡塞尔看来是极为严重的,他认为,近代哲学的这种理念化进程和希腊时期的数学化是完全不同的,希腊时期数学化的观念并未受到时间和空间的限制,因而是一种“自由的、无限制观念”。但近代哲学的理念化实质上存在着一种悖论:

① 科学的目标是从不完善的前科学知识转变为完善的科学知识,最终的公理应当是可以应用于无限的领域。

② 近代哲学的理念化的起点是无限的经验世界,具有无限的可能性。

③ 近代哲学的理念化结果(心灵和实在的对立)却受到了空间和实践的限制。

④ 近代哲学模仿希腊数学化的理念化最终导致了从无限推论出有限的悖论。

胡塞尔指出,造成这种悖论的原因正是因为哲学家们忽略了生活世界的背景性和基础性。“世界甚至预先就具有意义:它是‘真正’存在着的现实东西的全体……这些现实东西作为这样的东西,知识在对有效性的经常的修正和改变的运动中,才对我们具有其现实性——作为理念的统一之预期才有其现实性。”( [13] p. 184)生活世界对我们来说总是处于“已经在那里”的被给予状态,“世界对于我们来说是清醒的……‘清醒地生活’就是对世界总是清醒的,经常地现实地‘意识到’世界,以及生活于这个世界之中的自己本身。”( [13] p. 180)遗憾的是,近代的哲学家们总是忽略生活世界的重要作用,企图摆脱生活世界后在纯粹逻辑中寻找普遍的基础,而最普遍的基础恰恰是生活世界的前提性。

但是,这种作为大前提的生活世界对于每一个生活于其中的个人是被主题化了的特殊世界,也就是具有主观–相对性,没有人会否认人和人之间职业、价值观等由视域不同带来的差异性,这是不争的事实。那么,接下来的问题就是,认识这种生活世界何以可能呢?胡塞尔认为,其中最关键的就是“悬搁”现象学方法的运用。“我们使属于自然态度本质的总设定失去作用,我们将该设定的一切存在性方面都置入括号:因此将这整个自然世界置入括号中,这个自然界持续地‘对我们存在’,‘在身边’存在,而且它将作为被意识的‘现实’永远存在着,即使我们愿意将其置入括号之中。”( [13] p. 113)也就是说,胡塞尔现象学的悬搁并未彻底否定这个自然世界,而仅仅是停止自然态度中的判断,从而向我们提供一种指向超越论的主观–客观关联的态度。通过悬搁,我们就确立了生活世界的背景性,同时也打开了通向先验领域的大门。在先验领域中,我们就可以进行回溯到意识的原初自明起点,而后把握到事物最普遍必然的本质基础。但是对于先验领域里的“原初自明性”这一概念,我们也不得不承认一个事实,那就是胡塞尔对于何为“自明”的论述非常模糊,甚至在一些地方出现了自相矛盾的情况,正像倪梁康所指出的那样,胡塞尔似乎把所有意向活动、意向相关项、交互主体性的构造性等等一系列关键概念都说成是具有“自明”的东西 [20] 。我们只需要明白,胡塞尔不满于自然科学未加阐明的基础和前提,因此试图悬搁已经陷入“理念化”的“自然态度”,通过现象学本质直观等方式获得对实在物先验结构的认识。这种方式也被他自己称作为从“被挖空的科学上的自明性向原初的自明性追溯的能力”。

此外,我们可以发现另一件有趣的事情,张浩军指出,在塞尔对朴素实在论的辩护中存在着一种内在张力,塞尔一方面坚称自己是在为朴素实在论辩护,另一方面又明确说他不是在论证一种朴素实在论,他仅仅想指出:如果不是朴素实在论的话,那将是人类理智不可想象的。因此,张浩军反问:“这是否意味着,直接实在论是无法直接证明的,或者说,根本无须证明。” [21] 也就是说,在这里塞尔最终也只能诉诸一种自明性来论证朴素实在论,而无法从概念上直接推理。

4. 胡塞尔“历史–观念论”对实在论的奠基

其实,塞尔的这种立场摇摆同样体现了一种介于“自然态度”和“先验态度”之间的张力,正如蔡文菁所指出的,胡塞尔现象学之所以看起来像是为实在论辩护,另一方面又坚持自己是观念论的立场,就在于“自然”的生活和“先验”的辩护策略本身就存在难以调和的矛盾 [22] 。比起塞尔先否定观念论,坚持自己朴素实在论的立场,到最后又不得不寻找语言的先验进行辩护的路径来说,胡塞尔“历史–观念论”更像是为实在论奠基了更加稳固的基础。因为胡塞尔现象学不仅辩护了实在的存在基础,更解释了在保持客观的同时又不抹杀主观能动的成就 [23] 。

但是,这里还存在一个问题:这种先验结构不仍旧是一种主观或者观念层面的东西吗?它为什么能够是客观的呢?对这一问题的澄清一方面需要依赖于胡塞尔对客观和–主观的独特区分:他区分了一般意义上的主观(心理学意义上的主观)和超越论的主观。所谓“超越论的主观”由于搁置了所有自然态度中的判断,因而是原初自明的产物,具有普遍的历史结构和交互主体性的构造,“每一个人都在主观地相对地设定的诸世界的统一极的意义上具有生活世界,而那些主观地相对地设定的诸世界,在修正的变动中变成了这个世界的,即我们大家的生活世界的单纯显现,变成不断持续的意向的统一之显现,甚至变成由诸种细节,诸种事物构成的整体领域。”( [13] p. 316)另一方面,在胡塞尔看来,所谓“客观实在”并不排斥主观的价值判断( [11] pp. 21-25):

① 自然知识中所谓的“客观”只是“相对于知识价值抽离了一切其他价值”。

② 这种保留了知识价值的自然科学对其本质状态“并无任何增添”。

③ 因此,意向行为作为先验领域的价值同样“并未排除事物领域”,其客观性依旧有效。

因此,胡塞尔的现象学不仅不是一种传统意义上的观念论体系,反而是一种在不断说明生活世界作为实在基础的哲学观点。他仅仅是强调,在这种生活世界作为基础进行理论探究之前,还需要考察两个问题:一是整个哲学理性探究的“历史–目的论”是什么?只有明确了“初心”,才能保障研究的方向不出现错误。二是需要提前考察作为生活世界的实在是如何被给予我们的,也就是最大的前提是什么?胡塞尔强调,“所有迄今为止关于观念论和实在论的讨论都没有意识到这个真正的问题,这个问题处于一切认识论的背后,它虽然被人们探求,但却没有被揭示出来。”( [13] p. 326)

胡塞尔将传统实在论的客观主义倾向归纳为两个特征:

① 从未加考察的世界出发直接进行理论思考。

② 追问对每一个有理性的存在者都无条件有效的东西。

胡塞尔并不反对②中的最终目的,甚至他还一再强调这一自希腊以来就被确立为哲学的目标。他要做的是否定①中未加阐明的基础,并集中毕生的精力去考察这一基础的本质结构。那么这里还存在最后一个问题:当我们考察了那些所有未加阐明的基础、了解了自然主义的错误之后,就会和胡塞尔站在同一立场。但超越论的立场毕竟是作为一种“超越”而存在的东西,我们生活在日常生活中的人,改如何在这两者之间进行选择呢?胡塞尔对于这一问题的回答也是十分明确的:即通过职业的变换来解决,我们会在职业的变换中逐渐意识在实践中应当如何处理自然主义和超越论的两种态度。“我作为超越论哲学家,并没有就因此就不再是人了。”( [13] p. 322)在世界的现实中我们完全可以以一种自然主义的心理学状态而生活,但正是在自然态度的生活中,一旦我们进行理论的考察就会遇到自然主义难以解决的难题。这时,我们实际上就从“普通人”转变为了“职业理论家”,就需要拥有一种超越论的思考。而当我结束理论思考之后,“当我作为立足于世界基础之上的心理学家时”,( [13] p. 323)就又返回了自然态度。当然,心理学只是胡塞尔“职业变换”所举的一个例子,这个案例告诉我们,身处日常生活中的我们应该如何正确处理超越论态度和自然主义态度,同时拥有这两者并不矛盾。

到此为止,胡塞尔的观念论和实在论立场是非常明确的,他并不反感实在论的基本立场和最终目的,只是强调“任何直接经验都不能提供给我们一种如其自在地所是的存在者,而只能提供一种在确信中以为是的东西,这种东西必须在我们的经验生活的变化中经受检验。”( [13] p. 331)

5. 结语

可以发现,正是因为塞尔仅仅看到胡塞尔现象学静态的阶段而忽视了后期历史–发生的维度,才导致他认为现象学的方法是“不科学”的,是一种“幻觉”。从“自然主义”和“意向性”概念这两个最大分歧出发,看似塞尔和现象学之间有着难以沟通的鸿沟,但塞尔和胡塞尔现象学之间至少有着三点一致:一是他们都坚称实在存在的基础性作用;二是他们都批评观念论导致的怀疑主义和相对主义;三是他们最终都以先验存在的策略为实在论进行辩护。因此,胡塞尔现象学不是作为一种以反对实在论为目标的观念论,并不是要把所有实在的东西归结为心灵中的存在。相反,这种做法倒是让胡塞尔深恶痛绝,将其归为“心理主义的错误”。在此意义上,毋宁说胡塞尔是想寻找“实在何以实在”的原因,这一基础将具有自明性,是任何人、任何理论都无法撼动的。正如胡塞尔自己所言,“如果实在论这个词所指的不外就是:‘我确信我是生活于这个世界中的人,等等,我对此没有丝毫怀疑’,那就不可能有比这更坚定的实在论了。”( [13] p. 236)