1. 引言

意象图式理论最早由Lakoff和Johnson于1987年提出,是认知语言学中最重要的概念之一。Johnson (1987)认为意象图式是通过人的基本感觉、运动经验表现出来的动态、反复出现的组织模式 [1] 。在此之后,关于意象图式的研究如雨后春笋一样不断迸发,如:Gibbs (1994)将意象图式理论将心理学结合,研究了意象图式在心理语言学的作用。Turner (1987)将意象图式运用到文学批评与文学语篇分析的研究中。Lakoff & Turner (1989)将意象图式理论拓展到对诗歌的研究上。

近二十年来,国内学者也逐渐将意象图式运用到汉语研究上来,主要分为这几方面:(一) 意象图式与汉语词汇研究,如:吴珊、李福印(2008);朱彦(2010);郑伟娜(2014);朱莉华(2016)证明了多义词形成体系与意象图式之间的相关性,通过意象图式分析多义词能够更容易分析到词义范畴的核心 [2] [3] [4] [5] 。(二) 意象图式与构式研究,如陆俭明(2009);罗耀华、周晨磊、万莹(2012);陈一、李洋(2022)这些文章都是从意象图式角度分析构式的形成机制和语用功能 [6] [7] [8] 。从已有文献来看,意象图式与汉语结合的研究充分体现了汉语语言的文字特色,是意象图式理论的极大补充。但国内研究鲜少将意象图式理论与方言研究结合起来,仅有:唐巧娟(2020)分析了黔东南语中词汇的意象图式投射的差异性,更不要说关于方言中叠词的相关研究 [9] 。有鉴于此,本文将探讨认知语言学中的意象图式理论在四川方言叠词分析中的应用。通过对四川方言叠词的意象图式进行深入剖析,我们有望挖掘出其背后丰富的情感、意象和文化内涵,同时也为方言语言学和认知语言学的研究提供新的视角和方法。

2. 意象图式理论的基本概念

“意象图式”这一概念最初是由认知语言学家Mark Johnson在专著The Body in the Mind一书中提出来的。他指出,认知经验在概念体系中形成意象图式,意象图式是人体在与外部客观世界的接触交互中所获得的感受经验中产生的动态结构,这种动态结构是对人在空间关系中的运动的一种映射,它被称为“动态意象图式”,也可叫做“意象图式”、“图式”。简单来说,意象图式是为了把空间结构映射到概念结构而对感性经验进行的压缩性的再描写 [10] 。(李福印,2007)将“意象”这一概念引入“图式”,旨在与心理学的图式学说有所区别。心理学中的图式理论旨在揭示人类适应环境的心理发展过程,而意象图式理论则是为了阐释人对外部世界的认知过程是否一致。

意象图式可以大致分为容器图式、连接图式、中心—边缘图式、力图式、垂直图式五类。容器图式涉及空间隐喻中本体和喻体的边界属性,它是人意识中封闭或开放的区域或容器。这种意象图式是由人们日常生活中最基本的身体经验,包括吞咽和排泄、吸气和呼气、进入和走出房子等得到的容器意象图式。连接图式涉及两个或两个以上由物质本体或隐喻连接起来的实体和它们之间的结点。这种连接图式可以用来解释许多抽象的关系,例如因果关系、相互作用、依赖等。例如,“血脉相连”用于人与人、群体与群体、国家与地区之间,表现实体间的相互关系。中心–边缘图式被用来解释人们如何理解和组织物体和事件之间的关系。例如,在解释一个场景时,人们可能会将场景中的主要物体视为中心,而将其他物体视为边缘,从而形成一个中心–边缘图式。力图式涉及用力的作用和反作用来描述物体之间的关系和互动,包括力的来源、终点、方向、强度和密度,以及随之产生的结果。例如,在解释一个物体的运动时,人们可能会将物体的重心视为作用点,而将地面对物体的反作用力视为反作用点,从而形成一个力图式。垂直图式涉及“上”和“下”之间的关系。在垂直图式中,物体之间的上下关系被用来表示它们的支配和从属关系。例如,在解释一个组织结构时,人们可能会将领导视为上方,而下属则视为下方,从而形成一个垂直图式。

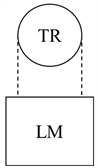

意象图式是人的感知体验的产物,有助于概念的形成。概括、抽象和动态的特征使得意象图式可以辨认出许多确定的动作、知觉和形象。同时,也能将一些抽象的概念转化为富有逻辑性的简图,使得人们更容易理解。Langacker (1987)认为意象图式主要由射体(TR)、界标(LM)和路径(PATH)组成 [11] 。在Langacker的意象图式理论中,TR通常代表人们关注的焦点,比如在一张照片中,射体可能是照片的主要人物或物体。LM则是与射体相关联的其他物体或概念,它们通常在射体的周围,帮助描述和定义射体。例如,如果射体是一朵花,界标可能是花茎和叶子。PATH则是连接射体和界标的线或轨迹,表示它们之间的空间关系或动作流程。当TR和LM为静态关系时,PATH则为零。在这种关系的映射过程中,意象图式为隐喻机制的扩展和替换提供了依据,成为抽象逻辑推理的基础。

3. 意象图式与四川方言叠词

3.1. 四川方言叠词分类

四川方言是西南官话中一个很大的分支,它属于北方方言。与其它方言比较,四川方言与汉语有较大的相似性,而重叠词的使用则更为丰富。在汉语中,叠词是一种富有个性、富于表现力的词语。所谓叠词,是指两个音节相同的字或词素的重叠,通常也称“重言词” [12] (黄艳梅,2002)。叠字的大量使用,不仅增加了语言的表达力,而且使得人与人的交流更加流畅、精确。本文对四川话中的叠字进行了分类。

四川方言中最常见的就是两字叠词的类型AA型,即同一字的重复。名词如:“索索”(绳子)“嬢嬢”(阿姨)“粑粑”(糕点)“皮皮”(果皮或皮屑)。动词如:“抠抠”“捻捻”“筛筛”。四川方言中特有的动词叠词很丰富,但大多都是动词名用。形式上看是动词,但在具体的语用环境中应属于名词的范畴,如:“搅”字单用是搅拌的意思,如果两字相叠成为“搅搅”,就变成了糊状粘稠的东西之意,比如:“泥巴搅搅”。与此类似的还有“抽抽”(抽屉);“飞飞”(飞机);“汽车滚滚”(汽车轮胎);“叫叫”(口哨)。副词如:“丁丁”“咪咪”。

除此之外,三字叠词的类型较多,有ABB,AAB,ABA等各种形式。ABB:“惊抓抓”(大惊小怪)“趴露露”(软的)“肥咚咚”“堆尖尖”。AAB:“梭梭板”(滑板)“串串儿”(中间商或是狗的杂交品种) ABA:“行不行”“到没到”“大不大”。ABA式的叠词基本与普通话用法相同。

四字词的叠词类型有:AABB、ABAC、AABC、BAAC、BCAA、BACA等,包涵了名词、动词、形容词等多种词性,非常丰富。

AABB:咔咔咯咯,洞洞眼眼,偏偏倒倒。

ABAC:挤眉挤眼,想精想怪,甩手甩脚。

AABC:眯眯眼儿,分分儿钟,弯弯道理。

BAAC:打掰掰脚,鞋底底儿,布截截儿。

BCAA:洋芋丝丝,苞谷面面,光不溜溜。

BACA:爱看不看,穷操饿操,稀烂八烂。

3.2. 运用意象图式分析四川方言叠词的隐喻义

3.2.1. 容器图式与四川方言叠词

例(1):“我装了满满一瓶瓶儿水” [13] (我装了满满一瓶子水)。

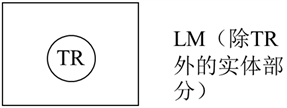

使用两个“满”字充分地强调了瓶的中水灌得很满,将原本的“满”字赋予更多的情感寓意。在句子中,“一瓶瓶儿”不是指很多瓶的意思,而是同时使用两个“瓶”字突出强调了两个信息:一是再次强调水装得很满;而是突出容器是以瓶计量。在这个例子中,容器是瓶子,水灌入其中,使用的是容器图式。还可以将其向抽象的意象图式映射,就会形成抽象的隐喻概念。其中,TR是“水”,LM是“瓶”,而PATH是水被装进瓶子里这个容器的过程,如图1。因此,根据经验进行逻辑推理,如果我们说“我的心被开心事装得满满的”,就可以把“心”看成一个容器,开心的事儿在容器里,于是,我的心就处于开心的状态之中。

Figure 1. Container schema for “ping ping” and “dui dui”

图1. 叠词“瓶瓶”“堆堆”的容器图示

例(2):“那儿在咋子哟,那么多人围堆堆” [13] (那里在干嘛,那么多人围在一起)。

“堆”有囤积堆叠的意思,两个“堆”字体现出当时人们围在一个人堆里的场景和状态。此叠词“堆堆”可以用容器图式映射,人是TR,人堆所处的空间是LM,人涌入人群的这个过程可以表现成PATH,同图1所示。将人群聚集的场所看作容器,那里的人将这个空间填满。因而这里的“堆堆”就是形容盛装或容纳得很满、很足的样子。同理,根据这个抽象思维推理,我们有句子如下“烦心事一堆堆”,就可以将大脑看成一个容器,脑子里堆叠了很多“烦心事”,于是就装满了很多焦虑烦恼的情绪。

3.2.2. 连接图式与四川方言重叠词

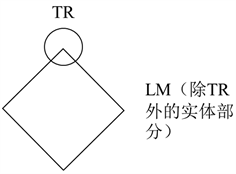

例(3):“幺幺,快过来吃饭” [13] (宝贝,快过来吃饭)。

这句话是描述母亲呼唤自己的小孩的场景。“幺”原指小的,排行末尾的意思,这里指母亲对孩子的爱称。在此句中,用“幺幺”这个关系称呼词将母亲的这段和孩子的这段相连接,暗喻出两人之间的关系。即使语境未告诉我们两人的身份关系,我们也能通过这个连接图式知晓两人之间亲密的关系。其中,连接图式中的两个实体是母亲和孩子,而连接两个实体的结点则是由“幺幺”这种亲昵称呼,由此体现出实体间相互依赖的关系。其中,“幺幺”(即孩子)是TR,而母亲是LM,如图2所示。此处孩子与母亲的关系是静止不变的,因此PATH为零。

Figure 2. Link schema for “yao yao” and “che che jin”

图2. 叠词“幺幺”“扯扯筋”的连接图示

例(4):“两个小伙子没事就扯扯筋” [13] (两个年轻人没事就吵吵架)。

“扯”是拉扯、纠缠的意思,在本句中,“扯扯筋”就是指两人之间有矛盾,经常吵架,扯来扯去,纠缠不清的状态和关系。通过使用“扯扯”这个叠词来强调这种关系的持续和重复。这里用这个叠词可以用连接图式呈现,“两个小伙子”在这里是连接图式中的两端或是两个实体,而“扯扯筋”则是两人关系中的结点,将两个小伙子之间的不和跟经常吵架的状态通过图式展现出来。其中,两个小伙子互为TR和LM,处于静态的关系中,因此PATH为零同图2所示。

3.2.3. 中心—边缘图式与四川方言重叠词

例(6):“花生米米”,“苞谷心心” [13] 。

米原指稻米等较小的农作物,但在此句中,“米米”指坚果的果实或者一些水果的果核。这是因为此处可映射出中心—边缘图式,此处“米米”就是坚果或水果的中心或者说与坚果和水果有部分与整体的关系。而心原指中心、核心的意思,所以“苞谷心心”是指玉米的玉米核。因此,“心心”处于玉米的中间核心,向抽象的意象图式映射,就会形成“中心”的隐喻概念和含义。因此,在此句中,“米米”和“心心”都处于图式中的中心位置,而“花生壳”和“苞谷粒”则成为了包围中心的边缘。那么,“米米”和“心心”便是TR,而“花生壳”和“苞谷粒”则是LM,因为它们处于静态关系,因此PATH为零,如图3。那么,我们也能得出“米米”和“心心”在四川方言中有着“中心、核心”的隐喻义。

Figure 3. Center-periphery schema for “mi mi” and “xin xin”

图3. 叠词“米米”“心心”的中心–边缘图示

例(7):“豌豆尖尖”,“冒尖尖” [13] 。

此句中“豌豆尖尖”是指豌豆苗的顶芽。“尖尖”是尖端的意思。在此处,“尖尖”是豌豆芽中的最核心的部分,体现了中心—边缘的意象图式,“尖尖”是图式中的中心,而豌豆苗的其他部分则是图式中的边缘部分。而“冒尖尖”是指出头,主动挑事的意思。此处的“尖尖”有尖锐、矛盾的意指,那么“尖尖”就代表了整个事件的中心位置,事件中的其他人则是充当背景的边缘部分。从而从尖锐、尖端映射出中心的隐喻概念,例如“心尖尖”就是指一个人心中最重要最核心的位置。在这三个词中,“尖尖”都充当了TR的角色,而除中心部分的其他构成部分则是LM,TR被包含在LM中,并着重强调TR的中心位置,并且TR与LM处于静态关系,因此PATH为零,如图4所示。

Figure 4. Center-periphery schema for “jian jian”

图4. 叠词“尖尖”的中心–边缘图示

3.2.4. 力图式与四川方言重叠词

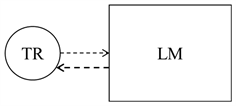

例(8):“关下抽抽” [13] (关抽屉)。

“抽”字本意是将东西取出、拿出的动作。但在此句方言中,“抽抽”已经隐喻延伸成抽屉的意思。此句中“抽抽”呈现出力图式,“抽”这个字代表了打开抽屉必要的力的发起或方向,而“抽抽”本身代表了力的目标或者是抗力物体,而原力实体则是拉动抽屉的人。在此图示中,关抽屉的客观主体是作用力物体(即LM),而抽屉本身是反作用物体(即TR),而力产生的结果是“抽抽”被关闭,而TR和LM的相互用力过程就是PATH,即图5所示。由于“抽”字的动态叠加,我们能够立即在脑海里映射出力的图式。与普通话相比,加上“抽抽”二字更添一些动觉意象,因此也更能激发人的感知体验,使得表达更生动。

Figure 5. Force schema for “chou chou” and “xiang jin xiang guai”

图5. 叠词“抽抽”“想精想怪”的力图示

例(9):我妈让我一天不要想精想怪 [13] (我妈让我不要整天胡思乱想)。

“想精想怪”意为花费多余的时间去思考一些天马行空、不切实际的东西。那么在此句中,涉及到心理层面的力交互作用。充当反作用力实体的是“想精想怪”的我,而充当作用力物体的是“我妈”,由于作用力物体对反作用力物体施加的“力”更大,阻止了反作用力物体的“运动”。那么在图式中,“我”是TR,“我妈”是LM,她发出言语形成阻止行为的这个过程便是PATH,同图5所示。而“想精想怪”一词由于带有贬义色彩,因此呈现了作用力物体对反作用力物体的这种“抗力”。

3.2.5. 垂直图式与四川方言重叠词

例(11):“几年不见,他长得白白生生的” [10] (几年不见,他变得干净体面了)。

“白白生生”意为夸赞一个人长得清爽白净,使人感到舒服。这里可以体现出垂直图式,由于社会观念和人类的普遍认识,即样貌好干净为上,样貌丑陋邋遢为下。那么,在此图式中,“他”作为TR,而其他潜在对比的对象则作为LM,决定了TR在图式的“上方”,如图6所示。由此,这个叠词隐含了垂直的意象图式,展现了发话者对“他”的称赞欣赏之情。

Figure 6. Up-down schema for “bai bai sheng sheng”

图6. 叠词“白白生生”的垂直图示

例(12):“你看他巾巾吊吊的” [10] 。

“巾巾”指布条,“吊吊”指垂落的带子。此句话中呈现了垂直图式(图7),“巾巾吊吊”形容衣服上线头很多破破烂烂,也可以指一个人拖沓,例如:“做事不要巾巾吊吊的”。根据社会关系中人们的通用认知,整洁利落为上,拖沓含糊为下。“他的衣服”或是“他”为TR,而潜在对比对象的着装为LM,通过对比LM侧面描述了TR的拖沓,所以将TR置于了图式“下方”的位置,意在表明这个人的衣服上赘余之多,显得一点也不精神,十分邋遢,也可以是这个人做事不利索干净。

Figure 7. Up-down schema for “jin jin diao diao”

图7. 叠词“巾巾吊吊”的垂直图示

4. 结论

本研究以认知语言学的视角,基于意象图式理论,结合词典释义对四川方言中叠词的功能进行了归纳,探讨了四川方言叠词的扩展隐喻语义,通过对叠词所蕴含的认知隐喻进行解析,拓展了方言中隐含意义的认知范畴,分析了叠词传递情感、呈现视觉图像的机制。研究发现,意象图式对所有涉及空间结构的四川方言叠词皆有较强的释义作用。本文通过深入探索叠词的多重语义,为方言传承、跨文化交流以及认知语言学与汉语的交叉研究发展提供新的洞察和探索。有鉴于此,由小窥大,汉语与认知语言学的交叉研究不能只局限于普通话,也可以着眼于更多富有地域特色和民族文化的语言上来。

NOTES

*通讯作者。