1. 研究背景

改革开放以来,我国农业与农村经济保持了平稳快速的发展,农民收入大幅度提高,粮食产量持续增长。但是我国农业长期粗放式发展导致深层次的矛盾逐步显现,主要表现在耕地资源约束趋紧、劳动力生产率低下、生态环境持续恶化和农民收入滞后于经济增长水平等方面。农村一二三产业融合发展是我国经济发展进入新常态背景下,国家为进一步加快农业现代化,转变农业发展方式、促进农民增收和全面实现小康社会总体目标提出的重要举措 [1] [2] 。

2014年中央农村工作会议首次提出要把产业链、价值链等现代产业组织方式引入农业,促进一二三产业融合互动 [3] 。此后,连续四年的中央1号文件均强调了我国农村一二三产业融合发展问题。2015年中央1号文件提出增加农民收入,必须延长农业产业链、提高农业附加值,推进农村一二三产业融合发展 [4] ;2016年中央1号文件强调推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展 [5] ;2017年中央1号文件要求围绕有基础、有特色、有潜力的产业,建设一批农业文化旅游“三位一体”、生产生活生态同步改善、一产二产三产深度融合的特色村镇 [6] ;2018年中央1号文件部署了构建农村一二三产业融合发展体系 [7] 。

为实施中央提出的农村一二三产业融合发展战略,2016年1月国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,意见指出:推进农村一二三产业融合发展是拓宽农民增收渠道、构建现代农业产业体系的重要举措,是加快转变农业发展方式、探索中国特色农业现代化道路的必然要求 [8] 。2016年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》把农村产业融合发展列为农业现代化的八大工程之一,提出推进农业产业链和价值链建设,建立多形式利益联结机制,培育融合主体、创新融合方式,拓宽农民增收渠道,更多分享增值收益 [9] 。2016年10月《全国农业现代化规划(2016~2020)》对推进农村一二三产业融合发展在农产品生产与加工、农产品市场流通体系、发展农业新兴业态、拓展农业多种功能和创新农村一二三产业融合机制等方面进行了具体部署 [10] 。

相比我国刚刚起步的农村产业融合发展理论和实践,欧美一些农业发达国家在农村产业融合发展方面已经具有丰富的实践经验,并形成了较为成熟的发展模式,如荷兰的“农业全产业链”、韩国的“农业第六产业化”、日本的“六次产业化”、法国的“乡村旅游”等。农业发达国家根据各自农业产业化的不同需求,适时出台有针对性的配套扶持政策,通过不同产业或同一产业不同行业之间相互交叉、相互渗透和相互融合,实现了农村一二三产业融合发展 [11] 。然而考虑到经济、政治、制度、资源禀赋等方面的差异性,国外研究成果很难解释并指导中国农村一二三产业融合发展的实践 [12] [13] [14] [15] 。所以,近年来国内学者开始从不同侧面研究农村一二三产业融合发展水平评价指标体系和应用。

关浩杰认为目前国内尚未形成一套有效的评价体系对农村一二三产业融合发展效果进行量化,并提出了5个一级评价指标,16个二级评价指标 [16] 。冯伟等从农村一二三产业融合发展的基本内涵出发,采用综合评价的基本思路,提出了农村一二三产业融合发展的评价指标体系。构建了2个一级指标,5个二级指标,20个三级指标 [17] 。王玲基于农村产业融合的内涵和产业政策评价的一般方法,构建了2个一级指标,5个二级指标,18个三级指标,并运用熵值法实证测算了江苏省13个省辖市农村产业融合综合发展水平 [18] 。蒋一卉基于农村产业融合的内涵和产业政策评价的一般方法,构建了2个一级指标,5个二级指标,19个三级指标,以此作为北京农村产业融合水平综合评价指标体系,并运用熵值法对北京2005~2014年农村产业融合发展水平进行了定量评价 [19] 。李芸等从产业融合发展的内涵出发,结合评价目的,遵循评价指标设置原则,建立了“农业产业融合发展评价指标体系”。设置2个一级指标,6个二级指标,18个三级指标,分析了北京农业产业融合发展阶段 [20] 。王晓建设置了1个一级评价指标,3个二级指标,10个三级指标,利用主成分分析法分析了上海市金山区实行产业融合政策前后产业融合发展水平 [21] 。

综合分析目前关于农村一二三产业融合发展的指标体系发现,一是现有指标体系没有体现相关国家农业产业融合发展政策;二是现有指标体系没有考虑与国家农业现代化和信息化指标相契合;三是现有评价体系指标选择过于主观化,缺乏客观筛选定性定量;四是现有评价指标体系均没有考虑农村一二三产业融合发展的可持续性。鉴于此,笔者重新构建了农村一二三产业融合发展指标体系,并利用层次分析和多因素综合评价方法对我国粮食主产区——黑龙江省的农村一二三产业融合发展水平进行了评价。2018年,黑龙江省粮食总产量达到750亿公斤,连续八年居全国首位,实现“十五连丰”,黑龙江省在保障国家粮食安全方面具有举足轻重的地位,因此对黑龙江省农村一二三产业融合发展水平进行客观评价具有重要意义。

2. 研究方法

2.1. 建立融合发展水平评价体系

2.1.1. 评价层次构建

农村一二三产业融合发展评价体系设立三个评价层次,分别是目标层、准则层和指标层。

2.1.2. 评价指标构建

1) 主观选择指标

从国家关于农村一二三产业融合发展、农业现代化、农产品加工和农村信息化规划等文件中选取与农村一二三产业融合发展相关的指标,侧重于评价指标体系的全面性。

2) 初步筛选指标

采用德尔菲法对初步确定的指标进行筛选,保留与农村一二三产业融合发展关联性较强的指标,剔除关联性较弱的指标。

3) 客观筛选指标

对初步筛选后指标的原始数据进行无量纲标准化处理,标准化公式如下:

(1)

(2)

式中

为无量纲处理的数据,Xij为正向化指标原始数据,

为逆向化指标原始数据,Xmax为原始数据最大值,Xmin为原始数据最小值。

应用SPSS20对无量纲标准化数据

进行R型聚类分析,根据R型指标聚类结论,最终确定农村一二三产业融合发展评价指标(C)。

2.2. 农村一二三产业融合发展水平评价

2.2.1. 层次分析法确定各层次指标权重

层次分析法(简称AHP)是萨迪(A. L. Saaty)于在1970年代提出的一种定性和定量相结合,系统化、层次化的多目标决策排序方法 [22] 。该方法把多层次、多目标复杂的决策系统要素依次按重要性进行量化,然后进行层次排序,最终确定决策因子的重要性次序。

1) 建立判断矩阵

采用A. L. Saaty教授提出的1~9比例标度法对评价指标重要程度进行量化 [23] ,见表1。

Table 1. Judgment matrix scale and its meaning

表1. 判断矩阵标度及其含义

注:Cij = {2, 4, 6, 8, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8}表示指标i,j重要性比较,介于Cij = {1, 3, 5, 7, 9, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9}之间。

对于n个元素来说,两两判断矩阵为

,Cij表示指标i和指标j相对重要值。

判断矩阵形式如下:

Cij有如下性质:

a)

b)

c)

2) 判断矩阵一次性检验

采用CR值指标进行检验,判断矩阵的内在逻辑性。

(3)

(4)

λmax为判读矩阵最大特征根。不同阶的判断矩阵,平均随机一致性指标RI特征值不同 [23] ,见表2。

Table 2. RI Value of first to ninth order judgment matrix

表2. 1~9阶判断矩阵RI值

如果CR < 0.10,表明判断矩阵具有一致性,否则,需要重新调整判断矩阵。

3) 层次单排序

从理论层面讲,层次单排序的计算问题可以看作是计算判断矩阵的最大特征跟及其特征向量的问题。根据判断矩阵来计算指标层指标(Cn)对于各自归属的准则层(Bn)、准则层各因素对于各自归属的目标层(An)、目标层各因素对于农业产业融合发展水平指数(A)的相对重要性,最后归结为本层次有联系的指标之间的重要性次序的权值,简言之,就是底层元素的权重排序。

4) 层次总排序

层次总排序就是最低层次因素相对于最高层次因素的相对重要性,即指标层各指标(Cn)相对于农业产业融合发展水平指数(A)的权重排序。

2.2.2. 农村一二三产业融合发展指数

农村一二三产业融合发展指数为标准化后的各个指标原始数据数值与相应权重乘积之和,公式如下:

(5)

式中,F代表农村一二三产业融合发展指数,

为指标权重。

2.2.3. 农村一二三产业融合发展阶段评价

参照李芸等关于农业产业融合发展阶段划分方法 [24] ,农村一二三产业融合发展划分为起步阶段、成长阶段、基本实现阶段和深度融合发展阶段,见表3。

Table 3. Development stage of rural primary, secondary and tertiary industries integration

表3. 农村一二三产业融合发展阶段

农村一二三产业融合发展起步阶段主要特征表现在粮食产量稳步增长,解决了基本的温饱问题。农业产业结构开始扭转单纯以种植业为主的局面,开始进行农副产品加工,初步形成了生产规模。

农村一二三产业融合发展成长阶段主要特征是农村出现了一批以农产品加工为主的农业产业化龙头企业,农业产业化经营组织数量大幅上升,产业化组织类型多样。产业融合重点向区域品牌塑造、农业功能拓展、循环农业、农产品加工副产物综合利用等方面发展。

农村一二三产业融合发展基本实现阶段主要特征是实现了农业产业内部有机融合、全产业链发展融合、农业功能拓展融合、科技渗透发展融合、产业集聚型发展融合、知名品牌拉动、农业与互联网融合,龙头企业产业链延伸带动、合作社产业延伸带动农民增收。

农村一二三产业融合发展深度融合阶段主要特征是把农产品种植、收割、加工、运输和销售形成完整的供应链,将农户、生产商、分销商、批发商和零售商全部连接到一起,形成农业产业的完全融合。实现点对点交易,将产品、服务商、供应商、消费者联系在一起,实现了更加高效、透明、安全的农产品市场交易。专业化的农业产业链覆盖了农产品的生产、流通、销售和服务的各个环节,形成品牌化、标准化、有机绿色的农产品,从根本上确保农产品质量,增加了农民收入。

3. 农业产业融合发展评价指标体系

3.1. 预选指标体系

根据国家农村一二三产业融合发展政策、农村一二三产业融合发展规划、农业现代化规划、农业信息化规划等文件和规范,为更全面反映农村一二三产业融合发展水平,初步设定如下评价指标体系(见表4)。目标层3个指标,准则层10个指标,指标层30个指标。

3.2. 主观筛选指标

通过德尔菲法,根据专家意见删除准则层4个指标,合并保留6个指标,即农业产业链延伸、农业多功能性拓展、农业产业融合经济效应、农业产业融合社会效应、科技金融贡献程度和农业生产资料利用程度。删除指标层农产品电子商务交易额年增速(C12)、农产品网上零售额与农业总产值比值(C13)、“信息进村入户”村级信息服务站覆盖率年增速(C14)、农业物联网等信息技术应用比例(C16)、万元农业GDP耗水(C21)、城乡人均固定资产投资比(C23)、R & D投入强度年均增长(%) (C24)、秸秆综合利用率(C29)等8项与农村一二三产业融合发展紧密型不高或者相似度较高的指标,剩余22项指标。

Table 4. Evaluation system of development indicators for rural primary, secondary and tertiary industries integration

表4. 农村一二三产业融合发展指标评价体系

3.3. R型聚类筛选指标

根据保留的22个指标层评价指标,采用我国粮食主产区——黑龙江省2013~2017年的数据(数据来源:2014~2018中国统计年鉴;2014~2018黑龙江统计年鉴;黑龙江省农业委员会;黑龙江省水利厅;黑龙江省畜牧局;黑龙江省通信管理局;黑龙江省工信委中小企业局;黑龙江省农村发展研究中心;中国银监会黑龙江银监局),对22个指标进行R聚类,删除休闲农业年接待旅游人次年均增长(C8)和养殖废弃物综合利用率(C30) 2个与其他指标高度重叠的指标,最终评价体系剩余20个指标。其中第一产业增加值占GDP比重(C7)、城乡居民收入比(C22)两个指标为逆指标。

3.4. 各层次指标权重

采用1~9比例标度法构建判断矩阵,经过CR一致性检验,计算判断矩阵层次单排序和层次总排序,得到各层次指标相对权重和指标层绝对权重见表5。

Table 5. Weight table of evaluation indicators for the development of rural primary, secondary and tertiary industries integration

表5. 农村一二三产业融合发展评价指标权重表

4. 我国粮食主产区——黑龙江省农村一二三产业融合发展评价

黑龙江省一直是我国粮食主产区,2017年粮食产量占全国粮食总产的9.7%,占东三省粮食产量的51%。黑龙江省粮食连续15年大丰收,年产粮食超过750亿公斤,8年来产量稳居全国第一。客观评价黑龙江省农村一二三产业融合发展水平具有十分重要的意义。

4.1. 农村一二三产业融合发展阶段分析

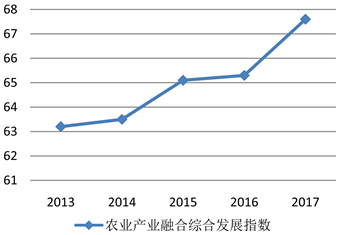

2013年的五年来,黑龙江省农村一二三产业融合综合发展指数分别为63.2、63.5、65.1、65.3和67.8 (见表6),表明黑龙江省农村一二三产业融合发展已经从起步阶段进入成长阶段,并逐年提高,尤其是2016年以来融合发展速度加快(见图1)。

Figure 1. Complex development index of rural primary, secondary and tertiary industries integration in Heilongjiang Province from 2013 to 2017

图1. 2013~2017年黑龙江省农业产业融合综合发展指数

Table 6. Complex development index of rural primary, secondary and tertiary industries integration in Heilongjiang Province from 2013 to 2017

表6. 2013~2017年黑龙江省农村一二三产业融合综合发展指数

4.2. 农村一二三产业融合发展指数分析

4.2.1. 目标层指数分析评价

2013~2014年黑龙江省农村一二三产业融合发展目标层指数总体上呈现出逐年升高的趋势,见表7。

Table 7. Development target layer index of rural primary, secondary and tertiary industries integration in Heilongjiang Province from 2013 to 2017

表7. 2013~2017年黑龙江省农村一二三产业融合发展目标层指数

2013~2017年黑龙江省农村一二三产业融合发展目标层指数中,可持续性发展指数最高,为94~100,进入基本实现产业融合阶段。这与近年来黑龙江省对农业金融、保险、科技进步、农业生态环境改善等方面的大力扶持密切相关。说明黑龙江省的农村一二三产业融合发展自始至终以农业生态文明建设为导向,农业产业融合一直坚持健康和可持续发展的道路。

2013~2017年经济社会效应指数在60~73之间,进入融合发展成长阶段。近几年黑龙江省农业产业融合发展围绕农业增收农民致富和发展绿色有机食品,推进农业战略结构调整,促进农业生产转型升级,农业发展成果产生了良好的经济效益和社会效益,农业产业融合已经从起步阶段步入融合发展成长阶段。

2013~2017年融合发展行为指数在55~62之间,刚刚进入融合发展起步阶段。黑龙江省是农业大省,由农业资源优势向农产品加工优势转变尚需一个过程,目前精深加工企业不多,作坊式加工型企业居多,高起点、高技术含量的龙头企业少,带动作用有限。主要农产品加工转化率平均只有58.8%,相反,沿海发达地区农产品早就达到90%的加工率 [25] 。黑龙江省要继续延长加工业产业链条,促使农产品由初加工向精深加工转变,向高营养和高附加值转变,实现现代农业发展的新突破。

4.2.2. 准则层指数分析评价

2013~2017年黑龙江省6个准则层农业产业融合发展指数介于42~100之间,分别处于起步阶段、成长阶段、基本实现阶段和深度融合发展阶段,见表8。

Table 8. Development criteria layer index of rural primary, secondary and tertiary industries integration in Heilongjiang Province from 2013 to 2017

表8. 2013~2017年黑龙江省农村一二三产业融合发展准则层指数

1) 农业产业链延伸

2013~2017年黑龙江省农业产业链延伸指数平均值为47.2,刚刚处于起步阶段。按《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016~2020年)》规定,规模以上农产品加工业主营业务年均增长值为6%,主要农产品加工转化率68%,农产品加工总产值与农业总产值比值为2.4:1,黑龙江省分别达到4.4%、58.8%和0.71:1,只有全国平均值的73.3%、86.5%和29.2%。

2) 农业多功能拓展

2013~2017年黑龙江省农业多功能拓展指数平均值为93.7,已经进入基本实现阶段阶段。在农业多功能拓展方面,黑龙江省充分发挥资源优势,调整农业产业结构,培育农民收入新业态,重点推进休闲农业和乡村旅游。把挖掘黑土地绿色生态和环境文化价值与乡村振兴有机结合,在黑龙江农村形成产业新形态。截止2017年末,全省休闲农业经营主体发展到5703家,经营收入达到82.5亿元,同比分别增长10.2%和10.6%。吸纳14.3万农民就业,带动13.9万户农民在产业发展中受益,成为农村经济发展的新亮点之一 [26] 。

3) 产业融合经济效应

2013~2017年黑龙江省农业产业融合经济效应指数平均值为65.7,已经进入成长阶段。黑龙江省通过深挖农业区域资源优势,优化农业种植业和养殖业结构,延伸农业产业链,在实现粮食产量连续15年大丰收的同时确保了农民增收与就业促进。全省人均农民收入由2013年的9634元上升到2017年的12,655元,提高了31.4% [27] 。

4) 产业融合社会效应

2013~2017年黑龙江省农业多功能拓展指数平均值为73.58,平均进入成长阶段。黑龙江省通过龙头企业、农民合作社的紧密利益联结机制,以农业产业化组织带动农民增收。以“龙头企业 + 基地 + 农户”、“保底收益 + 分红”、“土地流转”、“合作社 + 订单”等合作方式让农民分享农业经营主体收益。同时通过劳务推介促进农村劳动力向乡镇和村办企业转移。

2015年和2016年农业多功能拓展指数分别为48.1和56.6,倒退为起步阶段,主要原因是近年来黑龙江省人口净流出造成的。据2016年人口抽样调查推算,黑龙江省全年人口出生率为6.12‰,死亡率为6.61‰,人口自然增长率为−0.49‰。年末常住总人口为3799.2万人,比上年减少12.8万人 [28] 。

5) 科技金融贡献程度

2013~2017年黑龙江省农业产业融合科技金融贡献程度指数为100,进入深度融合发展阶段。黑龙江省在科技和金融对农业的支撑方面效果十分显著。在农业科技进步方面,积极开展农业应用基础和前沿高技术领域自主创新,构筑现代化大农业发展的技术高地;在农业保险方面,加强农业保险与财政支农奖补资金、贷款担保、财政贴息等方面的政策融合,建立“多方参与、风险共担、多层分散”的农业保险大灾风险分散机制;在农业信贷方面,各级财政部门积极研究制定支持农业担保机构发展的财政政策,对符合条件的农业信贷担保机构执行现行中小企业信用担保机构免征增值税政策。

6) 农业生产资料利用程度

2013~2017年黑龙江省农业产业融合生产资料利用程度指数为88~98,已经进入基本实现融合发展的阶段。近年来黑龙江省在农业水资源方面,加强旱田节水灌溉示范项目和高效节水灌溉工程建设,大力发展大型喷灌工程,在有条件的地方积极发展膜下滴灌;在农业生态方面,全面实施化肥减量增效、农药减量、秸秆综合利用、农膜及农药包装废弃物回收利用、耕地重金属污染防治、绿色有机食品发展等“六大行动”,通过三年努力,实现控制农业用水总量、减少化肥农药使用量目标,基本实现畜禽粪污、农膜、秸秆资源化利用目标。

5. 结论

随着我国经济发展模式进入新常态,经济发展重点不再是强调总量和速度增长,而是转变为调结构、稳增长和可持续性发展。新常态下的农业产业融合发展是不断变化的动态过程,其评价指标体系也需要不断补充完善。农村一二三产业融合发展评价体系既要反映农业产业融合发展行为和经济效应,还要与农业现代化、信息化和智慧农业相结合,更重要的是遵循农业生态文明建设,保证农业产业融合发展的可持续性。遵循上述原则,本文从农业产业融合发展行为、农业产业融合发展经济社会效应和农业产业融合发展可持续性三方面构建了农村一二三产业融合发展评价指标体系,并应用于我国粮食主产区农业产业融合发展水平评价。

我国粮食主产区黑龙江省连续15年大丰收,8年来粮食产量稳居全国第一位,其农村一二三产业融合发展过程十分具有代表性。通过本评价体系计算结果表明,黑龙江省的农村一二三产业融合发展已经从起步阶段进入成长阶段,并逐年提高。黑龙江省在农业资源可持续利用、农业科技进步贡献率和农业金融服务方面都走在全国的前列,但在农业新业态培育、农业增效和农业服务型产业方面还存在差距。黑龙江省农村一二三产业融合发展主要障碍因子是农产品加工总产值与农业总产值比值、第一产业增加值占GDP比重、农林牧渔服务业增加值/农林牧渔业增加值比值。提升黑龙江省农村一二三产业融合发展整体水平,还需要大力提高农产品加工转化率、农业劳动生产率和土地综合产出率,尤其要提升休闲农业发展水平,将休闲农业作为乡村振兴战略的重要措施。还要在农业技术推广、农产品流通信息、农产品质量保障、农产品运输加工等方面提供农业生产性服务。在新业态方面要通过智慧农业促进农村一二三产业的深度融合,实现现代农业产、供、销精准化、数字化和网络化服务。

基金项目

黑龙江省哲学社会科学规划青年基金项目(16GLC04)。

NOTES

*通讯作者。