1. 引言

杆塔基础是架空输电线路的重要组成部分,掏挖基础是一种应用广泛的杆塔基础类型,其主要承受上拔、下压和水平荷载,其中抗拔荷载是评价掏挖基础承载性能的主要因素,因此开展了对分层地基中掏挖基础抗拔承载性能试验研究。掏挖基础是利用机械或人工在天然土中直接挖(钻)成所需要的基坑,将钢筋骨架和混凝土直接浇注于基坑内而成的基础。掏挖基础可以充分发挥原状土地基承载性能,弃土弃渣少,水土流失量较少,对环境影响破坏小,因此被广泛用于高压输电线路中。

近年来,国外学者通过数值模拟、模型试验和真型试验方法,对掏挖基础的抗拔承载力进行了大量的研究 [1] [2] [3] [4] 。在国内,崔强 [5] 以黄土地基中9个掏挖基础为研究对象,揭示了掏挖基础与其周围土体在抗拔承载特性方面的差异。文献 [6] [7] 对掏挖基础在上拔力和水平力共同作用下的承载性能进行了研究。刘文白 [8] 通过原型试验,对掏挖基础的破坏机理进行了研究。鲁先龙 [9] 在大量的戈壁地基掏挖基础现场试验基础上,采用归一化荷载–位移双曲线模型对试验结果进行拟合,得到了较好的拟合结果。但是以上研究均以单一土层为研究对象,对分层地基中掏挖基础研究较少。本文根据掏挖基础现场抗拔试验,分析了粘土–粉土地基中掏挖基础的基顶荷载位移曲线特性、极限承载力、基础周围土体的破坏。

2. 试验方案

2.1. 场地概况

本次实验场地位于北京市房山区。该场地属于平原地貌类型,基础影响深度范围内为第四纪冲洪积层,主要由粉土、黏土组成,具有成层分布特点。场地土体黏聚力、内摩擦角、天然重度、含水率和塑性指数,见表1。

Table 1. Physical and mechanical properties of soil at the test site

表1. 试验场地土的物理力学性质

注:确定塑性指数Ip时,液限以76 g瓦氏圆锥仪入土10 mm为准。

2.2. 试验基础设计

试验基础结构见图1,基础尺寸见表2。图中H为掏挖基础立柱高度,h为掏挖基础扩底高度,t为扩大端圆台高度,d为立柱直径,D为扩大端直径。通常定义基础抗拔深度(H + h)与底板直径(D)的比值为深径比,记为λ。

Figure 1. Geometrical dimensions of excavation foundations

图1. 掏挖基础结构

2.3. 加载系统及加载方法

根据试验基础的预估极限承载力和基顶位移大小等因素,设计了上拔试验加载系统,如图2所示。

试验加载方式采用慢速维持荷载法 [10] 。试验基础分级加载,取基础预测极限荷载值的1/10作为第一级荷载值及各级荷载的增量。第一次加载为2级,之后按载荷增量逐级加载,直至基础完全破坏。

3. 试验结果与分析

3.1. 基础荷载位移特性

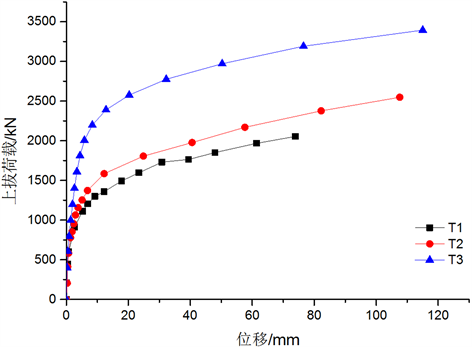

在上拔荷载作用下,黏土–粉土地基掏挖基础的基顶荷载–位移曲线形态相似,为缓变型,见图3。整个加载过程可划分为3个时期。

1) 加载初期,掏挖基础立柱段的侧摩阻力发挥主要作用,随着荷载增加,侧摩阻力沿着立柱逐渐向下发展;在立柱段摩阻力未完全发挥时,扩大端通过压缩上部土体开始发挥作用,此时的地基土体主要发生弹性变形。在该阶段,基顶荷载位移曲线近似呈线性,荷载随基顶位移增大而迅速增大,在整个加载过程中该阶段的荷载增速最快。

2) 加载中期,上拔荷载主要由立柱段侧摩阻力、扩大头段阻力和基础自重组成,地基土体变形增大,大都处于弹塑性状态。在该阶段,荷载位移曲线变缓,呈非线性变化,荷载增速逐渐减小。

3) 加载后期,地基土体变形急速增大,大部分土体处于塑性状态。该阶段,荷载位移曲线近似成一条直线,随着位移进一步增加,荷载增速快速减小,此时基础达到极限破坏状态。

由图3可以看出,在基顶荷载较小时,T1、T2和T3的基顶荷载位移曲线基本一致,位移排序为T1 > T2 > T3,但相差不大。随着荷载增加,荷载位移曲线出现明显差别,T1、T2、T3的基顶位移依次减小,位移差值呈增大趋势。由此可见,黏土–粉土地基中掏挖基础的埋深越大,其抵抗变形的能力越强。

3.2. 极限承载力

试验桩的Q-S曲线为缓变型,分别采用初始直线斜率法、双直线交点法、L1-L2法 [11] 和规范法 [12] 来确定桩的极限抗拔承载力。表3为不同方法所确定的极限抗拔承载力及其对应的位移。

Figure 3. Load vs. displacement curves of foundation top plane

图3. 基顶荷载位移–曲线

Table 3. Ultimate bearing capacity and displacement of foundations

表3. 基础极限承载力及其对应位移

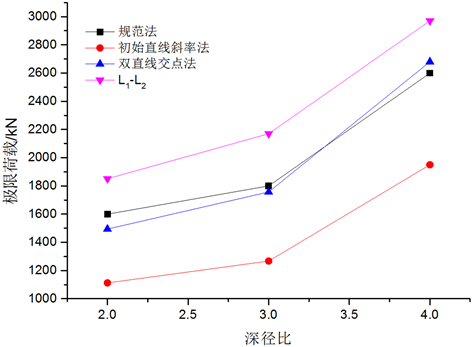

记初始直线法得到的极限承载力值及其对应的位移为TSTU和sstu;记双直线交点法取得的极限承载力值及其对应的位移为TTIU和sTIU;记规范法取得极限承载力值及其位移为TG和sg;记L1-L2法取得的极限承载力值及其对应的位移为TL2和sL2。为了方便比较,将不同的取值方法得到的极限承载力值与L1-L2法取得的极限承载力值相比 [13] 。表4给出了承载力比值结果及位移分析结果。通过表4可以发现:按极限承载力取值大小对4种取值方法进行排序,L1-L2法 > 规范法 > 直线交点法 > 初始直线斜率法;位移大小排序与极限承载力排序相同。

L1-L2法的位移过大,超过多数建筑物可允许的变形量,且通过现场观察发现,地表明显隆起且裂缝开展较多,地基土体破坏明显,土体进入塑性破坏状态;初始直线斜率法的位移过小,通过现场观测发现当基顶位移在5.3 mm左右时,地表无明显隆起和裂缝,基础无破坏现象,地基土体发生弹性变形,此时地基的承载能力没有充分发挥。双直线交点法和规范法的取值大小近似,地基及基础变形无明显区别,地基土体处在弹塑性状态。通过表4可以法现,规范法的标准差及变异系数明显小于双直线交点法,这表明规范法的取值更加稳定可靠。综上,规范法较适合黏土–粉土地基掏挖扩底基础的极限承载力确定。

Table 4. The ratio of the ultimate bearing capacity to the TL2 and the displacement of foundations

表4. 试验基础极限承载力与TL2的比值及位移分析结果

图4是不同方法取得的上拔极限荷载与深径比关系曲线。图中曲线形态相似,呈非线性增加关系,随着桩的深径比增加,曲线斜率增大,即极限承载力增速变大。采用规范法取值,掏挖基础深径比由2增加到3,桩的极限承载力增加了12%,深径比由3增加到4,桩的极限承载力增大了47%。T1、T2基础埋置在相同的土层中,随着基础立柱长度的增加,T3基础的扩大端延伸到土层性质较好的黏性土中,所以出现基础埋深增加相同而极限承载力增幅却明显增大的现象,即出现图3和图4中的曲线关系。掏挖基础的极限承载力由基础自重、桩侧摩阻力和扩大端阻力组成,其中扩大端提供的抗拔阻力在掏挖基础的极限承载力中占比较高,而扩大端提供的抗拔阻力由其周围土体对其反作用力提供,因此扩大端所处土层的性质对基础的极限承载力影响显著。

Figure 4. Curves of load-depth-diameter ratio

图4. 荷载–深径比关系曲线

3.3. 破坏模式

通过土体开挖的方式获得桩周土体裂缝,开挖至宏观裂缝消失深度,见图5。

Figure 5. Section plane of soil around pile

图5. 桩周土体剖面图

对于掏挖基础上拔破坏,基础周围土体裂缝自扩大端向地表开展,最终开展到地表(图6)且在基础周围土体中形成细小裂缝和宏观裂缝。宏观裂缝清晰、肉眼明显可见且连续性较好,见图5;微观裂缝细小、不明显可见且无连续性。

在掏挖基础上拔过程中会出现大量的微观裂缝。现场观察发现,剖面宏观裂缝两侧均发现细小的微观裂缝。因此可推断出本次实验的宏观裂缝并不是地基破坏的边界。

在上拔过程中,通过对地表宏观裂缝观察发现:裂缝在弹塑性阶段开始出现,自桩土交界面向外出现放射状径向裂缝并缓慢向外延伸;当径向裂缝延伸到一定程度时,在相邻径向裂缝的末端之间出现裂缝,将径向裂缝相互连接,最终在地表形成围绕基础的环状裂缝,地基破坏,见图6。综上,可将掏挖扩底基础的地表裂缝发展过程划分为无裂缝阶段、放射状裂缝开展阶段和环状裂缝开展阶段。

图7为T1、T2、T3桩周上部土体宏观裂缝剖面图。自地表沿着裂缝向下开挖发现:地表裂缝向着桩身的方向,斜向下延伸,最后相交于桩身等直径段,见图5。T1、T2、T3基础的地表环状裂缝半径分别为2.36 m、1.66 m、1.68 m。据此可以发现:在黏土–粉土地基中,随着深径比的增加,地表宏观裂缝的影响范围先减小后趋于稳定。T1、T2、T3裂缝自地表向下延伸深度分别是2.75 m、1.63 m、1.25 m。据此可以发现:在黏土–粉土地基中,随着深径比的增加,剖面宏观裂缝延伸深度逐渐减小。

掏挖基础的上拔破坏模式可分为整体破坏模式 [14] [15] [16] 和局部破坏模式 [17] 。综上,通过基础周围上部土体裂缝和已有研究成果,可推测出黏土–粉土地基掏挖基础的上拔破坏模式为整体破坏。

4. 结论

1) 黏土–粉土地基掏挖基础的上拔荷载位移曲线为缓变型,且埋深对荷载位移曲线类型无影响。基础埋深越大,其抵抗变形的能力越强。

2) 在黏土–粉土地基中,按极限承载力取值的大小对几种方法进行排序,L1-L2法 > 规范法 > 双直线交点法 > 初始直线斜率法。位移排序与极限承载力一致。规范法较适合黏土–粉土地基掏底基础的极限承载力取值。

3) 随着埋深增加,黏土–粉土地基扩底基础地表宏观裂缝的影响范围先减小后趋于稳定,剖面宏观裂缝延伸深度逐渐减小。黏土–粉土地基中掏挖基础的上拔破坏模式为整体破坏。

上述结论是基于黏土–粉土地基中开展原型试验而获得,对于其它地质土体条件,还需进一步的研究。

基金项目

中央高校基本科研业务费专项资金资助(2652017069)。