1. 引言

2013年《中华人民共和国旅游法》的发布与施行,从法律层面对旅游公共服务水平提供了法律依据,《“十三五”全国旅游公共服务规划》、《关于进一步做好旅游公共服务工作的意见》相关发展规划、政策法规、意见不断出台,旨在推动我国旅游公共服务体系建设水平向前发展。由此可见,旅游公共服务已经受到了政府部门和旅游行业的高度重视。完善旅游公共服务体系,是进入大众旅游时代的必然选择,也是促进旅游业提质升级的必然要求。十九大报告中也明确指出要以人民群众的需求为导向,可见,游客的共同需求应放在建设旅游公共服务体系的首位。在此背景下,笔者通过对2016年以来的我国旅游公共服务体系的研究文献进行梳理,对研究的现状进行分析和综述,并对现有研究的特点进行总结,以期为我国旅游公共服务体系的研究带来重要的理论和现实意义。

2. 我国旅游公共服务体系研究概述

本文以中国期刊全文数据库文献为基础,以“公共服务”、“旅游公共服务体系”为主题进行检索,选取了《经济地理》、《改革与战略》、《旅游学刊》、《河北学刊》、《城市规划》、《经济经纬》、《资源科学》、《企业经济》、《现代城市研究》等刊物文献进行梳理研究。

2.1. 文献发表类型的统计研究

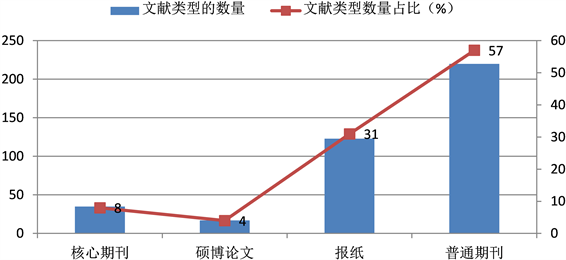

笔者以2016年1月至2019年9月为时间段,检索出395篇文献,其中出自中文核心期刊和CSSCI来源期刊共35篇,仅占总数的8%,硕博论文17篇,报纸文献123篇,普通期刊文献220篇(见图1)。本文以此为依据,对其论文发表数量及研究领域、作者及其机构分布、关键词贡献网络进行统计分析。

Figure 1. Statistical chart of literature types on tourism public service system published in China from 2016 to 2019

图1. 2016~2019年我国发表关于旅游公共服务体系的文献类型统计图

2.2. 文献发表数量和研究领域

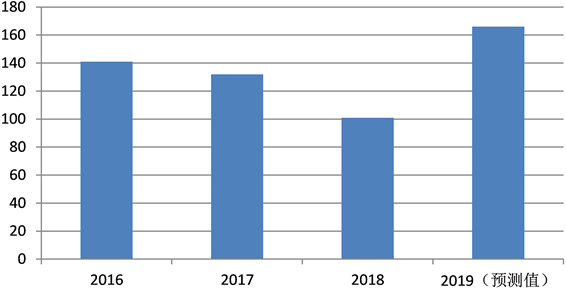

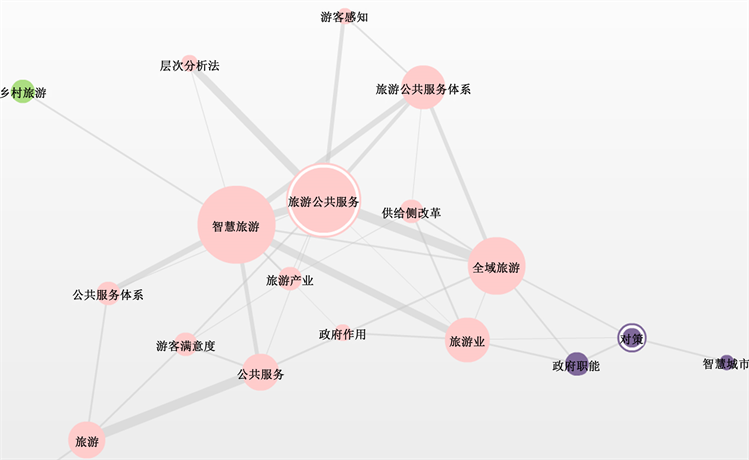

“十三五”时期是我国决胜全面建成小康社会的关键时期,更为我国旅游业的发展提供了重要机遇,旅游发展进入新阶段,旅游公共服务的基础支撑作用会更加凸显。然而梳理文献可知,我国学者对旅游公共服务的重视程度有待提升。自2016年以来,关于旅游公共服务体系的论文发表数量呈逐年下降的趋势,但据CNKI统计分析表明,预测2019年全年旅游公共服务体系的论文发表数量会达到167篇,呈现回升态势(见图2)。另外,2016~2019年我国期刊发表旅游公共服务体系论文领域主要集中在旅游公共服务体系、智慧旅游、旅游产业、全域旅游、游客满意度等(见图3)。

2.3. 文献作者及机构分布

通过CNKI结果的自动统计分析,并对论文发表数量 ≥ 3的作者和论文发表数量 ≥ 5的机构进行分析,得出以下结论:旅游公共服务论文高产作者主要集中在旅游学和公共管理领域。研究旅游学领域的机构包括天津师范大学、云南大学、三亚学院等;研究公共管理学领域的机构包括上海师范大学、华侨大学、华南理工大学等(见表1和表2)。

Figure 2. Journals published in China in 2016-2019 tourism public service system of paper charts

图2. 2016~2019年我国期刊发表旅游公共服务体系论文走势图

Figure 3. Journals published in China in 2016-2019 tourism public service system research field distribution

图3. 2016~2019年我国期刊发表旅游公共服务体系论文研究领域分布图

Table 1. Author distribution of journal papers on tourism public service system from 2016 to 2019

表1. 2016~2019年关于旅游公共服务体系期刊论文作者分布

Table 2. Distribution of journal papers on tourism public service system from 2016 to 2019

表2. 2016~2019年关于旅游公共服务体系期刊论文机构分布

2.4. 关键词共现网络图谱

根据CNKI计量可视化分析得出,旅游公共服务体系的关键词共现网络大体为三块聚类,一是关于旅游公共服务,二是关于乡村旅游,三是关于提出对策和政府职能方面。据旅游公共服务体系关键词共现图谱可以看出,中心性较高的关键词有旅游公共服务体系、旅游公共服务、智慧旅游、全域旅游。还可以看出与“旅游公共服务体系”共现的关键词有“游客感知”、“供给侧改革”,与“旅游公共服务”共现的关键词有“满意度”、“层次分析法”、“旅游产业”,与“智慧旅游”共现的关键词有“乡村旅游”、“旅游业”、“公共服务”等(见图4)。

Figure 4. Tourism public service system keywords co-occurrence network

图4. 旅游公共服务体系关键词共现网络

3. 我国旅游公共服务体系研究现状

梳理相关文献可知,国内学者研究旅游公共服务体系主要围绕在基础研究和综合应用两个方面。基础研究包括体系构建及内涵、供给机制、服务质量和方法的研究,综合应用包括现状诊断研究、智慧旅游大数据研究、问题及对策研究。

3.1. 基础研究

3.1.1. 体系构建及内涵的研究

国内学者针对旅游公共服务体系构建主体的统一论调是,普遍认同以政府为核心,相关部门协同介入。李亚卓探讨了旅游公共服务的内涵和优化的举措 [1]。蒋婷等研究了旅游公共服务的构建机制等内容,着重在游客视角下进行探究 [2]。徐虹等从游客和政府两个主体出发提出关于建设旅游公共服务的对策建议 [3],其中,政府在这一过程中发挥带头引领作用 [4]。

3.1.2. 供给研究

在供给导向方面,旅游目的地管理者开始主动有意识地迎合了游客需求,以游客需求为导向提供旅游公共服务,如全国范围内的A级景区核查过程中将公共服务设施作为重要检查要素,以游客为中心,站在游客的角度感受旅游公共服务设施的使用程度,如厕所卫生、智慧导览、老人轮椅、儿童专用车等。在供给内容方面,有学者强调应当强化对政府部门在旅游公共服务中的服务水平,提供为公众谋实惠的供给 [5],并对旅游公共服务提供的阶段做出详尽阐述 [6] [7]。在供给区域方面,少数民族地区的旅游公共服务供给现状同样值得关注和进一步研究 [8]。另外,公共文化内地化的困境出现在了香港,翁毅等从旅游文化体验视角探究了香港旅游公共服务的供给机制 [9]。

3.1.3. 旅游公共服务质量的研究

近年来,游客已经从传统的观光游向深度游、体验游转变,愈加重视旅游目的地服务质量,尤其是公共服务质量在目的地中起到基础和支撑作用,国内相关研究主要集中于游客满意度方面。吕连琴运用因子分析法,提取了公共信息等六个变量用来测量游客满意度 [10]。马慧强等结合山西省旅游公共服务现状,多角度探析游客满意度 [11]。另外,也有关于旅游公共服务质量的提升和量表设计研究。吴艺娟等从互联网 + 大背景出发,研究旅游公共服务质量的网络测评和信息服务质量 [12]。陈振明等以厦门市思明区为例,认为应当从政府层面提升旅游公共服务质量 [13]。更有学者以服务科学理论为指导,融合多学科视角对旅游公共服务的质量影响的主要因素做出系统解释,蔡礼彬和罗依雯认为只有政府在整个服务活动过程的关键节点处,如服务质量评估、关键技术开发等增强同游客的互动沟通环节,才能增加与游客关系的良性粘度 [14]。介于当前我国大部分地区仍然无法保证旅游公共服务的高质量供给,李健仪等设计并检验了旅游公共服务质量量表 [15]。

3.1.4. 研究方法应用研究

我国关于旅游公共服务的研究方法通常采用问卷调查进行收集并整理调查数据,运用SPSS研究所得数据。贺宇帆等运用了因子分析法,运用SPSS统计分析软件对入境旅游公共服务认知评价进行研究,建立相关模型并检验 [16]。李健仪等运用结构性访谈法,组成第一阶段的测量指标为量表的进一步研究提供依据 [15]。王佳欣等通过问卷调查法,对旅游公共服务的效度信度进行分析,认为只有充分满足游客需求,才能相应地提高游客对旅游目的地的打分值,从而对症进行服务的提质升级。

3.2. 综合应用研究

3.2.1. 现状诊断研究

自2016年起,我国旅游公共服务体系研究大体围绕以下几个方面。一是旅游信息服务体系建设方面。目前,公众参与到旅游中的形式发生巨大变化 [17],在出游方式上,人们倾向于自由行旅游;在交易形式上,从线下向线上转移。可见,线上支付倒逼旅游信息服务要提质升级。李剀阐述了昆明市旅游公共信息服务中心的建成,其独特之处是会定期的指派志愿者到各旅游信息咨询中心提供服务和帮助 [18]。陈啸指出在建设旅游咨询中心方面,既要保障游客获取信息的直接性和便捷性,又要保障当地居民对信息的同等使用率 [19]。宋宇指出旅游信息服务本身同样存在发展不均衡 [20]。黄冰清等着眼于五三农场的节事活动,用数据分析的方法验证了智慧旅游平台对旅游目的地的作用,带动促销当地农副产品 [21]。二是旅游安全便捷体系建设方面。学者们整体上都认同旅游行政管理部门应当以组织化的形式,为旅游过程中发生的危险提供最及时的帮助和救援。政府可以在旅游安全保障方面建立长效监督机制,包括引导规划餐饮市场、及时进行救援工作、及时疏导并预报交通道路临时状况。另外,旅游地当地各部门可以对旅游安全服务进行协同管理,不断深化创新监管方式,优化市场秩序 [22] [23] [24]。三是旅游便民体系建设方面。李剀指出昆明市自2014 年开始,以电子商务为契机推出“一卡通”,供市民和游客在国际旅游月消费使用。四是旅游行政服务功能体系建设方面,陈振明探究了当前我国的行政管理机制呈现碎片化 [13]。五是旅游交通便捷服务体系建设方面,我国旅游目的地交通管理部门大体上缺乏资源整合机制,部门之间协调不畅 [25]。

3.2.2. 智慧旅游大数据研究

智慧旅游即是运用科技手段,在互联网云计算之下,充分对旅游景区等旅游目的地的实时信息、特色资源等旅游要素进行整合,以提高旅游活动中管理的精细化水平,增强科技感 [26]。将旅游公共服务融合科技色彩,符合当前我国信息化、科技化的发展要求 [27],全国范围内应当提高智慧旅游的通达度,尤其为发展水平较慢的地区在智慧旅游发展服务中给予扶持,以科技突破经济落后地区的发展瓶颈。李剀以昆明市高科技智慧旅游平台上线为例,指出对旅游资源等各种元素进行重新划分和整合,既使管理者可以有效进行规划宣传,又使游客全方位多角度进行旅游体验,借助云计算等技术,能够方便快捷且成本低廉地获取旅游目的地信息。郑治伟等解释了持续推进智慧旅游建设能够助推旅游业整体提质升级 [28]。黄娟等以武汉市为例,选择黄鹤楼试点搭建旅游信息在线服务的沟通模式,创造性的为智慧旅游提供智力支持 [29]。

大数据应用方面,当前我国旅游法中的部分表述不能完全反应我国旅游大数据新业态的现状 [30]。对于旅游大数据体系建设方面,学者们纷纷指出旅游大数据的重要作,它提升了游客获取景区信息的便捷程度,也增添了游程的科技化色彩。陈啸强调要把握住旅游业的大数据平台的利用。陈振明等提出以大数据为平台,借助大数据了解游客信息,并对游客需求做出回应。杨亚男等认为现阶段由于散客量增多,节假日游客数量激增,旅游新业态发展等多种因素加大了对旅游公共服务的需求,大数据平台的使用具有很大的必要性 [31]。

3.2.3. 体系建设问题及对策研究

梳理相关文献可知,我国学者针对体系建设方面存在的问题进行了大量研究。目前,体系建设正处在缓慢上升阶段,虽获得政府的高度重视,但基于发展基础不雄厚,社会资本支持力度不够,使得建设水平一般,就旅游公共服务本身而言,在硬环境和软环境的建设上都有极大发展空间;就旅游行业部门而言,旅游行政服务体系水平建设亟待提高,部门间运行机制存在缺位、错位、不顺畅等问题。

一是旅游公共信息服务平台不健全 [32]。我国旅游公共服务自给自足性不强,过度地依赖政府且市场化运行过低。在旅游公共信息建设方面,我国无法落实高水平信息服务提供方式,受限于资金不足和基础设施建设不到位 [33] [34]。游客当前的需求已经不仅仅停留在传统意义的旅行方式上,而是对旅游目的地的实时信息有更多的关注,比如景区人数情况、景区停车场剩余可停入车辆情况、失物认领等。乡村旅游中这一问题更加显著,袁玲对桂林地区的乡村旅游进行梳理研究,她认为当地乡村旅游信息平台没有充分将桂林旅游的农业观光等旅游吸引物表现出来 [35] ;。针对这些问题,陈啸建议在旅游目的地建立旅游咨询服务体系时,应当确保工作人员和游客之间的信息具有对称性,提高信息的通达度和及时性 [19]。

二是运行效率低下。我国政府在旅游公共服务建设方面缺乏沟通协调,导致责任分担落实不明,旅游部门的相关利益主体在利益驱动下不主动作为。当前相关旅游部门在落实公共服务的提供环节上互相推诿,游客无法合理行使自己的权利,导致我国旅游公共服务运行机制整体表现不顺畅。针对这些问题,夏杰长等研究了应当从制度层面打破我国在建设旅游公共服务体系中出现的行政效率低下问题,行政管理机制改革,保证制度出台具备人性化和多样化,重新划分各部门职责,并建立健全监督管理机制 [36]。

三是体系建设基础不雄厚。在利益驱动下,公共服务建设在吸引融资方面不占据优势,缺少社会资本的大量涌入和协同运营导致发展基础不牢固。以互联网为媒介的大数据平台落实不到位,各旅游部门和游客之间无法实现双向互动。另外,当前我国针对旅游公共服务建设呈现重硬件轻软件的趋势,各部门较热衷于兴建旅游交通等硬件设施。长此以往,我国旅游公共服务建设的水平很难实现质的飞跃,仅仅停留在钢筋水泥的建筑层面。对此问题,杨亚男认为旅游业发展应主动出击旅游新业态,为旅游公共服务水平的提升提供新思路,弥补基础不扎实的弊端 [31]。首先,可以着重从制度和政策层面提升旅游公共服务建设水平,将旅游公共服务体系上升到国家体系层面,从而获得国家层面的资金支持;其次,要减免企业税收负担,号召企业为旅游公共服务发展贡献力量;再者,推动旅游教育改革,加深人才助兴旅游业的理念,引导更多高素质高技能人才向旅游行业分散;最后,合理运用现代科技互联网手段,紧跟时尚化、年轻化、科技化潮流,使旅游公共服务的建设与发展跟紧公众的合理需求。

四是旅游行政部门公共服务意识淡薄。首先,我国旅游行政部门在处理相关旅游问题时采取的是行政手段,行政手段本身具有行政色彩,无法有效和公众达成理解共识,造成公共服务意识淡薄。其次,相关旅游行政管理部门对我国旅游公共服务的内涵和供给缺乏科学的认识,普遍认为诸如交通、酒店等硬件设施的质量提升,自然会赢得游客的喜爱和对旅游目的地的高满意度。另外,最重要的一个方面是由于旅游行政部门作为直接地提供旅游管理的主体,在管理中会出现缺位和错位等问题。针对以上问题,周永博等提出应按照智慧旅游的思路,以厕所革命为母板,提高旅游目的地信息化水平,进而增强员工公共服务意识 [37]。

此外,少数民族地区同样存在以下问题。首先,服务总量供给不足。其次,区域服务不一致。大多集中在西北西南地区,这种在某一地区集中连片的民族分布特征,使得民族旅游相对也集中在西北西南民族聚居地区。各民族地区的旅游公共服务并不能保持统一步伐,每个地区建设水平各有差异。再次,服务主体单一。在固有的传统观念中,无论是交通、信息,还是安全、惠民等方面的公共服务都由政府来统一供应。因此,即使在网络上可以搜索到各种民族地区旅游要素服务,提供了较为丰富的服务信息,但是相较于游客越来越多的个性化、深入化服务需求,服务层次仍然较低 [8]。

总的来说,现阶段,我国学者多从旅游公共服务的供给方式、筹集资金、游客需求和人才培养等方面对提升旅游公共服务水平提出对策 [38] [39]。大体上有以下五种思路:以智慧旅游为主线,增加科技元素为游客提供深层次体验的代入感,使旅游目的地服务供给多元化,特色旅游资源都得到合理开发;建立健全政策法律保障、多元化的资金来源保障、统筹协调的组织机构保障、高素质的人才队伍保障、公开透明的监督体系保障;建立健全以人为本的全方面保障机制,设立旅游应急中心和综合服务中心等场所;引领行业规范发展,转变原有粗放式的管理服务模式,以互联网为载体,借用互联网 + 的传播效用动员志愿者等社会力量协同参与到体系建设标准化工作中;建立旅游综合考评体系,构建“官方 + 协会 + 游客”的考评体系等。

4. 结语

通过文献分析和整理,笔者发现近三年我国旅游公共服务体系的研究存在以下特点:一是研究的学科视角较为广泛,多是从旅游学、公共管理学、社会政策等学科视角进行横向合作研究;二是从文章发表来看,关于旅游公共服务体系研究的核心期刊发文较少,报纸和普通期刊较多;三是我国学者对旅游公共服务体系的研究正逐步从体系构建、供给扩展向游客需求的角度进行探讨。

笔者认为,在“十三五”旅游业发展规划下,着重强调以人为本,政府部门真正地从游客需求角度出发探索体系建设的提升路径,可以进一步使旅游目的地留住游客,增加深度游意愿,并带动当地相关产业的发展。加之目前智慧旅游建设和大数据平台建设的合力推动下,预计国家和地区层面在今后一段时期内,会加大对旅游公共服务体系的资金与政策支持,从基础研究与综合应用两个方面,强化相关研究课题,不断推动我国旅游公共服务体系建设朝着时尚化、人性化、科技化发展。

基金项目

国家自然科学基金面上项目(71373174),天津市高校学科领军人才培养计划。