1. 引言

心理健康是人的整体健康状态的必要组成部分,在心理健康状态下个体才能有效发挥身心潜力与社会功能。传统的学校教育一味地追求学生学业成绩,片面追求升学率,而忽略学生的心理健康发展。心理健康问题与中学生的自我认同、个人特征、性格特点等方面紧密相关,个体一旦出现自我认同危机就会引发心理健康问题,所以初中生的心理健康状况不容小觑 [1]。个体在成长过程中,家庭因素、学校环境等均会影响到其心理健康状况 [2]。白春玉等人发现家庭的亲密和谐、统一协调将促进儿童心理的健康发展 [3]。有研究表明家庭成员之间的亲密度越高,初中生的身心发展更好 [4]。家庭成员之间情感联系紧密程度会使个体体验到更多的社会支持,能在教育方面起到明显作用 [5]。

家庭亲密度是反映家庭成员亲近关系及积极家庭氛围的综合指标,是指个体觉察到与家庭成员之间的情感联结程度,是家庭成员之间独立于联结的平衡。家庭关系对个体的道德成长以及品质形成和发展起着重要作用 [6],与父母及家庭成员之间的关系密切程度影响中小学生的道德情绪形成。良好的家庭亲密度有助于个体在面对消极情绪体验和挑战时,主动向家庭成员寻求帮助和支持 [7]。Ladd认为,学校适应就是在学校背景下愉快地参与学校活动并获得学业成功的状况 [8]。目前来看,关于学校适应的测量指标主要有学业、行为和情绪等方面 [9]。具体的话,学业方面主要是根据学生通过主要课程统一测验的分数进行判断;行为适应方面的测验指标主要是通过其是否存在课堂破坏行为等;情绪测量则主要是其社交能力、与同伴的关系等。

目前关于家庭亲密与学校适应的相关研究较多,但对于两者视角下,关于初中生的心理健康状况探索结构不完全一致,本文将深入探索三者之间的关系,探究学校适应可多大程度影响到个体的心理健康状况,以及学校适应与家庭之间的关系。

2. 研究方法

2.1. 对象

选取贵州省三所普通中学的7、8、9年级共439名学生作为调查对象,平均年龄为13.49 ± 1.16岁,男生225名(51.3%),女生214名(48.7%)。其中7年级学生143名(32.6%),8年级153名(34.9%),9年级143名(32.6%)。

2.2. 工具

2.2.1. 学校适应性量表

采用牛爱洋编制的《学生学校适应量表》,该问卷共41个项目,分为12个维度 [10]。分别为:归属感、同伴接纳、友谊质量、社交目标、元认知、学校目标、学业成绩、学校价值、技能、考试焦虑、遵守规则、能力信念。该量表评分采取5点计分,总得分越高则表示学校适应性越好。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.882。

2.2.2. 家庭亲密度量表

采用Oslon所编制,费立鹏等人修订的《家庭亲密度和适应性量表》,包括亲密度、适应性两个分量表,共30个项目,15个奇数题项为亲密度量表,15个偶数题项为适应性量表 [11]。本研究采用亲密度分量表进行测量,其中每个题项采取5点计分。正式测试时要求被试对该量表回答两次,一次为自己真实体验到的家庭现状,一次自己所希望的理想家庭功能状况。实际家庭亲密度分量表在本研究中的信度为0.639,理想家庭亲密度分量表在本研究中的信度为0.684。

2.2.3. 心理健康量表

选用王极盛所编制的《中国中学生心理健康量表》(MSSMHS),此量表包括强迫、偏执、敌对、人际敏感、抑郁、焦虑、学习压力感、适应性不良和情绪波动性10个维度,每个维度6个项目共60个项目 [12]。该量表采取5点计分。个体所得总均分越低,心理健康状况越好。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.961。

2.3. 施测方法

以班级为单位,由心理学专业任课教师担任主试,在发放量表之前采用统一指导语,发放问卷时均采取匿名方式,问卷采取统一施测,当场填写并立即收回。共发放550份问卷,回收515份,回收率为93.7%,剔除76份,有效率为85%。

2.4. 数据处理

运用SPSS22.0对数据进行分析。

3. 结果

3.1. 共同方法偏差

采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,结果发现,特征值大于1的因子共有35个,而且第一个因子解释的变异量为16.01%,远小于40%的判断标准,表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

3.2. 描述性统计

3.2.1. 家庭亲密度总体描述统计

由表1可知,本文实际所测家庭亲密度得分为43.69,高于家庭亲密度理论分37.5,此结果符合已有的研究结论 [13]。分析人口统计学变量得知,家庭亲密度的差异在年龄、年级、性别、是否独生子女等方面不显著。

3.2.2. 学校适应总体描述统计

通过对学校适应性的统计分析得出,具体见表2。学校适应性总分最高分为4.49分,最低分有1.43分,可知个体间的学校适应性差异较大。而从各个维度的来看,平均分最高的分别是学业目标、遵守规则和社交目标,最低的分别是技能因子、归属感以及考试焦虑。利用独立样本T检验得知,总体上学校适应性男女差异不显著,在各个维度上也不存在显著差异。

Table 1. General description of family intimacy of junior high school students (M ± SD)

表1. 初中生家庭亲密度总体描述情况(M ± SD)

Table 2. The overall description of the dimensions of school adaptation for junior high school students and gender differences (M ± SD)

表2. 初中生学校适应性各维度总体描述与性别差异(M ± SD)

3.2.3. 心理健康状况总体描述统计

由表3可知,男女得分均靠近各维度的平均分2.5分,说明初中生整体心理健康状况接近平均水平。在心理健康均分中,最低分有1分,最高分有4.53,心理健康状况存在个体差异。通过独立样本T检验可知,心理健康状况总体上无男女差别,在各维度上不存在显著差异。

Table 3. General description of mental health status and gender differences (M ± SD)

表3. 心理健康状况总体描述及性别差异(M ± SD)

3.3. 相关分析

研究中各变量平均数、标准差和相关系数如表4所示,实际家庭亲密度与学校适应性呈显著正相关,与心理健康关系为显著负相关;理想家庭亲密度与学校适应呈现为显著正相关,与心理健康相关不显著,学校适应性与心理健康呈显著负相关。

Table 4. Descriptive statistics and correlation analysis between variables (n = 439)

表4. 变量间的描述统计与相关分析(n = 439)

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001。

3.4. 学校适应性的中介效应分析

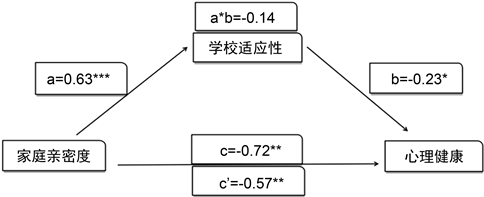

为进一步探究学校适应性在实际家庭亲密度与心理健康之间所起的作用,本研究采用Preacher和Hayes的非参数Bootstrap中介效应检验方法(重复抽样1000次,95%的置信区间)来检验学校适应性在两者之间的中介效应 [14]。结果发现,学校适应性对家庭亲密度与心理健康的直接效应显著(c’ = −0.57, 95%CI:[ −1.04, −0.10])。学校适应性作为家庭亲密度与心理健康的中介变量效应显著(a*b = −0.14, SE = 0.08, 95%CI:[ −0.34, −0.02])。

从图1可知,在家庭亲密度对心理健康影响的路径分析中,有两条较显著的路径:① 家庭亲密度对心理健康的直接影响;② 家庭亲密度通过影响学校适应而影响心理健康。

Figure 1. The mediating path between school adaptability and family intimacy and mental health

图1. 学校适应性在家庭亲密度与心理健康之间的中介路径

4. 讨论

实际家庭的亲密度是家庭成员生活中实际感受到的情感联系,情感的亲密度无疑可以表达了一种维持家庭体系的倾向它有利于家庭体系的变更中的适应。实际家庭亲密度不如理论家庭亲密度高,实际家庭中的亲密度往往还受到其他复杂因素的影响,以致受到其他因素影响而较难接近理想得分。中学生的学校适应性存在较大的个体差异,可能是由于地区不同,学校的管理与教学也不一致所导致。男女差异不显著,在各个维度上也不存在显著差异,在中学阶段,学生的主要目标均为学习,个体的发展是一致,因而存在较少差异。初中生整体心理健康状况接近平均水平,学校生活相对较简单,较少出现严重心理健康问题的情况。心理健康状况不存在男女差异,但存在个体差异,影响个体心理健康的因素有很多,其中家庭占很大比例,家庭亲密度高的学生相较于其他个体,具备更好的自我调节能力。

家庭是个体情感寄托的主要对象,在个体成长过程中家庭不断给个体提供情感支持 [15],体验到高家庭亲密度的个体其学校适应性优于学校适应不良个体。个体家庭亲密度越高,其学校适应性也随之较好;相反,个体学校适应不足的话,家庭成员之间也就越不亲密 [16]。家庭亲密度高的初中生能够在家庭中体验到更多的情感,安全感较强 [17],在面对来自外界的压力时有更好的适应能力,而这种良好的适应能力能够调节压力,使个体能保持较好的心理健康状况。

学校适应性与心理健康呈负相关,即学校适应性越好的话,个体就拥有较高的心理健康状况,这符合杨雪娟的研究 [18]。这表明对体验到较低家庭亲密度、学校适应不良的初中生,其出现不良心理健康状况的概率较大,这可能是由于个体较少主动与家人进行交流以及寻求帮助,导致个体总是出现无助感和孤独感等;可通过提高个体学校适应性,有效防止部分心理健康问题的出现。

对于学校适应性不良的初中生来说,心理健康得分越低,其家庭亲密度随之受到影响。也就是说,学校适应能够间接影响家庭亲密度与心理健康之间的关系。当个体拥有亲密度较低的家庭时,可通过提高其学校适应性,可通过在学校获得的关注等对其家庭亲密度进行补偿,从而能有效地预防心理健康问题的出现,提高个体全面发展以及合理处理情绪的能力。

5. 结论

(1)实际家庭亲密度与学校适应性呈显著正相关(r = 0.28, p < 0.01),与心理健康呈现显著负相关(r = −0.15, p < 0.01);学校适应性与心理健康呈现显著负相关(r = −0.14, p < 0.01)。

(2)学校适应性在实际家庭亲密度与心理健康之间起中介作用,家庭亲密度通过学校适应性而间接影响其心理健康。

6. 建议与对策

1) 学校可为学生提供良好的学习环境以及学习条件,通过提高其学业成绩,促进其更好地适应学校生活;学校可多开展家校联合的活动,为学生与父母之间多创造机会,间接提高其与父母之间的亲密度,帮助学生更好地身心发展。

2) 从家庭角度出发,家庭应多关心其生活,多与孩子进行沟通,为个体提供倾诉机会等。家庭亲密度也是直接影响学生心理健康的因素,家庭成员可通过增加与孩子的亲密度,从而帮助其更好地适应自身发展。

3) 在学生成长过程中,学校和家庭都发挥着同等作用,在两者的共同努力下,才能达到理想状态,促进学生的身心健康发展。

致谢

我历时将近两个月时间终于把这篇论文写完了,在这段充满奋斗的历程中,带给我的学生生涯无限的激情和收获。在论文的写作过程中遇到了无数的困难和障碍,都在同学和老师的帮助下度过了。在校图书馆查找资料的时候,图书馆的老师给我提供了很多方面的支持与帮助,尤其要强烈感谢我的论文指导老师陈小异老师,没有他对我进行了不厌其烦的指导和帮助,无私地为我进行论文的修改和改进,就没有我这篇论文的最终完成。在此,我向指导和帮助过我的老师们表示最衷心的感谢!

同时,我也要感谢本论文所引用的各位学者的专著,如果没有这些学者的研究成果的启发和帮助,我将无法完成本篇论文的最终写作。至此,我也要感谢我的朋友和同学,他们在我写论文的过程中给予我了很多有用的素材,也在论文的排版和撰写过程中提供热情的帮助!金无足赤,人无完人。由于我的学术水平有限,所写论文难免有不足之处,恳请批评和指正!