1. 引言

2020年,新型冠状病毒肺炎(下文简称新冠)全球爆发,已有研究表明此次疫情不仅对新冠肺炎患者、医护人员、隔离人员心理产生较大负面影响,对居家隔离的普通大众也会产生一定的负性影响,抑郁情绪普遍存在(朱玲,等,2020)。抑郁是一种常见的、具有弥散性的消极心境状态,抑郁的临床症状包括心境低落、行动意愿下降以及思维迟缓,并伴随着食欲下降和睡眠障碍等相关症状,不仅会严重影响个体的身心健康和生活质量,重度抑郁者甚至会出现自伤和自杀行为。有调查显示疫情期间大学生抑郁检出率有21.6% (昌敬惠,袁愈新,王冬,2020)。大四学生需要在新冠疫情下完成毕业论文设计并寻找就业机会,这就意味着要比低年级和往届毕业生要承担更多的压力,其情绪状态需要给予更多的关注,因此,积极探讨大四毕业生在新冠疫情下的抑郁情绪产生机制,对相关高校开展心理疏导工作有重要意义。

“素质–压力模型”采用素质易感性与压力事件的相互作用来解释抑郁发生的机制。一般而言,个体素质越差、易感性越高,引发某些抑郁症状所需的生活事件和压力就越小;相反,个体素质越高,易感性越低,则需要更大的生活事件或压力才能引发抑郁(Franck et al., 2016)。作为一种心理素质因素,人格与抑郁的关系密切,其中神经质对抑郁的影响研究者们已基本形成共识,即神经质可以直接影响个体的抑郁情绪,因此本文首先假设大学毕业生的神经质可以直接影响其抑郁情绪(假设1)。在神经质作用抑郁的机制上,已有研究证明了应对方式在神经质和抑郁情绪间起中介作用(刘双金,胡义秋,孙焕良,2018)。神经质得分高的人倾向于把压力情境评价为更具威胁性和更难控制,所以他们更加注重情绪和回避性的应对,而不是注重任务的应对(Barnhofer & Chittka, 2010),可以理解为他们较多采用消极的应对方式而非积极的应对方式应对外部压力,所以本文进一步假设神经质可以通过应对方式间接影响抑郁情绪(假设2)。

已有的大量实证研究发现:重大的公共危机(例如:大地震、高烈度传染病等)发生后,与危机相关的个体都有可能出现抑郁的情绪,甚至出现创伤后应激反应障碍(PTSD)。同样的,作为公共卫生危机事件,新冠爆发所产生的压力毫无疑问也会直接影响到个体的情绪状态。因此,本文认为新冠疫情可以对个体的抑郁情绪有直接的影响(假设3)。另一方面,关于人格因素在应激事件与抑郁情绪间的作用,目前主要有三种观点:1) 人格在应激事件和抑郁情绪间起中介作用(薛朝霞,梁九清,2012);2) 人格在应激事件和抑郁情绪间起调节作用(姚崇,等,2019);3) 应激事件在神经质和抑郁情绪间起调节作用(肖晶,2013)。本文支持第三种观点,即认为应激事件所产生的压力可以放大神经质个体的消极心理过程,从而使得神经质对抑郁产生更大的影响,即新冠疫情可以调节神经质对抑郁的直接作用(假设4)。

同时,应该进一步考虑到新冠疫情的出现是本届大学毕业生不曾遇到过的公共卫生安全事件,他们对此没有任何经验,神经质群体在这种压力下会更多的倾向于采用消极应对方式,而不是使用积极应对方式,即新冠疫情可以调节神经质对消极和积极应对方式的选择,从而间接影响抑郁(假设5)。此外,新冠疫情还会对个体的社会支持系统有影响,个体可获取的有利资源变少,导致个体采取的积极应对举措不一定能产生与平时一样的效能,但消极应对举措则可能产生比平时更糟糕的结果,即新冠疫情通过调节应对方式对抑郁的作用,从而改变了神经质对抑郁的间接作用(假设6)。

综上所述,本文构建了研究模型(见图1),以大学毕业生为研究对象对上述假设进行整体验证。

2. 对象与方法

2.1. 对象

对广西某高校复学返校的全体大四毕业生3398人(湖北籍毕业生暂未返校)进行测试,有效回收率为100%。其中,男生1197人(35.2%),女生2201人(64.8%);独生子女937人(27.6%),非独生子女2461人(72.4%);曾经有过留守经历学生(留守时间超过半年以上)769人(22.6%),无留守经历学生2629 (77.4%)。

2.2. 工具

1) 新型冠状肺炎疫情压力感知量表(Pressure Perception scale for COVID-19)。为自编量表,共4个项目,用于测量个体在新冠疫情下的压力感知,下文简称“疫情压力”。首先,调查疫情期间被试经历的生活事件对其影响程度,有3个题目,分别是“接触过新冠病毒患者”“新冠疫情期间被居家隔离”“新冠疫情期间有发烧、感冒、咳嗽等症状”,影响程度为5级评分,即“1.没有发生”“2.发生过,对我没有影响”“3.发生过,对我有轻度影响”“4.发生过,对我有中度影响”“5.发生过,对我有重度影响”。然后,让被试总体评价新冠疫情对其影响程度,有1道题目,即“新冠疫情对你造成的苦恼程度为”,该题也为5级评分,即“1.没有”“2.轻度”“3.中度”“4.重度”“5.极重”,4题分数相加作为被试疫情期间压力感知的分数,分数越高说明个体受新冠疫情的影响越大。

抽取大一被试500人进行预测,发现量表的内部一致性数为0.783,用探索性因子分析发现4个项目可以提取一个公因子,其初始特征根为2.446,解释总方差的61.139%,四个项目的载荷系数分别为0.720、0.778、0.819和0.807,符合测量学要求,可以进行正式调查。本研究该量表的Cronbach α系数为0.71,符合测量学要求。

2) 中国大五人格问卷的简化版(Chinese Big Five Personality Inventory brief version)。由王孟成,戴晓阳和姚树桥于2011年修订,本研究只选取了神经质分量表的项目,共包含8个条目,采用6级评分,即“1.完全不符合”“2.大部分不符合”“3.有点不符合”“4.有点符合”“5.大部分符合”“6.完全符合”,分数越高表示个体的神经质特征越明显。原量表的Cronbach α系数为0.81,本研究Cronbach α系数为0.86。

3) 简易应对方式量表(Simplified Coping Style Questionnaire)。由解亚宁于1998年编制,一共有20个项目,其中12个项目用于测量积极应对,另外8个测量消极应对。采用4级评分,即“1.不采取”“2.偶尔采取”“3.有时采取”“4.经常采取”,分数越高代表应对方式越积极或越消极。原全量表、积极应对和消极应对分量表的Cronbach α系数为分别为0.90、0.89和0.78,本研究分别为0.88、0.92和0.80。

4) 抑郁自评量表(Self-Rating Depression Scale)。由William W.K. Zung于1965年编制,主要用于衡量抑郁状态的轻重程度,及其在治疗中的变化。共有20个项目,10个正向计分题和10个反向计分题,采用4级评分,即“1.没有或很少时间”“2.小部分时间”“3.相当多时间”“4.绝大部分或全部时间”,分数越高说明个体的抑郁状态越严重。该量表在国内外应用广泛,有良好的信效度,本研究中量表的Cronbach α系数为0.87。

2.3. 统计分析

数据采用EXCEL录入,将录入后的数据导入SPSS 24.0进行数据分析,本文所采用的统计方法主要有:t检验、相关分析和回归分析。

2.4. 共同方法偏差检验

本论文的所有研究变量都采用了自我报告方式进行测量,这可能导致共同方法偏差,因此,本文采用Harman单因素检验法做共同方法偏差检验。采用主成分分析法来检验未旋转因素的分析结果,共有9个公因子的特征根大于1,最大公因子的解释率是21.51%,远小于40%,这说明本论文的研究变量存在共同方法偏差的可能性低。

3. 结果

3.1. 模型检验的准备

3.1.1. 疫情压力、神经质、应对方式和抑郁的人口学变量差异分析

经独立样本t检验发现:在性别上,男女大学毕业生在各个变量上都存在显著性差异,且女生在所有变量上的得分都显著高于男生(详见表1)。在是否独生上,非独生与独生学生在疫情压力和消极应对两个因子上存在显著的差异。具体而言,非独生学生新冠疫情压力感知高于独生学生,非独生学生消极应对分数低于独生学生(详见表2)。在是否有留守经历上,有留守经历的学生在新冠疫情压力感知、神经质和抑郁三个因子上的得分显著高于没有留守经历的学生(详见表3)。

Table 1. The gender differences of variables

表1. 变量的性别差异研究

Table 2. The difference of variables in whether the only child or no

表2. 变量在是否独生上的差异研究

Table 3. The difference of variables in whether there was left behind experience

表3. 变量在是否留守上的差异研究

3.1.2. 疫情压力、神经质、应对方式和抑郁的相关分析

经Pearson相关分析发现,抑郁与疫情压力、神经质和消极应对方式存在正相关,与积极应对存在显著的负相关,即疫情压力、神经质和消极应对分数越高则抑郁分数越高,而积极应对分数越高则抑郁分数越低。从相关系数上看抑郁和神经质的相关最强(r = 0.60),其次是积极应对(r = −0.54),两者达到了中等程度相关。抑郁情绪和疫情压力及消极应对的相关强度相对较小。如表4所示。

Table 4. Correlation analysis among variables

表4. 变量间的相关分析

注:***代表p < 0.001。

3.2. 有调节的中介模型检验

以神经质为自变量(X),以消极应对(M1)和积极应对(M2)为中介变量,以疫情压力作为调节变量(W),以抑郁作为因变量(Y)构建有调节的中介模型,并利用SPSS的Process程序对模型进行检验。因为性别、独生与否、是否有留守经历3个变量对中介变量积极应对和消极应对有影响,同时对因变量抑郁有影响,所以模型检验中对这3个变量进行控制,具体检验结果见表5,路径图见图2。

Table 5. Test of moderated mediation model

表5. 有调节的中介模型检验

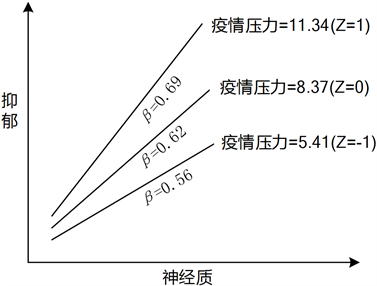

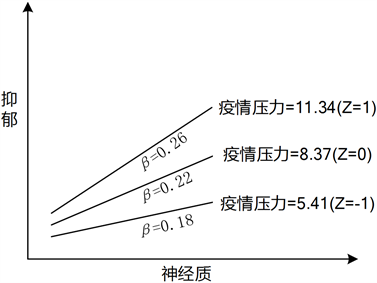

由表5可知,神经质直接正向预测抑郁,同时还可以通过积极应对和消极应对抑郁产生间接影响。疫情压力对抑郁也有直接的正向预测作用,同时疫情压力的三个调节假设有两个是显著的,首先,疫情压力可以调节神经质对抑郁的直接作用,即交互项“神经质×疫情压力”是显著的,调节效果量见图3,具体检验结果见表6 ,说明随着疫情压力的增加,神经质对抑郁的直接正向预测作用效果量在提高。其次,疫情压力可以调节积极应对对抑郁的负向作用,即交互项“积极应对×疫情压力”是显著的,调节效果见图4,具体检验结果见表7,可以看出随着疫情压力的增加,神经质对抑郁的间接预测作用效果量在降低。

Figure 3. The moderation of epidemic stress (a)

图3. 疫情压力调节作用(a)

Figure 4. The moderation of epidemic stress (b)

图4. 疫情压力调节作用(b)

Table 6. The moderation of epidemic stress on direct effects of neuroticism

表6. 疫情压力对神经质直接作用的调节

Table 7. The moderation of epidemic stress on indirect effects of neuroticism

表7. 疫情压力对神经质间接作用的调节

4. 讨论

4.1. 神经质和应对方式对抑郁的影响

在控制了人口学变量后,本研究显示神经质可以直接正向预测抑郁,即神经质得分越高,其抑郁得分也就越高,该结果与本文假设1相符。神经质的诸多负性心理过程可能是个体容易直接体会到抑郁情绪的重要原因,例如:有研究显示神经质高分者对负性刺激容易表现出过度情绪化反应且难以平复(Suls & Martin, 2005);负性自动思维模式一直潜伏在高神经质个体身上,微小的负性情绪反应也会引发负性自动思维模式(Barnhofer & Chittka, 2010);他们容易出现反刍思维、沉思反应,重复和被动地关注痛苦的症状和这些症状的可能原因与后果(Kendler et al., 2006),以至于陷进消极情绪的漩涡中不能自拔。总之,本研究再次确认了神经质是抑郁情绪的人格易感因素。除了直接作用外,神经质还通过积极应对和消极应对间接预测抑郁,该结果与本文假设2相符,从模型回归系数看,消极应对正向预测抑郁,积极应对负向预测抑郁,而神经质分别正向和负向预测消极应对和积极应对,所以一方面神经质通过使用消极应对增加抑郁的可能,这与马慧等(2019)的研究相同,另一方面因为较少采用积极应对方式而增加了抑郁的可能。这提示我们对于神经质分数高的毕业生群体,要告诉他们哪些是消极的应对方式,尤其要告诉他们哪些是积极的应对方式,并训练他们多使用积极应对方式,尽可能少使用消极应对方式。

4.2. 疫情压力下神经质和应对方式对抑郁的影响

应激事件所产生的压力对个体情绪有直接的作用,很多研究者的研究都证明了这一结论。本文认为新冠疫情作为压力源不仅会对个体的抑郁情绪产生直接的作用,而且还会对神经质作用抑郁的机制产生影响,因此在神经质作用抑郁的中介模型中加入了疫情压力变量。经研究发现,疫情压力对个体的抑郁有直接的正向预测作用,这与本文的假设3相吻合,即随着对疫情压力感知的提高,个体的抑郁情绪也会升高,这与王一等(2020)和郑晨等(2020)的研究结果相类似。新冠疫情作为一次突发的公共卫生安全事件,发生突然、来势凶猛、持续时间长,个体生命安全遭受到了直接的威胁,其能直接激发个体的抑郁情绪在情理之中。

另外,本文假设疫情压力可以在三条路径上调节神经质对抑郁的作用,从研究的结果来看,第一,疫情压力对神经质直接作用的调节效应显著,这与本文假设4一致,与李赛兰等(2018)和肖晶(2013)的研究有相似之处,他们的研究也证明了应激可以调节神经质对抑郁的直接作用。本研究中神经质直接作用抑郁的效果随着疫情压力加重而逐渐增大,这可能是因为在疫情压力下神经质个体个性消极面被放大了,如疫情期间必须居家隔离,这很有可能给神经质个体的反刍思维和沉思反应等消极心理过程创造了温床,致使它们所带来的消极后果比平时更为严重。第二,疫情压力对神经质间接作用的前半段调节效应不显著,这与本文假设5不同。即无论疫情压力情形如何,神经质的个体所使用的应对方式都是相对稳定的,说明应对方式是个体习惯化的行为模式,不容易随着外部环境的改变而改变。第三,疫情压力对神经质间接作用的后半段调节效应有部分是显著,即对积极应对的调节效应显著,但对消极应对的调节效应是不显著的,这与本文假设6部分相符。具体而言,疫情压力的增加可以降低积极应对方式对抑郁的负向预测作用,从而降低神经质通过积极应对间接影响抑郁的效果。或者可以理解为,神经质平时和疫情期间同样采用积极的应对,但其对抑郁的缓冲作用是不同的,与平时相比疫情下积极应对的缓冲作用下降了,一方面这可能与疫情下个体面对的困难增多且应对困难的可用资源减少有关,另一方面可能与旧的应对方式不适应突发疫情环境有关。因此,疫情期间复学,在生活、学习和工作上学校要给予学生比平时更多的资源和直接的帮助,这样才能提高他们应对压力和困难的效果,减少抑郁情绪的产生。

5. 结论

以大学毕业生为被试,本研究发现:神经质既可以直接作用其抑郁情绪,也可以通过消极应对方式和积极应对方式间接影响抑郁情绪;疫情压力可以直接作用抑郁情绪,同时可以调节神经质对抑郁的直接作用,还可以通过降低积极应对效果改变神经质对抑郁的间接作用。总体上看,有调节的中介模型基本成立,由模型可知新冠疫情这一压力因素和个体的神经质以及应对方式对个体抑郁情绪的作用是复杂的,未来可以让其他被试群体对该模型做进一步检验和修订。

基金项目

2020年广西高校大学生思想政治教育理论与实践研究项目:新冠肺炎疫情下少数民族地区大学生情绪状况追踪调查及其干预的研究(2020MSZ040);2020年广西民族大学课程思政示范课程“大学生心理健康教育”。