1. 引言

人们对滑坡的研究已经持续百余年时间,最早的记录要追溯至19世纪后半叶,阿尔卑斯山区成了滑坡研究的起点 [1]。21世纪以来,社会和经济的飞速发展给环境带来巨大的压力,环境破坏的负面影响也正以各类灾害影响着人类社会,其中滑坡地质灾害对人类社会的影响尤为显著。

滑坡是极其常见的不良地质现象,主要由各种外界因素所诱发,如受到地下水的活动、降雨、山坡河流冲刷、地震等物理作用或人为活动影响而使其坡体强度下降及力学平衡消失而在重力的作用下顺着其软弱面整体或分散地顺坡滑下。滑坡还有一种广义上的定义,只要边坡上的岩土体沿斜坡滑下,那它就是滑坡。这种定义与崩塌和泥石流无法区分,所以不严谨 [2]。

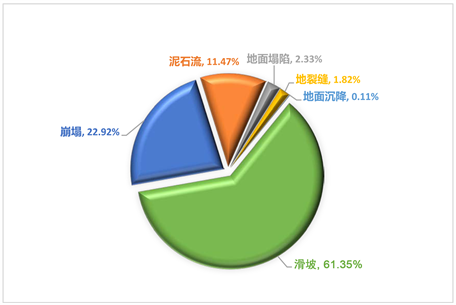

我国地理特点就是山脉与丘陵远多于平原,山地面积达到全国国土面积的67%,由于我国地形地貌具有多样性、复杂性,所以每年有各种地质灾害发生。根据贵州省自然资源厅发布的2020年全国地质灾害灾情及2021年趋势预测通告,2020年,全国共有地质灾害7840起,其中滑坡4810起,占比61.35% [3] (见图1),绝大多数地质灾害是降雨引起的。对地质灾害的防治开展研究,尤其是对滑坡地质灾害的形成机理、分析方法、防治措施开展研究,对防灾减灾工作有着重要的现实意义。我国减灾防灾工作任重道远。

Figure 1. The proportion of different geological disasters in the country in 2020

图1. 2020年全国不同地质灾害占比图

2. 滑坡的研究趋势

欧洲的瑞典人最早开始系统地研究滑坡,条分法也于此最早的被提出。二十世纪上半叶,世界各国对山体滑坡的研究并不全面和系统,基本上处于零星片面的状态 [4]。大部分的研究工作无法呈组织性、规模性的开展,在此期间依然是瑞典人取得重大研究成果,第二次世界大战以后,对于山体滑坡的调查和研究工作才逐渐变的系统而全面。1945年9月之后,世界上大多数国家都把精力都投入到了国民经济的发展与社会经济的建设上,同时也取得了很好的社会经济效益,然而也随之带来了一些更为显著的不利和弊端,其中影响最为明显的就是发展经济对环境及自然生态的破坏导致的山体滑坡灾害。这也引起了各国科学家的重视,开始对滑坡形成机理与稳定性力学理论加大研究力度。1950年,“滑坡机理”这篇研究论文正式问世了,其作者是来自美国的著名土力学家——太沙基 [5]。1952年,举行了一次与滑坡土体强度相关的土力学方面的讲座。1964年9月末,在瑞典首都召开了一次以滑坡稳定性为最核心议题的会议,同时这也是欧洲各国关于此方面的第一次会议 [6]。同年在前苏联,有关人员举行了一次重要会议,会议上发表了多本关于滑坡方面的论文集,这些滑坡涉及的国家有克里米亚、高加索和西伯利亚等。1968年,在布拉格举行了第23届有关各国地质方面的会议,此次会议取得了很大成功,即“国际工程地质协会”的成立 [4]。

我国由于历史的原因,新中国成立之前一直处于战乱与民主革命之中,所以对滑坡的研究比国外晚,成系统的也是在新中国成立之后。但是主体上我国对滑坡的研究从1950年到1991年分为三个阶段,1991年至今可以说是第四阶段。第一阶段(1950~1964年),作为一个部门机构去研究滑坡,铁道部门开启了先河 [7]。中国的铁路建设在新中国成立后进入高速发展的时期,但随之而来的严重问题便是由于山体滑坡灾害对其修建的阻碍,修建的铁路很难免会与边坡直接接触 [8],所以1951年宝天铁路整治时专门组织成立了针对山体滑坡灾害的调查和研究工作小组,紧随其后的就是1956年的兰州铁路局专门成立的兰州边坡塌方调查研究站,尤其是1958年至1962年的5年时间里《路基设计与坍方滑坡处理》一书和《滑坡地区路基设计》手册的相继问世奠定了当代中国对滑坡地区科学研究的基础理论和实践基础。50年代到60年代我国科研才处于起步阶段,缺少有技术和经验的工程团队,所以当时全国能作为实践和研究的也就那么个别几个大型滑坡点,也就是靠自己滚爬摸索,理论研究方面取得了一些进展,但实践与技术的局限性,滑坡防治也只能治标不治本,一些防治后稳定的边坡还是会随着外界条件改变而再次失稳 [9];第二阶段(1965~1977年),这一阶段我国逐渐将滑坡治理与生态环境保护初步结合起来,如何治理滑坡灾害与国民经济可持续发展,针对此项议题我国也专门组织若干专题对此研究。由于当时技术的局限性,对于一些高难度的边坡问题,工程人员一直无法采取确之有效的防治措施,此难题直到60年代末抗滑桩技术的首次应用才算得到解决。抗滑桩首次在我国铁路建设中应用成功,并以此作为治理滑坡的主要措施推广全国,比如之后的成昆铁路沿线滑坡成为抗滑桩防治的典型代表 [10]。第三阶段(1978~1991年),80年代,随着改革开放的进行,我国经济水平逐步提升,土建建设进入高速发展时期,因此随着山区铁路、公路、桥梁建设的大力投入,山区滑坡带来的地质灾害将会严重威胁人们生命与财产安全 [11]。此阶段我国滑坡研究进入蓬勃发展新领域,并且在深度上,滑坡的定量预测预报提上日程;不同学会和系统举办的滑坡学术讨论会,既反映了滑坡现象与国民经济关系密切,同时也说明了滑坡研究需要各学科的横向联系和相互渗透。锚固技术理论研究也是在此阶段取得突破性进展。滑坡防治锚固技术措施的优点就是便利施工、过程安全、操作简单、防治效果理想,因此得以广泛全国应用 [12];第四阶段(1992年至今),越来越多的专家、行业精英在滑坡方面的研究取得重大的成果。比如邹宗兴、李守定等在(大型)顺层滑坡的发育环境、破坏机理、演化过程等方面做出系统的阐述;在黄土滑坡的研究上,对于其诱发的因素及其形成的机理等研究,张茂省、张长亮等人有所建树;张龙、唐辉明等人利用PFC3D模拟滑坡运动过程,对高速远距离滑坡的模拟取得了良好效果;张俊、徐峰、缪海波等人把时间序列分析方法运用到滑坡位移预测模型研究上;近年国内的地震频繁,同样也推动着相关学科的研究,关于地震与滑坡之间的关系、影响等学术研究也同样崭露头角,许冲、徐锡伟等人首当其冲;卢应发、杨丽平、刘德福等人提出一种新的节理本构模型,将该本构模型和现行的莫尔库伦临界状态准则实现无缝连接 [13]。

3. 滑坡稳定性分析方法

滑坡稳定性问题是工程地质一直以来的重要的研究课题之一,一直受工程研究人员的高度重视。目前应用在边坡稳定性分析的主要是极限平衡法与数值分析法两种方法 [14],其中极限平衡法应用最为广泛,因为它相比于其它方法更适用于实际工程。极限平衡法历史悠久,在它发展的几十年间不断经过各种研究人员的完善与拓展,才有了今天的极限平衡理论体系。

早期由于科技技术的不成熟,对于极限平衡法的计算是人工手工进行的,通过条块上建立静力平衡方程求解稳定系数。但是手工计算存在大量弊端,因为条分法计算过程非常繁琐,人工计算难免会出现大量误差,条分法的计算精度是随着条块的切割宽度而波动,宽度越小精度越大,精度越大导致的计算量也越大,所以早期的极限平衡法对精度的追求具有局限性。如今,随着科技的进步发展,计算机技术与数值分析技术也逐渐成熟,人们开始借助计算机数值分析来求解稳定系数,技术的成熟可以实现将所有条分法纳入统一体系,有了计算机的辅助,计算精度可以达到极高的标准。

从力学的一个静力平衡角度来说,稳定边坡一直都是处于超静定的状态,所以很难通过力学平衡方程组去计算和求解稳定系数。如何把超静定的问题变为静定的问题,这就需要对条块受力进行条件假定。不同的假定条件会衍生出不同的条分法,如Morgenstein-Price (摩根斯坦–普瑞斯)法、Bishop (毕肖普)法、Janbu (简布)法、Sarma法、传递系数法等 [15]。正是因为从不同的角度与方向对假定条件进行简化,所以这些方法适用于不同的实际情况。

各种条分法主要区别在于破坏面形状不同以及划分条块后条间力的处理,也就是如何增加已知条件使超静定问题变成静定问题。这些假定的物理意义不同,所能达到的平衡条件不一致,方法计算步骤繁简都有,所以使用时就要注意他们的适用场合 [16]。瑞典圆弧法在坡度较小边坡或边坡处于高孔隙水压力情况下得到的稳定性系数会存在较大误差,但该方法对于坡度较大的类土质边坡而言,得到的稳定性系数比较精确 [17];对于简化Bishop法,通常情况下可以得到与通用条分法基本相同的结果。它存在一定的局限性,适用范围窄,仅对圆弧滑裂面适用,而且当简化Bishop法的计算结果小于瑞典圆弧法时,结果会受到数值分析问题影响 [18];对于Spencer法,它主要的问题是有些情况下难以收敛,如土压力问题、滑裂面包含拉裂缝并充水等情况 [19];对于Janbu法,它的计算结果受所假定的条间力方向影响,不同的条间力方向获得的稳定性系数差别较大 [20];最后对于Morgenstern-Price法与Sarma法,他们满足全部平衡条件,而且在任何情况下都是精确的,除非遇到数值问题 [21] [22]。

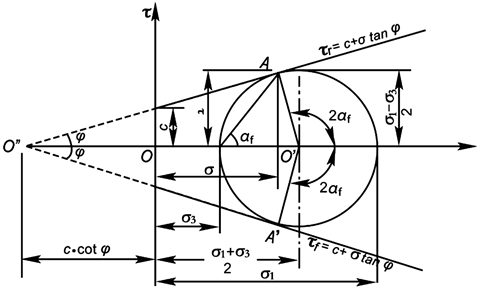

岩土体的平衡状态是由莫尔圆与抗剪强度包线的关系决定的,当抗剪强度包线在莫尔圆之外则表示土体处于稳定状态,当相切时表示土体处于极限平衡状态,当相割时表示土体处于破坏状态 [23]。

早期,经过多年研究与观察,在大量实验数据积累下在1776年库伦给出了土体破坏公式 [24]:

对于非粘性土:

(2.1)

对于粘性土:

(2.2)

式中:

——土的抗剪强度,kpa;

——剪切滑动面上的法向总应力,kpa;

c——土的粘聚力,kpa;

——土的内摩擦角,˚。

尽管库伦提出了土体强度,但只是初步给出了简单的土体破坏公式而已,但还是不能解决大多数土体破坏时的参数数据,所以库伦提出的理论还并不完善。这时摩尔便接着库伦的研究来完善他的理论体系。摩尔提出了破坏材料的剪切破坏理论,他认为在断裂面处法向应力σ与抗剪强度

存在函数关系 [24],即:

,如图2所示:

Figure 2. The relationship between the normal stress of the fracture surface and the shear strength

图2. 断裂面法向应力与抗剪强度关系图

由上图关系可以得到处于极限平衡状态时的公式 [24]:

粘性土体公式:

(2.3)

或者:

(2.4)

非粘性土公式:

(2.5)

或者:

(2.6)

式中c、

参数均为相应的有效值。

极限平衡状态就是边坡从稳定状态到即将处于失稳状态的临界状态,它是研究滑坡稳定性和破坏过程及破坏机理的重要理论。在极限平衡状态下,滑坡滑动面的各项参数都是滑坡稳定性分析与滑坡灾害防治的可靠依据,对实际工程建设及边坡灾害治理具有重要意义 [25]。

4. 滑坡的主要防治措施

抗滑桩、挡墙仍然是进行滑坡灾害防治工作的关键手段。可是在严峻的重特大滑坡灾害防治中,预应力技术的应用占比越来越高,预应力锚索、锚拉桩、锚索挡土墙、喷锚网等技术性的选用,因时制宜地充分发挥了灾害体的自承工作能力 [26]。

滑坡防治实际工程对策有:1) 建造拦挡工程。如建设山体滑坡服务平台、落石槽、挡石板、明洞等,阻拦上边爆出的岩土碎渣。2) 边坡斜面支撑、结构加固工程。如选用墩、柱、墙等或组合方式支撑、结构加固。3) 锚固、注浆工程。对板块、柱型、倒锥状危岩体,选用上端锚杆、锚索结构加固,结合注浆工程。4) 排水工程。地表:建造排水沟、截水平台将危岩体范围的地表径流排出坡外;地底:建造排水管道,导出地下水体,降低潜水位,增强岩土体的抗软化能力。5) 削坡稳定工程。如减少斜坡倾斜度,降低载荷,提升稳定性。6) 生物工程。谨慎挑选绿化植物,宜草不宜树,避免根茎破坏岩土体。总结以上工程,滑坡的防治能够梳理归纳为:拦挡、阻截、支挡、边坡防护与护墙、削坡、排水六种方式。

4.1. 排水工程

滑坡治理中许多人习惯将支挡与加固工程作为首选措施,排水工程的设置往往被忽视,即使应用上了也是作为辅助措施设置。但是在实际工程中,尤其是遇到梅雨季节,排水工程的作用至关重要。边坡排水工程主要有表面排水与地下排水两种方式。

4.1.1. 表面排水

通过在边坡上设置截水沟与排水沟来减少地表水对滑坡的影响。截水沟是平行于滑坡走向的(见图3),设置的目的是为了截断边坡滑坡段上部的山坡地表水流入滑坡。一般情况下,截水沟都是在边坡滑坡段上部5米范围的稳定山坡处设置,而且截水沟设置的规模、断面大小也是根据山坡地表水的汇水流量来决定的。排水沟则是顺着滑坡倾向来设置的(见图4),目的是为了排出降水或者滑坡体内的积水等。排水沟的设置原则是要覆盖整个滑坡面,通过利用水流冲刷形成的已有的冲沟并在其两侧30米处设置多道支沟以做到对整个滑坡的覆盖。

4.1.2. 地下排水

地下排水的主要目的是为了降低滑坡体内的地下水位,因为地下水位是影响边坡稳定性的重要因素之一,地下水位越高,滑坡体内的空隙水压力越高,滑坡体抗剪强度越低,所以降低地下水位是提高滑坡稳定性的重要手段 [27]。常见的地下排水措施有平孔排水法、排水隧洞、集水井、盲沟、虹吸排水法等。

平孔排水法是浅表排水的主要方法,其利用水平钻机在地面施工,从滑体渗水处向隔水层打入水平钻孔并穿入滑动带2米深处将地下水排出。该方法的优点在于成本低,效果良好,操作简单且安全。

深部排水中效率最好的是排水隧洞,而其通常与集水井、集水孔等立体式排水结构物联合使用。排水隧洞的主要作用是截断流入滑坡土体的地下水流,它是在滑体滑床中垂直地下水流向设置隧洞,贯穿滑坡,并将地下水排入两侧的冲沟。排水隧洞虽然效率最好,但其施工周期长,使用成本高。

4.2. 削坡工程

削坡工程也是一种常用的滑坡防治措施,目的是通过降低滑坡面的坡度或减小滑坡体体积来增加整体边坡的稳定性。当坡面的坡度或滑体的体积减小后,不稳定破面的下滑力也随之减小,它主要针对的对象是不稳定坡面或边坡滑动部分,而且适用于中小规模的土质滑坡和滑面深埋的滑坡。削坡工程的优点是操作简单、防治效果显著、广泛被应用。但也存在局限性,比如在切坡过程中所选的位置是否准确与合理,会影响到最终的整个防治效果;还有其也会受滑体岩性和实际工程地质条件所限制,这也决定了它无法作为滑坡防治中的主要措施来使用,只能辅助应用 [28]。

4.3. 支挡工程

虽然排水工程在实际滑坡治理中由于使用成本较低且易实施,但其对滑坡实际治理的功效性无法给出一个定量化的评价结果,往往也只是作为一种辅助性治理措施应用在滑坡防治中。不同于排水工程,支挡工程在滑坡治理中被广泛应用,因为其被实施后对滑坡稳定系数的提高可以有着定量化的评价结果,防治效果非常显著。在支挡工程中,最常应用到的防治措施有抗滑桩、预应力锚索、挡土墙等 [29]。

抗滑桩是一种柱形构件,通过将桩打入滑坡体底部稳定地层中对整个滑体起到支挡作用(见图5),滑坡体向下滑动的下滑力与桩对滑体的锚固力达到平衡状态,从而起到增加滑坡稳定性的效果。根据不同滑坡实际工程地质条件,抗滑桩主要可以分为木桩、混凝土桩、钢桩、钢筋混凝土桩四种类型。抗滑桩的适用同样拥有局限性,对于厚度较大的滑坡体抗滑桩不宜使用 [30];而且在施工过程中必须得小心慎重,防治边坡因为震动而产生滑坡体。同样,抗滑桩的锚固深度也会因稳定地层不同的地质条件而改变,稳定地层岩性越松软,抗滑桩的锚固深度便越深。

预应力锚索作为滑坡防治的一种措施,它具有主动防治性(见图6)。他是通过增加预应力来提高滑带法向应力和降低滑体下滑力,并有效的提高滑坡体的稳定性 [31]。预应力锚索设定应确保做到所设计方案的锁定锚固力要求,防止因为钢铰线松驰而被滑坡体剪断;另外,应确保预应力钢铰线合理防腐蚀,防止因钢铰线生锈造成预应力锚索抗拉强度降低直至损坏。当滑坡体为堆积层或土质滑坡,预应力锚索应与建筑砼梁、格构或抗滑桩组合使用 [26]。

挡土墙(见图7)适用于住宅区、工业生产和厂矿企业区以及航运、道路基本建设涉及到的规模小、厚薄的滑坡阻滑防治工程 [32]。设计方案挡墙应与别的防治工程措施相互配合,依据地质环境地貌标准设计好几个计划方案,对比技术经济分析明确最佳计划方案,以达到最佳工程实际效果。挡墙应布局在滑坡主滑地段的下部区域。当遇到特殊情况,如滑体长度大且厚薄时要沿破面设置多道挡土墙 [33]。

5. 存在的问题

现阶段我国对滑坡灾难区域性规律的科学研究欠缺深度与广度,依然缺乏大比例尺精度的全国各地滑坡布局图和预测分析图。除此之外,对大型复杂滑坡的形成机理研究不足,如对滑坡产生处地下水的运动和分布规律欠缺深层次的科学研究,对滑带土的强度参数欠缺系统性的实验,主要参数的挑选通常根据工作经验,造成一些滑坡无法根除。

滑坡这类的地质灾害的预报预测分析研究还不深入,沒有产生统一的认识,常常耽误防灾时机。这关键是由于滑坡灾害的多元性增加了预测预报的难度,造成一些产生在前期原本能够防止的滑坡灾害因为了解不统一,沒有立即采取防范措施而耽误了最佳防治机会,导致自然灾害加剧,小灾变为大灾,造成了更大损失 [34]。

6. 结论与展望

滑坡地质灾害是我国最常见的一种地质灾害,在我国实际发生的地质灾害中所占比重最大,给国民经济建设和人民财产造成较大危害,因此需要加强对不稳定边坡的稳定性及防治措施开展研究。在实际滑坡防治过程中,需要对场地及周围环境进行全面把控,对可能导致边坡失稳的影响因素进行全面分析,对边坡整体稳定性进行准确判断,制订科学合理的防治方案,确保边坡得到有效加固与预防。在对边坡稳定性进行分析时要方法得当,参数选取合理,选择的治理措施切实可行,推动滑坡地质灾害防治工作效率进一步提升。但是由于滑坡的形成机理十分复杂,各种影响因素制约着对滑坡防治的措施选择,所以能更精确、更先进、更节约成本地对滑坡进行防治,我们还有很长的路要走,仍需要尝试和探索。可以对以下几个方面进行展望:比如可以采用新技术、新方法,利用物探、GIS技术对滑坡进行预测;或者可以对滑坡支护结构设施如抗滑桩、锚索进行抗腐材料的开发与研究以增强其耐久性能;可以结合环境保护与可持续发展理念开发或改善滑坡防治技术等。