1. 引言

通信技术的快速发展,大大减弱了时空对于人们行动的限制,尤其是新冠疫情的爆发,诞生了一大批线上办公应用,很多企业也在逐步推行弹性工作制(潘寓婷,2021)。工作领域和非工作领域相互渗透的程度越来越深,有很多的文献已经证实了工作对于非工作领域的渗透带给员工及组织的影响(王振源,段永嘉等,2015;杨婷婷,苗心萌等,2018;曾慧敏,2019;陈笑梦,2020;张兰霞,蔡丽等,2020),也有少部分文献研究了非工作领域对工作领域的渗透所产生的结果(Rose, 2013; Kim & Hollensbe, 2017)。可是员工个体往往既体验着工作对非工作的渗透,也体验着非工作对工作的渗透,在这样的情况下,员工便面临着如何管理工作和其他角色的界限,保持工作生活之间平衡状态的问题与挑战。

角色边界是个体为了建立秩序、减小不确定性而为其不同的生活角色创造的社会构建的界限(Ashforth et al., 2000)。Clark (2000)提出的工作家庭边界理论,认为个体是边界跨越者,每天在工作与家庭两个不同领域之间跨越,边界的具体特性影响着工作和家庭的冲突与平衡。这一理论也为很多学者用来探讨工作与家庭之间的关系。从学者们的研究结果来看,工作与非工作边界渗透性对于员工工作与生活关系所产生的影响并不是确定的。Ruderman等(2002)发现工作与非工作边界渗透性对与工作–非工作增益有积极的效果,认为通过工作或非工作角色的渗透,个体获得了更多可利用的资源,从而在一定程度上促进了其在另一领域的角色表现。国内学者王永丽和张思琪(2016)在研究中指出家庭工作事件渗透的增多,会使得家庭工作促进作用减弱。面对上述矛盾,一些学者引入中介变量及调节变量(Gajendran & Harrison, 2007; ter Hoeven & van Zoonen, 2015; van Zoonen et al., 2017),通过权变的理论来进行解释,但权变理论对特定现象及情境作出解释的同时也意味着它不能对普遍实践进行指导。所以,本文将不考虑具体情境,通过分析工作与非工作边界渗透性的本质,来探讨其对员工平衡工作与生活的关系所产生的影响。

研究表明,工作与非工作边界渗透性具有程度上的差异性,方向性及不对称性(Frone et al., 1992)。在现有的研究中,工作与非工作边界渗透程度整体常常被学者们作为前因变量来进行研究(马璐,刘洪等,2014;林彦梅,刘洪等,2019)。Allen et al. (2014)指出忽略渗透的不对称性和方向性,而仅仅关注渗透的程度所得到的研究结果不能够区分非工作向工作和工作向非工作两个方向的渗透各自对结果变量产生的影响。这也可能是一些不同文献研究结论矛盾的原因。

目前的研究中,在讨论员工在工作之外的角色时,多数都将其局限于家庭领域,马岩(2019)在研究中指出如今,新生代员工正在逐渐成为企业的主力军。对于他们而言,父母还处于中年,不需要投入过多的精力照顾,个人也可能尚未组建家庭,没有来自伴侣或者孩子的职责需要负担,相比于家庭领域,他们的非工作领域更多地是涉及朋友、个人兴趣等方面。此外,Prakash (2018)的调查也表明,虽然家庭仍然是非工作领域的重要组成部分,但其他领域,如朋友、个人健康、兴趣爱好、休闲娱乐等也是员工非工作领域的重要构成要素。对当下的员工来说,工作与生活的平衡不仅仅意味着平衡工作与家庭生活,也意味着平衡其他非工作领域的工作。因此,考虑到现代职场人不断变化的生活偏好,工作生活平衡应该有一个超越工作–家庭的更宽广的生活视野。

基于此,本文提出工作与非工作相互渗透的方向性与工作生活平衡之间的关系假设,探究工作向非工作与非工作向工作两个不同方向的渗透各自会对员工工作生活平衡产生的影响。并希望以此为企业设计制定工作与非工作边界管理制度,帮助员工更好地平衡工作与生活提供理论基础。

2. 研究假设

2.1. 工作与非工作边界渗透性及工作生活平衡

早在20世纪50年代,Lewin (1951)就将边界的这一概念引入了工作与非工作研究领域,并指出工作与非工作的边界具有渗透性特征与弹性特征。其中,渗透性作为边界管理中边界的属性之一,指“一个角色允许整合和吸收其他角色的元素的程度”。通俗来讲就是“身在曹营心在汉”。其本质是一种员工工作领域要素和非工作领域要素间的相互交换,参考时间及物理边界,形容员工在一个领域中的行为、思维模式以及情绪状态卷入到另一个领域中的程度(Sturges, 2008)。这种渗透可能是行为上的,也可能是心理上的(马璐,刘洪等,2014)。Frone等(1992)的研究表明,工作与非工作边界渗透性具有程度差异性,方向性及不对称性。所以,工作与非工作边界渗透性包括了非工作对工作的边界渗透性与工作对非工作边界渗透性两个方面。非工作–工作边界渗透性表示来自非工作角色的元素向工作领域的溢出程度。工作–非工作边界渗透性表示来自工作角色的元素向非工作领域的溢出程度。

Clark (2000)提出了工作家庭边界理论,这一理论成为很多学者在研究工作生活平衡时的理论基础。在现有的文献中,针对工作生活平衡的研究也主要集中在工作和家庭领域。王永丽,张思琪(2016)基于工作–家庭边界理论,研究表明不同类型的边界渗透对工作家庭平衡作用不同。庄颜嫣(2020)通过构建工作与家庭之间的单向与双向渗透模型,并选取工作投入与个体主观幸福感作为结果变量,探究了员工如何实现努力工作及快乐生活。但生活显然包括的不止家庭。Near等(1980)认为工作之外的生活即是非工作的范畴,这一范畴包括并不局限于家庭、休闲、学习等诸多方面。Chacko (1983)将非工作满意度等同于生活满意度,认为非工作领域指的就是生活领域。Gragnano等(2020)认为劳动力是异质的,员工可能也重视除了家庭以外的其他非工作领域,并调查了工作生活平衡中其他非工作领域,特别是健康领域的重要性。此外,学者们广泛研究了分段感知(如工作家庭冲突、工作家庭增益),但对于整体状态的关注较少。

所以,本研究认为工作生活平衡形容个体对于工作领域和生活领域的状态都表示满意的状态,表现为个体可以通过分配各种资源,以使自己达到心理满意。如Carlson等(2009)所描述的,这种平衡不需要高水平的效力或业绩,是一种个体主观的整体感知上的平衡。

2.2. 工作与非工作相互渗透的方向性与工作生活平衡的关系

不可否认的是边界渗透的很大一部分原因来自于通信技术的发展(El Wafi et al., 2016; Lim et al., 2017; Siegert & Löwstedt, 2019),信息与通信技术的发展使得工作领域与非工作领域之间的界限越来越模糊,两个不同领域间的要素不断互相渗透。就工作领域向非工作领域方向的渗透而言,各式各样的电子沟通工具使得员工常常在非工作时间也与工作处于连通的状态。王晓辰等(2019)在研究中指出非工作时间连通行为与员工对工作家庭平衡的满意度负向相关。王振源等(2015)在研究中指出,非工作时间办公正向预测了工作家庭冲突。

资源保存理论认为,资源存在着螺旋丧失和螺旋增值效应。在工作时,员工已经消耗了身心资源,如果在本该获得身心恢复的非工作时间没有得到资源的补充,继续持续不断地处于工作状态,其身心资源会迅速流失,研究也表明这会给员工带来一系列消极影响,如产生更高水平的工作压力、工作倦怠、导致工作场所偏离行为等(吴洁倩,张译方等,2018;程欢,2019;孙会,陈红,2020)。工作领域要素对员工非工作领域的渗透、挤压,减少了员工的休闲时间,消耗了员工更多的身心资源,使得员工没有更多资源来兼顾其他角色,满足非工作领域的角色需求,从而使得工作与生活间的失衡,工作生活平衡水平下降。所以,提出以下假设:

H1:工作–非工作边界渗透与工作生活平衡负相关。

可渗透的家庭边界会导致更高的工作家庭冲突,但具有可渗透的工作边界的影响并不明显。一方面,一个可渗透的工作边界有助于减少工作与家庭冲突的时间,因为它允许在工作的同时完成一些个人任务(McCloskey, 2018),给予了员工平衡工作事务与个人事务的机会,而且,在非工作领域向工作领域渗透时,个体常常感受到的是一种“占便宜”的感觉,而这样的感觉通常会使个体对组织产生正向的情绪体验。另一方面,参与特定的角色会使得个体获得对应的资源(孙会,陈红,2020)。高速发展的社会使得工作对员工的要求越来越高,现代企业中的员工常常面临着巨大的压力。而非工作领域元素向工作领域渗透的情况,如出于放松目的浏览社交媒体,出于社交需要联系朋友等,能够起到积累心理资本和积极情感的作用,帮助员工更好地消化工作中的消极情绪,履行工作职责,承担工作角色,从而促进其工作角色的表现(Zivnuska et al., 2016)。

但过多的非工作领域元素渗入工作领域,很可能带来的就是不好的影响。因为,个体身心资源是有限的,在起到放松心情、缓解压力的作用之后,如果没有适时地投入到工作任务中,而是一味地沉浸在非工作向工作领域渗透所带来的愉悦之中,就可能产生自我封闭、自责、无聊等消极情绪,阻碍个体完成工作。

所以适当的非工作向工作领域的渗透,使个体在处理个人事务的同时,也会一定程度上促进其产生对工作的积极情绪,引发积极的工作行为,从而帮助个体更好地平衡工作与生活。渗透性过低或者过高的情况下则不会达到这样的效果,甚至可能会适得其反。因此,提出以下假设:

H2:非工作–工作生活边界渗透与工作生活平衡呈倒U形关系。

2.3. 工作与非工作相互渗透的不对称性与工作生活平衡的关系

社会交换理论指出,公平的社会交往关系是让人最满意的关系(Cropanzano & Mitchell, 2005)。明显不等地被剥削或者被占便宜的关系都是人们所不喜欢的关系。员工与组织之间在本质上是一种交换关系。

在社会互换过程中,互换双方均需遵循互惠原则。1960年,Gouldner首次提出互惠原则。他认为在社会互换过程中,互换双方均需要遵循互惠原则,回报者会对行动者做出回报,并且回报程度取决于行动者的表现与价值。基于互惠原则,要想让员工把更多的时间和精力投入到工作中来,组织要尽量确保满足员工的需要,提供物质或精神层面的激励。

对员工来说,当员工感受到的工作要素渗透到非工作领域的水平高于非工作向工作的渗透时,员工常常会感到不公平,觉得工作占据了自己休闲娱乐或者家庭,没有履行好其他角色的义务,从而感到较低的工作生活平衡水平,而随着两种方向渗透偏离程度的提高,其工作生活平衡水平也可能更低。当非工作向工作这一方向的渗透水平高于工作向非工作的渗透水平时,员工一样会感到不公平,但不同于前一种情况,这种不公平往往是一种觉得自己“占便宜”的感觉。在这样的情况下,个体一般产生的是正向的态度或行为(孙会,陈红,2020)。所以,也可能伴随着高水平的工作生活平衡。需要指出的是,这里的工作–非工作边界渗透性高于或低于非工作–工作边界渗透的情况更多地强调的是两种渗透程度相对而言的情况,即可能两个方向的边界渗透性都很强或都很弱,但其中一个方向的边界渗透性程度更深或者更浅。因此,提出假设:

H3a:在工作–非工作边界渗透性高于非工作–工作边界渗透性的情况下,两者偏离程度越高,工作生活平衡越低。

H3b:在工作–非工作边界渗透性低于非工作–工作边界渗透性的情况下,两者偏离程度越高,工作生活平衡越高。

3. 研究设计

3.1. 测量工具

3.1.1. 工作与非工作边界渗透性

学术界关于工作与非工作边界渗透性的测量尚未形成成熟的量表,多是在工作–家庭边界渗透量表的基础上拓展到非工作的其他领域。

程宝玉依据工作家庭边界理论(Ashforth et al., 2000; Clark, 2000)编制了衡量工作家庭边界渗透性的量表,得到了验证和推广。杨苏生(2014)在此问卷基础上,把家庭的概念拓展到非工作领域的私人生活用于测量工作与非工作边界渗透性。李秋娟(2017)也通过借鉴Clark (2000)的研究,将家庭的概念延展至所有除工作以外的私人空间,称其为“非工作领域”,并就此编制出工作与非工作边界渗透性测量量表。

借鉴杨苏生及李秋娟所使用的量表,形成了本研究的工作与非工作边界渗透性测量量表,共10个题项,其中1~5测量非工作–工作边界渗透性,6~10测量工作–非工作边界渗透性,Cronbach’s α系数分别为0.774和0.847。

3.1.2. 工作生活平衡

对于工作生活平衡,本研究将其定义为个体对于工作领域和生活领域的状态都表示满意的状态,表现为个体可以通过分配各种资源,以使自己达到心理满意。

Valcour (2007)提出的工作–家庭平衡量表,共5个题项,其中,前两项指的是满足工作和家庭需求的两个最关键的个人资源:时间和注意力(精力)。这些项目与资源–需求理论框架一致。同时,也有研究表明,在平衡工作和家庭角色需求方面的成功认知部分取决于一个人对工作和个人/家庭角色的时间和注意力分配的满意度(Friedman and Greenhaus, 2000)。剩余三个项目采用受访者对他们在整合工作和个人/家庭角色需求方面的成功程度的评估,这也与该结构的含义一致。所以,本文采用这一量表,受访者被要求从(1)非常不满意到(5)非常满意的等级表示其满意程度。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.879。

3.1.3. 控制变量

通过文献回顾,将性别、年龄、婚姻状况、学历、工龄、岗位级别、行业类型等信息作为控制变量以选择和填空的形式通过问卷测量。

3.2. 数据收集

本次收集采取线上收集的方式,通过问卷星、微信、QQ等平台发放回收问卷,在具体收集数据过程中,主要采用滚雪球的方式,先邀请不同行业的朋友、熟人填写问卷,再通过他们向周围符合条件的人员发放问卷。本次问卷所有题项均为自评题项,为使反映被调查人员的真实状态,问卷填写采用匿名方式,并在问卷导语中向被调查者说明此次调查所得信息将仅用于学术研究,来降低被调查者的心理顾虑。

最终收回问卷446份,剔除掉存在回答时间少于1分钟、选项全部一致及填答存在明显规律性的问卷,共得到有效问卷411份,问卷有效率为92.2%。具体而言,效样本的人口统计学特征如表1所示:在性别分布上,男性占47%,女性占53%,女性略多于男性;在年龄分布上,以18~35岁人群为主;在婚姻状况上,未婚人群占绝大部分;在学历分布上,以大学本科及以上学历为主;在工龄方面,绝大部分工龄在10年以下;在岗位级别上,普通员工占据了大部分;在行业类型上,各段分布较为均匀。总体而言,调查样本分布情况基本均衡,符合随机调查的要求。

Table 1. Statistical results of demographic information

表1. 人口学信息统计结果

4. 研究结果

4.1. 区分效度

本文使用AMOS24软件通过验证性因子分析方法对非工作–工作边界渗透性、工作–非工作边界渗透性、工作生活平衡进行区分效度检验,结果如表2所示,其中三因子模型各项指标均接近或符合评判标准(2/df = 3.312,RMSEA = 0.075,CFI = 0.922,GFI = 0.919,IFI = 0.922,TLI = 0.905),与其他几个模型相比该模型的拟合程度最好,表明三个构念具备良好的区分效度,符合研究标准。

Table 2. Confirmatory factor analysis results

表2. 验证性因子分析结果

注:N = 411;A:非工作–工作边界渗透性;B:工作–非工作边界渗透性;C:工作生活平衡。

依据Harman单因子分析法,将问卷所有题项一起做因子分析,第一个主成分因子载荷在未旋转的情况下为29.265%,未达到总解释方差的50%,所以数据不受同源方差问题的严重影响。

4.2. 相关分析

各变量的平均值、标准差及相关系数如表3所示,结果表明,非工作–工作边界渗透性偏好工作与工作生活平衡显著正相关(r = 0.121,p < 0.05),工作–非工作边界渗透性与工作生活平衡显著负相关(r = −0.199,p < 0.01),初步验证了假设H1。此外,员工的工作生活平衡与其年龄(r = 0.168)、婚姻状况(r = −0.148)以及工龄(r = 0.201)也呈现出显著的相关关系。

Table 3. Mean value, standard deviation and correlation coefficient of variables

表3. 变量均值、标准差和相关系数

注:N = 411;*p < 0.01,**p < 0.05。NWP:非工作–工作边界渗透性;WNP:工作–非工作边界渗透性;WLB:工作生活平衡。

4.3. 假设检验

以往的研究中,涉及到两个变量间的匹配、一致性问题,常常采用差值法(如算术差、算术差的绝对值或平方),来表示两个变量间的匹配或一致性程度。这样的方法优点在于操作简便,但无法区分各个变量对于结果变量产生的影响效应(Edwards & Rothbard, 1999)。近几年,多项式回归作为一种分析该类问题的模型被提出,Edwards & Rothbard (1999)指出,无论是从方法的规范性还是从分析的实际意义考虑,这一方法都要优于差值法。因此,本文选择多项式回归来检验工作与非工作边界渗透性的不对称性对员工工作生活平衡的影响,具体的多项式回归方程如下:

其中,WLB表示工作生活平衡;X表示非工作–工作边界渗透性;Y表示工作–非工作边界渗透性。参照前人的研究,在数据处理之前,参考张珊珊,张建新等(2012)及柏帅蛟与井润田等(2018)首先对非工作–工作边界渗透性与工作–非工作边界渗透性两个变量进行了中心化处理。回归后结果如表4所示。由模型四可知,工作–非工作边界渗透性与工作生活平衡回归系数显著为负(r = −0.147,p < 0.01),假设H1得到验证。模型二的结果显示,非工作–工作对工作生活平衡具有显著正向影响(r = 0.099,p < 0.05),为验证假设H2提供了初步支持,模型三显示,非工作–工作边界渗透性的平方与工作生活平衡显著负相关(r = −0.148,p < 0.001),该结果表明,非工作–工作边界渗透性与工作生活平衡之间呈倒U形关系,假设H2得到验证。相较于模型二,模型三的R2增大0.028,ΔF显著,表明了模型三更能有效揭示非工作–工作边界渗透性与工作生活平衡之间的关系。

注:*p < 0.01,**p < 0.05,***p < 0.001。

此外,依据多项式回归结果,计算得到相关响应面的特征,如表5所示,不匹配曲线曲率显著为负(a4 = −0.209,p < 0.001),斜率不显著,表明曲面由匹配曲线向左右两侧逐渐下降,匹配情况下的工作生活平衡水平相较于不匹配时具有更大的取值;匹配曲线斜率显著(a1 = −0.197,p < 0.05),曲率不显著,表明沿匹配曲线,响应面接近一条直线,并且随着工作与非工作边界渗透性的增加,个体体验到的工作生活平衡水平是逐渐降低的。

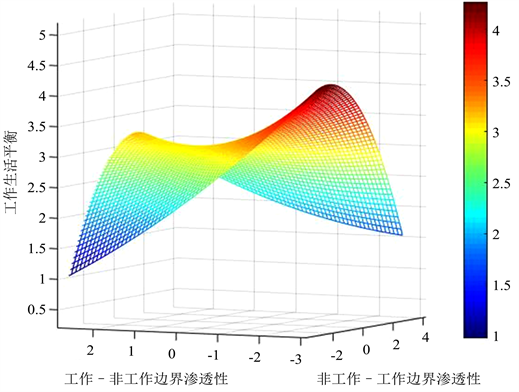

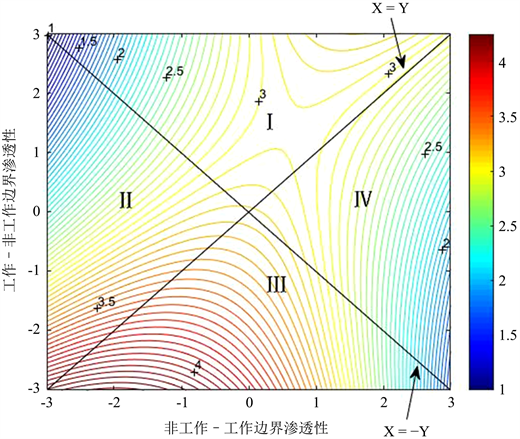

进一步使用MATLAB2016绘制了非工作与工作边界渗透性与工作生活平衡之间的关系图来更直观地呈现变量间的关系,如图1所示展示的是工作与非工作边界渗透性与工作生活平衡的三维图,如图2所示展示的是三维图在X轴与Y轴所构成平面的投影。匹配曲线(X = Y)与不匹配曲线(X = −Y)将图分为了四个区域,其中,区域I与区域II中的取值表示非工作–工作边界渗透性(X)小于工作–非工作边界渗透性(Y)时的工作生活平衡水平,区域III与区域IV中的取值表示非工作–工作边界渗透性(X)大于工作–非工作边界渗透性(Y)时的工作生活平衡水平。具体地,在区域I中与区域II中,当X与Y的取值由趋近逐渐变为偏离时,工作生活平衡取值均呈现下降趋势,假设H3a得到了验证;在区域III中,当X值与Y值由趋近转向偏离时,工作生活平衡先上升后降低;区域IV中,当X值与Y值由趋近转向偏离时,工作生活平衡先降低后升高,但变化水平相较于区域III,幅度很小,基本呈现逐渐降低的趋势,假设H3b未得到验证。

Table 5. Response surface characteristics

表5. 响应面特征

注:*p < 0.01,***p < 0.001。

Figure 1. Three-dimensional response surface

图1. 三维响应曲面

Figure 2. Projection of work-life balance on X-Y plane

图2. 工作生活平衡在X-Y平面上的投影

5. 结论与讨论

5.1. 结论

信息技术的高速发展在不断模糊工作与非工作领域之间的边界,使员工经历着来自不同方向,以及不同方向不同程度的边界渗透。本文借鉴前人的研究,提出相关假设,探讨了工作向非工作以及非工作向工作不同方向、不同程度的边界渗透性对员工工作生活平衡的影响。通过实证分析发现,工作–非工作边界渗透性与工作生活平衡负相关,假设H1得到支持;非工作–工作边界渗透性与工作生活平衡呈倒U形关系,假设H2得到支持;工作–非工作边界渗透性高于非工作–工作边界渗透性的情况下,两者偏离程度越高,工作生活平衡越低,假设H3a得到支持;但对于工作–非工作边界渗透性低于非工作边界渗透性的情况即假设H3b,未得到支持。

在区域III,假设H3b未得到验证原因可能是因为在X = −3,Y = −3时,无论是工作向非工作还是非工作向工作,两个方向上的边界渗透性都处于低水平,接近于互不打扰的状态,员工能够体验到较高的工作生活平衡;随着非工作向工作方向上的渗透性逐渐增加,员工在工作场景下有了来自非工作领域元素的渗透,可能是心理上的渗透也可能是行为上的渗透,员工感觉自己利用工作时间处理了私人事务,可能产生“占便宜”的感受,从而工作生活平衡水平上升;而当非工作–工作边界渗透性进一步增强时,到X = 3,Y = −3附近时,虽然员工来自非工作领域的元素更多地渗透到了工作领域,但这样的情况也很可能会导致工作效率受到影响、工作绩效下降等消极后果,从而使得工作生活平衡并为上升反而降低。

在区域IV,假设H3b未得到验证。此时,非工作–工作边界渗透性高于工作–非工作边界渗透性,且非工作–工作边界渗透性均处于偏高的水平,在这种情况下,员工经历着较高的来自非工作领域元素的渗透,在处于工作场景中时工作节奏、工作效率等可能会被非工作领域事务打扰,同时伴随着工作–非工作边界渗透性的增加,员工也可能同时又在经历着生活场景中不断为工作事务所累的情形,从而使得其工作生活平衡水平整体不高,且随着偏离程度增加逐渐下降的趋势。

此外,由图2也可以看出,当工作与非工作边界渗透性都处于较低水平时,即工作领域与非工作领域之间的交叉与干扰均较少时,个体体验到的工作生活平衡水平更高。而且当两个方向的边界渗透性中有一方明显地高于或低于另一方时,员工体验到的工作生活平衡水平是最低的,从社会交换公平理论来看,这样的情况严重偏离了平等的交换关系,常常会使个体体验到强烈的不公平感,一个领域中的元素过多地渗透到了另一领域,从而导致工作与生活之间的失衡。

5.2. 管理启示

在要求员工工作–非工作边界渗透的同时,企业也应该允许员工的非工作–工作边界渗透。研究结果表明,匹配情况下个体感知到的工作生活平衡水平要高于两者不匹配时的水平。随着社会经济的快速发展,个体的工作压力、竞争压力也在不断地增加,加班情况在很多企业是很常见的情况,而且,信息通讯技术的飞速发展也使得工作与非工作之间的渗透变得难以避免。很多的研究也已经证明,工作–非工作渗透常常会伴随着一些消极影响,如引发工作–家庭冲突,降低工作满意度等(吴洁倩,张译方等,2018;陈笑梦,2020),所以与其耗费大量的时间、精力去限制员工的非工作–工作边界渗透,不如在工作–非工作渗透的同时给予员工一定程度的自由,允许其非工作领域相关元素对工作领域的渗透,以此来抵消员工可能会产生的不公平感及负面影响。

企业要辩证地对待非工作–工作边界渗透,可以允许员工非工作领域的元素向工作领域的适当渗透,但要控制在较低程度。假设H2表明非工作–工作边界渗透性与工作生活平衡之间呈现倒U形关系。对于员工而言,有一定的时间和空间允许其非工作领域元素向工作领域的渗透,能够提高员工的工作生活水平,但过度地渗透,一样会导致员工工作与生活之间的失衡。员工可能会因为来自非工作领域过多的渗透影响工作效率、工作进度等从而使员工不得不在之后本应该属于非工作领域的时间、空间内处理工作事务,而如果员工之后没有采取措施,补上之前的工作任务,可能会给员工的绩效考核、职位晋升等带来不利影响。所以,企业可以为员工提供一定程度的时间和空间自由,使员工能够进行必要的放松活动或者处理不得不处理的个人事务。

员工面对来自不同方向、不同程度的边界渗透,要有意识地进行自我调整和自我控制。企业只能在一定程度上决定工作与非工作边界渗透性的强弱,调整来自不同领域边界渗透性的程度深浅,达到工作与生活之间的平衡状态也需要员工自己的调整与控制。在边界渗透中,行为上的渗透是显性的,容易被观察到和约束的,但心理上的边界渗透却是难以观察的。这就需要员工根据自己的实际状况来采取相应的措施,促进工作生活平衡。

5.3. 不足与展望

本研究的局限性主要在于:1) 在进行数据分析时,使用的是截面数据,因为工作与非工作边界渗透性在一段时间内是相对稳定的。但使用纵向跟踪研究来获取数据能够更好地评估变量在时间上的变化对结果所产生的影响,使分析更为严谨;2) 本文集中关注于工作与非工作边界渗透性特征对于员工工作生活平衡感受的影响,未能具体地考虑行业类型、组织性质等因素的影响,使得在利用本研究的假设对不同类型的员工或组织进行研究时结果可能会存在差异性。

由工作与非工作边界渗透性的本质出发,本文从方向性和不对称性两个角度,探讨了不同方向、不同程度的边界渗透性对员工工作生活平衡产生的影响,给企业与员工对于工作与非工作领域的边界管理提供了较为普适的建议。未来的相关研究,可以从以下几个方面进一步完善:1) 从动态角度,利用纵向研究的方法,丰富相关研究。无论是边界渗透性还是员工感知到的工作生活平衡,都不是一成不变的,可以通过长期的追踪与记录,获得更为准确的数据,进行分析;2) 扩展研究的对象,员工工作与非工作边界的形成受到很多主体的影响,比如工作领域中的上级、同事,非工作领域中的家人、朋友等,这些主体都会对个体工作与非工作边界的状态及边界渗透性的强弱产生影响,未来可以探究多源主体的具体作用形式或其对个体工作与非工作边界状态的影响;3) 对不同类型的边界渗透展开探究。马璐,刘洪等(2014)在其研究中指出,员工工作与非工作边界渗透在内容、方式及动机上均存在不同的类型,但目前,很少有文献探讨在中国情境下,不同类型的边界渗透对员工或企业会产生什么样的影响,未来可以对不同类型的边界渗透性影响的差异性及影响机制进行进一步地探讨。4) 从个人与环境匹配的角度出发,完善研究模型。近年来,逐渐开始有国内学者在工作与非工作领域边界管理的相关研究中引入个人变量,研究在中国情境下个人变量与边界特征(环境变量)的匹配情况对员工或组织可能产生的影响(贾西子,苏勇,2020),但对比国外的研究,此类研究在国内还处于初步阶段,相关研究还有待进一步丰富。5) 对工作与非工作领域的边界特征进行进一步挖掘。除了边界渗透性,边界弹性也是边界特征的一个重要维度,有研究表明边界弹性与边界渗透性相互之间也会产生影响。李朝霞(2012)通过研究发现,边界弹性影响了边界渗透性,未来的研究可以进一步研究不同边界特征之间的关系。