1. 引言

教育期望是指父母对子女或学生对自己未来所能达到的最高受教育水平的期望(Yamamoto & Holloway, 2010)。教育期望的发生过程中主要涉及两个主体:期望发出者与被期望者(罗良,郭筱琳,2019)。当期望发出者与被期望者为同一个体时,称为自我教育期望;当期望发出者为父母,被期望者为子女时,称为父母教育期望。根据测量对象的不同,父母教育期望可以分为实际父母教育期望(测量对象为父母)和感知父母教育期望(测量对象为子女)。

实证研究发现,自我教育期望和感知父母教育期望均是初中生学业成功的正向预测因素(刘日高等,2018;马俊龙,2017;王令格,2020;Aldous, 2006)。自我实现效应认为,人们对自己的某种期望会影响行为,最终导致期望的发生。自我教育期望高的学生学习成绩更好,其实就是自我实现效应在起作用。具有较高自我教育期望的初中生学习动机更强,学习更投入,并且会参加更多的课外活动,他们的学习成绩也更好(李汪洋,2017;Beal & Crockett, 2010; Domina, Conley, & Farkas, 2011; Eccles & Wigfield, 2002)。同样,从父母那里感知到高教育期望的初中生更重视学校和教育、学习能力更强,取得的成绩也更好(王烨晖,张缨斌,辛涛,2018;Bouchey & Harter, 2005; Gniewosz & Noack, 2012)。然而,目前这些实证研究的一个局限是,很少同时考察父母教育期望和自我教育期望对初中生学业的共同影响(Zhang et al., 2011)。因此,本研究关注父母教育期望和自我教育期望的相互作用,考察亲子教育期望差异如何影响初中生的学习成绩,尝试弥补前人研究的不足。

已有实证研究对亲子教育期望差异的探讨往往通过两种方式:其一,考察实际父母教育期望与初中生自我教育期望之间的差异(王烨晖,张缨斌,辛涛,2018;Wang & Benner, 2014),即实际亲子教育期望差异;其二,考察初中生感知父母教育期望与自我教育期望之间的差异(蔺秀云等,2009;Gallagher, 2016),即感知亲子教育期望差异。本研究主要关注的研究对象是初中生,故将亲子教育期望差异定义为初中生感知父母教育期望与自我教育期望之间的差异,即感知亲子教育期望差异。

研究发现,亲子教育期望差异普遍存在(Lv et al., 2018; Rimkute et al., 2012; Smith, 1991),且在不同的理论视角下指向不同的发展结果。个体发展观认为亲子教育期望差异是一种正常的发展现象,不会给初中生的学习带来负面影响。进入青春期后,初中生有追求独立和自主的需求,其教育期望的形成并非只是对父母教育期望的复制,其自身的主动性发挥了不可忽视的作用(Grusec & Goodnow, 1994)。而临床观点认为亲子教育期望差异是家庭功能失调的结果,具有一定消极性(Minuchin, 1985),可能会对初中生的学习产生不利影响。

初中生感知到的亲子教育期望差异可能通过学业压力作用于学习成绩(Wang & Benner, 2014)。相关研究表明,父母的过高期待会给学生带来很大的压力(赵芳,赵烨烨,2005),那些不确定能否达到父母高教育期望的学生也面临更大的学业压力(Pierceall & Keim, 2007)。由于感知到父母教育期望高于自我教育期望,学生会质疑自己的学业目标和达到这些目标的能力,由此产生的压力可能会对他们的学习成绩产生消极影响。

综上,本研究将探讨感知亲子教育期望差异与初中生学习成绩的关系以及学业压力在其中的中介作用,并以此验证亲子教育期望差异产生的临床观点或个体发展观的适用性。

2. 研究对象与方法

2.1. 研究对象

采用中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,简称CEPS) 2013~2014年的基线数据。基线调查包括19,487名初中生,男生9875人(50.7%),女生9341人(47.9%),性别缺失271人(1.4%),七年级10279人(52.7%),九年级9208人(47.3%),年龄在11~17岁(13.52 ± 1.23)之间。

2.2. 研究工具

2.2.1. 一般人口学资料

包括性别、年级、出生年月和家庭经济条件。家庭经济条件题目采用5点计分,1 = 非常困难,2 = 比较困难,3 = 中等,4 = 比较富裕,5 = 很富裕,得分越高表示家庭经济条件越好。

2.2.2. 感知亲子教育期望差异

使用中国教育追踪调查(CEPS)学生问卷中的“你父母对你的教育期望是”来测量初中生感知到的父母教育期望,使用“你希望自己读到什么程度”来测量初中生的自我教育期望,题目均采用10点计分,1 = 现在就不要念了,2 = 初中毕业,3 = 中专/技校,4 = 职业高中,5 = 高中,6 = 大学专科,7 = 大学本科,8 = 研究生,9 = 博士,10 = 无所谓,将选项10设置为缺失值。感知亲子教育期望差异等于感知父母教育期望得分减去自我教育期望得分,得分越高表示感知亲子教育期望差异越大。

2.2.3. 学习成绩

学习成绩有两个测量指标,一个是自评学习成绩,使用“你目前的成绩在班里处于什么水平”进行测量,题目采用5点计分,1 = 不好,2 = 中下,3 = 中等,4 = 中上,5 = 很好,得分越高表示自评学习成绩越好。另一个是客观学习成绩,使用三门主科课程(语文、数学和英语)的期中考试成绩,按照学校、年级分别计算标准分(调整为t分数,使之更符合实际情况),之后取平均值,得分越高表示客观学习成绩越好。

2.2.4.学习压力

使用学生问卷中“你对这种期望感到多大压力”来测量初中生的学业压力,题目采用4点计分,1 = 毫无压力,2 = 有点压力,3 = 一般,4 = 压力比较大,得分越高表示学业压力越大。

2.3. 数据分析与处理

使用SPSS 26.0软件进行数据分析与处理。使用均值插补法进行缺失值填补,使用皮尔逊相关对变量的关系进行分析,使用逐步回归法进行回归分析,使用偏差校正的Bootstrap法进行中介效应检验,设置样本为2000。

3. 结果

3.1. 初中生感知亲子教育期望差异、学业压力和学习成绩的相关分析

相关分析表明(见表1),初中生感知亲子教育期望差异与学业压力呈显著正相关,与自评学习成绩和客观学习成绩呈显著负相关;学业压力与自评学习成绩、客观学习成绩呈显著负相关;自评学习成绩与客观学习成绩呈显著正相关。

Table 1. The descriptive statistics and correlation among variables (N = 19,487)

表1. 各变量的描述性统计和相关分析(N = 19,487)

注:*p < 0.05,**p < 0.01,***p < 0.001 (下同)。

3.2. 学业压力在初中生感知亲子教育期望差异与学习成绩间的中介效应检验

使用逐步回归法进行回归分析,模型1以学业压力作为结果变量,感知亲子教育期望差异作为预测变量,模型2以自评学习成绩作为结果变量,感知亲子教育期望差异和学业压力作为预测变量,模型3以学业压力作为结果变量,感知亲子教育期望差异作为预测变量,模型4以客观学习成绩作为预测变量,以感知亲子教育期望差异和学业压力作为预测变量,所有模型均将性别、年龄和家庭经济条件作为控制变量。回归分析结果显示(见表2),感知亲子教育期望差异显著正向预测学业压力(β = 0.09, p < 0.001),显著负向预测自评学习成绩(β = −0.07, p < 0.001)和客观学习成绩(β = −0.06, p < 0.001),学业压力显著负向预测自评学习成绩(β = −0.13, p < 0.001)和客观学习成绩(β = −0.08, p < 0.001)。

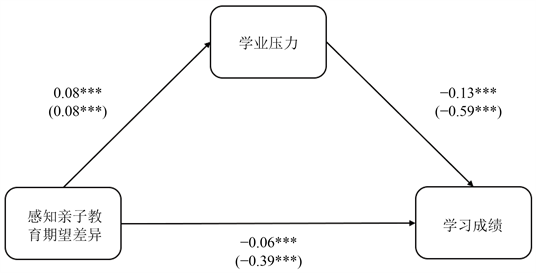

使用SPSS26.0中的process插件进行中介效应检验,将性别、年龄和家庭经济条件作为控制变量,设置Bootstrap样本为2000,结果表明(见表3、表4和图1),学业压力在感知亲子教育期望差异对自评学习成绩的影响中起部分中介作用,效应值为−0.01,占总效应(−0.07)的14.29%,学业压力在感知亲子教育期望差异对客观学习成绩的影响中起部分中介作用,效应值为−0.04,占总效应(−0.43)的9.30%。中介效应检验的Bootstrap 95%置信区间均不包含0,表明中介效应均达到了显著水平。

Table 2. Regression analysis of perceived parent-child discrepancies in educational expectations, academic pressure and academic performance

表2. 感知亲子教育期望差异、学业压力和学习成绩的回归分析

Table 3. Results of mediating effect test of academic pressure between perceived parent-child discrepancies in educational expectations and self-reported academic performance

表3. 学业压力在感知亲子教育期望差异和自评学习成绩间的中介效应检验结果

Table 4. Results of mediating effect test of academic pressure between perceived parent-child discrepancies in educational expectations and objective academic performance

表4. 学业压力在感知亲子教育期望差异和客观学习成绩间的中介效应检验结果

注:括号外对应自评学习成绩,括号内对应客观学习成绩。

注:括号外对应自评学习成绩,括号内对应客观学习成绩。

Figure 1. The mediating role of academic pressure

图1. 学业压力的中介作用示意图

4. 讨论

本研究以初中生作为研究对象,探讨了感知亲子教育期望差异、学业压力和学习成绩(自评学习成绩和客观学习成绩)之间的关系及作用机制。结果发现,感知亲子教育期望差异不仅能够直接负向预测学习成绩,还能够通过学业压力间接负向预测学习成绩。这一结果验证了亲子教育期望差异对个体学习成绩有一定不利影响的临床观点(Minuchin, 1985)。

本研究首先验证了感知亲子教育期望差异对初中生自评学习成绩和客观学习成绩的负向预测作用。感知亲子教育期望差异越大,初中生学习成绩越差。根据临床观点,亲子教育期望差异对个体发展具有一定的消极性(Minuchin, 1985)。感知亲子教育期望差异反映了较差的亲子关系和家庭功能,初中生认为父母只重视学习不关心自己,很容易对学习产生逆反心理,不利于学习成绩的提高。

其次,学业压力负向预测自评学习成绩和客观学习成绩,说明过强的学业压力是初中生学业发展的危险性因素。根据耶基斯-多德森定律(Yerkes & Dodson, 1908),动机与工作效率呈倒U形关系,适宜的动机对工作效率有促进作用,过强的动机对工作效率有抑制作用。学业压力过大时,个体处于过度焦虑和紧张的状态,会干扰记忆、思维等心理过程,不利于学习活动的进行,对学习成绩有消极影响。

进一步的中介效应检验结果表明,感知亲子教育期望差异不仅能直接负向预测自评学习成绩和客观学习成绩,还能通过学业压力的部分中介作用进行负向预测。认同控制理论认为,初中生的自我教育期望相当于其对“受教育者”这一社会角色的认同标准,而父母教育期望则是重要的反映性评价来源(吴作富,2010;Eccles & Wigfield, 2002)。同理,父母在扮演“教育者”角色时,父母教育期望就相当于其对该角色的认同标准,子女则是重要的反映性评价来源。当亲子间教育期望产生差异时,意味着双方对角色的认同标准不一致,如果在改变过程中遭遇对方抵抗或者改变失败,双方就会体验到痛苦。相关研究结果显示,亲子间教育期望越一致,子女的学习成绩越好(Hao & Bonstead-Bruns, 1998);亲子间教育期望差异越大,子女的情感幸福感水平越低(郭筱琳等,2019;Rutherford, 2015)。当父母教育期望过高时,子女会因力不能及而产生压力、痛苦以及羞愧、愤怒等负性情绪,并出现更多的反抗行为(崔盛,宋房纺,2019;赵芳,赵烨烨,2005)。Wang和Benner的研究也指出,当亲子间教育期望存在差异时,个体的认同控制过程中的反馈循环就会中断,由此产生的压力会导致个体体验到心理痛苦(Wang & Benner, 2014),进而对学习产生消极影响。

5. 结论

本研究主要得出以下两个结论:

1) 感知亲子教育期望差异正向预测学业压力,负向预测自评学习成绩和客观学习成绩,学业压力负向预测自评学习成绩和客观学习成绩;

2) 学业压力在感知亲子教育期望差异与自评学习成绩、客观学习成绩间起部分中介作用。

基金项目

本研究得到北京市社会科学基金项目(项目编号:20SRC018)和北京林业大学一流学科建设项目(项目编号:GK112102008)的资助。

NOTES

*通讯作者。