1. 案情概述与研究问题

2015年5月至2016年11月间,被告人蒋某飞谎称其为某影视公司招聘童星,借此理由,在网络聊天软件上认识了31名年龄在10~13岁之间的女童。蒋某飞告知女童需要检查她们的身材比例和发育状况,于是,被害人在蒋某飞的诱骗之下,在线拍摄和向其发送了裸照。后蒋某飞又以需要面试为由,要求被害人通过视频聊天的方式裸体做出淫秽动作。对于部分不愿意继续与之裸聊的女童,蒋某飞以公开裸照相威胁,强迫其与之保持裸聊关系。对于裸聊视频,蒋某飞将其刻录保存。2019年,被告人蒋某飞已以猥亵儿童罪被判处十一年有期徒刑。

在司法实践中,虽然最高人民法院以典型案例的形式发布了关于蒋某飞猥亵案的判决,并且从现实法益上看,蒋某飞对女童的伤害也已经侵犯了女童的人格尊严和身心健康。但是实际上,由于我国刑法及相关司法解释并未对网络猥亵行为的具体认定标准做出规定,对于蒋某飞对女童实施的“非接触性”猥亵行为,即对于行为人通过网络通讯工具对被害人实施相应的行为是否能够合理地认定为刑法意义上的猥亵行为,仍然存在争议。

对于该问题研究的重要性和必要性在于明确了关于该争议性问题后,有助于构建针对于利用网络侵犯公民性权利犯罪行为的认定体系,使该行为的量刑定罪更加规范化,形成系统的新型网络不雅行为认定为猥亵行为的判定标准,使立法机关和有关法律部门能够更加清晰地了解有关网络猥亵行为的相关司法认定问题,从而能够更合理地进行后续的规制,防止网络犯罪有罪难罚、重罪轻罚的现象出现,同时也能补充法律的空白地带,进而有助于保护公民,尤其是未成年人的性安全。

2. 研究现状与已有观点评述

2.1. 理论观点述评

对于该问题,我国法律理论界主要有四种不同的观点。

第一种观点认为,蒋某飞的行为不属于猥亵行为。这类学者认为网络空间不属于现实空间,网络只是一个虚拟空间,人的身体不能现实接触,即便猥亵犯罪不以身体接触为前提,但犯罪行为的发生至少应当在同一时空,超时空的网络“猥亵”已超出常理,不应当认定为猥亵犯罪,构成其他犯罪的,以其他犯罪处罚,如传播淫秽物品罪 [1]。蒋某飞虽然利用网络强制女童自己实施猥亵行为,但他们之间其实并没有客观的接触。无论是实际插入、触摸被害人身体,还是强迫被害人触摸性部位等一系列猥亵行为,在传统的猥亵犯罪中,都需要犯罪人与被害人之间身体进行接触才能实施 [2]。并且在我国的刑法体系中也规定,对于猥亵儿童罪的既遂要求行为人施以猥亵性质的物理性接触 [3]。显然,蒋某飞通过网络的方式对女童实施的猥亵行为并不属于传统意义上的猥亵,他们之间不具有客观的物理接触。所以在此类观点的视野下,网络空间区别于现实空间,网络诱骗行为无法同猥亵犯罪连结起来,即使蒋某飞具有主观上的故意,且客观方面的实施对象确为刑法“猥亵儿童罪”所规定的不满十四周岁的女童,但由于物理空间的非接触性,也就阻断了将其认定为猥亵犯罪的可能,也就不属于我们所说的刑法意义上的猥亵行为。

这类观点完全否定了网络虚拟空间作为犯罪场所的可能性,也就是将该种行为与传统的猥亵行为完全区分开来。笔者认为这缺乏一定的合理性,一方面是因为网络“猥亵行为”的认定并不需要物理上的接触。另一方面网络空间其实完全可以作为一个独立的犯罪场合,物理空间并不是唯一的犯罪地点。

第二种观点认为该类行为是否属于“猥亵”应从行为的强制性出发,该类观点将重心放在了行为的强制性方面,即不区分网络猥亵行为和传统的猥亵行为,而注重是否违背被害人的意志自由。猥亵的法律评价,其基点在于猥亵一旦具备强制性,违背被害人意志自由时,才产生社会危害性,亦才可能进入刑法的视野。切不可将普通意义上道德评价的猥亵混同为刑法意义上否定评价的猥亵 [4]。

该种观点认为猥亵是人类的一类性行为,只有在具有强制性的时候才具有可责性,也就是说,不论是蒋某飞此类的网络“隔空”猥亵行为,还是其他的猥亵行为,如果要让行为人承担法律责任,则其行为必须具有强制性,否则便不属于刑法意义上的猥亵行为。

笔者认为这类观点显然具有一定的局限性,因为如果我们考虑到儿童本身的认知方面的问题,对于无行为能力人,甚至是对于在性方面认知不全的限制行为能力人,在犯罪行为人采取非强制性手段进行猥亵时,将其认定为人类私情的交流方式,不对其进行规制,显然是不合理的。并且我国刑法对于猥亵罪的规定中也述及了只要对象被害是儿童,无论其是否同意或者反抗,都认定为猥亵罪。肯定强制性作为判断标准之一,但是强制性不应作为唯一的判断标准,具有强制性的猥亵行为必然是要进行规制的,但不具有强制性的猥亵行为也未尝被阻拦在刑法规制的体系之外。

第三种观点是我国多数学者普遍认同的观点,认为该类行为属于猥亵行为。猥亵儿童的客观构成要件完全可以包括以“非接触性”的方式实施猥亵,徐挺笠教授在其著作中也提出网络不雅行为尽管在物理时空上不具有一致性,但在虚拟时空却具有一致性。在蒋某飞主观故意以及客观对象符合法律规定的情况下,蒋某飞确已达到其猥亵的目的,并且,从法益侵害结果上说,蒋某飞通过网络实施的猥亵行为同普通的猥亵行为一样,均会侵犯女童的身心健康权。主客观相一致,蒋某飞已构成猥亵儿童犯罪,并且其侵害对象的人数高达31人,对于其中的部分被害人还采用了威胁和胁迫的方式,属情节恶劣。

笔者认为,该类观点所指的物理时空的一致性是指当事人双方处于同一个物理时空,具有物理意义上的接触,虚拟时空的一致性指的是行为人与被害人处于同一聊天室,或者是同一视频、语音通话界面等能够进行相互间信息实时传递的空间。这类观点认为这两个概念只要具备其中一个即可,认为即使物理时空上不一致,但只要虚拟时空上具有一致性就可以,也就是说还是在强调“接触”和“时空一致性”,从而再试图通过说明虚拟时空和物理时空的同质性来使该类不雅行为适用物理时空中传统猥亵行为的认定标准。

需要说明的是,第一,网络空间和物理空间是独立的两个时空,他们既有区别又有联系,两者之间并不完全相同。第二,该类观点最终还是对传统猥亵行为的认定标准进行简单的套用,而没有提出一个专门针对于网络猥亵行为认定的特有标准。第三,显而易见的是,网络发展的异化以及网络本身所具有的特性等等,都决定了网络猥亵行为的认定并不能完全适用传统的猥亵行为的认定标准。但不可否认的是,网络猥亵行为的认定最终都会归于一般猥亵违法行为或者是猥亵罪的定罪量刑之中去。

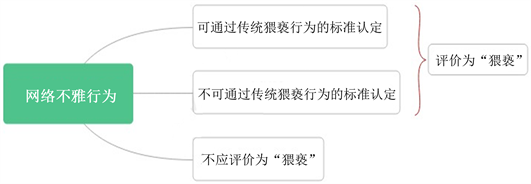

归根结底,这种观点还是回避了网络不雅行为的具体认定问题。如图1,在具体的适用中,其实网络猥亵行为同传统猥亵行为的外延是不同的,确有大部分网络不雅行为可以通过传统猥亵行为的标准进行认定,但是网络猥亵行为的认定同传统猥亵行为的认定又不可一概而论,将网络不雅行为完全套用进传统猥亵行为的做法是不明智的,正确的做法应当是借鉴传统猥亵行为的认定标准,从而结合网络空间的特点,总结出关于网络猥亵行为特定的认定标准,否则,当遇到超脱异罚的现象时,个案的判决就将面临困境。

Figure 1. Sketch map of the relationship between Internet indecency and the identification standard of traditional indecency

图1. 网络不雅行为与传统猥亵行为认定标准的关系示意图

第四种观点认为蒋某飞的行为属于猥亵行为,但其依据不同于第三种观点,这类学者认为将利用网络社交工具实施的猥亵儿童行为认定为猥亵行为,是因为其法益危害性的大小明显高于传统的猥亵行为并且侵害的法益是相同的,非接触式猥亵过程中的视频或者电子资料容易引发更加恶劣的犯罪行为 [5]。网络空间的私密性也更容易引发行为人的主观恶性,从而造成更严重的犯罪结果。并且网络具有传播速度快、受众人数多等特点,通过网络实施猥亵行为,往往比普通猥亵犯罪所造成的社会影响更大,且会对被害儿童的精神造成多次重复伤害,社会危害性更严重,根据举轻以明重的逻辑推理,通过网络实施猥亵儿童行为应当构成猥亵儿童罪 [6]。

该种观点认为网络“非接触性”的不雅行为应被认定为猥亵行为,其认定的标准是因为其法益侵害性明显高于传统的猥亵行为。笔者认为,将法益侵害性作为该类网络猥亵行为的认定标准不够合理且太过于片面。法益侵害性这个因素不具有客观性,每个案件所具有的法益危害性都不同,将一个变动极大的因素作为网络不雅行为是否可以认定为“猥亵行为”的标准显然不合理。法益侵害性只能作为在个案中量刑的实际影响因素,而对于探讨该类行为是否属于“猥亵”不具有参考意义。

当然,在这类观点的映射下可以得到的经验是——在针对网络“猥亵行为”的认定标准的探究中,由于网络犯罪危害结果扩大速度非常之快,出于网络空间特殊性的考虑,为提高刑法规制的效果,必须以遏制其扩张的态度去规制它,提前进行预防,以期起到提前规制的作用。

2.2. 司法实践观点评述

无论是被最高人民检察院作为第十一批指导性案例发布的骆某猥亵案,还是后续的曹某慧猥亵儿童案、樊某先猥亵儿童案等,都以犯罪嫌疑人被判猥亵罪告结。总结下来,我国司法实践中对于通过网络实行的不雅行为是否能够评价为“猥亵”的做法大同小异,都肯定了该类行为应评价为“猥亵”,而没有拘泥于“猥亵”必须是当事人之间有物理接触的行为。但与此同时,我国在实践中做法的不足之处还是在于依旧将网络猥亵行为划拨到普通的猥亵行为之中去,没有将针对于网络猥亵行为的认定标准进行归纳和总结,没有跳离出传统猥亵行为的认定标准。不可否认这种做法在现今确实维护了刑法的稳定性,但是随着网络空间的发展,刑法对于网络不雅行为的规制肯定会呈现出更严重的无力感。

3. “猥亵”行为的规范思考

2019年最高人民检察院将“蒋某飞猥亵儿童案”作为指导性案例发布,将蒋某飞以猥亵儿童罪判处十一年有期徒刑,肯定了其行为是为刑法意义上的猥亵行为。指导性案例的发布,虽然为这类案件的实际处理树立了标杆,但是对于该行为的特定认定标准却并未得出一个统一的意见。即这类行为认定的标准还有待具体化。

3.1. “猥亵”的本质

关于“猥亵”的本质问题,应当从主观和客观两个方面进行考虑。在主观方面,行为人应当是以刺激和满足性欲为目的,而不应当是以追求其他精神刺激为目的而进行的行为,例如单纯以报复心态进行的不雅行为,又或者是以伤害性器官为目的进行的不雅行为,都不属于“猥亵”规制的范畴。若行为人出于牟利的目的对被害人进行的不雅行为,例如,在网络上进行的淫秽直播,则不能够认定为“猥亵”,而应根据2010年最高人民法院和最高人民检察院的司法解释,可能涉嫌构成传播淫秽物品牟利罪。在客观方面,“猥亵”应当是指侵犯了特定被害人的性羞耻心,满足了其特定目的的行为。并且在这里值得强调的是,“猥亵”所针对的对象应当是特定的被害人,而非一般的公共秩序。再者,对于男性将生殖器插入女性生殖器的行为,应当考虑是否构成强奸罪,而不属于“猥亵”的范畴,“猥亵”规制的是性交之外的不雅行为。所以,对于男性犯罪行为人通过网络让女性被害人自己插入生殖器的行为其实并不属于“猥亵”的范畴。

3.2. 猥亵行为不以物理接触作为必需客观要件

在我国传统的现实空间中,物理接触是构成猥亵行为的要件之一,但在网络高速发展的今天,猥亵行为并不必须进行物理接触的结论可以从以下三个方面得到论证。

首先,虚拟空间也具有作为犯罪场合的可能,物理空间并不是唯一的犯罪场所。我国刑法规定,“猥亵”是指除性交以外,能够满足性兴奋和性刺激、有伤风化、损害他人性心理、性决定权,有碍其身心健康的性侵犯行为。如抠摸、舌舔、吸允性敏感区等行为,显而易见,传统意义上的“猥亵”要求有物理上的接触。但是随着网络科学技术的不断发展,“空间”一词的含义被扩大了,从单纯指我们所生活的物理空间,扩大到了还包括网络虚拟空间,并且,随着社会的发展,虚拟空间的社会地位正在不断上升,人们也越来越依赖虚拟空间 [7]。虚拟空间不仅仅可以作为犯罪的工具,同时也可以成为犯罪的发生地。网络不再仅仅是犯罪对象和工具,更是一个全新的犯罪场域 [8]。所以,从现实宏观角度来看,更是从现代科学发展的角度来看,网络虚拟空间完全具备成为犯罪场合的条件,并且由于利用网络进行犯罪具有成本低、隐蔽性强等特点,利用网络空间进行犯罪成为了大多数犯罪分子的选择。

再者,虚拟空间同物理空间既有区别又有联系。不过于强调网络空间同现实空间的一致性,网络空间也有自主的独立性存在,具有自身的特点,应对网络空间发生的违法违规的行为进行独立的评价,而不应该仅仅将其纳入到传统物理空间的理论范畴进行衡量。如果传统物理空间的理论无法很好地将网络空间中的某些行为囊括其中,而强行利用刑法的扩大解释来进行规制,这有可能会有失于法律判决和惩治的合理性和公正性,产生量刑失衡的问题。

最后,在虚拟空间进行的网络不雅行为,只要符合其特定的标准就构成猥亵行为,不必然需要进行物理接触。独立存在的网络虚拟空间作为犯罪场合实施的网络不雅行为,并且不能简单套用传统猥亵行为的认定标准,即物理接触并不必然成为认定为猥亵行为的条件。这也就产生了一个新的问题——我国现有的网络犯罪的惩治标准存在严重的滞后性,并且网络犯罪行为的异质性也导致了现今网络不雅行为认定为猥亵行为急需一个合理的认定标准。只要符合该标准,就可评价为“猥亵行为”更甚是“猥亵犯罪”,构建科学合理公正的网络猥亵行为认定的标准以及有关“猥亵行为”入罪的制度化建设成为当务之急。

3.3. 网络诱骗行为能够独立评价为猥亵犯罪的实行行为

实行行为是指刑法分则规定的犯罪构成客观要件的行为,是犯罪行为的一种,那蒋某飞对女童的诱骗行为是否构成其中的一种?显然,不雅行为要进行诱骗的基础在于被害人已与行为人之间产生了交集,所以事实上已经侵害到了被害人的人格尊严和身心健康。如果从法益侵害性上来看,由于网络传输的及时性,再加上诱骗行为对于犯罪的催化性和本身的恶劣程度,蒋某飞诱骗女童的行为已经使对法益的侵害达到了比采取其他方法进行的网络不雅行为更紧迫危险的程度。同时,也正由于虚拟空间中的行为人无法进行物理性接触,并且行为人采取诱骗手段时,其自身的主观心理相较于采取其他方法进行的网络不雅行为所带有的主观心理而言,行为人更渴望达到后续实行猥亵犯罪的目的,更具有形成严重后果的可能性,从而也就使诱骗行为成为实行后续实际猥亵犯罪的前置手段。也就是说,此时若没有法律的干预,那么网络就将作为一个连接点,将诱骗行为与后续的猥亵犯罪连接在一起,使其形成了一个必然的因果关系。总之,没有诱骗行为的发生,后续的网络不雅行为自然也丧失了存在的基础。所以,在诱骗行为开始的时候,犯罪人便已经开始了案件的着手。一旦行为人在网络上对女童实施了相应的诱骗行为,即可认定其属于猥亵犯罪的实行行为。

3.4. 影响网络不雅行为归罪认罚的有关因素

首先,被害人未接受该类不雅信息可以阻断行为的违法性。网络具有“非接触性”的特点,虽然其传播信息的速度非常之快,但是不可否认的是,其实人与人之间的信息交互是有屏障的。例如当事人一方处于没有连结网络的状态,又或者是行为人通过特定的软件所发送含有不雅内容的消息,但另一方其实已经将该软件卸载等。这些情况的发生都会使阻断行为人行为的违法性。因为在客观方面,行为人的所作出的非接触性的不雅行为并没有侵犯到被害人的法益,也就是其身心健康和性的自主权。对于该种行为,出于刑法谦抑性的考虑,仅将其认定为一般的猥亵违法行为,而不应将其纳入到猥亵犯罪行为中去,从而交由其他法来进行规制。

再者,是否“违背他人意志”是归责的关键所在,并且猥亵时间的长短、是否有第三人观看也会影响归罪认罚。无论是一般网络猥亵违法行为,还是猥亵犯罪,都要求违背他人意志。而对于在网络中“违背他人意志”的判断,由于该不雅行为的隔空性,所以并不容易进行判断。并且被害人在接收到该类消息之后,一般会采取沉默的态度,而并不会针对于行为人发出拒绝的消息予以明示 ,即使是在具有强制性的猥亵犯罪之中,被害人也很少采取明示拒绝的方式来表明行为人的不雅行为违背了自身的意志。所以在网络不雅行为认定为“猥亵”的判断之中,一定要注意是否“违背他人意志”,没有违背他人意志所进行的网络不雅行为只能评价为人类私情的交流方式,而不具有可责性。并且在涉嫌构成猥亵罪的情况下,如果行为人所进行的不雅行为时间过短,对被害人法益的侵害程度没有严重的话,那便没有通过刑法进行规制的必要,出于刑法谦抑性的考虑,可以采取治安层面的措施进行处罚。最后是关于涉及第三人的问题,显然如果个案中没有涉及到第三人,则不能够评价为在“公共场所”进行的行为。但若是具有第三人参与或者观看该网络不雅行为的可能性,那就应评价为“公共场所”所进行的违法犯罪行为。并且由于网络空间本身的私密程度没有物理空间严密,更容易形成“公共场所”,也更容易造成被害人信息的再传播,造成的侵害后果会更加严重,所以,对于在网络空间进行的不雅行为所涉及“公共场所”的行为,无论是在一般猥亵违法行为的认定还是在猥亵罪的定罪认罚之中,都应该考虑从重处罚的可能性。

最后值得强调的是,被害人受侵害的身体器官的性象征意义明显与否也会影响行为的犯罪性。一般而言,猥亵罪的成立应当坚持主客观相一致,严格反对仅依靠具有主观上的刺激和满足性欲的目的而定罪量刑。在个案中,行为人要求另一方当事人隔着屏幕做出抚摸自己的行为,若客观上针对的身体器官性象征意义并不明显,例如手臂、脖颈等,则该行为则应是涉嫌构成一般猥亵违法行为,而不应进入到刑法的视野。

4. 结语

当前,网络犯罪形势持续严峻,对公民身心健康和性羞耻心的保护刻不容缓,各方各面的学者和司法工作人员都应为网络“猥亵”行为的认定做出应有之义。在法律上,法律作为最低限度的道德,应及时向网络犯罪者敲响警钟,实现刑法的实质正义;在理论上,对于特定认定标准的构建,还需发挥各家所长,扬长避短,构建符合时势的“猥亵”认定体系;在司法实践中,有关机关应当充分应用最新的理论成果和刑法规范,及时合理地将相关犯罪人员规制在刑法的体系之中,真正做到“天网恢恢,疏而不漏”。

基金项目

省级创新训练项目2021年度课题(项目编号:202110225325)。