1. 引言

党的十八大提出“建设海洋强国”战略口号,十九大报告再次提出“加快建设海洋强国”的目标,发展远洋渔业进一步成为中国渔业基本政策之一。农业农村部在《“十四五”全国渔业发展规划》 [1] 中提出“巩固提升公海渔业,做优做强过洋性渔业,稳妥有序发展极地渔业。加强国际渔业资源调查评估,开拓新渔场新资源”;在《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》 [2] 中,提出“稳妥有序推进南极海洋生物资源开发,合理调控南极磷虾捕捞渔船规模。积极参与南极海洋生物资源养护委员会事务,严格落实养护措施,全面提高履约能力”。

长期以来,国内针对极地渔业研究较少。一是因为地缘关系,中国开展极地渔业时间较短;二是极地处于地球南北两端,环境恶劣,难以开展大规模商业渔业捕捞及资源调查等活动,缺少渔业研究的动力与基础;三是南极地区的管理已有《南极条约》体系,而在北极各国有各自的管理体系,其他国家难以介入 [3]。

中国距离极地路程遥远,对极地环境和资源的研究和捕捞起步较晚,目前在极地渔业和南极鳞虾开发方面主要存在捕捞方式落后、船舶装备老旧、专业加工程度低等问题,具体表现在捕捞效率低、船员劳动强度大、自动化程度低、渔获物损伤大、船龄老旧、缺少现代化专业化的捕捞渔船、产品质量不高以及国外强强联手对中国技术封锁狙击等问题 [4] [5]。

随着全球气候变化、国家经济发展、地缘政治格局改变等大环境要求,无论是在领土主权明确的北极地区,还是主权冻结的南极地区,针对包括渔业资源的极地海域的权益争夺日益显现,有必要积极推动中国极地渔业的发展。在此背景下,加快中国极地渔业和南极鳞虾资源的开发,做大做强南极鳞虾及极地渔业产业,对拓展中国远洋渔业、培育海洋生物新兴产业、保障粮食安全、争取极地海洋权益等具有重大意义 [6] [7]。

2. 国际南极磷虾与极地渔业的发展趋势

2.1. 南极磷虾与极地渔业资源情况

南极海域蕴藏着的海洋生物资源中,其中最具开发价值和潜力的是南极磷虾。南极磷虾是全球单一物种蕴藏量最大的生物资源,其储量约6~10亿吨,甚至有科学家估计为50亿吨左右,其分布区域较广,但主要在南极辐合带以南海域,南极海域磷虾年可捕量可达6000万吨至1亿吨 [8]。南极磷虾的营养价值很高,世界卫生组织曾对南极磷虾、对虾、牛乳、牛肉评定过赖氨酸的综合营养价值得:磷虾100、对虾71、牛乳91和牛肉96的评分结果,说明磷虾的蛋白质质量优于对虾、牛乳和牛肉。据分析,人体所必需的8种氨基酸,磷虾中均有,且合起来占蛋白质含量的41.04% [9]。南极磷虾中还含有各种营养元素,人体所需的钙、磷、钾、钠都很丰富 [10]。磷虾的脂肪含量属中脂类型,为2.11%,比大部分经济鱼类的含量都要高。磷虾含有各种营养元素,如钙、钾、磷、镁、铁、硅、碘、铜、锌、锰、钼、钴、铝、铬、钦等的浓度比蔬菜、马铃薯、禾本科植物中的含量高很多倍。国外科学家计算,一年捕捞7000万吨,即可为世界四分之一人口每天提供20 g高质量蛋白。

由于地处高寒地带,北冰洋地区动植物种类均相对较少,浮游植物主要包括浮冰上的小型植物,表层水中的微藻类,浅海区的巨藻和海草等。具有商业捕捞价值的海洋鱼类有:1) 鳕科鱼类,是北极水域最重要的类群,主要商业捕捞种类有大西洋鳕、狭鳕;2) 鲱科鱼类,有大西洋鲱和太平洋鲱两种;3) 鲽科鱼类,是重要的商业捕捞种类,有格陵兰大比目鱼、北极海域还有北极光鲽等几种鲽科鱼类;4) 鲑鱼类,已成为北极淡水生态系统的优势种,在北极海域有14种鲑科鱼类,如秋白鲑、大西洋鲑等;5) 鲉科鱼类,该鱼类有粗短、锥形身体,该科有一些有毒种类,如狮子鱼等;6) 香鱼,身体细长,很少超过20 cm,是北极最重要的饵料鱼类 [11]。目前,北极海域主要经济鱼类有:太平洋毛鳞鱼、格陵兰鳙鲽、北方长额虾、北极鳕、大西洋鳕、黑线鳕、狭鳕、太平洋鳕、蛛雪蟹等,以及鲱鱼、鲑鱼和大王蟹等 [12]。北极海域的磷虾和其他浮游生物非常丰富,相应地,北冰洋里也具有种类繁多的鲸鱼。

2.2. 南极磷虾与极地渔业资源开发现状

南极磷虾的商业捕捞区域涵盖在南极海洋生物资源保护公约划定的海区内。该保护区面积约占地球表面积的10%,为了便于监管,对公约保护区进行了细分,并且,只允许在子分区48.1~48.4、48.6以及58.4.1和58.4.2进行捕捞。但目前只在48.1~48.4子分区从事南极磷虾捕捞渔业,这些分区位于南美洲与南极洲之间。

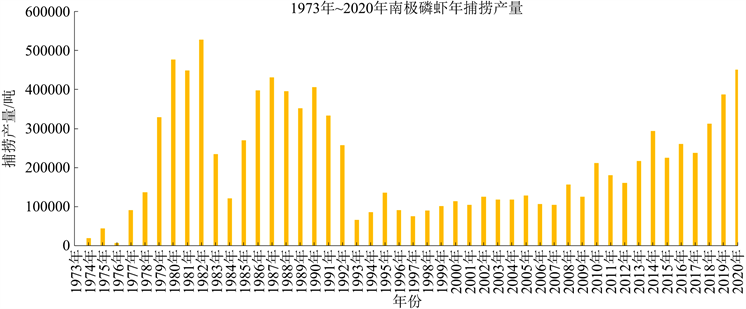

自从苏联20世纪70年开始捕捞南极磷虾以来,全世界先后有挪威、俄罗斯、韩国、中国等10多个国家稳定从事南极磷虾捕捞。总体来说,20世纪80年代是一个高产期,其中1982年达到52万吨的最高产量,后进入一段低产期,近十年又有所回升,2013年以来基本都超过20万吨。2020年超过了45万吨,这一数字远低于前苏联鼎盛时期,也离62万吨的限额还有不小的差距(图1)。

Figure 1. Annual catch of Antarctic krill in the world from 1973 to 2020

图1. 1973年~2020年世界南极磷虾年捕捞产量

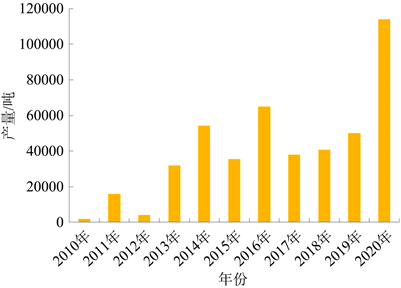

2020年,中国、智利、挪威、韩国和乌克兰是全球南极磷虾捕捞业的主要参与者。其中,中国的出口量超过了俄罗斯成为世界上最大的磷虾出口国。2020年4月,挪威宣布将恢复对磷虾的进口,与前几年一样,挪威仍然是最大的获利者,由于先进的泵吸技术,产量达到24.5万吨,占主导地位。中国以11.8万吨的“超预期”位居第二,是2019年5万吨的两倍多(图2)

Figure 2. Annual catch of krill in Antarctica in China from 2010 to 2020

图2. 2010年~2020年中国南极磷虾年捕捞产量

据生物专家预计,每年捕捞5000万吨的磷虾,对海洋生态也不会造成影响。中国南极磷虾捕捞虽然起步较晚,但发展迅速,后劲十足。2009年,中国首次派船前往南极进行商业捕捞,当年2艘渔船的捕捞量为1946吨。2014年~2016年,我国南极磷虾捕捞量逐年提高,捕捞船只达4~5艘,年均捕捞量在3万吨左右。2016年6月,我国开始筹建最大的南极磷虾专业捕捞船,“深蓝”号。2019年5月,我国独立设计制造的“深蓝”号在广州下水,该船可实现冻虾、虾肉、虾粉、虾油等产品的连续加工处理和自动包装运输作业,一次航行磷虾捕捞量近万吨。

近年来,一些传统的磷虾捕捞国(如乌克兰、俄罗斯等)对磷虾捕捞兴趣逐步下降,要么未开展磷虾捕捞,要么即使开展捕捞其产量也非常有限。由于目前北极渔业资源和环境调查受到多方面因素的影响,还难以准确预估渔业资源的储量大小,也还无法准确评估未来北极渔业的开发潜力。北极海域鱼的种类和资源量相对其他洋区较少,主要渔场集中在东北大西洋。

3. 南极磷虾与极地渔业的发展走向

3.1. 极地渔业管理日趋主动严格

为防止南极资源开发过度、保护生态平衡,国际南极海洋生物资源保护委员会(CCAMLR)通过并确立了国际科学观察制度,在南极鱼类渔业强制执行,于2007年应用到南极磷虾捕捞上。1988年,针对南极磷虾捕捞,提出发展反馈式管理(FBM),通过4个阶段最终实施基于生态系统预测模型的管理模式。磷虾渔船只有具有更先进的硬件设备,具备较强的渔场掌控能力、先进、环保的捕捞技术,明确和精准的捕捞对象、高效和生态的捕捞过程和应对履约能力,才有生存的可能和发展的空间 [13]。

随着全球变暖、海冰融化,北极区域渔业资源不断被开发利用,环北极国家纷纷开始了商业性渔业计划。2009年美国制定了“北冰洋渔业管理计划”,计划管理美国在其北极水域的楚科奇海和波弗特海的捕捞作业事宜。《预防中北冰洋不管制公海渔业协定》于2017年正式通过,该《协定》从构想到现实是美国国内议程国际化的结果。2021年,中国作为《协定》的十方之一,深度参与了《协定》谈判全过程,为《协定》的最终达成作出重要贡献。中国期待与其他缔约方继续就《协定》科研和监测计划、探捕等后续规则制定保持沟通,共同加强北冰洋公海渔业资源管理,保护北极海洋生态系统 [14]。

3.2. 参与南极磷虾与极地渔业发展形式多样化

随着南极磷虾应用价值的不断提升、加工技术的逐渐成熟,该资源所蕴藏的巨大开发潜力逐渐被各国重视,纷纷加入到南极磷虾开发的队伍中。

挪威参与南极磷虾捕捞起步较晚,但与其他国家相比发展迅猛,几乎参与了南极磷虾捕捞、加工、销售、科研等各个环节,除了大量国家财政资金投入以外,许多参与企业还通过资本市场募集了大量的资金,产、学、研合作开展的相当融洽,并不断地完善了捕捞、加工方面的技术和工艺。近年来,挪威在南极磷虾捕捞和高级磷虾产品的生产方面都取得了长足的进步,捕捞和加工技术在全球处于领先水平。

加拿大是南极磷虾产业的重要参与国,但加拿大几乎从未参与到南极磷虾的捕捞,而是直接从其他国家购买南极磷虾或半成品用于加工和提炼高级磷虾制品,如生产保健品和医药级的高级磷虾油。加拿大在南极鳞虾等营养学研究方面具有一定的优势。加拿大依靠其在这一领域的领先地位,专一从事南极磷虾营养成分的研究和加工提炼,产品在北美、欧洲以及亚洲地区都比较畅销。

智利具有得天独厚的地理条件,主要为其他国家的磷虾捕捞船提供后勤保障和技术服务。智利几乎很少参与大规模的南极磷虾捕捞,只是进行一些实验性的捕捞生产。由于地理位置靠近南极,长期以来,智利积累了大量有关南极地区的海洋环境、渔场情况、南极磷虾的生物学特征和资源变化情况等方面的资料,并利用这些资料为其他参与国提供服务。

日本参与南极磷虾捕捞的时间较长,捕捞产量比较高,而且多年来产量一直较为稳定。磷虾产品在日本国内有一定的市场,产品的市场价格也比较高。除了南极磷虾以外,日本渔船捕捞太平洋磷虾已有较长的历史。虽然南极磷虾与太平洋磷虾属于不同的种类,但两者在产品加工方面存在相似之处,因此日本在南极磷虾产品作为人类食品消费方面具有优势。

4. 南极磷虾与极地渔业

4.1. 国内极地渔业现状

4.1.1. 国内极地渔业总体状况

中国渔船在南太平洋、南大西洋、南印度洋长期从事远洋捕捞作业,捕捞品种包括智利竹筴鱼、秘鲁鯷、南美拟沙丁鱼、阿根廷滑柔鱼等。2006年10月起,中国成为国际养护公约的缔约方,并获准根据国际养护委员会核准的捕捞配额进行南极渔业活动。中国在南极海域现阶段从事的基本上是磷虾捕捞作业,除磷虾外仅有捕捞极少数量的其他鱼类,原因是在磷虾捕捞过程中兼捕了这些鱼类。

北极各国是北极渔业活动的主要作业者,北极渔业活动一般在北极各国专属经济区进行,包括中国在内,在北极海域从事捕捞配额剩余部分的国家则很少。中国作为1920年《斯匹茨卑尔根群岛条约》的缔约国,享有该群岛附近海域的捕鱼权。挪威虽然拥有斯匹茨卑尔根群岛“充分和完全的主权”,但缔约国在遵守挪威法律的前提下,可以自由进出该群岛地域及周边水域,从事一切“海洋、工业、矿业和商业活动”,这也意味着缔约国拥有这个北极海域特定区域的捕鱼权。

4.1.2. 南极磷虾与极地渔业资源探测与开发状况

南极海域有着丰富的生物资源,磷虾是地球上已发现的生物量最大的单一物种,是人类最大的生物资源,是南极海域重要的捕捞品种,综合开发利用南极海洋生物资源对我国具有重要战略意义。自1984年迄今,中国共进行了数十次南极科学考察,对南极磷虾的种类、资源量、分布及其环境因素进行了相关的研究。1985年中国首次在南极洲建立科学考察站(长城站),科学家们首先对南极磷虾的分布情况、生长状况等生物学特性开始进行科学调查。在20世纪80年代,研究人员解决了当时如何辨别磷虾年龄和负生长的重大科学难题,对预测南极磷虾种群的正常繁衍和预知人类捕捞活动对磷虾种群是否具有威胁具有重要意义。20世纪90年代初中国在南极普利兹湾海域对南极磷虾的生态学进行了研究,研究利用15个站位采集的数据,调查了南极磷虾的生殖力、年龄组成、生长状态等。90年代末21世纪初伴随“雪龙号”极地考察船的使用,中国科学家开始对南极磷虾生态学进行大规模系统性研究,分析了普里兹湾海域磷虾的分布、丰度、种群结构以及地域性差异。随着科学技术的发展,基于空间遥感技术的太空探测也正逐步应用于南极磷虾的探测研究之中,这对我国进行大规模商业捕捞南极磷虾具有十分重要的意义。

2009年底,中国首次派两艘大型远洋渔业拖网船赴南极作业渔场探捕南极磷虾,经过在南极洋区连续奋战23 d,探捕磷虾1848吨,超额完成了93个站位的综合调查项目,取得了在南极磷虾渔场、生物资源、洋区环境、渔具改进和捕捞方法、磷虾冷冻处理等方面宝贵的第一手现场探捕资料,实现了对南极磷虾的生产性探捕,在生产组织、安全环保、科学研究等方面取得了实践经验。2012年在积累了首次的成功经验后,在探捕规模上有所增加,作业渔船从2艘发展到5艘,产量增加到16,020吨;探捕时间延长,从首次的23 d延长到157 d,从夏季延长到春、夏、秋3个季节开展生产;探捕范围扩大,探捕站点从93个扩大到107个,探捕调查总面积增加了2万平方海里,获取了大量南极磷虾样品和海洋生物环境数据。

目前,中国仍局限于对南极磷虾的生态习性、分布规律、渔场形成条件、渔具渔法、保鲜加工等方面的研究探索。虽然近年来中国在政策以及研究力度上有所加大,但与挪威、加拿大等国相比,南极磷虾的商业化进程上还有不小差距 [3]。

4.1.3. 南极磷虾与极地渔业资源捕捞状况

中国企业现阶段磷虾捕捞获得政府的政策补贴,而且由在南大洋附近海域从事捕捞的船只利用季节差赴南极海域进行磷虾捕捞,因此磷虾捕捞业发展较快。2013年,中国在南极海洋生物资源开发利用方面取得突破,专业磷虾捕捞船“福荣海”号实现全年度连续生产,产量达2.8万吨。上海水产(集团)总公司以2艘大型拖网渔船作为“常备力量”,定期从事南极磷虾捕捞生产。2014年中国南极磷虾捕捞产量跃居世界第三,2015位列世界第二。2016年中国作业渔船从发展到4艘,占全球取得南极磷虾捕捞许可证的捕捞船的1/3,世界第一,捕捞量达6.5万吨,仅次于挪威位居世界第二。2017年7月我国开始建造第一艘专业南极磷虾捕捞加工船,该船总长120.28 m,型宽21.60 m,系柱拖力100吨,可实现南极海域磷虾捕捞、流水线加工、包装等现代化作业,满足养护委员会及国际海事组织关于南极水域的环保要求。与国外相比,中国针对南极磷虾渔场的基础研究投入严重不足,渔场渔汛预测能力和渔场气象保障能力薄弱,适产渔场的搜寻以及恶劣气象的仓促应对降低了渔业的有效作业时间、进而影响了渔业的经济效率。

20世纪80年代末起,中国参与北大西洋及白令海狭鳕捕捞,但出于资源养护目的,1993年起,白令海狭鳕捕捞暂停。现阶段,通过与相关北极国家之间的国际合作,中国在北极海域也开展了小规模的远洋捕捞 [15]。

4.1.4. 南极磷虾与极地渔业资源的渔获利用状况

在积累了首次南极磷虾探捕成功经验后,中国从单纯的捕捞发展到捕捞与加工处理同步进行,目前,南极磷虾的主要产品形式有冻南极磷虾、南极磷虾粉、南极磷虾油、南极磷虾干、壳虾肉和虾肉罐头等。2011年,启动了863计划项目“南极磷虾快速分离与深加工关键技术”,完成了船上整形虾肉加工示范线和虾油小试生产线的建设,在虾糜和功能肽制备、副产物有效物质回收、自溶酶分离纯化、冷冻保鲜技术等方面取得了一定进展,还研发了多种磷虾蛋白源制品和风味品,并对磷虾油的功能进行了相关研究。

照海大博远海洋生物科技有限公司以脱脂南极磷虾粉为原料,采用复合酶解工艺,获得了含量达99%的南极磷虾蛋白产品,大大提高了产品纯度,利用钙盐沉淀法脱除南极磷虾蛋白中的氟,使产品中氟含量远小于2.0 mg/kg,达到了中国食品卫生标准的要求 [16]。

山东科芮尔生物制品有限公司是当前全球从事南极磷虾的开发和利用为数不多的企业之一,同时也是国内唯一的一家具有磷虾油生产资质和出口资质的生物制品的企业。该企业在磷虾精油、低温活性生态酶、生物活性蛋白肽等各方面的多数研究已经达到了国际先进水平。科芮尔凭生产的南极磷虾油分别出口到了美国、加拿大、西欧、澳大利亚、日本和东南亚等地,其出口的南极磷虾油原料一度占到全球份额的70%以上 [17]。

随着经济实力和生活水平的不断上升,中国作为南极磷虾相关产品潜在消费市场一直受到众多国家的关注,如挪威AKER集团与山东科芮尔生物制品有限公司建立了合作关系,就南极磷虾资源战略合作开发达成协议。加拿大海王星生物科技公司与中国上海“开创远洋渔业公司”签署备忘录,计划在中国合资组建一家南极磷虾加工销售合资公司 [18]。

由于缺乏对磷虾长期深入的研究,中国在技术上面临着很多的瓶颈,加工技术的落后,使磷虾产品的高附加值未能体现。中国仍缺少具有自主知识产权的磷虾粉加工设备,自行改造的磷虾船上使用的是略加改造的鱼粉生产线,生产效率低,虾粉出成率仅为国际先进水平的60%,并且加工工艺落后,虾粉质量低,有的甚至达不到提取虾油的质量要求,影响了产品的销售、进而影响了渔业的经济效益。另外磷虾冷冻质量和磷虾脱壳技术装备水平也有待提高,海上产品的类型以及产品保鲜储运技术(如食用级抗氧化剂等)也亟待研发。

4.2. 国际极地渔业现状

4.2.1. 国际极地渔业总体状况

南大洋蕴含丰富的磷虾资源,磷虾适宜生活在南极比较寒冷的海域,南纬50˚以南的环南极大陆海域成为磷虾资源较为集中的区域,磷虾密集区出现在陆架边缘、冰边缘及岛屿周围。磷虾商业捕捞的产量大部分来自于南大西洋一侧海域,也即南极半岛及其以东海域的南设德兰群岛(48.1海区)、南奥克尼群岛(48.2海区)以及南乔治亚岛(48.3海区)水域;除此之外,南太平洋海域(58海区)和南印度洋(88海区)也是历史上的磷虾捕捞区域。现阶段磷虾捕捞作业仅在48.1至48.4海区、以及58.4.1及58.4.2海区进行,但大部分产量来自于南大西洋48海区。

由于北极海域温度低,海域初级生产力低,鱼群种类及数量相对不多,某些区域受海冰情况限制,北极海域商业渔业活动甚少。北极渔业主要集中在东北大西洋巴伦支海与挪威海,中北大西洋冰岛和格陵兰岛外海域,加拿大西北部纽芬兰和拉布拉多海,北太平洋白令海。巴芬湾、巴伦支海、挪威海和格陵兰海处于寒、暖流交汇处,是世界著名渔场,

4.2.2. 南极磷虾与极地渔业资源探测与开发状况

国际上与南极磷虾资源有关的考察始于20世纪50年代中期,主要在苏联和日本的南极综合考察中进行,其后包括中国在内的绝大部分从事南极科考的国家均将南极磷虾作为考察的重要内容。

20世纪70年代开始,南极科学研究委员会组织协调了“南极海洋生态系统与生物资源考察”计划,并于1980~1981年和1983~1984年利用声学方法对南极磷虾资源(主要是南大西洋一侧)进行了调查评估。2000年养护委员会又对南极磷虾资源进行了大范围联合调查。结果表明,调查海域总的资源量为44.289 × 106 t。许多学者利用不同的方法估算南极磷虾的生物量超过5.0 × 108 t。

北极区域18渔区(北冰洋)的渔业资源基本处于未开发状态,仅在1967~1970年和2007~2011年进行了渔业捕捞活动,并在1968年达到最大捕捞量7300 t。由此可见,北极区域18渔区(北冰洋)渔获量呈现增长趋势,北极海冰融化为北极渔业商业性开发提供了条件。1975年以后,北大西洋海洋渔业捕捞量呈现下降趋势。其中东北大西洋(27渔区) 62%种类处于完全开发状态,31%过度开发,仅7%未完全开发;而西北大西洋(21渔区) 77%种类处于完全开发状态,17%过度开发,而6%未完全开发。东北大西洋海洋捕捞量的增减趋势与西北大西洋差不多,但其渔获量要高于西北大西洋。近几年大西洋的北极区域渔获量年均值均低于近60年的年均值,一定程度上反映了渔业资源的衰退(表1)。

Table 1. Main economic types and fishing countries in the Arctic region

表1. 北极区域主要经济种类及捕捞国

4.2.3. 南极磷虾与极地渔业资源捕捞状况

大约200多年前,英国、美国与俄国等就开始了对南极早期的探险活动,以捕获海豹及鲸以获得贸易利益。20世纪初期到第一次世界大战前,探险家们又为开辟新的捕鲸区而深入南极大陆探险。

苏联是世界上最早进行磷虾商业性捕捞的国家。20世纪60年代,苏联率先赴南极试捕磷虾,从1970年开始,苏联拖网船队使用中层拖网在南大洋各海区对磷虾商业性捕捞,1970~1971年磷虾产量为1300 t,1971~1972年磷虾产量为2100 t。1972年2月,苏联公布了一项考察和开发南极生物资源,尤其是南极磷虾资源的“南极探测计划”,出动了几十艘渔船和加工母船,在南大洋进行调查和捕捞作业。1977~1982年间,苏联捕捞磷虾的产量迅速增加,1977年磷虾产量为105,049 t,到1982年已上升到491,656 t。1983~1985年,苏联的磷虾年产量下降到7.4~17.9万t,这主要是派往南大洋作业的渔船数量减少而造成的。从1986年开始,苏联的磷虾年产量又恢复到近38万t,以后4年的年产量保持在30万t左右。

苏联解体后,俄罗斯、乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛等国继续派拖网船到南大洋进行捕捞磷虾作业,但由于这些国家国内政局的原因,磷虾产量有所下降。1991年,这5个国家共捕获磷虾151,837 t,其中乌克兰居首位,产量为94,170 t,其次是俄罗斯和爱沙尼亚,产量分别为32,564 t和2280 t。1992年,除立陶宛外,其他4国继续派船前往南大洋作业,共捕获磷虾207,252 t;比1991年增产约5万t,其中俄罗斯产量跃居首位,产量为151,725 t,乌克兰降居第二位,为52,654 t。进入新世纪,这些国家对磷虾捕捞的兴趣逐渐下降,逐步退出或大幅度降低捕捞量。

日本紧接前苏联之后,成为世界上第二个对磷虾进行商业性开发的国家。自1976~1977年起,日本除了海洋资源开发中心派出的渔业调查船之外,各大渔业公司如大洋、日本水产、日鲁、极洋等也分别派出2500~3500 t级的大型解滑道拖网船到南大洋捕捞磷虾。从1986年开始,日本磷虾年捕捞保持在6万t以上,其中1988~1989年创历史最高纪录,年捕捞量达78,928 t。但近几年日本并没有开展磷虾捕捞工作。

近年来,挪威巨资打造了5000~9000吨级专业捕捞加工船进入南极磷虾渔业。这些船配备了创新性的水下连续泵吸捕捞设备和船上虾粉加工设备,年产量保持在10万吨以上,而且稳定,其中,挪威的海洋生物技术股份有限公司拥有1艘5000吨级的南极磷虾捕捞加工船“Saga Sea”号,南极磷虾捕捞产量占全球产量的20%,以南极磷虾为原料的产品产量和营业收入均在全球位列前茅。

北极渔业主要捕捞国家为挪威、英国、丹麦和加拿大等,大部分为环北极国家。挪威的海洋捕捞量年均值最大,达222万吨,捕捞的经济种类有20余种,其中主要捕捞种类为毛鳞鱼、鳕鱼和鲱鱼。渔业是挪威仅次于石油的第二大支柱产业。近年来捕鱼量约占世界总量的8~10%。北极渔业捕捞量占世界捕捞量比例较高,但捕捞活动一般在各北极国家的专属经济区进行。据统计,北极5国的北极渔获量占整个北极渔获量的90%左右。

4.2.4. 南极磷虾与极地渔业资源的渔获利用状况

南极磷虾是一种很特殊的水产品原料,它们在拖网中容易被挤压而破损,一旦捕捞上船就迅速腐坏需要及时加工。如产品供人类食用,磷虾需在捕捞上船后的1 h内加工;如用作动物饲料,则需在3 h内加工。

苏联最早开展对南极磷虾的加工研究,目前已有20多个国家在研究和利用南极磷虾做食品。在商业性磷虾渔业初期的1970年代,关注的是磷虾的捕捞和利用以及磷虾产品加工和营销的可行性。到1970年代中期,则以磷虾产品的营养价值为优先项,少量渔获用于磷虾产品和加工技术的开发。这些磷虾产品包括,用于动物饲料的磷虾粉,用于人类食用的蛋白糊,冷冻的蒸煮磷虾、干磷虾、磷虾肉糜以及磷虾仁。1980年代到90年代初一直在持续开发磷虾产品。在1980年代中期,因发现磷虾高含氟而使产品研发停滞了数年。磷虾外骨骼,尤其是头胸甲,中存在高含量的氟,而氟在人体骨头和组织中的高含量积聚可导致中毒,这使得磷虾在动物饲料和人类食用产品中的使用受阻。该问题最终通过研究采用各种方法减少添加磷虾成分的最终产品中的氟含量而得以解决。为了能使磷虾为人类和家禽所用,研究减少磷虾制品中氟含量的方法一直在进行。由于许多海洋脊椎动物可耐受其猎物中高含量的氟,因此,更多的研究集中在开发添加磷虾的水产饲料,并研究开发出低氟水产饲料。在1990年代中期,磷虾产品的开发转移到了低产出但价值更高的产品上。

磷虾产品不仅可作为一般食品,而且可作为病人营养品和医疗营养剂 [14]。加工的饲料可应用于畜牧业、养禽业、养兽业和养鱼业代替鱼粉具有十分高的效能。日本还成功地从南极大量捕获的磷虾中抽出红色的天然素,这种天然素对光热都有很高的稳定性,将对水产加工品的着色(例如蟹风味的鱼糕等)发挥巨大作用。目前,大量生产冻磷虾和磷虾粉仍是主流,但生产更为专用的产量更少的磷虾制品或许可大幅增加磷虾渔业的经济产量。干燥是制备南极磷虾粉的重要步骤,国外起步早、设备成熟、工艺完善,国内相对落后,存在虾粉品质不稳定、干燥效率低等问题 [19]。

5. 南极磷虾与极地渔业发展综合展望及建议

5.1. 充分利用南极鳞虾资源

对捕获的磷虾进行最大限度的综合利用是磷虾渔业发展趋势。磷虾含有一些可提取出的有价值化学品,如磷虾壳含有几丁质(高达干重的40%)。在磷虾旋转脱壳生产磷虾肉制品的传统加工中,其外骨骼通常视作废弃物,但通过对其特性的多年研究而越来越多地视其为一种有价值的商品。几丁质是生产壳聚糖的主要原料,而壳聚糖可用作絮凝剂,伤口愈合剂和多种药物的传递载体。日本比较注重磷虾的综合加工,在生产高品质的虾仁的同时,利用剩下的废料生产养殖饵料,并从加工过程中所产生的废水中回收蛋白质。开发新产品、发展高效率的加工方法和资源的全面综合利用,使磷虾工业可持续发展的有效途径 [20]。

5.2. 南极磷虾捕捞向可持续方向发展

为维持南极磷虾种群数量,保证南极生态系统的完整性,管理组织基于预先防范和生态系统整体性,确定捕捞限额,确定捕捞海区等。各个国家也开展了可持续捕捞的实践。挪威Aker BioMarine公司拖网上安装虾泵,虾泵通过软管与渔船相连,持续不断地将磷虾泵送到船,装有一个可剔除并无害释放误捕物种的防止误捕装置,作业期间,捕捞设施一直在海中,泵送到船上的磷虾在加工前还是活的,经海洋管理委员会船上观察认证,无海鸟和海洋哺乳动物死亡事件发生,误捕的都是幼鱼,误捕量不到磷虾总捕捞量的5%,因此,无任何渔获物丢弃。挪威Aker BioMarine公司的磷虾生态捕捞技术所使用的渔具不与海底发生接触,对海底的生境影响可以忽略。

5.3. 参考建议

5.3.1. 重视极地渔业,积极参与,制定合理的南极磷虾与极地渔业发展战略

随着经济全球化步伐的加快,中国资源紧缺的矛盾日益显现,开发新资源,拓展渔业新空间,发展远洋渔业已成为中国渔业可持续发展的必由之路。在当前“存在就是权益”的公共资源开发背景下,大力开发极地南极磷虾及极地资源符合了海洋战略,具有全局性、长期性和前瞻性的特征,对中国争取南极资源开发长远权益具有重要的战略意义。因此,应结合中国的实际,学习他国的先进经验,针对极地渔业及相关国际渔业管理组织,开展相关研究,制定相应的发展战略,为极地渔业的发展提供支撑。

5.3.2. 强化顶层设计,加大经费投入,组织相关技术攻关

经过多年的发展,中国南极磷虾产业得到了相当大的发展,但是装备及产能不匹配、技术工艺落后的短板已充分显现。同时,随着极地渔业资源的不断深入,国际社会对参与国的责任与义务也提出了更高的要求,极地资源的开发利用往往会牵涉到环境、政治等敏感话题。针对极地资源特点、生化特性和产品市场需求等定向研发专业性装备与技术已成为中国极地渔业发展的迫切需求。因此应该加强顶层设计,设立专项经费,开展极地渔业资源状况的基础研究、利用遥感技术实时监控极地气象等变化状况,渔业资源状况调研评估,鱼类的基础生物学和渔场形成机制等研究,开展专业捕捞装备和加工装备的研究,推动装备的集成和创新,从而切实支撑我国极地渔业的健康有序发展。

5.3.3. 加强全局性管理,强化支持力度,规划南极磷虾与极地渔业行动指南

极地渔业的发展涉及到方方面面,需要统筹考虑,因此要加强全局考虑,规划整个渔业行动。通过积极加入极地渔业管理组织,参与讨论极地资源开发与保护策略,提出中国参与极地渔业资源开发利用方案,维护中国的合法权益。通过加强建设国家或省级重点实验室,强化研发基础;通过体制机制创新和科技创新,进一步优化资源配置;加强产学研结合,突破和掌握一批关键核心技术;不断提高极地产业化水平和企业竞争力,加快建设具有国际竞争力的海洋装备制造业基地;支持加工等相关重点环节的技术突破,加大国内外市场开发力度等,推动中国发展极地产业的发展。

5.3.4. 重视并提速人才培养,建设培育南极磷虾与极地渔业资源开发与利用人才队伍

极地渔业的发展离不开人才。人才资源已成为极地渔业建设的最重要的战略资源。发展极地渔业,不仅需要环境、生态、捕捞、加工等科技型人才,还需要法律、社会科学等人才。然而,中国捕捞人员劳动力素质普遍较低,平均熟练程度差,文化程度不高,大部分船员仅为小学或初中学历,高级职务船员人才更欠缺,此外各类专业人才更是缺乏。因此必须从国家层面上在制定部署人才培养的计划,使各高校及科研院所以及生产企业各尽其责,努力培养出具有特色的各类人才,同时创造各种条件,吸引国内外优秀产业人员来从事南极相关开发工作。

6. 小结

随着中国经济社会的发展,南极鳞虾与极地渔业将越来越引起国内渔业及其相关行业的重视。在面临当前捕捞和加工技术仍落后于国外南极鳞虾及极地渔业发达国家的前提下,需要加强宏观战略规划和微观技术创新,不断探索,促进中国南极鳞虾与极地渔业更好、更快地发展。

基金项目

渔机所级基本科研业务费课题“深远海渔业装备的进展及趋势研究(2017YJS0011)”。

NOTES

*通讯作者。