1. 引言

“产出导向法”是外语教育专家文秋芳研发的一种外语课堂教学理论,近年来许多教师围绕产出导向法进行教学研究,从多个维度入手将其应用于大学英语课堂 [1] [2] [3] [4],证实了其在大学英语课堂教学的可行性和有效性。但文秋芳创建产出导向法的初衷主要在于改善大学英语课堂的教学效果 [5] [6],其后的学者也多将其研究重点置于英语课堂教学之上,对于其他非通用语种的教学,特别是德语教学,则鲜有关注。从中国知网收录的期刊文章数量来看,截止到2022年4月,探讨产出导向法在德语教学中应用的论文仅有两篇 [7] [8],且二者均是以该理论为蓝本进行的课堂活动设计,并未付诸实践,因此,产出导向法在大学德语课堂的教学成果如何目前还不得而知。

怎样将产出导向法融入到大学德语课堂教学之中,在教学实践过程中会出现怎样的问题或矛盾,怎样解决这些问题以改进大学德语课堂教学,这些都亟待检验。鉴于此,笔者尝试将产出导向法应用于大学综合德语课堂,并且融入德国本土的教学法理论——柏林教学模式,构建适合大学德语教学的新模式——产出导向法与柏林教学法混合教学模式并进行教学实践,通过学生对这一教学理论的反馈及笔者的反思、启示和建议来剖析该模式的有效性。

2. 理论基础

2.1. 产出导向法

产出导向法是文秋芳教授为解决我国传统外语教学“学用分离”、“重输入、轻输出”等问题而构建的新型外语教学理论,其三个核心环节为“驱动”、“促成”和“评价” [9]。该理论强调“学用一体”的理念,注重“学”与“用”的良好衔接。教师在驱动环节,设计合适而真实的交际场景,使学生产生学习兴趣与求知欲望;在促成环节,教师从语言、内容和结构方面输入有价值的材料,推动学生完成产出任务;在评价环节,教师建立多方面、多主体的评价体系,对学生做出即时和延时评价。三个环节环环相扣,既符合“学用结合”的理念,又提高了学生的学习自主性。

2.2. 柏林教学模式及其优势

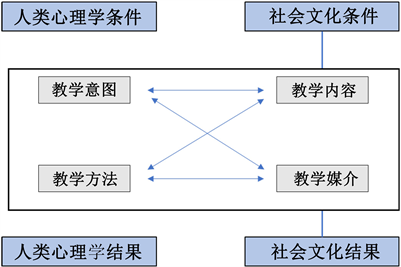

柏林教学模式强调学习者是教学活动的中心,并提出了两大条件和四大因素,两个条件即学习者所拥有的人类心理学和社会文化条件;四个因素即教学意向、教学内容、教学方法和教学手段。人类心理学条件涉及教学活动双方,包括学生的自身条件(如社会化经验、个性需求、生活环境、学习动机、学习习惯、就业前景)和学生的兴趣追求等;社会文化条件指教学的环境因素,如学校、家庭和社会等 [10]。这两大条件被称为“条件范畴因素”(Bedingungsfelder)。在柏林模式中,各因素之间相互关联,形成了一个紧密联系的整体(见图1)。根据柏林教学模式,德语教学应充分考虑具体的社会文化条件和人类学心理条件,从学习者的具体情况出发来设计、决定教学活动。

Figure 1. The structure chart of Berlin Model

图1. 柏林模式结构图

产出导向法理论从2008年发展至今已经形成了一套成熟、完备的理论体系,但在具体实施过程中仍不可避免地出现一些问题。首先,在传统教学法的长期影响下,学生依赖课堂、依赖教师进行学习的模式根深蒂固,很难在短时间内做出改变,如若贸然应用产出导向法而不做具体调整,学生会难以适应新的课堂模式,甚至会出现排斥心理;其次,由于地区、学校、老师之间教学水平、教学方式之间的差异以及学生自身的心理因素变化,学生在课堂中的表现、学习动机、学习态度以及学习效果难免会出现差异,而产出导向法理论并未将这些因素考虑在内,在“因材施教”的教学方法上存在一定的局限性。此外,产出导向法本身被更多地应用在大学英语课堂之中,教学对象一般具备良好的语言基础和听、说、读、写能力,其教学方法未必完全适合基础薄弱甚至零基础的低年级非通用语种学生,再加上德语语言本身的复杂性与难度(如德语中名词的性、数、格的变化,动词的变位,形容词词尾变化和句框结构等)使得学习者需要付出更大努力来完成产出任务,因此产出导向法在实施过程中必须要做到因时而变、因人而变、因事而变,而柏林教学模式中对于“人类心理学条件”与“社会文化条件”的考察恰恰可以弥补这一缺憾,实现教学安排与课程设置的动态发展。本文将产出导向法与柏林教学模式的优势相结合,构建产出导向法与柏林教学法混合教学模式并进行教学实践,在发挥教师主导作用的同时充分考虑学生的人类心理学条件与社会文化条件,从而达到提高学生学习的兴趣度,发挥学生在学习中的主体地位,提升其主观能动性的效果。

3. 基于产出导向法与柏林教学法的混合教学模式构建

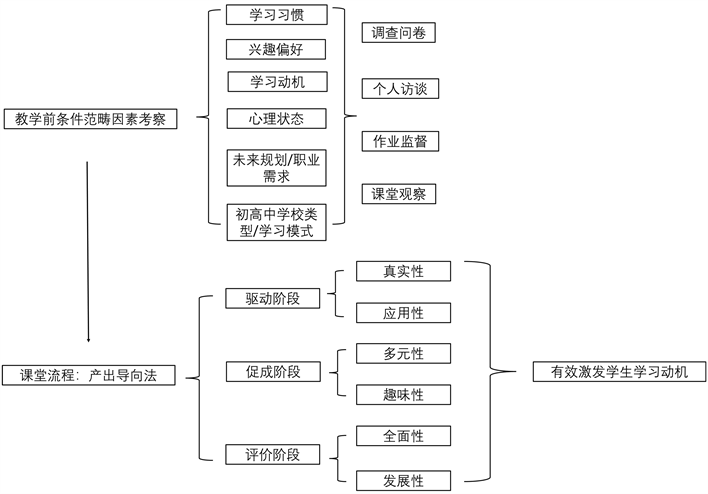

笔者结合当下基础阶段德语教学的实际情况,利用和把握教学双方已有的客观条件,试构建德语教学新模式——产出导向法与柏林教学法混合教学模式,除了在课堂设计中采用产出导向法三个基本环节,即驱动–促成–评价外,该模式还遵循“注重条件范畴因素考察”和“有效激发学生学习动机”两大原则,见图2。

Figure 2. The framework of blended teaching model based on Production-Oriented Approach and Berlin Model

图2. 产出导向法与柏林教学法混合教学模式构建框架

3.1. 注重条件范畴因素考察

柏林教学法指出教师应当在充分了解学生的学习动机、学习兴趣、学习习惯等特点的情况下进行教学设计和实践,调动学生的学习积极性和内驱力,完成和实现有趣、有益和有效的课堂教学。因此,本文将对条件范畴因素的考察置于突出地位和首要环节。

由于综合德语课程在基础阶段具有学分多、课时量大的特点,教师一般会承担一学年的课程,且班级形式多为小班制,学生人数固定,因此教师有充足的时间通过观察、考察、分析等活动来了解学生。在具体操作层面,一方面,教师可以通过调查问卷、定期与学生进行深入访谈和交流等形式获得学生的学习状态及思想动态,注重调查结果的归纳和总结;另一方面,学生的课堂表现及作业完成情况也是了解学生的重要渠道,是反映学生各因素变化的晴雨表,教师不应简单地将其看作为评定期末成绩的依据,而应通过观察、评定学生在完成听、说、读、写、译不同任务中的不同表现,把握学生的个性特征和学习趣向。此外,在社会文化层面,教师应紧跟时代特征、密切关注社会变化,例如在疫情期间要适应依赖于电脑设备的线上教学模式,以学生喜闻乐见的方式进行高效的教学活动。

3.2. 有效激发学生学习动机

前文提到,柏林教学法要求教学活动要以学习者为中心,教师要有效地激发学生的学习动机,POA理论则提出了“学习中心说”,主张课堂教学的一切活动都要服务于有效学习的发生 [9],有效学习的前提则是学生自身能否拥有强烈的学习动机。在具体操作层面,一方面教师应积极调动学生的学习兴趣,使学生产生浓厚的学习愿望,激发学生的内在动机;另一方面,教师应通过考试、小测等手段向学生施加一定的压力,激发学生的外在动机。落实到课堂教学中,则体现为以下两个方面:

驱动环节创设真实情境。产出导向法将驱动置于教学流程的开端,包括3个环节:教师呈现交际场景;学生尝试产出;教师说明教学目标和产出任务 [9]。文秋芳教授强调,在呈现交际场景这一环节中教师要保证场景的真实性,可以是学生已经亲身经历过的场景,也可以是他们在未来学习和工作中会讨论的话题。在传统教学中,经常会出现非真实的交际场景,例如有的教师在组织对话练习时,会指着桌子问道:“Was ist das?”学生回答:“Das istein Tisch.”这种机械、呆板的练习会使学生感到枯燥、无聊;此外,抽象的课本知识与过时的话题使得学生难以理解,这都不利于激发学生的学习动机,学生无法产生强烈的学习欲望,这就需要教师创设贴近生活的情景,将单调的课本知识寓于丰富多彩的生活之中。教师或从学生周围的事物出发,或模拟学生未来的学习、工作能够应用的情景,来引导学生完成产出任务。

促成环节注重多元输入。产出导向法理论强调在促成阶段教师应提供必要而恰当的输入材料,这些材料应起到“专家引领”的作用,从而有效拓展学生现有的知识与语言体系,将产出水平推向一个新高度 [9]。课堂中的输入材料不单单局限于言语、文字形式,还应重视其他模态(如视频、音乐等)和多种媒体的使用,从而使知识性与趣味性融为一体,在提升学生课堂注意力、激发学习主动性的同时,促进学生外语实际应用能力的提高。此外,教师应设计多类型、多形式的产出任务,口语产出形式不拘囿于情景式对话,还可采用角色扮演、互动游戏、评说辩论等形式,通过多种渠道对学生进行口语训练。

评价环节重视全面性与发展性。产出导向法要求教师针对学生的产出成果做出即时评价和延时评价 [9]。一方面教师通过评价能够掌控学生的学习情况及教学目标的完成情况,发现教学问题并作调整;另一方面学生也能够通过评价了解自己的优势与不足,增强学习动力。在评价环节,教师除了要采用多元评价方式,如教师评价、学生自评、同伴互评、师生合作评价等 [11],还应重视评价的全面性与发展性,对学生个人的学习态度、语言表达能力、逻辑思维能力、时间管理与安排能力、合作与组织能力等多方面作整体考察与评价,以促进学生综合素质的长远发展为目标,做到以评促学、以评促教、以评促发展。

4. 基于产出导向法与柏林教学法的混合教学模式的实践与评估

4.1. 教学活动中的“条件范畴因素”考察

为考察教学活动中“条件范畴因素”并以此为参考设计教学方案,笔者在教学活动实施之前设计并发放了相关调查问卷,问卷内容主要涉及到对学生学习兴趣、学习自主性以及以往的学习模式和学习习惯的考察,问卷结果体现了以下几个重要方面。

第一,在学习习惯方面,多数学生在实际德语学习中重单词、语法,轻口语、写作,即重输入,轻输出。问卷中有近90%同学认为,口语表达在德语学习当中占据重要地位,但是在实际学习过程中,没有同学会主动与同伴进行口语练习;他们会在课下主动地进行课前预习和课后复习,但重点都集中在对单词练习题,以及语法的学习上,投入在口语练习的时间寥寥可数。这一问题背后深层原因为:首先,传统的外语教学模式中重输入、轻输出,学生在初高中阶段的外语教学侧重以应试为目的单词、语法的学习,口语练习少,学生没有养成多练习口语的习惯;此外,学生的内在心理因素表现为因害怕说口语出错而丢脸的避免策略和因追求短期的自我成就感而逃避见效慢的口语练习。对此,教师应通过在课堂上布置产出任务以及课下布置作业等形式适当增加学生压力,以此来驱动学生增加口语产出,注重听、说、读、写整体化和一体化教学,不能将四项教学活动割裂进行,在评价环节多采取鼓励式方法,消退学生因害怕出错而出现的羞愧心理。

第二,在学习的主动性方面,学生在德语学习中缺乏积极性,需要教师的督促与监管,相当一部分学生缺乏浓厚的德语学习兴趣。问卷显示95%的学生认为线上授课时的学习效果远不如线下,这是因为线下授课中在老师的监督下,学生注意力更为集中,不容易走神;还有75%的学生表示后悔选择德语专业。深刻剖析这一现象,笔者认为其背后的社会文化因素在于,在初高中阶段的教育模式中,教师时刻监督学生的学习,从而使学生对老师产生依赖性,这不利于学生学习自主性的培养与自控力的提高。其次,与其他专业相比,德语专业在就业市场上并不能称为优势专业,此外近年来受疫情及国际形势的影响,中国对外交流相对减少,使得德语专业未来就业形势更为严峻,这造成学生对未来就业前景及前途产生迷茫与焦虑,一定程度上打击了学生德语学习的自信心致使其德语学习动力不足。对此,教师应通过丰富、有趣的课堂形式和学生感兴趣的主题来增强学生学习德语的热情和动力,即在驱动环节创设真实情境,在促成环节注重多元输入。在教学活动中教师必须正确发挥其主导作用,既不能“填鸭式”、“灌输式”教学,又不能完全放任自流,应充当学生学习的“脚手架”,在引导学生自主学习的同时适当给予一定的压力,从而增强学生的学习动力。

第三,在学生的个别差异方面,学生之中德语水平的参差会对其他学生的德语学习产生重要影响。本次的教学对象中有三名同学在初高中阶段有着六年的德语学习经历,与其他在入学时德语处于零基础水平的同学相比,这三名学生在课堂参与中较为积极,尤其是在口语练习中表现十分突出。而在调查该学生群体各个阶段的平时作业与期末成绩时,笔者发现与高起点学生联系较为密切的学生(如舍友)会受其影响在德语学习中更为积极主动。对此,教师应注意班级中学生的水平高低的差异,积极发挥高水平学生的积极影响力,例如以固定学习小组方式让优秀学生带动其他学生。此外,教师应兼顾高水平与零起点学生的德语水平与利益诉求,在课堂上避免出现总是与高起点同学互动的现象。

4.2. 基于产出导向法与柏林教学法的大学综合德语课堂实践

为了检测产出导向法与柏林教学法混合教学模式的效果,笔者进行了两个课时(100分钟)的课程设计和教学试验,本次教学对象为大学德语专业二年级学生,共18人。根据产出导向法理论,此次教学活动严格按照驱动、促成和评价三个流程进行实践。教学内容根据学生上课进度选取《当代大学德语》第三册第七课,主题为“天气、气候与环境”,教学目标分为语言和文化两重目标。语言目标包括:1) 语法方面熟练掌握并应用第一虚拟式语法,2) 词汇方面能够熟练运用德语中表示天气的常用词汇以及天气预报中的固定表达,3) 口语方面使用恰当且流畅的表达方式与德国人进行以天气为内容的寒暄;文化目标定位为:1) 增加对德国国情(天气与气候方面)的了解;2) 分析并理解中德两国不同的寒暄方式及其背后的跨文化含义。

4.2.1. 教学流程设计

根据产出导向法理论,我们严格按照驱动、促成和评价三个流程进行实践。本课程设计总体结构如下:见表1。

4.2.2. 教学呈现与反馈

笔者在教学实践后,通过课堂观察和调查问卷的方法来检验和评估“产出导向法”与柏林教学模式混合运用于大学综合德语教学的适用性和效果。在整个课堂中,学生们的专注度较以往有所提高,在各个环节中体现出较高的积极性,特别是在口语展示环节,他们的表达呈现从容自如;在课后的问卷反馈中学生们也对此次课堂设计表现出较高的满意度。

Table 1. Overall design of teaching process

表1. 教学流程整体设计

在输出内容方面,学生产出活动明显增多。在产出时间上,学生在课堂中产出实践所占用的时间显著增加,课堂中的大部分时间都在参与包括教师问答、描述天气预报图片、小组讨论、角色扮演在内的多种形式的产出活动。在产出实效上,90%的学生在问卷中表示本次课堂中的口语练习对其帮助很大,特别是语法知识掌握得更加扎实了,新学的知识能够立刻应用到实践中去;虽然学生的口语水平在两课时教学时间内并没有明显提高,但许多同学表示经过训练他们的自信心明显增强,由之前的“不敢说”、“不想说”转变为“我能说”、“我要说”。

在学习的主动性方面,首先在注意力上,一方面大部分学生对多元化的课堂组织形式有着新鲜感,提高了他们的专注度;另一方面教学中一些真实的交际场景能够引导学生积极思考,这些在问卷中也可以得到证实,问卷显示有80%学生表示“注意力更集中了”。其次,在学习兴趣上,学生们认为相对于传统的老师个人讲解的授课模式,这种多模态的授课方式,即在课堂上既有老师的讲解,也有同学的口语展示,同时穿插视频等内容,以及将课堂上的内容在结合课本上的主题的同时插入贴近真实生活场景的练习极大地激发了他们的学习兴趣。值得注意的是,许多学生表示,“不同于以往的综合德语课堂,此次教学实践更多地考虑到了学生个人的学习习惯和兴趣,做到了课前考察与课堂实践相结合,我们感觉到自己的需求得到了重视与满足,学习德语的劲头更足了”。

综上,将产出导向法及柏林教学模式混合应用到大学综合德语教学中达到了德语教学的预期效果,证明了二者对大学综合德语教学的有效性。

5. 结语

本文以“产出导向法”为理论背景,参考柏林教学模式中的社会文化条件和人类心理学条件,进行大学德语综合课程教学研究,并构建了产出导向法与柏林教学法混合教学模式。运用该模式进行教学实践时,教师应首先考察和总结学生群体的人类心理学因素和社会文化条件,根据考察结果和教学目的对教学内容进行整合,以教材为依托,补充恰当而适量的教学资源,兼顾水平不同的学生设计输出任务,有效对接输入活动和输出活动,全方位、多形式地激发学生德语学习的积极性与主动性。实践证明,基于该理论的大学综合德语教学以学用结合、学以致用为目标,切实增加了学生的学习成就感,提高了教学效率和学生的积极性。

在教学活动实施前考察“条件范畴因素”与课堂实践中采用产出导向法理论的“输出驱动——输入促成”模式是本次教学研究中的两大重点与难点。首先,考察“条件范畴因素”更适用于人数少,学期长的课程教学,如高校内小班制的小语种教学,教师有足够的时间和精力来了解每个学生的情况与特点;而教师应具备关注学生的意识和总结反思的能力,定期以问卷、访谈、布置作业和小测的方式监控学生的状态变化,并融入到教学实践中去。其次,教师应平衡好输入与输出的关系,尤其是在德语基础阶段的教学中,学生尚未具备成熟的德语产出能力,必须要根据学习者现有的水平设计产出任务;此外,由于现阶段许多中学已设置德语课程,许多高校德语专业中不乏有德语基础的高水平学习者,因此教师在设计产出活动时应兼顾不同层次的学习者,既能够使高水平学生感受到任务的挑战性,又不会打击其他水平学生的自信心。

本次教学研究证明了基于产出导向法与柏林教学法混合教学模式在大学综合德语课堂中的适用性与有效性,但在客观条件限制下还存在教学时间较短、教学对象范围有限等问题,笔者将以本次研究为基础,继续完善这一理论模式在大学德语教学中的教学应用方案,为大学德语教学提供更有价值的参考。

基金项目

本文系山东大学校级教改项目“基于产出导向法与柏林教学法模式的大学德语翻转课堂研究”的阶段性成果。