1. 问题的提出

政府向社会力量购买服务作为治理模式的一种重要创新,意在助推政府职能转变与社会组织优势发挥,并通过优化公共服务供给提升公众诉求满意度 [1] ,获得了政府和社会双方共同的广泛认同。但在实践层面,政府向社会组织购买公共服务呈现多重困境,如社会组织的服务供给困境、政府的合同制购买风险和监管困境等。针对政府购买服务存在困境这一现象,学界从契约治理、政社关系等视角进行解释和分析。

首先,从政社关系出发更容易理解在中国“国家控制社会”的特殊社会历史背景下,政府与社会组织在服务购买中的互动。学界已总结许多有解释力的政府和社会组织间的关系类型:政府针对不同的社会组织类型采取分类控制策略 [2] 、行政吸纳社会 [3] 、不同政府部门“非协同治理”制度背景下社会组织采用策略行为 [4] 发展的依附性关系。而社会组织更多是嵌入式发展,嵌入原先的社会治理体系或社区管理体制中 [5] ;社会组织与地方政府双向嵌入、嵌入与反嵌入并存 [6] ;社会组织能动回应政社关系背景与环境、呈现与国家商酌的策略性自主特征 [7] ,但是社会组织通过嵌入政府部门获得生存发展资源的方式可能致使自身自主性弱化、社会服务内卷化 [8] [9] 。这些研究往往将政府视为单一主体,强调政府对社会组织的单方面制约,但事实上政府购买服务的项目化运作过程远比构建的关系模型复杂得多,过分着眼于简约的理论模型构建可能使研究者忽视现实世界的复杂性 [10] 。S市由区民政局发包、最终落在社区的社区服务社会化项目涉及了不同层级的政府,而忽视不同层级政府的利益诉求和约束激励条件,以及衍生的对社会组织的差异化对待,可能导致对政府购买服务行为逻辑的失真判断。

其次,契约治理运用到政府合同制购买中,强调以契约方式让社会组织为社会成员生产和提供公共服务,从而实现社会公共服务的有效供给,而如何筛选出拥有专业能力的社会组织是关键环节。契约不完全背景下,社会服务需求变动导致原定购买合同难以履行、政府难以客观衡量社会服务成效引发承接方的投机行为等 [11] 致使服务效果打折。政府购买的市场结构、竞争程度、监管力度等过程因素影响服务成效。另外,公共服务结果的模糊性和不可预测性使得合同监管的难度加大,购买合同中剩余控制权的设置影响服务成效。

已有研究中,相较于对政府的重视,社会组织作为政府购买服务中的另一关键主体,学界关注较少,并主要基于政社关系视角论述社会组织;相较于理论层面、较为宏观的整体分析,基于实践情景的追踪观察和个案研究稍显薄弱;此外,除行业发展趋于成熟规范且备受学者关注的广东、上海等地,国内其他省市也正进行政府购买服务的实践探索,迫切需要经验总结和问题困境剖析。

恰逢S市正进行社区服务社会化的第三轮试点,试点过程中社会组织的策略性行为是一个值得深思的现象。S市在试点推行前,希望通过从市级到区级的多轮社区服务社会化项目的试点,激发社会组织活力,满足居民群众多元、专业的服务需求,逐步在S市有条件的社区实现公共服务专业化、社会化供给,最终推动城乡社区治理现代化。然而,现实情况却与预期发生偏离,社会组织按照与政府部门签订的合同契约之规定,产出相应服务,但服务成效却存在显著差异,且服务实际完成情况较差的社会组织未必会失去政府的后续项目合作机会,服务实际完成情况较好的社会组织虽获得政府好评但未必获得续签机会。

显然,服务成效的好坏差异由一线社会工作者的项目执行策略及其执行过程直接决定。那么,社会组织的策略性行为何以发生?本文认为多层级政府的多元诉求和差异化约束激励条件恰好为社会组织项目执行中的策略性行为提供外部条件和选择机会。在社会组织识别诉求信号后,基于自身偏好自主选择采取何种层级政府购买诉求回应策略、项目执行路径,影响项目实际执行过程及成效,以期达成社会组织自身追求的预期目标。

2. 分析框架

2.1. 多层级政府的模糊监管权和多元价值诉求

政府购买服务项目化运作使得发包方与承包方之间的关系从科层体制内部上下级关系扩展为国家和社会、政府和社会组织的关系,在服务购买的场景下指上级部门根据任务设置服务项目、发包专项财政资金,下级部门(或含基层社区、上级部门委托的第三方)监管,社会组织承包的项目运作过程。政府主要通过项目招标发包、项目委托发包、公益创投三种方式 [12] 实现服务外包,S市W区的社服化项目是由区级政府进行项目招标发包,且属于跨层级发包。

在项目制背景下,政府购买服务涉及项目的发包方、打包方、作为承包方的基层政府与社会组织之间的互动,这意味着政府和社会组织并非简单的合作伙伴关系,而涉及到不同层级政府与社会组织在项目过程中的多重合作关系,有学者将民政局、街道办、社工机构之间的关系定义为双重委托代理关系 [13] ,同时涉及地方政府多层级内部的发包及控制问题,例如服务项目虽然由市、区两级财政购买,但在实际运作中购买方及管理方是街道办事处 [14] 。本文所选案例的政府部门监管方分工更复杂,涉及区民政、街道办事处、社区三个层级。相较于公共服务供给的单位制对差异性地区和服务内容的强行统一,项目制中的差异化服务内容、专业性评价标准对政府部门提出更高的监管要求,政府通常引入独立评估机构代为监管,但最终的项目评判也需参照各层级政府部门的反馈评价。

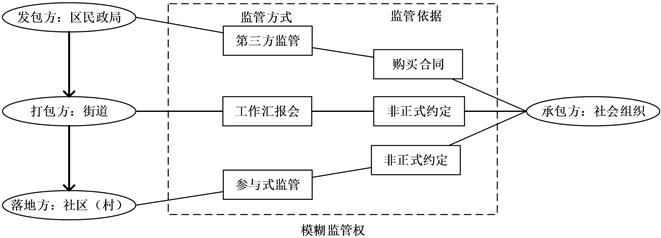

由于不同层级政府之间缺乏对项目内容、运作过程、监管方式的有效沟通,各层级依据自身对项目监管职责的理解监督项目执行过程,通常在不明显违背上级政府指令和项目合同的前提下,下级政府自行选择对社会组织的监督态度和合作方式。在项目运作过程中,发包方通过委派评估方依据购买合同对社会组织进行监管,确保项目内容及资金使用符合购买合同之规定。街道作为跨层级购买的中间层,无直接明确的主体责任,也无需为社会组织的项目落实提供场地、资源支持等,自身并不重视服务项目,主要通过定期工作汇报会和与社工间的非正式约定履行监管职责。社区方对购买合同缺乏了解,但可以对社会组织进行参与式监管,在发包方和打包方监督不力或主观上不愿真正落实监管职责的情况下,利用信息优势规避上级的监管,引导社会组织变相执行项目,与社会组织合谋,为其提供资源和庇护,借助上级政府的“不付费”资源满足政绩诉求。显然,不同层级政府对于社会组织的监管力量(或控制权)并非均衡分布,存在一定程度的博弈关系,且不同层级政府的实际监管方式不同,社区和街道监管依据呈现非正式性特征。多层级政府对项目的模糊监管权(见图1)客观上造成街道、社区有通过社会组织满足自身利益诉求(通常不在购买合同范围内)的运作空间,也提供给社会组织通过选择性执行项目内容的策略性方式获得某些层级政府认可或与其合谋、顺利结项甚至获得新合作项目的契机。

Figure 1. Fuzzy project supervision right in government purchase of social services

图1. 政府购买社会服务中的项目模糊监管权

多层级政府的项目模糊监管权为社会组织的策略性行为提供基本前提,掌握项目监管权的多层级政府对服务购买项目存在多元的价值诉求、项目评判标准和约束激励条件(见表1),直接影响社会组织对项目服务方案的设计、服务内容的抉择。一般情况下,在项目执行过程中,层级政府监管介入越强势,提供的激励条件越多,社会组织越可能接收并回应该层级政府的诉求信号,并采取策略性行为总体达成项目指标。从不同层级政府的价值诉求看,区民政局依据正式合同约束社会组织,强调在合同履行中落实条线职能,着眼于养老服务、困境儿童关爱、低保特困、优抚对象、残疾人等特殊群体兜底保障,提升基本社会服务,创新基层社会治理。街道方的项目诉求倾向于基层治理政绩凸显、社会组织的服务辐射及示范引领:通过引入社会组织将社区服务辐射至本街道内的其他社区,打造社区治理样板,树立街道典型,借用社会组织的专业化力量培育孵化街道自有的、接地气的社会组织,以便街道后续工作开展。社区作为多层级政府的末梢,其自身在资源配置、人物设定、检查考核等方面的低治理权和综合性治理特征,决定了社区多重任务和多重责任并存、工作方式偏向于运动式和临时性 [15] ,因此社区层面既有工作减压、行政性事务转移的诉求,也有政绩、服务品牌、服务特色亮点方面的偏好,希望可以与社会组织协力或借力达成政绩目标。由于信息不对称在社区和社会组织的监管关系中发生率极低,缺乏正式监管权的社区可以通过额外项目允诺等激励向社会组织传递行政任务转移、政绩凸显等信号,不排除双方合谋向上级政府隐瞒项目具体信息的可能。这就解释了为什么社会组织在夹缝中并未完全失去自主性,反而获得了权衡利弊、采取策略性行为的自主性空间。

Table 1. Multi-level government’ objectives and constraints in community service project in W District of S City

表1. S市W区社服化项目多层级政府目标及其约束激励条件

总之,公共服务成效难以清晰量化评判的模糊性特征,使得作为代理人和承包方的社工机构有可能利用自身的信息优势谋取私利,存在着道德风险和逆向选择的可能性。模糊的项目监管权为社会组织采取策略性行为、选择性执行项目达成项目目标提供前提和契机;多元的价值诉求又直接引导社会组织满足部分层级政府的诉求,履行服务职能或沦为行政职能的延伸,少有社会组织能够在整合价值诉求后仍以服务对象需求为导向,实现服务和治理职能的双重发挥。

2.2. 社会组织的诉求识别与策略性行为

多层级政府存在可能相互冲突的多元诉求,造成社会组织在项目执行过程中的目标模糊。已有研究中,关于社会组织面对政府的权利网络结构和科层控制时,基本都假设社会组织处于较为弱势的一方,因而不得不采取策略性行为应对。如学者王清认为项目发包方的条线控制和社会组织缺乏反条线控制能力,造成社会组织成为行政指标的被动执行者 [16] ,朱健刚认为专业社工被吸纳到街道的权力网络过程中衍生出外部服务行政化、内部治理官僚化和专业建制化等问题 [17] 。项目执行中的普遍走样可以解释服务成效普遍的不理想,但并不能回应前文提出的关于同一试点项目在相同制度环境下,不同项目点服务成效却有显著性差异。为此,提出另一个判断,社工机构自身的偏好不应当被忽视,社工机构作为最重要的行动主体,其价值偏好和策略性行为直接决定服务效果。

社会组织承接政府购买公共服务项目,有着比政府部门更多重的考量。社会组织主要靠承接政府购买项目获得组织资源,对政府部门的依附性很强,政府资金投入、购买项目数量与社工行业发展规模成正比,非营利组织普遍面临资金短缺和制度约束困境,承接的项目多为短期合同,一年期甚至更长的政府购买服务项目少之又少,机构不断面临裁员、缩减项目开支和行动能力降低的威胁,出资方追求项目有效执行,而承包方心照不宣地专注于组织的生存甚至盈利。尤其是对于新成立组织而言,首先需要解决眼下的生存困境,在度过承接项目不确定的最困难阶段之后,其运作策略可能会倾向于组织使命的实现,在综合服务的基础上进一步明确组织的定位、提升服务的专业化水平,增强组织的核心竞争力——即深化的、有特色、成系统的服务项目,以确保组织能够实现承接项目、回应多方诉求、实现自身使命的多赢,但也有组织“有意”嵌入基层政府以及社会居委会,以“行政化”、应付性执行换取项目承接机会,谋求组织“盈利”。

社会组织识别各层级政府的诉求信号后,结合自身的价值偏好自行裁量以何种需求为导向,并在选定优先级的需求导向后决定是否采取策略性行为,实现项目的“完美执行”。社会组织差异化的政府和服务对象诉求回应机制和项目执行策略最终造成同一个项目在不同服务点的服务成效呈现三种类型(见图2)。如社会组织仅仅遵循购买合同回应区民政局的诉求信号,与社区(或街道)缺乏深度合作,则主要发挥社会组织的服务功能,为社区居民提供专业性社工服务;如社会组织优先满足社区、街道层面诉求,其服务内容多与基层政府的行政工作相关,虽能够通过双方合谋达成项目指标,但服务内容往往缺乏社会工作的专业性,更多体现行政职能的特性;如社会组织对多层级政府的诉求进行整合,并以直接服务对象社区居民的诉求为导向,在开展服务过程中与社区街道进行良性互动与协作,则能够实现发挥专业服务优势、助力基层社会治理的双赢局面。

Figure 2. Cooperative strategy and service effect of social organizations after recognizing hierarchical government demand signals

图2. 社会组织识别层级政府诉求信号后的合作策略及服务效果

3. 案例研究:社会组织的行为逻辑和行为选择

层级政府间上下分层的项目模糊监管权,使得社会组织恰好可根据不同层级政府明确或隐性的合作机会与续签意向(主要指街道和社区)、多层级政府的监管方式和监管依据,结合自身的价值偏好,确保项目评估顺利通过的前提下策略性应对,确定优先满足哪一方诉求,最终造成服务成效的差异。

关于服务成效,必须指出的是,W区社区服务社会化项目同时在20个社区开展试点,最终均达成项目评估量化指标,顺利通过项目评估并获得项目全款,但项目执行效果却存在显著差异。W区社区服务社会化项目主要细分为基础类、增能类和治理类服务,在评估中项目实际成效分别指向三个维度:社区服务品质提升、居民自治推进、社区治理问题解决。其中社区服务品质提升对应社会组织的专业服务供给功能,而居民自治推进和社区治理问题解决则对应社会组织参与并推动基层社会治理完善相关功能。本文为方便评判总结各项目的服务成效,借鉴黄晓春划分的社会组织的两个功能领域:作为公共服务供给主体、作为治理主体 [18] ,将评估操作层面的三个维度进一步提炼为服务供给成效和治理成效,以便符合项目顶层设计初衷和项目相关方对社会组织项目执行的期望,即社会组织作为服务主体,提升公共产品和服务的供给效率和效益,作为治理主体,消解社会矛盾,推动基层民主建设和体制创新、实现治理转型。

3.1. 社会组织识别多元诉求信号后的抉择

3.1.1. 以非正式约定为依据,优先达成社区层面诉求

识别非正式约定为优先诉求的社会组织,更倾向于保持与社区的“频繁互动”,承接社区方面转移的行政性事务,并利用信息优势将该部分工作“粉饰”为符合项目合同规定的项目正常执行,在项目执行中更多落实与社区诉求密切关联的子项目,举办更多符合社区期待的“大场面”活动,并以大型社区活动作为宣传契机,将社区活动包装成符合政府期待的“社区民主协商”、“社区特色挖掘”等名片型活动,成功打造项目盆栽和景观,实现与社区的“互惠”。

3.1.2. 以合同为依据,优先达成项目要求

选择以购买合同为唯一依据的社会组织,会优先达成合同规定的项目要求。合同中对于服务对象、服务内容、服务频次、各服务类别相应服务目标、直接服务总工时等各项指标规定十分明确。选择以达成项目要求为优先考量的社会组织倾向于采取与社区方面的“隔离”态度和策略,企图以自身的专业优势对抗社区的行政化诉求或项目额外要求,项目点上的一线社工主要依赖组织自身的资源,抱着与社区少沟通少给自己惹麻烦的心态,与社区居委会、街道办事处等官方和半官方组织明显区隔,减少围绕服务方案设计、服务对象挖掘等关键环节的沟通与信息共享,专注于合同任务和服务执行方案指标的达成。该类策略由于较少考虑与社区配合、缺乏社区层面的大力支持和“官方”的信任背书,尤其是对刚入驻社区且仅有一年服务周期的项目社工而言,在改进社区治理、解决社区问题等成效达成上存在某种困难。

3.1.3. 以满足服务对象需求为宗旨,高质量履行购买合同

少部分社工机构识别多元诉求信号后,选择尽其所能满足多层级政府的多元诉求,实现真正积极意义上的合作共赢。但对社会组织项目执行的战略要求和人力物力投入要求更高。采取“协作共赢”策略,机构层面鼎力支持、社工自身也需投入更多时间精力,但有益于整合政府与社工机构目标、多维度达成服务效果。相较于社工,机构层面提纲挈领的能力更强,在把握资方诉求、寻求双方利益交叉点、构建服务整体框架等方面更有经验,处理与社区、政府部门、宣传媒体关系也更擅长。而社工与社区保持常态沟通、寻求合作契机和共识达成,合力推动项目产出贴合社区实际,实现服务对象精准、服务内容专业、服务品牌“响亮”。

3.2. 社会组织项目执行中的策略性行为与差异化的服务成效

对应上述社会组织识别诉求信号后的三种抉择以及相应的策略性行为,不难发现,项目的各项指标要求最终看似都如期达成,但服务效果却存在显著差。为更清晰地呈现服务成效,将三类策略性行为导致的服务成效简化为三种类型:行政职能的延伸、服务功能的发挥、服务功能和治理功能的发挥。

3.2.1. 行政职能的延伸

从与社区(或含街道)关系看,社会组织在了解街道社区等相关方的服务购买偏好倾向、出资能力后,出于续签和争取新项目的动机,在项目执行中呈现较强的策略性嵌入特征,变相执行合同要求,双方利用信息优势实现“合谋”和各自私利的最大化。从项目执行中不同阶段的策略看,在项目执行初期的服务执行方案设计过程中,服务内容选定以社区诉求作为主要评判标准而非社区居民的真实服务需求;在项目阶段性评估如中期评估时优先满足社区需求以期获得社区的好评和高分;项目周期截止前提供不在项目要求内的额外服务以获得社区方认同并进一步获得社区的额外项目允诺或直接由社区单独购买的服务项目签约。而社会组织对于项目要求的变相执行还会获得社区的认可和庇护,在面临第三方的质疑时,社区方有意为社会组织辩护,“项目要求本身也不合理、不考虑社区实际情况”,“XX机构的服务正是我们社区想要的、在居民中间反响也蛮好”。即便两个项目的执行效果在同一街道中高低立现,社区对社会组织也会表现出“有意庇护”的态度,在评分环节显得宽容大度。

在W区社服化项目的终期评估会上,优先满足社区需求的项目被评审认为“与居委会工作无差”、“完全配合并落实社区方面要求”、“看不到社工专业价值的发挥”。社会组织为获得生存资源,牺牲自主性,政府购买服务最终演变为社区等出资方雇佣劳动力,“你们就是我们花钱买来的”;也在项目开展、与社区多元联动过程中,演变为事实上的“被联动”,成为社区行政性事务的分担者和创造政绩、打造“特色品牌”的能手。

3.2.2. 服务功能的发挥

选择优先满足项目合同要求的社会组织,大致有两种合同目标的达成路径:一类是专业性和资源禀赋优势较强的社工服务机构,倾向于动员体制外的资源执行项目,如志愿服务者群、周边企事业单位、有独特才艺或手艺的指导老师等,而一线社工可以利用自身的专业技能动员社区精英如楼道长、网格长、党员、教师医生等参与服务过程并发挥某些关键作用,如孵化社团领袖、志愿服务活动的号召人或骨干志愿者。社工在充分动员社区居民群众后也能顺利完成项目服务。

另一类是专业性较弱、资源禀赋优势不足的社工服务机构,一线社工直接面临难以克服的服务供给困境,因而采取选择性执行项目的策略。相较于“服务对象数量”指标,社工更重视“服务人次”,调研发现RH机构驻点的社区居民多被反复服务,参与活动的均为老面孔,为方便自身完成项目量化指标,让社区居民成为配合组织开展工作的“配角” [19] ;HD机构的社工在日常工作中选择以“规范完整”的台账材料掩盖服务落实不佳,利用台账痕迹证明工作量的超额完成,实现以超额总工时掩饰实际服务质量的欺骗动机。

我可以坦率地讲,一个项目要么台账做得好,宣传很厉害;要么就是像我们这样在社区干实事,钱是实打实地用在了社区活动上。一些机构为了做台账,准备很多身服装,一次拍完一个月所有的活动照片,因为他们的活动场地不在社区,社区对这些情况也不清楚。(来自对RH社工机构高社工的访谈,访谈时间20190928)

前一类社会组织在动员社区居民、链接外部资源、提供专业社会工作服务过程中真正发挥了其作为服务供给主体的功能,而后一类社会组织则仅仅是一线社会工作者通过投机性策略实现了表面意义上的服务功能发挥,实际上服务覆盖面未明显扩大、服务受众群体单一、社区动员力未显著提升、服务深度未明显改进。

3.2.3. 服务功能和治理功能的发挥

社工机构层面和一线社会工作者的合理分工、各司其职保障了协作共赢策略的真正落实,并贯穿一年期项目执行的各个阶段。在项目开展前,社会工作者充分走访调研社区,结合社区居民需求并识别选定社区存在的焦点难点,以服务对象需求作为唯一标准而非以服务落实难度作为有限考虑标准,设定服务执行方案。在项目开展中,保持服务供给过程的持续性和渐进性,通过活动举办等融入社区、建立与居民的融洽信任关系、动员积极志愿者、挖掘草根社团、培育社区组织,并在项目执行后期,聚焦治理类服务,在居(村)委会主导下,扮演好社工角色,实现社区问题的民主解决或社区矛盾的有效化解。最终,该类社会组织在项目执行过程中,成功扮演服务供给主体和治理主体双重角色,实现双重作用的发挥,也正是该类组织才最有可能成为行业内的好口碑机构,立得住S市政府购买服务项目变革实践的潮头。

在本部分的结尾,以W区社服化项目的利社工在项目结项分享会上的一段话作为结语:

这些年,有许多人都在探索社会工作的专业性和有效性。决定服务具有专业性和有效性的因素是什么?是服务手法吗?是评估量表吗?是成堆的文书吗?是一套套的理论吗?在我们看来,可能都不是。服务中,我们面对的是人、是家庭、是社区。他们组成了各种各样的形态,却又千丝万缕、彼此间有着断裂不开的联系。专业服务不是一段时间、不是几个问题,不能把人当成问题、任务和指标。我们不要小看一个电话、一个微笑、一句关心的话语或一次热情的接待,也不要因为服务对象的拒绝、不配合、不理解而挫败、放弃或将问题推到他们的头上。愿我们不忘初心、谨记服务对象的权益最大化,勿要因花花万物迷失了方向。(来自利社工的发言,访谈时间20200810)

4. 结论与对策

本文致力于解释W区社服化项目执行中的一个现象:社会组织的不同策略性行为及其导致的服务成效差异,致力于回答下列问题:社会组织在项目执行过程中的策略性行为何以发生?又有何影响?不同于以往将“政府”视为单一主体,本文将W区跨层级购买项目涉及的政府方界定为多层级政府,并试图总结多层级政府的价值诉求、激励约束条件和监管方式、监管依据等。本文研究得出:多层级政府的模糊项目控制权和多元项目诉求,提供给社会组织采取策略性行为的选择契机;社会组织采取的政府和服务对象服务诉求回应策略和具体项目执行策略造成服务成效的差异化,并大致划分为三种类型:社会组织行政职能的延伸、专业服务功能的发挥、服务功能和治理功能的双重实现。

社会组织也并非是绝对的“弱势”一方,社会组织识别多层级政府的诉求信号后基于自身价值偏好,采取不同的策略行为。虽就项目执行过程来看,其基本目标是达成正式项目合同要求并获得项目款,但事实上社会中组织也有差异化的价值追求。社会组织选择与不同层级政府形成异质化的合作关系:要么与社区达成密切合作关系,优先满足社区的减压和政绩诉求,寻求社区的庇护和额外项目机会,变相执行正式合同要求;要么与区民政局的诉求保持一致,履行正式购买合同义务,谨慎地与社区隔离疏远,致力于项目合同指标的达成;或者与多层级政府共同合作,在寻求服务对象利益最大化的过程中达成项目要求、获得社区支持。三种不同策略最终也分别指向差异化的服务成效。本文的一大缺陷在于对服务成效的评判较为主观,基于自身对第三轮W区社服化项目评估工作的全程参与和全程监管的事实经验得出。

最后,辩证而有区分地看待社会组织策略性行为的两面性:一是策略性行为的普遍性和长远意义,社会组织借助各种策略成功地在现有制度环境中寻求到自主性不断再生产的空间,实现体制外力量的坚韧生长;二是策略性行为的短视性和负外部性,社会组织出于自利动机,服务过程实际上作为一种形式主义,专业社会工作的服务功能和治理功能发挥有限,造成财政资源的浪费,也无益于基层治理创新、社区自治等社会领域长远发展目标的推进。基于上述分析,作为购买方的政府成为“精明买家”对社会组织的培养和成长至关重要:

前文所述的街道、社区倾向于以额外项目允诺或潜在合作意向作为对社会组织的激励条件,让社会组织有了策略性应对的动机,正是由于S市政府购买服务项目的购买流程存在不合规现象。在公共服务外包统一市场条件缺失的情况下,“条”、“块”政府就近购买,优先选择比较熟悉、合作过的机构;社会组织在竞标前往往先行打听购买方是否已有意向合作方,避免成为陪跑方。专业性优势明显的社工机构并不一定在市场上具有完全竞争优势。因此,项目招标真正实现公开公正,才能持续激励业内追求公益目标的机构在提供专业服务的同时探索助推社区治理创新。

在服务购买的准入、评估、资金拨付方面,明确规则规范和要求,在标准合理可达成的前提下保持“刚性”。近年来S市社区服务采购数量和规模不断扩大,承接机构的数量和规模亦随之扩大。面对部分机构采取不当策略性行为造成服务质量打折的现实情况,购买方必须明确刚性规则,降低社会组织利用资方自保心理和模糊监管权漏洞等应付监管方的风险。第一,政府在制定标书、投标、计划、监管、执行、评估等各阶段,明确参与规则,严格审核参与机构资质和过程管理,出现严重违规问题一票否决,加入黑名单并不予后续采购;第二,对于能力不足的机构,提前筛选,杜绝入围机构能力和要求不匹配,造成财务和项目风险。

在社工机构项目具体执行安排环节,适度放宽其实施计划的灵活性,给予机构更大的自主计划执行空间。W区的社服工作目录细致严格,但从某种程度上也限制了机构自由。通过有效公开的服务提供者搜寻机制一定程度上保证项目执行质量后,可给予机构计划和实施方面更大的自由度。否则一线社工面对海量工作和不同社区情况时,90%的时间忙于项目执行,即便能够保证项目基础质量,但也造成项目缺亮点、缺方向、缺案例等问题,造成工作成绩看不到、社区认可度不够、经验不能传承等问题。这就要求购买方在招投标和调研规划阶段,和各承接机构沟通好相应的调整空间,并在实施过程中赋予机构一定的执行自由度,以便其更好地开展项目相关服务工作。