1. 量词“具”的产生

由黄载君先生《从甲骨文、金文量词的应用考察汉语量词的起源与发展》一文可知,在甲骨文中就已经出现了表示某些事物的集体单位,而在金文中其数量又有了发展。“具”就是其中之一:

“鼎 一具。”[函皇父盘,西周器] (录遗497)“鼎”“

一具。”[函皇父盘,西周器] (录遗497)“鼎”“ ”都是用于祭祀的礼器。此处“具”为集体量词,称量集体事物。

”都是用于祭祀的礼器。此处“具”为集体量词,称量集体事物。

“函皇父作周妘盘盉尊器, 具。”[函皇父

具。”[函皇父 ,西周器] (两周128.131)函皇父

,西周器] (两周128.131)函皇父 之“

之“ 具”即“

具”即“ 一具”之略。此处“具”称量的只一

一具”之略。此处“具”称量的只一 ,由此可知,早在金文之中“具”不仅已经作为量词而使用,且既可称量集体事物,也可称量个体事物了。

,由此可知,早在金文之中“具”不仅已经作为量词而使用,且既可称量集体事物,也可称量个体事物了。

量词“具”到底由何而来,至今不见具体探索与研究,只刘士儒先生在其《魏晋南北朝称量词研究》中略提及,其认为“具”作为量词由“具备”义引申而来。

《说文解字·具》:“具,共置也。从廾,从贝省。古以贝为货。” [1] 依《说文》,“具”为会意字,本义为“准备,备办”。

《汉字源流字典》持与《说文》不同看法,认为《说文》“析形不确,‘具’的本义应为供设酒食” [2]。

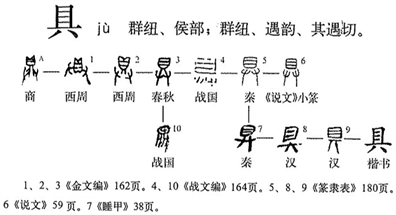

《字源》中“具”的字形演变

“具”的甲骨文、金文字形为双手捧鼎之形,“鼎”有三足两耳,是古代煮食物所用的器皿,后来作为传国之重器。尽管许慎所言“古以贝为货”在古时确实无误,但从字形演变来看,“具”所从之“贝”,当为“具”之甲骨文、金文字形“廾”之上的“鼎”讹化之“贝”。故而,“具”之本义可进一步确为供设、备办酒食。同时也可初探为何西周青铜器函皇父鼎之内的铭文中称量“鼎 ”此类礼器所使用的量词为“具”,为何量词“具”更多时候都是称量集体事物了。

”此类礼器所使用的量词为“具”,为何量词“具”更多时候都是称量集体事物了。

“具”之“具备、备办”本义的使用自产生之初乃至到当下都是极为频繁的,量词“具”可称量的名词也多与其本义相搭配的名词有直接联系或者就是可与其组配的名词。在先秦时期的语料中,我们就可以随意列举几个中古时期为量词“具”所称量的名词来作检验之据:

1) 王合诸侯而飨礼,则具十有二牢,庶具百物备;诸侯长,十有再献。(《周礼·秋官司寇》)

2) 若富,则具二牲献其贤者于宗子。(《礼记·内则》)

“十二牢”即为十二套用于祭祀或宴会的牲畜,每一牢为牛、羊、猪各一头。周礼明确规定,天子十二牢,上公九牢,侯伯七牢,子男五牢。至于“牺牲”,同指为祭祀而宰杀的牲畜,因此中古时期量词“具”可称量“猪、牛、羊”及其部位或器官。

3) 轮人为轮,斩三材必以其时。三材既具,巧者和之。(《周礼·冬官考工记》)

“轮人为轮”所用的三材为“毂”“辐”“牙”,魏晋南北朝时期量词“具”称量“车毂”,也就不足为奇了。

4) 具绠缶,备水器。(《左传·襄公九年》)

“具”与“备”的“绠缶”“水器”皆为可以盛水,用以灭火的器具,那么中古时期量词“具”称量相关名词也是有可能的。

自“具”的“具备,备办”义产生乃至到近代,其使用都极为广泛和频繁。《说文释例》也自其本义引申言及“共置之物,必非一物。”因此,凡是成套的事物都可以用它来称量,“具”作为量词确为由其“具备,备办”之本义引申而来。

2. 量词“具”在中古时期的使用

2.1. 两汉时期

从CCL语料库中检索到的文献资料来看,“具”作为量词,在汉代时就已经相当通行。

5) 易卦八具。(《汉书·艺文志》)

乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑为《易》之八卦。

6) 鞌勒一具。(《汉书·匈奴传》)

“鞌”指鞍子,“勒”指套在马头上带嚼口的笼头。“鞌勒一具”指“鞌”和“勒”相配。

7) 甲胄一具。(《汉书·王莽传》)

“甲”即甲衣,“胄”即头盔。“甲胄一具”指“甲”和“胄”相配。

8) 更钱五千具。(《居延汉简考释》卷二)

“更钱”则涉及秦汉时期的一种名为更赋的代役税,更赋包括“更卒”“正卒”“戍卒”三种力役或兵役。如西汉时期规定,男子在二十三岁至五十六岁之间必须服兵役两年。除此之外,每人每年需在本郡服役一个月,称为更役或卒役。若选择不服役则需每月出钱二千,此为“践更”;每人每年还需戍边三月,不服役则需出钱三百,此为“过更”。甚至有时用不了多少更卒,仍要求百姓照样出钱。因此“更钱”包括“践更”“过更”这多种更钱。

9) 梓宫、便房、黄肠题凑各一具,枞木外藏椁一十五具。(东汉·荀悦《前汉纪》)

“梓宫、便房、黄肠题凑各一具”之“各”,明言事物之间具有独立性,而非事物之间的集合,此“具”量个体事物。

2.2. 魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期,数词和名词发生关系经常需要量词作中介,量词“具”在这一时期有了进一步发展。作为量词的使用如下:

10) 今故赉尔杯、盘一具。(《全梁文》卷四十六)

11) 威仪有……弓箭一具。(《洛阳伽蓝记》)

这两例中的“具”字称量的是集体事物。“杯”与“盘”、“弓”和“箭”都是两个个体事物相集合,而由一个“具”字来称量。

12) 猪蹄三具,煮令烂,擘去大骨。(《齐民要术》卷第八)

13) 羊蹄七具。(《齐民要术》卷第八)

14) 羊肺一具,煮令熟,细切。(《齐民要术》卷第八)

15) 车毂一具,直绢三匹。(《齐民要术》卷第五)

16) 男女出生,各与小树二十株,比至嫁娶,悉任车毂。一树三具,一具直绢三匹。(《齐民要术》卷第五)

猪蹄、羊蹄都是四只为一套或一副,羊叶二叶为一具。“车毂”指车轮中心插轴的部分,通常马车都不止一轮,因而这些都是成套之物,“具”在此称量的事物也是由几个个体集合而成的,集体量词的性质很是明确。

17) 至大除日,诏送白紬裤褶一具。(《魏书》卷七十五)

这一例则不然,“具”所称量的事物,为“白紬裤褶”。

《释名·袭》:“袭也,覆上之言也。” [3]

《说文·袭》:“左衽袍。从衣,龖省声。【上龖下衣】,籀文襲,不省。似入切。” [1] 注:㦻,褶,【上龖下衣】,古文。

《玉篇·㦻》:“古文襲字。轻师掩其不备也。”

《玉篇·袭》:“重衣也。” [4]

故而“裤褶”是上下件连成一体,浑成一物。“具”在此称量的是其中所包的个体有彼此密结在一起的趋势的物体,这就似乎是发展地浑指一物,集体面貌也就逐渐模糊了。

18) 槃匜一具。(《后汉书》志第六)

“槃匜”是古代盥洗用具,也作“盤匜”或“盘匜”。“匜”用于注水,“槃”用于盛水。用“具”称量“槃匜”,理与上同。

由此发展,“具”就转入“个体量词”了。虽然这个体也还可以分成若干件,但这已不是异物相配合,而是一物分多件,不能并为一谈了 [5]。

19) 给鼓吹一部,东园秘器,朝服一具。(《梁书·郑绍叔传》)

朝服为古时君臣百官的议政之服,本质上为衣服,而衣服是由领、袖、表、里等配成的,所以也可用“具”来称量。

20) 可给第一品材一具。(《梁书·何点传》

21) 诏赙钱五万,上材一具,布百匹,蜡二百斤。(《南齐书》卷三十八)

22) 可赠侍中尚书右仆射,给秘器一具。(《梁书·朱异传》)

23) 公孙渊伏诛,玄菟库犹有玉匣一具。(《三国志》卷三十)

“秘器”和“第一品材”等都为棺材,棺盖与棺身相相配;“木匣”则是匣身与匣盖相配。

24) 铜镜台一具。(《全宋文》卷四十九)

25) 垂赉臣玉珮一具。(《全梁文》卷十)

26) 其后百许日,家人就其间得龙骨一具,鲛骨二具。(汉·刘歆《西京杂记》)

“具”称量“铜镜台”和“玉珮”依刘士儒先生所说,也含有一个个体可分为若干件的“配置”义,与“具”称量衣服等性质相同。“龙骨”“鲛骨”则与人骨一样,由多块小骨骼组成整副骨架,也是一个个体可分为若干部分。

27) 马鞭一枚直十文,胡床一具直白文。(《齐民要术》卷第五)

28) 欲作鞍桥者,生枝长三尺许,以绳系旁枝,木橛钉著地中,令曲如桥。十年之后,便是浑成柘桥,一具直绢一匹。(《齐民要术》卷第五)

“胡床”又称“绳床”“交床”等,是古时一种可以折叠的轻便坐具。“胡床一具”即为一张坐具,“鞍桥一具”就是马鞍一副,其物品的种类和数量都是一个。用“具”来称量,大概是沿袭旧用。可参看下面的例子:

29) 赐……床帐一具。(《全晋文》)

“床帐”即“床”和“帐”相配,是个体与个体的集合。由成都商业街船棺墓出土的漆木悬山顶帐架床可知,早在战国时期就有了“帐架床”与“床帐”的概念。东汉刘熙《释名·释床帐》有言:“帐,张也,张施于床上也。小帐曰斗帐,形如覆斗也。”另见颜师古注“自上而下覆谓之帐,帐者,张也。” [6] 而至于胡床,在南朝对竹林七贤的砖刻中就有“隐几”这一形象的存在,到了后来诗仙李白的《静夜思》一诗中“床前明月光”之“床”也当是“隐几”“胡床”,故而“胡床”之名与“床”相关,用“具”来称量大抵是与当时人们对“床”这一物什的认知相关,故而沿袭了。

30) 鞌勒一具。(《汉书·匈奴传》)

31) 于先武皇帝代敕此银鞍一具,初不敢乘,谨奉上。(魏·曹植《上银鞍表》)

“鞌勒”前面已有分析,也是个体与个体的集合。“银鞍”于三国时期已用“具”来称量,彼时尚指马具配成套,鞍一具也包括镫子等。故而“鞍桥”仅指马鞍之时,也用“具”来称量。

但“具”字表集体的用法和表个体的用法同时并存,两种性质不同的用法有时不免会交叉,与特定名词的搭配极易产生模糊性,也就容易产生歧义。如:

32) 石屏风,铜帐钩一具,或在床上,或在地下。(汉·刘歆《西京杂记》)

33) 众敬临还,献真珠珰四具。(《魏书》卷四十九)

“铜帐钩”用于收挂蚊帐,但在“或在床上,或在地下”这一特定语境之中,到底是说一枚呢,还是一副(这就是两枚)呢?“珰”指“耳珰”,在“众敬临还”而献的特定语境之中,这究竟是说耳珰是四枚(这就是两副),还是四副(这就是八枚)。因此,基于上述具体语境而言,两种情况都是有可能的。

34) 太祖常得名珰数具,命后自选一具,后取其中者。(《三国志·魏书·后妃传》)

这一具体语境中的“具”的量词性质就与上述不同,是可以确定的。“太祖常得名珰数具”而“命后自选”,“后”为行为主体,行为主体具体,那么其主观意愿也当明晰,不可能选择只能供一只耳所戴的“一只”,而当为表“一副”的“两只”。故而,此处之“具”当为集体量词。

“具”字用法继续发展,就逐渐同“具”的本意解体,从集体量词向个体量词转化,用同“枚”,所称量的就多是单体一物。

35) 奉表称臣,贡貂皮千枚,鹖鸡皮十具。(《三国志·吴书·孙权传》)

36) 四年,遣耿夔即授玺绶,赐玉剑四具,羽盖一驷。(《后汉书·南匈奴列传》第七十九)

37) 取猪胰一具。(《齐民要术》卷第五)

38) 帝求米五斛、牛骨五具以赐左右。(《三国志·魏书·董二袁刘传》)

39) 吾必欲赐以成丹半剂,石象散一具。(《汉武帝内传》)

以上“金鈇钺”“鹖鸡皮”“牛”等诸多事物都是纯粹的个体事物,“具”称量这些个体事物足以说明其量词性质的转化。

3. 中古时期量词“具”的称数构式

先秦时代常被视为量词的萌芽发生阶段,两汉时期常被视为量词的茁壮成长阶段,而魏晋南北朝时期常被视为量词发展初步成熟的阶段。量词与名词组配的结构,也就是量词的称数构式可以说明量词与名词关系的紧密度,也可显示量词词性的虚实。

量词“具”在先秦时期已然产生,彼时其称数构式为“名 + 数 + 量”,当其称量的事物为个体事物且数量为一时,“名 + 数 + 量”可省“数”为“名+量”结构。这是因为最初量词词性较实,量词可以单独活动,不依赖名词,甚至可以不依赖数词,单独置于名词前或后,因而金文中量词“具”之用例可以说“ 具”,省略数词“一”,与先秦时期常见的“马一匹”可以说“马匹”甚至“匹马”理同。

具”,省略数词“一”,与先秦时期常见的“马一匹”可以说“马匹”甚至“匹马”理同。

“具”在常被视为是量词茁壮成长阶段的两汉及常被视作是发展初步成熟阶段的魏晋六朝时期,其使用的范围有所扩大,使用频率有所增加,称数构式也较先秦时期多样。大体有以下三种:

3.1. “名 + 数 + 量”

40) 诏赐亮金鈇钺一具,曲盖一,前后羽葆鼓吹各一部,虎贲六十人。(《三国志·蜀书·诸葛亮传》)

“名 + 数 + 量”是自目前可知的量词“具”的最早用例时就开始使用的称数构式,这也是量词最早应用的格式。诸如“ 具”“匹马”等甲文、金文和早期文献中“量 + 数”的用法,常见的皆属此式。此式也是中古时期量词“具”与名词进行组配时使用最多的构式。

具”“匹马”等甲文、金文和早期文献中“量 + 数”的用法,常见的皆属此式。此式也是中古时期量词“具”与名词进行组配时使用最多的构式。

3.2. “数 + 量”

41) 又赐冯贵人王赤绶,以未有头上步摇、环佩,加赐各一具。(《后汉书·皇后纪》第十上)

42) 千岁灵龟,五色具焉,其雄额上两骨起似角,以羊血浴之,乃剔取其甲,火炙捣服方寸匕,日三,尽一具,寿千岁。(东晋·葛洪《抱朴子》)

“数 + 量”结构在这一时期并不普遍,在语料库中检索到这一时期使用这一构式的仅以上两例,因“具”称量的名词先出现,“数 + 量”构式乃是“名 + 数 + 量”构式在具体语境中承前(名词)而省,相应地数词则不能再省。这足以说明量词“具”在魏晋六朝时期词性有所变虚,使用的灵活性也有所增强。

3.3. “数 + 量 + 名”

43) 假如一具牛,总营得小亩三顷——据齐地大亩,一顷三十五亩地也。(《齐民要术·杂说》)

44) 计经冬一具牛,踏成三十车粪。(《齐民要术·杂说》)

“数 + 量 + 名”,此种格式秦汉以后才逐渐发展,魏晋六朝始占优势。《齐民要术》是魏晋南北朝时期口语化程度较高的著作之一,在这本著作中已出现量词“具”之“数 + 量”结构置于名词之前而构成“数 + 量 + 名”结构,可窥量词“具”在这一时期得到了较为广泛的运用。加之相较于史书类语料中量词“具”与名词组配更多使用“名 + 数 + 量”结构,可估量词“具”在这一时期民众的口语运用中发展得更为成熟,与名词的关系更加密切。

据语料来看整个中古时期量词“具”大多都还是置于名词之后,还是量词最早应用的格式,与名词的关系不够密切,称量的事物也多具有时代性、出现场景的特殊性,后者很可能就是量词“具”发展到后世越发式微,与其他量词相比适用范围即为狭窄的原因之一。

4. 近代量词“具”与名词的组配略论

4.1. 唐宋元时期

唐、宋、元三个朝代量词“具”仍继续沿用,称量的名词多为个体事物,称量集体事物的用法已逐渐消失。虽称量的名词增加,但其称数构式仍以“名 + 数 + 量”为主,这一时期量词“具”的词性较魏晋六朝时期未见变虚。如:

45) 但空山石泉,溪谷幽绝,咏诗处有人骨一具。(唐·牛肃《纪闻》)

46) 火燎笼头四具。(元·李天民《南征录汇》)

47) 其中得小铁杵臼一具。(《太平广记》卷八十六)

48) 和尚曾作一万五千具衣帔,施与万五千僧。(《入唐求法巡礼行记》)

4.2. 明清时期

数词加量词能够完全自由地置于名词之前而不需要什么条件,乃是量词发展至完备阶段的标志之一,也是量词词性变虚的一个重要因素,但这是经过相当长的时间才完成的 [7]。明清时期,量词“具”的适用范围进一步扩大,虽“名 + 数 + 量”称数构式仍在使用,但“数 + 量 + 名”结构的使用频率更高,可见这一时期量词“具”的灵活性显著增强,可视作在这一时期量词“具”发展到了最为成熟的阶段。

49) 独内中存有大银盒二具。(明·凌濛初《二刻拍案惊奇》)

50) 金杯羽化矣。然世守之珍不可失。仆有一具,颇近似之,当以奉赠。(《聊斋志异》卷一)

51) 交打二十下,取具长枷枷了。(《喻世明言》第三十八卷)

52) 房明图接了旨意,十分担心,把罗德、王能打入两具囚车。(清·唐芸洲《七剑十三侠》)

53) 老和尚忙取银子去买了一具棺木来。(《儒林外史》第二十回)

因为量词“具”发展到了现当代时期,其称量名词的范围又有所缩小,只保留个体用法。其越早开始称量的事物距离现当代的时间的距离越远,有些事物本身在现今或作为出土文物而存在,或甚至已消失不在,其名称概念自然也随其对应的实物逐渐退出历史舞台而逐渐淡化。因此量词“具”称量的名词具有的时代性是其用法适用范围缩小的主要原因。同时,伴随着诸如“副”“套”等集体量词及“个”“只”等个体量词发展的越发成熟,适用范围的逐渐扩大,量词“具”的适用范围被侵占,也就越发狭窄。参见吕叔湘先生主编的《现代汉语八百词》附录的名词、量词配合表之“棺材,口、个、具。”“尸体,个、具” [8]。也可知,量词“具”在现当代时期似乎一般只以用于称量“棺材”“尸体”为限了。

5. 结论

“具”作为量词在先秦时期就已经产生,在中古时期的使用已很是广泛,既可用于称量由几个个体集合而成的事物,又可称量纯粹的个体事物,只是在特定语境中因与之搭配的名词的特定属性及其两种量词性质并存,容易产生歧义。其词性由实变虚的过程相较于其他量词来看是较为缓慢的,也正因其词性由实变虚的过程缓慢、称量的名词时代性较强及其他各量词发展的越发成熟,量词“具”在鼎盛时期也即明清之后就逐渐由胜转衰,以至发展到现当代,其称量名词的范围又有所缩小,所称量的个体种类越发少了,一般只以用于称量“棺材”“尸体”为限,至于其在中古时期多运用的集体用法则不怎么使用了。