1. 引言

青少年处于生理及心理成长的重要阶段,是个体发展的重要转折期。我国青少年心理健康受到社会各界的广泛关注。以往研究更多针对于青少年心理疾病的诊断和治疗,随着健康心理学的快速发展,最新研究视角更多倾向于青少年心理健康的促进 [1]。虽然学界持续关注青少年心理健康领域的有关问题,但鲜少有利用可视化工具对研究现状进行知识网络的梳理和分析。本文利用CiteSpace分析青少年心理健康领域的有关科学文献,为把握该领域研究热点及发展方向提供一定的参考。

2. 数据来源及研究方法

2.1. 数据来源

CNKI是全球信息量最大、极具学术价值的中文网站,因此本文选择CNKI作为文献来源检索库。样本数据的质量直接决定研究结论的科学性,根据布拉德福文献离散定律,某一学科或研究领域的大部分关键成果集中于数量较少但质量较高的核心期刊之中 [2],因此在检索文献时限定搜索范围为“北大核心”及“CSSCI”,确保本文所分析的是该领域的核心研究成果。将主题设置为“青少年心理健康”、时间范围设置在2000~2022年进行检索,手动剔除重复数据、会议综述、期刊导读等与该主题相关度较低的无效文献,最终获得483篇相关期刊。

2.2. 研究方法

CiteSpace软件是美国德雷赛尔大学美籍华人陈超美博士开发的动态可视化分析工具 [3],本文使用的CiteSpace软件版本为6.1.R4(64_bit)。作为一个可用于可视化展示、分析科学文献的趋势和动态的Java软件,CiteSpace软件可以对作者、机构以及关键词进行分析,提供各种聚类图、时间线图、凸现图等多样化显示模式并生成知识图谱,由此可以直观显示出发文数目较多的学者、机构及其合作程度、研究重点及其变化趋向,从而把握青少年心理健康研究脉络及发展趋势。

3. 文献研究结果分析

3.1. 发文作者分析

作者共线图呈现的是该领域发文较多的学者,学者名字的字体越大、节点越大,代表该学者对该领域的贡献越大。将选定的483篇文献放入CiteSpace软件中进行分析,“节点类型”选择“author”,时间切片设置为1。由图1可知“N = 1176”,即在2000~2022年间有1176位作者在该领域发表文章;“E = 2424”,即作者间有2424条连线,这象征着作者与作者之间的合作关系,网络密度为0.0035。青少年心理健康领域的部分学者间虽形成了学术研究矩阵,但整体而言联系依旧不够紧密,关联度不高。详情见图1。

Figure 1. 2000~2022 author collinear chart of Adolescent mental health

图1. 2000~2022年作者共线图

该研究领域中,作者“陶芳标”“孙莹”等学者发文量较多,为推动青少年心理健康研究的发展做出了一定的贡献。如表1所示,2000~2022年间,作者“陶芳标”发表了18篇文章;作者“孙莹”“尹小俭”“吴慧攀”“俞国良”发文量分别为9篇、8篇、7篇及6篇;作者“曹俊方”“苏普玉”“张大均”发文量均为5篇。详情见表1。

Table 1. The number of articles published by authors on Adolescent mental health in 2000~2022

表1. 2000~2022年青少年心理健康作者发文量

3.2. 发文机构分析

机构共线图能够较为直观地呈现出青少年心理健康这一研究领域发文较多的机构。机构共现网络的关系体现了机构间存在着相似和相关的研究领域,而共现的程度大小表明了机构间存在的学术合作的多少 [4]。同样将选择的483篇文献放入CiteSpace软件中进行分析,“节点类型”更换为“institutions”,时间切片设置为1,“N = 709”代表青少年心理健康这一领域在2000~2022年共有709个机构发文,“E = 603”代表机构之间有603条连线,表示机构之间相互合作,网络密度为0.0024。详情见图2。

Figure 2. 2000~2022 co-line chart of Adolescent mental health institutions

图2. 2000~2022年青少年心理健康机构共线图

如图2所示,发文量最多的机构是安徽医科大学公共卫生学院儿少卫生与妇幼保健学系。表2显示,2000~2022年间安徽医科大学公共卫生学院儿少卫生与妇幼保健学系发文9篇;上海应用技术大学经济与管理学院发文7篇;太原工业学院儿童青少年健康促进研究中心、中国科学院心理研究所、中国人民大学心理研究所均发文6篇。总体来看,青少年心理健康研究领域中的部分机构已经形成了学术矩阵,专业化程度较高。详情见表2:

Table 2. The number of documents issued by Adolescent mental health institutions in 2000~2022

表2. 2000~2022年青少年心理健康机构发文量

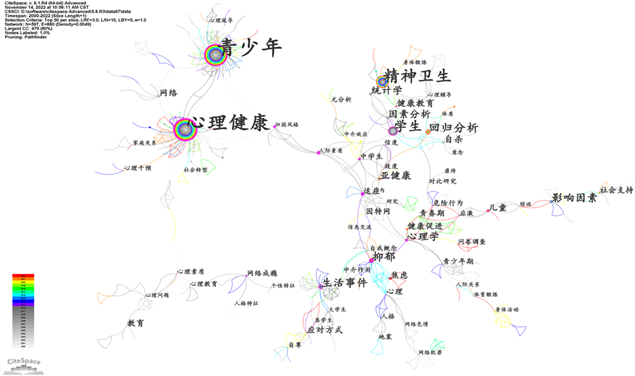

3.3. 关键词分析

在CiteSpace软件中选择节点类型为“keywords”,提取2000~2022年青少年心理健康领域的主要关键词,阈值的参数设定为top50,时间切片设置为1,运行后得到594个节点和880条连线构成的如图3所示的青少年心理健康研究关键词共线图,体现了青少年心理健康这一领域的研究热点。图谱的节点越大,中介中心性越高,该节点的研究热度就越大 [5]。图3中“青少年”作为最大的关键词,连线数量最多,然后依次是心理健康、回归分析、青春期、抑郁等关键词,这些关键词共同构成了2000~2022年该研究领域研究的主要内容。

Figure 3. 2000~2022 collinear chart of key words for adolescent mental health

图3. 2000~2022年青少年心理健康关键词共线图

3.4. 研究热点及变化趋势

在关键词分布图的基础上,通过聚类将关键词聚合成18个聚类,并将聚类转换成时间图谱,如图4所示。分析图谱中显示的参数值,模块性Q值(Modularity)越接近于1,说明聚类效果越显著。据图4可知,Q值为0.8998,表明本研究聚类效果显著。同时,图4也展现出了该研究领域的热点,如青少年心理素质、青春期、抑郁等主要内容;随着学科发展的日趋成熟,越来越多的学者采用量化研究的方式考察影响青少年心理健康的因素。详情见图4。

Figure 4. 2000~2022 adolescent mental health timeline knowledge map

图4. 2000~2022年青少年心理健康时间线知识图谱

在图3、图4的基础上得到如图5所示的关键词突现图,突现词指在特定时间内出现频次较高的词汇,有助于抓取研究关键点。图5展现了青少年心理健康领域的热点变化趋势,除了研究热点与内容不断丰富之外,青少年亚健康、健康教育、健康促进等话题成为近几年青少年心理健康领域的热点内容。详情见图5。

4. 结论及讨论

4.1. 主要结论

本文中的相关分析均基于中国知网CNKI中2000~2022年青少年心理健康领域中英文扩展期刊中的CSSCI、北大核心科学文献,通过CiteSpace软件对我国青少年心理健康研究领域进行可视化分析不难得出以下结论:

首先,我国青少年心理健康研究领域发展较为成熟,涌现了具有一定影响力的学者和研究机构,但鉴于中国国土面积广、区域间人口结构及风俗文化不同等原因,学者之间与机构之间的合作并不紧密。其次,学界始终关注着青少年心理健康,尽管社会经济水平不断提升、生活水平有了质的飞跃,但由于青少年所处年龄阶段的特殊性,其心理健康问题依然受到关注。最后,随着互联网技术的发展,青少年的眼界也随之拓展,其心理健康的波动性也在增大,近几年学界也关注到了健康促进、健康教育等研究内容。

Figure 5. 2000~2022 adolescent mental health keyword emerging words

图5. 2000~2022年青少年心理健康关键词突现词

4.2. 讨论与建议

从定义和标准来看,与其说心理健康是一种特质,不如说它是一种状态,是随着外界环境的变化、时代发展的变化而变化的 [6]。近20多年来,随着我国经济的快速发展,青少年成长的社会文化背景发生了重大变化,不少研究指出,随着信息化社会的到来和经济的发展,青少年心理健康问题也越来越明显 [6]。基于此,在文章的最后提出以下建议:

4.2.1. 和谐家庭:为青少年心理健康奠定基础

父母是对孩子进行教育的第一责任主体,要求家长能够正确认识自身言行举止对孩子的影响,从而为青少年营造良好健康和谐的成长环境 [7]。关注亲子关系、呼吁良好的亲子关系应该成为心理学与家庭教育学的重要组成部分 [8]。家庭成员应当对青少年心理健康问题投以更多的关注,帮助青少年掌握心理健康相关知识,提升心理调适能力;家长也应当树立科学的教育理念,帮助孩子正确认识、处理碰到的情绪问题。

4.2.2. 文明社会:为青少年心理健康保驾护航

青少年心理健康事关个人成长、家庭幸福、社会和谐及民族未来,促进青少年身心健康成长应该是全社会关心关注的重点。社会长期倡导的某种行为或价值观,久而久之会形成一定的社会规范,个人身处于社会之中,自然而然会受到社会规范的影响或约束,从而形成与社会规范相符合的个人性格及行为。基于此,各级政府部门、学校、医疗卫生机构、社区、社会组织等多方力量应当加强合作,共同创造更有利于青少年心理健康的社会环境。

4.2.3. 健康网络:为青少年心理健康指引方向

随着互联网技术的快速发展,Z世代青少年被称作“数字原住民”,他们的生活与人格无时无刻不受到媒介的影响。近年来,青少年网络成瘾等现象受到学者们的关注。根据“涵化”理论可以得知,如果长时间使用媒介,必然影响到青少年的理念、态度和价值观,从而进一步影响其心理健康。目前,网络空间中不乏血腥、暴力的内容,有关部门应当加大监管力度,营造一个良好健康的网络空间。