1. 引言

注意是心理活动对一定对象指向和集中,是认知加工的首要阶段,伴随感觉、知觉、记忆、思维及想象等一系列复杂的心理过程 [1] 。它决定哪些信息进入知觉阶段,并有效抑制无关刺激的干扰。自我面孔信息像自己的名字一样,在纷繁的注意刺激中具有独特地位。Tong等人早期研究表明,在注意的视觉搜索任务中,搜索自我面孔比搜索已经数百次呈现的不熟悉的面孔快,甚至在倒置呈现面孔任务中也比不熟悉的面孔更快 [2] ;Wójcik等人使用点探测任务将自我面孔和他人面孔进行随机匹配,结果发现参与者对任务中先前呈现自我面孔的相同位置处探测点反应更快 [3] ,这些都表明自我面孔信息相较于他人面孔信息在注意层面存在加工优势,既自我面孔存在注意优势。

自我面孔不仅与自我有关,它还可能具有不同的情绪效价。人们会用不同的表情面孔表达情绪 [4] ,如用微笑面孔表达自己开心、积极的情绪,用愤怒面孔表达自己的生气、怨恨的情绪,用悲伤面孔表达自己的消极、失落的情绪。那么人们是如何注意不同情绪效价的自我面孔信息的呢?是否和注意他人不同情绪面孔信息存在差异呢?

在少量研究探讨了正常人对于情绪面孔的注意中,Ohman等人发现威胁性图示面孔能够更快从面孔群中被发现 [5] ,也有研究确认了愤怒面孔比高兴面孔更容易在面孔群中被寻找到 [6] 。Lobue等人发现在婴儿时期,相较于高兴面孔,人们就表现为优先注意愤怒面孔 [7] 。以上这些研究都将这种负性面孔偏向解释为人进化而来的、天生的对那些对生命造成威胁的对象的警觉,所以能更快地注意到愤怒这种面孔信息 [8] [9] 。

而自我信息加工是区别于其他信息的加工的,自我信息具有一致的积极加工优势,也就是说人们会优先处理那些与自我有关的积极效价信息。Golubickis等人发现,刺激信息的自我相关性效价影响所有权分类任务中的处理速度,在不同效价海报分类任务中,人们对于那些自我相关积极的海报反应更快,而对朋友所拥有的海报判断则恰恰相反 [10] 。在一项仅仅是在实验中与自我产生联系的形状标签匹配任务中,参与者也在“好”自我中表现出更大的自我参照加工优势,同时在自我相关任务中的表现也比他人相关任务好 [11] 。此外,TAN等人发现人们能在接连呈现一系列面孔的任务中更快判断出刚刚是否呈现过自我积极情绪面孔而不是自我消极情绪面孔 [12] 。

综合来说,以往研究发现人们会对愤怒面孔表现出注意偏向,其次,人们还会表现出自我积极信息处理优势 [13] [14] ,那么,当积极自我面孔与愤怒自我面孔同时出现的时候,个体是否会表现出什么注意偏向呢?本研究猜测由于自我愤怒情绪本身代表着个人可能处于焦躁中,也携带着个人处于不好处境的信号,所以自我愤怒面孔本身具有注意优势,但当这两种面孔同时呈现时,人们对愤怒面孔的注意偏向会被自我积极情绪面孔所影响,从而使对愤怒面孔的注意偏向消失。

注意研究存在多个经典的研究范式,其中点探测任务(Dot probe detection task)是注意偏向研究最常用的范式 [15] 。在点探测任务中被试会首先接收到两个线索刺激,之后探测点会在两个刺激相同位置中的某一处出现,被试需要对探测点的位置、方向或身份进行快速的反应。线索呈现时,如果被试注意指向两个刺激中的一个,被试会对于出现在此位置的探测点反应的更快。Wójcik等人使用点探测任务,将中性自我面孔和中性他人面孔进行随机匹配,发现当面孔呈现时间为150 ms时,参与者表现出对先前呈现过自我中性面孔位置处的探测点反应更快 [3] 。所以本研究也将探究在面孔呈现时间为150 ms时,自我情绪性面孔的注意偏向。同时,为了探究自我面孔情绪性效价的特异性,实验将选择两种归属性情绪面孔(自我情绪面孔和陌生人情绪面孔)作为注意任务中的线索刺激对人们的情绪面孔注意偏向进行探究。

2. 方法

2.1. 被试

采用G*Power 3.1计算样本量,在α = 0.05准则下的重复测量方差分析(效应量为0.25)中,检验力为95%,其建议的最小样本量为24。为避免被试中途退出、数据无效等问题,最后招募40名在校大学生(男女各半)参与注意实验,其中由于1名被试最后保留数据低于70%,1名被试在愤怒和中性匹配的一种条件下全为错误试次,所以保留38人的数据用于之后的分析。所有参与者年龄为18~28岁,均为右利手,具有正常视力。本研究得到了西南大学伦理委员会的批准。在实验前获得了被试的知情同意,在实验后给予被试一定数额的报酬。

2.2. 材料与仪器

自制的面孔图片库。参与图片拍摄的是将参与正式实验的40名被试和另外2名只作为陌生照片提供者的被试。拍摄选择光线良好、白色背景、安静的室内环境。拍摄前会根据文献给参与者解释高兴、愤怒、悲伤和中性面部表情的结构化特征,并告知参与者需要分别表演的是生活中会表达的以上四种情绪。拍摄过程中要求有刘海的参与者佩戴一顶帽子来自然的保留面部特征。每位被试拍摄符合要求的积极情绪、两种消极情绪和中性情绪图片多张。图片分辨率为6016*4016。拍摄结束后让参与者对自己的照片进行情绪面孔分类,最终每位被试保留最符合自己平时表情特征的高兴面孔1张、愤怒面孔1张、悲伤面孔1张和中性面孔1张;最终共获得高兴面孔42张、愤怒面孔42张、悲伤面孔42张和中性面孔42张。拍摄后的图片被剪成椭圆形,参与者自我的情绪图片也会被镜像反转。

该实验采用点探测任务在E-prime软件上进行。所有的面孔图片都调为灰色,并在黑色背景下显示。图片大小为:10 cm*14 cm,实验中所呈现的图片匹配情况有5类:高兴面孔 + 中性面孔、愤怒面孔 + 中性面孔、悲伤面孔 + 中性面孔、高兴面孔 + 愤怒面孔、高兴面孔 + 悲伤面孔,面孔对象有两类:自我、他人。各种面孔类型进行匹配时,面孔对象是相同的。被试在一个安静的测试室里单独进行实验。

2.3. 实验设计与流程

本研究将高兴–中性、愤怒–中性、悲伤–中性面孔对中探测点出现在与高兴、愤怒和悲伤情绪面孔后的实验条件称为一致性条件;由于之前研究多发现负性效价面孔更容易吸引注意 [16] [17] [18] [19] ,所以当情绪面孔匹配对为愤怒–高兴时,将探测点出现在愤怒面孔后称作一致性条件;当情绪面孔匹配对为悲伤–高兴时,将探测点出现在悲伤面孔后称作一致性条件。

实验设计:2 (面孔对象:自我/他人) × 5 (面孔配对:高兴–中性/悲伤–中性/愤怒–中性/高兴–愤怒/高兴–悲伤) × 2一致性(一致/不一致)的重复测量设计,因变量为对探测点的反应时。有20种条件,每个条件下有8个试次,情绪图片出现在左右位置进行了平衡,共有160个试次。

实验流程:被试来到实验室后,主试先让被试端坐在电脑前,眼睛平视电脑屏幕正中央的水平距离大约为60 cm,并建议被试调整至最佳位置,尽量感到舒服和放松。然后向他们详细讲解屏幕上的指导语,告知被试这是一个需要在不降低正确率的条件下快速进行按键反应的任务。每一个试次的第一屏在屏幕中间会出现一个注视点“+”作为新试次的提醒(500 ms),在第二屏他们将看到两个面孔图片刺激随机出现在屏幕的两侧(例:高兴面孔 + 中性面孔)。两张面孔图片内边框的水平距离大约为6 cm,呈现时间为150 ms。接着在情绪图片出现过的左右两侧位置中的任一位置上会呈现一个白色探测刺激点“●”,要求被试当探测刺激“●”出现在左侧时要既迅速又准确地按“A”键,出现在右侧时既迅速又准确地按“L”键。探测点会在被试做出反应后自动消失,或2000 ms后自动进入下一试次。在熟悉实验流程和注意事项后,被试开始20次练习实验,当被试能完全熟悉实验操作后进入正式实验,在完成一个block之后,被试可以简短休息。实验完成后,主试会询问并记录被试实验过程中的疲劳程度、情绪状态、以及实验呈现等问题。实验任务流程图见图1。

Figure 1. Illustration of the procedure used in the experiment (The faces in the formal experiment were the unblurred version)

图1. 实验任务流程图(正式实验中面孔图片为未虚化版本)

3. 实验结果

剔除错误试次(1.8%),同时剔除反应时小于200 ms和大于1000 ms的试次,保留反应时数据在均值3个标准差内的试次进行下一步计算。

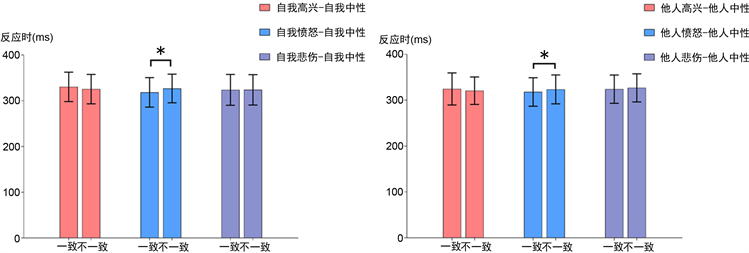

3.1. 情绪性面孔与中性面孔配对

高兴面孔、悲伤面孔、愤怒面孔分别与中性面孔配对呈现时,自我与他人条件下的反应时结果见表1。面孔对象2 (自我/他人) × 面孔配对3 (高兴–中性/悲伤–中性/愤怒–中性) × 一致性2 (一致/不一致)的重复测量方差分析结果显示,面孔配对和一致性之间有显著的交互作用[F(2, 74) = 6.116, p < 0.01,

= 0.254],其他主效应与交互作用不显著。对面孔配对和一致性之间的交互作用进行简单效应分析发现愤怒与中性匹配的面孔对[F(1, 37) = −14.693, p < 0.001,

= 0.284]在一致不一致条件上表现出了显著差异,一致条件下反应时显著快于不一致条件;高兴与中性匹配的面孔、悲伤与中性匹配的面孔在一致不一致上不存在显著差异。

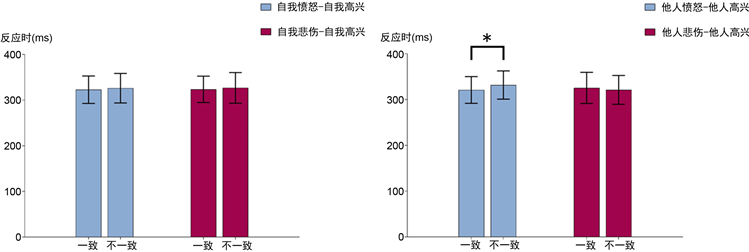

3.2. 情绪性面孔配对

悲伤面孔和愤怒面孔分别与高兴面孔配对呈现时,自我与他人条件下的反应时结果见表2。面孔对象2 (自我/他人) × 面孔配对2 (愤怒–高兴/悲伤–高兴) × 一致性2 (一致/不一致)的重复测量方差分析结果显示,面孔配对与一致性交互作用显著[F(1, 37) = 5.377, p < 0.05,

= 0.127],面孔对象、面孔配对和一致性三者交互作用显著[F(1, 37) = 4.422, p < 0.05,

= 0.107],其他主效应与交互作用不显著。对面孔配对与一致性交互作用的交互作用进行简单效应分析发现愤怒与高兴匹配的面孔对[F(1, 37) = −6.162, p < 0.05,

= 0.143]在一致不一致条件上表现出了显著差异,一致条件快于不一致。悲伤与高兴匹配的面孔对[F(1, 37) = 0.055, p = 0.816,

= 0.001]在一致不一致条件上没有显著差异。对面孔对象、面孔配对和一致性三者交互作用进行简单效应分析发现在自我的两种面孔配对中一致与不一致之间没有显著差异。在他人面孔配对中的愤怒与高兴匹配的面孔对[F(1, 37) = −7.005, p < 0.05,

= 0.159]在一致不一致条件上表现出了显著差异,一致条件快于不一致。他人悲伤与高兴匹配的面孔对[F(1, 37) = 2.311, p = 0.137,

= 0.059]在一致不一致条件上没有显著差异。

Table 1. Response time of every face pairing of an emotional face was paired with a neutral face

表1. 情绪性面孔与中性面孔配对呈现时的反应时

Table 2. Response time of every face pairing of an emotional face was paired with another emotional face

表2. 情绪性面孔与情绪面孔配对呈现时的反应时

3.3. 配对面孔的直接比较

进一步分别对自我和他人的愤怒–中性配对和愤怒–高兴配对的一致性与不一致之间的反应时进行t检验发现:在自我面孔对中,愤怒与中性面孔对的一致性与不一致反应时差异显著[t(37) = −2.639, p < 0.05, Cohen’s d = −0.428],愤怒与高兴面孔对的一致性与不一致条件间不存在显著差异[t(37) = −1.076, p = 0.289, Cohen’s d = −0.175]。在他人面孔对中,愤怒与中性面孔对的一致性与不一致条件存在显著差异[t(37) = −2.199, p < 0.05, Cohen’s d = −0.357],愤怒与高兴面孔对的一致性与不一致条件差异显著[t(37) = −2.647, p < 0.05, Cohen’s d = −0.429],如图2和图3。

4. 讨论

为了考察自我不同效价的情绪面孔在注意层面是否具有差异,本研究选择高兴面孔作为积极效价情绪面孔材料,愤怒和悲伤面孔作为消极效价面孔材料对点探测任务中对不同效价情绪面孔的反应时进行了考察。研究结果发现无论是自我面孔还是他人面孔,在愤怒和中性匹配的条件下都表现为对愤怒面孔后的探测点反应更快,这就表明相较于中性面孔,愤怒面孔能更快速的吸引人们的注意。这一结果与前人对威胁性刺激的注意偏向结果一致 [20] ,愤怒面孔相较于中性面孔表达的出了更多对于外界环境的敌意,相较于悲伤面孔表达的更像是一种向外发泄的一种情绪,并且可能伴随想要报复的念想 [21] ,所以无论是自我愤怒面孔还是他人愤怒面孔,都在某种程度上表明着个体处于利益受到威胁的状态,从而得到了优先注意。

注:误差线均表示标准误,*代表p < 0.05。

注:误差线均表示标准误,*代表p < 0.05。

Figure 2. Response time of every face pairing of an emotional face was paired with a neutral face

图2. 各情绪面孔与中性面孔匹配时的反应时

注:误差线均表示标准误,*代表p < 0.05。

注:误差线均表示标准误,*代表p < 0.05。

Figure 3. Response time of every face pairing of an emotional face was paired with another emotional face

图3. 各情绪面孔与情绪面孔匹配时的反应时

本研究的最大发现是当面孔匹配对为高兴与愤怒时,人们对自我面孔对后探测点在高兴或愤怒情绪后的反应时没有差异,而对他人愤怒面孔后的探测点反应的更快。也就是说,他人的愤怒和高兴面孔匹配出现时,愤怒面孔仍然具有优先吸引注意的作用,而自我的愤怒和高兴面孔匹配出现时,自我愤怒面孔没有得到优先注意。这说明了自我高兴面孔在与愤怒面孔竞争注意时,能够吸引一部分注意,使得愤怒面孔优势消失。自我高兴面孔一般代表着当时具有良好的心情或是表达善意的一种方式,可能与自己的良好特质联系比较密切,所以这种自我积极特质记忆优势也出现在了初始的注意阶段 [22] 。这种结果存在的原因可能是人们存在内在自我积极相关性 [23] ,自我的高兴面孔激活了对自我有良好评价或定义的内隐观点,从而促进了对高兴面孔的注意,但由于需要与威胁相关的自我愤怒面孔争夺注意,所以二者在注意竞争时没有一种自我情绪面孔表现出优势性。当自我高兴面孔与自我中性面孔进行匹配时,由于自我中性面孔代表着自我所处的平静状态,它可能与自我高兴面孔一样代表着自我的积极相关性特点,但是由于自我中性面孔又没有像自我高兴面孔一样明显表达自我的积极特质,没有达到差异注意自我积极和中性的阈限,所以在自我高兴和自我中性匹配出现面孔对后的探测点反应时之间没有显著差异,同样在自我中性与自我愤怒情绪进行匹配的面孔对也不能得出反应时差异。

本研究也存在一些局限性,首先,本研究只考察了大学生群体对于自我情绪面孔的注意偏性,没有考察涉世未深的儿童和饱经风霜的老年人。儿童对自我的认知还不够成熟,很有可能还未构建内隐的自我积极相关性特点 [24] ;老人或许对自身优缺点了解的相对透彻,所以内隐自我积极相关性也可能降低,而是辩证的看待自我。其次,本研究没有将各类面孔效价进行等级区分,所以自我高兴面孔相较于中性面孔是否在任何效价对比情况下都不会出现积极面孔注意偏向还不得而知,对此还需要之后的研究做进一步的分析。

5. 结论

本研究通过拍摄自我和他人的不同效价情绪面孔作为实验材料,经典的点探测任务作为研究方法,探究了自我情绪效价面孔的注意偏向。实验揭示了:1) 自我消极面孔中带有威胁性信息的愤怒面孔与他人愤怒面孔一样在愤怒与中性匹配面孔对中具有优先注意优势。2) 但由于自我高兴面孔的出现,这种愤怒面孔注意优势会在自我愤怒与高兴情绪进行匹配的面孔任务中消失。3) 他人愤怒面孔在愤怒与高兴匹配的任务中仍然具有注意优势。4) 自我高兴面孔在自我高兴与中性面孔匹配的任务中不能表现出注意优势。

致谢

感谢参与本研究所有阶段的被试、老师、同门和朋友。