1. 引言

莱州湾南部地区位于渤海南部海域莱州湾凹陷,蕴藏丰富的油气资源 [1] ,目前已在该地区钻探6个构造带20余口井,相继发现了A-4、D-1等油田,三级储量9893.14万吨,探明储量5497.01万吨,进一步显示了莱州湾南部斜坡带仍然具有较大勘探潜力,其中沙三、沙四段为重要潜力勘探层系。

前人针对莱州湾南部的层序地层、沉积体系、构造活动等进行了大量的研究,赵弟江等总结了渤海海域莱州湾凹陷“坡隆频繁转换、地层掀斜翘倾”的斜坡带构造演化模式 [2] ;冯斌通过综合研究莱州湾南部凹陷的构造特征、沉积演化规律将莱州湾南部古近系沙河街组划分为3个二级层序界面,4个三级层序界面及两个最大湖泛面分别对应沙四段–沙一段 [3] ;刘文超等研究得出莱州湾南部古近系沙三段所发育陆源碎屑与碳酸盐混合沉积的沉积模式 [4] ;秦祎等研究发现莱州湾凹陷沙三段发育一套由干旱与绝对湖平面下降导致的强制性湖退体系域地层 [5] ,以上前人的研究为本次对研究区内地层与沉积体系的研究打下了坚实的基础。

目前研究区内地层与沉积体系存在以下亟需解决的问题:① 莱州湾凹陷南部主要构造单元地层发育差异大,地层对比的难度大,关键界面识别标准有待进一步统一;② 古地貌背景下发育何种沉积体系,物源供给量及物源方向对沉积体系发育位置及规模的影响需进一步明确;③ 近年来,前人针对古近系古地貌和宏观沉积体系做了大量研究工作,如沉积相、砂砾岩厚度、百分含量等值线,地震属性特征等,但由于钻井较少,井位稀疏区域,研究成果精度存疑。

针对以上存在的问题,本次研究以经典层序地层学、沉积学、地震沉积学为指导,通过岩心、测井、三维地震资料相结合的方法对莱州湾南部古近系沙三中亚段进行层序及体系域划分,建立等时地层格架,并对等时地层格架内的沉积相类型,沉积相平面展布进行分析,深化了地层格架约束下沉积体系研究,为后续该段油气勘探提供有力依据。

2. 区域地质概况

莱州湾凹陷位于渤海南部,东临郯庐断裂,西隔郯庐断裂西支接壤垦东凸起、向南超覆于潍北凸起、北以莱北一号主断裂为界与莱北低凸起连接,面积约为1780 km2,整个凹陷呈现出北断南超的箕状断陷结构 [6] 。本次研究区位于莱州湾凹陷南部,包含东部走滑带、南次洼、中央隆起带、南部缓坡带、北部主洼五个构造单元,面积约920 km2 (见图1)。

莱州湾凹陷整体上受东西两侧郯庐走滑活动和北部边界断层活动共同作用控制形成,凹陷的构造演化可划分为孔店组–沙河街组三段沉积时期的早期断陷、沙二段–东营组沉积时期的中期走滑及新近纪以来的晚期活化3个阶段,其中沙三中亚段处于强断陷期 [7] 。凹陷内地层自下而上依次为孔店组、沙河街组、东营组、馆陶组、明化镇组、平原组,其中沙河街组自下而上分为沙四段、沙三段、沙二段和沙一段 [8] 。本次重点研究层段为沙三中亚段,其岩性以灰色、深灰色巨厚泥岩为主,或夹有多套浊积砂岩或薄层碳酸盐岩 [9] 。

Figure 1. Location map and structural zoning map of the southern study area of Laizhouwan sag

图1. 莱州湾凹陷南部研究区位置图及构造分区图

3. 层序地层格架

莱州湾南部沙三中亚段沉积期处于强烈断陷阶段,湖盆沉积厚度大、埋藏深、断层较多,实际钻井深度较浅,钻遇地层发育特征差异大。针对上述情况,本次研究以测、录井资料以及三维地震资料为主,通过地震剖面中的反射结构以及不整合面对层序边界和内部界面进行识别,并在层序内部根据岩性特征及地震响应差异特征进行体系域划分,进而对沙三中亚段层序发育特征进行分析。

依据地震、钻井、测井和岩心资料,结合构造演化特征,将沙三中亚段划分为三级层序SQs3M,在本次研究中根据地震反射特征及其所反映的湖平面变化规律,在前人研究的基础上,将层序内部更为细致地划分为三个体系域,分别是低位体系域(LST)、湖侵体系域(TST)和高位体系域(HST)。

3.1. 层序界面识别

识别层序界面是划分层序级别并建立层序地层格架的基础和关键所在 [10] 。基于莱州湾凹陷南部地区三维地震和钻、测井等资料,依据地震反射终止特征(削截、顶超、上超、下超及反射同相轴差异)、岩心、录井及测井曲线的形态和突变等特征,识别出沙三中亚段底界面SBs3M (T62)、沙三中亚段顶界面SBs3U (T61) (见图2),界面主要特征如下:

Figure 2. Identification characteristics of sequence boundary

图2. 层序界面识别特征

1) SBs3M层序界面

SBs3M对应沙三中亚段底界面,为三级层序界面,对应沙三中亚段与沙三下亚段的分界面,是一明显的区域不整合面。在地震剖面上为一组强振幅、连续性好的地震反射界面,界面之上可识别出明显的沿斜坡上超特征且对界面之下的地层有削截现象,上超反射主要存在于洼陷西部、南部,下超反射主要出现于洼陷中部,其中A-4构造带西部下超反射与削截现象最为明显。该界面为砂泥突变面,水体变浅,呈进积特征。岩性以灰色泥岩夹薄层砂岩为主。测井曲线(GR)发生明显变化,界面之上为中幅微齿形,界面之下为低幅齿形。

2) SBs3U层序界面

SBs3U对应沙三中亚段顶界面,为三级层序界面,对应沙三中亚段与沙三上亚段的分界面,是一明显的区域不整合面。在地震剖面上为一组强振幅、连续性好的地震反射界面,界面之上可识别出明显的上超反射特征且对界面之下的地层有削截现象,上超反射主要存在于洼陷西部、南部,其中D-1构造带北部上超反射与削截现象最为明显。该界面为砂泥突变面,水体变浅,呈进积特征。界面之上岩性以砂岩夹绿色泥岩为主,代表水动力较强,界面之下为灰色泥岩夹薄层黄色砂岩为主,代表水动力较弱。测井曲线(GR)发生明显变化,界面之上钟形、漏斗形、箱形的复合形态,界面之下为低幅微齿形,自然电位由低值向高值突变,表现为高低值突变面。

3.2. 等时地层格架建立

通过对工区内的地震数据、测录井资料以及重矿物研究分析,以体系域界面为控制,进行全区范围内的井–震结合层序划分对比,贯穿研究工区各个构造带,连通研究区内所有测井,通过对重点测线层序解释研究,进一步明确了工区的层序对比,建立莱州湾凹陷南部沙三中亚段层序地层划分方案。在单井层序地层分析的基础上,选取具有代表性的连井剖面T2 (位置见图1):南部缓坡带–南次洼–东部走滑带连井剖面,与相应的地震剖面相结合,建立层序地层格架,明确等时地层格架内层序发育分布特征,为后续沉积体系分析奠定基础。层序格架内地层发育特征为:

该剖面连接D-1-1井-D16-1-9井-D-1-4井D-1-10井-E-1-1井等井(见图3),属于平行物源剖面,连井剖面穿越南部缓坡带、南次洼及东部走滑带。

SQs3M层序发育范围广,厚度大,东西可对比性较好。在缓坡带地层相对较薄,在D-1-9井附近发生地层剥蚀。南次洼与东部走滑带地层较厚,东西两侧体系域发育较为一致,主要发育TST与HST。

Figure 3. Sequence stratigraphic framework of the middle sub-member of the third member of the Shahejie Formation in the south of Laizhouwan Depression, and well connection section

图3. 莱州湾凹陷南部沙三中亚段层序地层格架连井剖面

4. 沉积体系分析

结合岩心、钻测井资料和三维地震资料识别沉积相类型标志,通过区域连井–地震剖面的沉积相解释及重点区带地震沉积学的精细解剖,以层序格架为约束,进行“岩石相–测井相–地震相–沉积相”多相联控下的的沉积体系分析 [11] 。

4.1. 沉积相类型

岩性特征、测井曲线特征、地震反射特征是沉积相划分的主要依据 [11] 。在沙三中亚段层序地层划分基础上,通过岩石类型、沉积构造、岩石相及其组合、测井相的研究,完成单井相综合分析并结合重矿物、孢粉、三维地震资料等进行沉积相划分 [12] [13] 。本次研究认为受气候、构造、物源等因素影响 [14] ,莱南沙三中亚段沉积时期主要发育:外源型三角洲沉积体系(扇三角洲、辫状河三角洲)和内源型湖泊沉积体系,并识别出扇三角洲平原、扇三角洲前缘、辫状河三角洲平原、辫状河三角洲前缘、滨浅湖、半深湖–深湖、湖底扇7种亚相类型。

4.1.1. 扇三角洲

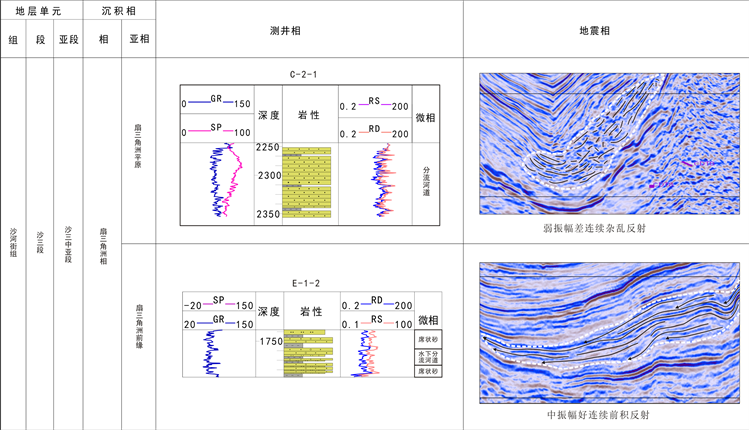

扇三角洲形成于莱州湾南部东部构造地带,受走滑–断裂活动影响较大,坡度较陡,物源供给十分充足,扇三角洲在整个沙三中亚段时期十分发育,沉积物粒度较粗、分选磨圆差。地震剖面上扇三角洲为中振幅中连续斜交前积与杂乱反射,顺物源方向多为前积反射,垂直物源方向可识别河道切割特征,据此可大体判断物源方向及扇三角洲平面展布形态。莱州湾南部扇三角洲相又可分为扇三角洲平原和扇三角洲前缘亚相,又可具体划分为分流河道、分流间湾、河口坝、席状砂几种微相(见图4)。

1) 扇三角洲平原

扇三角洲平原主体位于湖平面之上,部分位于水上–水下过渡区,主要发育水上分流河道微相,沉积物以砾岩、泥岩、凝灰质砂砾岩为主(见图5(a)),粒度较粗,分选磨圆差;地震剖面上扇三角洲平原外部形态为“类三角形”前积反射,内部结构表现为弱振幅差连续的杂乱反射特征,反应了扇三角洲沉积动力强,近源快速堆积的特点;测井曲线上电阻率为高值,GR曲线呈微齿化箱形或钟形。

2) 扇三角洲前缘

扇三角洲前缘位于湖平面之下,坡度逐渐趋于平缓,主要发育水下分流河道、分流间湾、河口坝、席状砂等微相,岩性以泥岩、泥质粉砂岩为主(见图5(b)),砂泥互层较为发育,多见透镜状层理、平行层理、槽状交错层理等;与扇三角洲平原相比,扇三角洲前缘整体连续性较好,地震剖面内部为中振幅好连续前积反射特征,外部呈低角度前积体形态。水下分流河道主体为黄色细砂岩夹深灰色泥岩发育平行层理、楔状交错层理(见图5(c));测井曲线形态一般呈锯齿化箱形、钟形或钟形–箱形的复合形;分流间湾主要发育以粘土沉积为主,含少量的粉砂,发育水平层理。测井曲线为比较光滑的直线;河口坝主要由分选好的细砂和粉砂岩组成,发育槽状、波状层理(见图5(d)),测井曲线形态上也多呈漏斗形或漏斗形一箱形的复合型,曲线微齿化;席状砂主要发育低角度小型交错层理及水平层理粉砂岩,呈砂泥互层特征(见图5(e))。GR曲线变化幅度较大,曲线光滑,曲线形态呈指状。

Figure 4. Classification marks of fan delta sedimentary facies

图4. 扇三角洲沉积相划分标志

a、1557.6 m~1557.8 m (D-1-4)凝灰质角砾岩、粒度粗、分选磨圆差;b、2762.55 m~2762.90 m (B-1-1)泥质粉砂,砂泥互层,平行层理;c、3352.2~3352.9 (A-2-5d)含泥砂岩,底部砂泥互层平行层理;d、3353.2 m~3353.4 m (A-2-5d)细砂岩,岩心变形;e、2524.36 m~2525.00 m (A-2-5D)细粉砂岩,角度小型交错层理;f、2170.20~2170.33 (A-4-2)灰色粉砂岩砂纹层理,局部泥质条带及岩心变形;g、2180.78~2181.01 (A-4-2)楔状交错层理,平行层理;h、2762.55 m~2762.90 m (B-1-1)砂泥互层,有轻微变形构造;i、2520.52 m~2521.00 m (A-2-1D)灰绿色细砂岩,含炭屑块状结构,含油性好;j、2519.00 m~2519.17 m (A-2-1D)深灰色粉砂质泥岩,砂泥互层,砂纹层理,含油性好;k、2520.00 m~2520.40 m (B-1-1)深灰色泥岩,破碎严重,水平层理;l、2524.36 m~2525.00 m (A-2-1D)细粉砂夹多层炭质泥岩。

图5. 莱州湾凹陷南部沙三中亚段典型岩心照片

4.1.2. 辫状河三角洲

莱州湾南部古近系辫状河三角洲相较为发育,主要分布在工区的西部、西南部和北部。莱州湾南部古近系辫状河三角洲可见辫状河三角洲平原和辫状河三角洲前缘亚相,可进一步划分为分流河道、分流间湾、河口坝、席状砂几种微相(见图6)。

1) 辫状河三角洲平原

辫状河三角洲平原位于湖平面之上,岩性表现为厚层砂岩沉积为主,局部有泥质条带及岩心变形(见图5(f)),测井曲线齿化特征明显,整体表现为钟型与箱型,呈进积特征,地震剖面内部结构表现为弱振幅差连续的杂乱反射特征,多发育分流河道与支流间湾微相;水上分流河道岩石颜色以氧化色为主,而水下分流河道微相岩性主要以细砂、中砂以及粗砂岩为主,岩石颜色偏还原色,其间可见薄层炭质纹层和砾石条带,平行层理、楔状交错层理等(见图5(g)),GR曲线异常幅度高,呈微齿状夹光滑形,曲线形态呈箱形、钟形及钟形–箱形的复合形(图7)。

2) 辫状河三角洲前缘

辫状河三角洲前缘处于湖平面之下,岩性以泥岩、粉砂岩为主,砂质含量高,多发育砂泥互层,有轻微变形构造(见图5(h));测井曲线齿化特征明显多呈漏斗形与箱型;地震剖面内部为斜交前积反射;多发育支流间湾、水下分流河道、河口坝及河口坝微相。河口坝内发育细砂岩、粉砂岩,常见与炭质纹层互层(见图5(i))态多呈漏斗形与箱形,曲线异常幅度中等,曲线呈微齿夹光滑曲线。

Figure 6. Classification marks of sedimentary facies of braided river delta

图6. 辫状河三角洲沉积相划分标志

Figure 7. Classification marks of sedimentary facies of sublacustrine fan

图7. 湖底扇沉积相划分标志

4.1.3. 湖泊相

湖泊是沉积体系的重要组成部分,沉积过程受水动力影响小,沉积物从其边缘到中心颗粒粒径应由粗到细。根据湖泊相与测井相及地震相的对应关系,可以将湖泊相划分为滨浅湖、半深湖–深湖、湖底扇等亚相(见图8),在平面上与三角洲沉积体系交汇展布。

1) 滨浅湖

滨浅湖相多位于开阔地带,主要位于研究区盆地边缘,三角洲相与洼陷中心间隔地带,水体较浅,岩性主要以灰色泥岩为主,含少量砂岩,砂泥互层发育较多,厚度变化较快,常见水平层理、砂纹层理及小型交错层理(见图5(j)),局部可见小包卷层理,多与滩坝构成组合。地震剖面多见强振幅好连续低频的平行地震反射特征,测井曲线整体较为平滑。

2) 半深湖–深湖

半深湖–深湖处于水体较深的静水环境,主要位于研究区湖盆中心地带,为缺氧的还原环境,岩性以灰黑色、深灰色、灰褐色泥页岩为主。泥质纯,厚度大,主要发育水平层理,岩性横向分布稳定,垂向上常具连续的完整韵律,沉积厚度大(见图5(k))。GR测井曲线上表现为高值,低幅变化,反映水动力能量较弱,沉积物粒度较细,且无粒序的沉积特征。地震剖面反射特征为强振幅中连续平行反射,常夹浊积岩体,并呈丘状上露于湖相泥岩特征。

Figure 8. Classification marks of lacustrine sedimentary facies

图8. 湖泊沉积相划分标志

4.1.4. 湖底扇

湖底扇主要发育于湖相沉积物水体较深、坡度较陡的地区,由于重力滑塌作用而形成的砂质沉积,本区湖底扇主要发育在扇三角洲前缘与湖相过渡地带(见图7)。湖底扇分选、磨圆往往较差,岩性以细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩为主(见图5(L)),较粗砂岩可与暗色泥岩直接接触互层,岩性以砂岩夹薄层泥岩为主,夹于深湖亚相深浅湖亚相暗色泥岩中。其在测井曲线上,GR曲线显示低值,曲线呈指状或箱形,顶底多突变接触,具有齿化特征。地震剖面上呈现出东–西楔状反射结构,南北复合透镜状反射结构外形特征。

4.2. 沉积相平面展布特征

在单井相、连井相、岩心相、地震反射特征研究基础上,结合砂岩厚度等值线、砂岩百分含量等值线进行沉积相带划分,并与地震属性图–均方根振幅(RMS)相验证,综合研究得出地层格架内沉积相平面展布范围 [15] 。其展布特征如下:

1) SQs3M (LST + TST)沉积相展布特征

沙三中亚段早期沉积时期,整体东部较高,西部及南部较低。东部扇三角洲呈裙带状,近东西向展布。西部为朵状或不对称朵状,近东西向展布。A构造区为孤立椭圆状近东西向展布;B构造区为长形椭圆状,近东西向展布。该层发育湖泊体系分别位于北洼,南洼东部地区,主要为半深湖–深湖亚相,以粉砂质和泥质沉积为主,西南部地区发育小型扇三角洲沉积,西北部发育辫状河沉积,此时辫状河三角洲向较深的深湖沉积区过渡,发育砂质滩坝(见图9)。

2) SQs3M (HST)沉积相展布特征

沙三中亚段晚期西部及南部辫状河三角洲相整体呈朵状或不对称朵状,展布方向分别为近东西向和近南北向。东部扇三角洲则以裙带状为主,近南北向展布。整体西部及南部低,东部较高。此时最大规模湖侵结束,构造强烈走滑,压扭隆升导致盐拱作用加剧。西部三角洲体系进积作用显著加强,辫状河三角洲、湖泊、扇三角洲发育在西部,西南部、中部及东部,东部扇三角洲展布范围大,而北部展布规模小,西北部地区发育半深湖–深湖沉积环境(见图10)。

Figure 9. SQs3M (LST + TST) sedimentary facies plane distribution

图9. SQs3M (LST + TST)沉积相平面展布图

Figure 10. SQs3M (HST) sedimentary facies plane distribution

图10. SQs3M(HST)沉积相平面展布图

5. 结论

1) 莱州湾南部凹陷沙三中亚段划分为三级层序,在前人二分体系域(TST + HST)的基础上,对研究区层序内部体系域进行更为细致的三分,划分为低位体系域(LST)、湖侵体系域(TST)、高位体系域(HST)。

2) 莱州湾南部凹陷沙三中亚段湖侵体系域地层的沉积中心分布位于中部区域,地层厚度表现为由中心且向四周减薄趋势,且中间地层厚度变化较剧烈,周围变化较缓慢;高位体系域具有西南部、东部薄,越往中部逐渐增厚的特征。创造性提出研究区存在两个沉积中心并且分布于中北部。

3) 莱州湾南部凹陷主要发育三角洲相和湖泊相,识别出扇三角洲平原、扇三角洲前缘、辫状河三角洲平原、辫状河三角洲前缘、滨浅湖、半深湖–深湖、湖底扇等亚相,并在前人的基础上进一步细分出分流河道、分流间湾、河口坝、席状砂等几种微相。

4) 莱州湾南部凹陷沙三中亚段地层沉积展布特征为:RST和HST时期湖泊体系分别位于北洼,南洼东部地区,主要为半深湖–深湖亚相,以粉砂质和泥质沉积为主,西南部地区发育小型扇三角洲沉积,西北部发育辫状河沉积,此时辫状河三角洲向较深的深湖沉积区过渡,发育碳酸盐滩坝;HST时期西部三角洲体系进积作用显著加强,辫状河三角洲、湖泊、扇三角洲发育在西部,西南部、中部及东部,东部扇三角洲展布范围大,而北部展布规模小,西北部地区发育半深湖–深湖沉积环境。