1. 引言

具身认知视角下的二语习得研究将身体经验与概念语义相结合,为二语习得研究提供了新的研究视角。在传统的具身语义学中,大多数学者关注身体的外感受体验,即身体的感觉—运动经验,对于二语习得中语义概念的习得影响。林立红等学者在具身语言认知框架内通过对英语动词具身分类等级参数,对中国英语学习者词汇语义加工与具身相对性的关系进行了实证研究 [1] 。王倩基于E-PRIME实验,考察了不同二语水平双语者对英、汉抽象权力词概念认知加工的垂直方位表征特点及差异,因为概念隐喻理论认为认知主体能够借助感知运动经验对抽象概念进行体验式表征与加工,即隐喻思维的形成基础是具身经验 [2] 。

随着科学技术的发展,学界不再仅从外感受来寻求概念语义的形成,而开始对以神经科学为基础的内感受进行探索。内感受的运行机制与情绪概念的生成息息相关,多项生物实证研究证实了情绪概念的生成过程离不开内感受与大脑之间的互动 [3] [4] 。而在二语习得中概念迁移的研究近年来也成为研究热点,国内诸多学者对其理论框架进行了深度研究 [5] - [10] 。而关于情绪概念的迁移则鲜有研究,且不同文化下生成的情绪概念具有较大的差异性 [11] [12] ,其中涉及到内感受与大脑认知系统的互动,因此,本文拟从内感受神经科学视角下对中国英语学习者的情绪概念迁移过程进行描述。

2. 具身认知视角下情绪概念的二语习得

具身认知理论认为,在对语言进行理解加工时,与各种身体运动、身体知觉甚至是过往已经内化的经验相关的概念可以激活大脑认知神经网络中对它们的表征 [13] 。具身语义理论(Embodied Semantic Theory)指出,在理解或者执行某一动作时,脑中与之对应的特定的感觉–运动区域便会被激活,但是人在理解与该动作相关的概念时,同一范围的感觉–运动区域同样会被激活 [14] [15] 。例如,当人看见“握手”这一词汇时,大脑中除了会激活理解该词汇所在的脑区,同时也会激活执行“握手”这一动作所需的感觉–运动脑区。且概念也以身体感官接受的感官信号为基础,感官信号统一收集在大脑被感知后形成意象图式,表征为思维的一部分,这都是在大脑中统一的认知神经网络下进行的 [16] 。

而随着神经科学的发展,具身认知视角不再局限于身体外部运动对概念语义的加工,也逐渐开始探索身体内部的生理环境变化对于抽象概念的加工。多项实证研究表明与情感相关的脑区参与了抽象概念的表征与认知,即抽象概念与情感经验是相关的 [17] 。而情绪的生成离不开内感受神经科学。Sterling将“内感受(Allostasis)”定义为“用于描述神经系统用于维持有机体完整性的统一的、分级的内部机制”。在该机制中,大脑负责协调身体内部发生的变化,这些变化常常涉及体内多个组织与系统,因此产生脑与体内有机系统的强化效应以达到“通过变化来保持体内稳定” [18] 。简而言之,内感受是负责调控身体内部各层级的器官系统以及液体环境各项变化的机制,同时该机制包含与大脑的互动,向大脑传输身体内部各项指标的数值信号或是执行大脑的指令从而调整相应的指标。

关于内感受与情绪的关系,詹姆斯和兰格提出,情绪来自于身体内部的变化 [3] 。但是Seth进一步阐述,内感受塑造情绪实际上是以大脑的预测编码(predictive coding)原则为基础进行的 [4] 。预测编码认为大脑为了作出适应性的反应,时刻在接受感觉信号(sensory signals)并通过接近贝叶斯准则(Bayesian Principles)的神经计算(neural computations)对其生成原因进行预测 [20] ,因此认知内容实际包含由上至下的预测信号,这推翻了“感知内容是由至下而上的感官信号积累而成”这一传统认知观 [4] 。同时,大脑也在竭力减少外部感觉信号输入与预测信号之间的误差 [21] 。在这一角度下,内感受推理(interoceptive inference)指的是大脑自上而下地对多层的内感受信号的预测 [4] ,而内感受预测(interoception predictive errors)则在大脑表征为主观情绪(经历过的情绪) [21] 。因此,总结来说,内感受预测(interoceptive prediction)指的是大脑在接收到内感受信号后对其进行分析推理,对身体外部即将发生的事件作出预测推理,以便预先改变内环境以应对外部变化,而外部信号则通过感觉–运动系统收集输入大脑,因此内感受信号与外部信号将会形成内感受预测误差。而预测误差则反应主观情绪,即预测误差较大时,身体内外则不平衡,相应的情感则不平和,表现为负面情感。相反,预测误差较小时,身体内外达到平衡,情感状态则体现为稳定平和的正面情感。

在习得二语时,这两类具身效应同样存在,且具有跨语言性,多个研究表明二语学习者在加工与位置方向相关的动名词、空间词、抽象的情感词会产生明显的具身效应,即对感觉–运动的反应造成影响或激活大脑中中的相应脑区 [22] 。

情绪概念属于抽象概念,且其生成以内感受为基础,因此理解与加工情绪概念也与内感受相关。而之前的学者大多关注的是从语言能力表达层面检测情绪表达,惠斯勒和瑞恩特勒为该领域实验研究的先驱者。瑞恩特勒将特定的对话播放给二语学习者与本族语者,并让他们确定对话中所表达的情绪,再在准备好的情绪表格上对该情绪进行等级标示,结果显示二语初学者的测试成绩最低,且二语高阶者的测试成绩与本族语者差距很大 [23] 。之后,Rintell又对本族语者和二语学习者的情绪表达能力进行了实验检测,实验要求两组成员对情感事件进行叙述,检测结果显示本族语者的情感表达策略更为丰富,例如修辞、修饰语 [23] 。Dewaele对二语学习者使用中介语中情绪词的能力与各种因素的关系进行了研究,其中包括话题、性别、性格、语言能力等。实验设置两组对照,一组为本族语者,另一组为二语学习者,其结果显示这些因素在一定程度下都会影响情绪词的使用 [24] 。在各类研究中,学者们都是从语言的输出层面为切入点对情绪概念迁移过程进行研究,并未涉及到以神经科学为基础的内感受层面,而内感受又是生成情绪概念的生理基础,与情绪概念的联系密不可分,因此本文试图从该角度分析中国英语学习者的情绪概念迁移过程。

3. 内感受神经基础下的中国英语学习者的情绪概念迁移过程

语言迁移或者跨语言影响指的是人们习得的一种语言的知识对其习得的另一种语言知识的影响,而语言迁移则有语言层面的迁移(linguistic transfer)与概念层面的概念迁移(conceptual transfer) [20] 。概念迁移假说认为,一种新语言的获得会伴随有概念及概念化的变化,而这种概念及概念化的变化会影响到新、旧语言的使用,因此可以说,语言不仅影响思维,反过来也影响语言 [25] 。国内对于概念迁移的探讨也有许多,其中更有学者对其理论框架进行了深度研究。其中刘永兵学者和张会平学者陆续提出了三个框架分别为“英语学习概念迁移框架”、“汉语句子语法概念迁移框架”、“二语学习概念迁移理论框架” [5] [6] [7] [8] ,蔡金亭学者与李佳学者提出的则是“语言迁移的多维动态理论框架”,随后蔡金亭学者与常辉学者又提出了“概念迁移研究的理论框架” [9] [10] 。各个框架中都涉及到认知系统、概念迁移过程、概念表征后的语言使用的不同层次(语法、词汇、语篇等)、语言经验以及语境这五个维度,但是它们的研究主题以及研究对象都不同,涉及的研究范围与程度也各不相同,而以中国英语学习者为研究对象,情绪概念为研究主题的概念迁移的理论过程研究则存在研究空白。

对于情绪概念,周频教授及其团队从内感受神经科学的角度,对中文和英文中对于情绪的表达词汇进行对比分析,依据情绪产生的具身性,发现中英对于情绪概念的表达具有一定倾向的差异,且这种差异是由中西方不同的文化与认知模式决定的 [12] 。差异之一在于,使用躯体化情感词汇的现象在许多非西方文化和西方社会较低阶层中是普遍的,例如中文中的“大动肝火、怒火攻心、肝肠寸断、撕心裂肺”,相反,在国际英语中的情感描述却更强调情感的认知和心理层面,更为抽象,相当于内感受的信号传入大脑后已经成为抽象化概念,例如英语中的“fearful, scared, relieved, cheerful” [12] 。除此以外,根据上一部分所叙述的情绪生成的神经科学基础,可知情绪概念是大脑与身体内部环境即内感受互动后产生的表征。周频教授对这一过程进行了二分化,将其划分为传入内感受过程,即从身体到大脑,以及传出(自主)过程,即从大脑到身体,并且提出在汉英两种语言中,情绪性词的概念化在汉语中以传入/内感受过程为主,而在英语中以传出过程为主 [26] 。根据语言相对性假说和建构情感理论,与情感相关的不同概念系统的存在可能会显著地塑造中英文化的不同价值观和“国民性”,相应地,有人认为,在情感特征的表达上,讲汉语的人倾向于更善于接受、反思和适应,而以英语为母语的人可能更倾向于反应性、主动性和互动性 [26] 。究其背后的原因,周频学者及其团队认为,在将汉语与标准英语进行比较时,关于身–心–情关系或情感躯体化假设的概念差异是由文化和认知决定的,例如,中西方不同的哲学、医学传统和意义系统 [12] 。

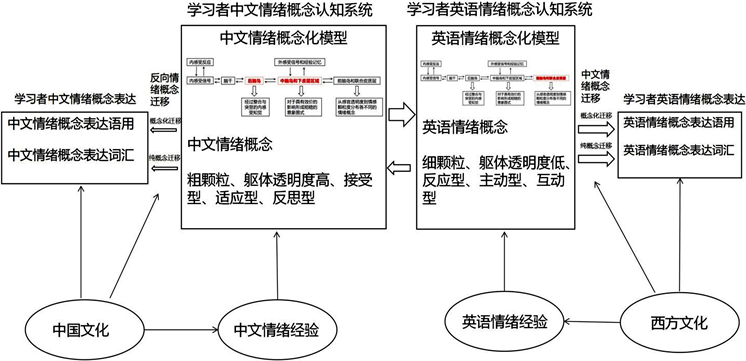

根据中西情绪概念化各自的特点和差异性,以及情绪概念生成的内感受神经基础,笔者拟对中国英语学习者的情绪概念迁移过程的理论框架进行描述。该理论框架结合了概念迁移框架的五个维度,并将周频学者所提出的以神经科学为基础的情绪概念化模型 [12] 融入其中的认知系统维度,使得整个中国英语学习者的情绪概念迁移过程更全面和包容,多角度解释了情绪概念迁移的过程。笔者将从概念迁移的五个维度解读该理论模型。

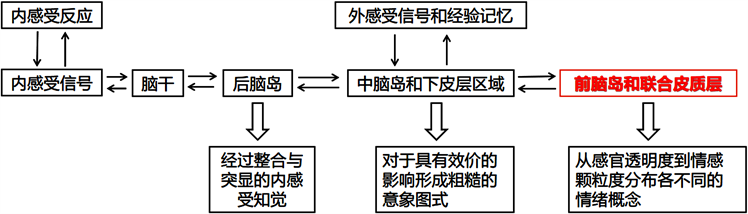

情绪认知系统:如图1所示,该理论模型中包含两个情绪认知系统,分别为中国英语学习者自身母语的情绪认知系统与其习得的二语,即英语的情绪认知系统。其中由于母语中文的情绪认知系统更为成熟稳定,所以比二语英语的情绪认知系统更大。学习者中文情绪认知系统与英语情绪概念认知系统中都包含各自的情绪概念化模型与情绪概念,中文情绪概念化模型的具体过程即图2,英语情绪概念化模型的具体过程即为图3。两者的整体过程是大致相同的,但是其中的侧重点不一样便导致其情绪概念的差异。整体过程都是在内感受发生反应引起体内环境变化,各项数值变化作为内感受信号被传输至脑干产生知觉,但此刻这些内感受信号并未经过处理,彼此之间没有区分。当信号传送至后脑岛时,大脑对其进行了基本处理,将部分进行整合,部分进行突显处理,使其生理感知更为强烈。来到中脑导和下皮层区域时,经过处理的信号将会与外感受信号以及之前所积累的经验记忆进行比对互动以对这些信号作出较为粗糙的评价。最后,被标上“标签”的概念在前脑岛以及联合皮质层处进行打磨形成更离散和微妙的情感概念,并且根据个人和文化的差异,从更接近身体内部内感受的知觉到成为更细腻的认知粒度的抽象概念 [12] 。在这整个过程中,中文母语者所表达出来的情绪概念往往具有粗颗粒(具象化)、躯体透明度高、接受型、适应型、反思型等特点,而英语概念则表现为细颗粒(抽象化)、躯体透明度低、反应型、主动型、互动型等特点 [26] 。因此中文情绪概念化模型侧重于后脑岛以及中脑岛和下皮层区域的处理活动,而英文情绪概念化模型则侧重前脑岛和联合皮质层处的抽象化处理活动。

Figure 1. A theoretical model of emotional concept transfer for L2 learners

图1. 中国英语学习者的情绪概念迁移理论模型

Figure 2. Chinese emotional conceptualization model

图2. 中文情绪概念化模型

Figure 3. Conceptualization model of English emotion

图3. 英文情绪概念化模型

情绪概念迁移和文化、情绪经验:概念迁移主要是根据其来源与方向性进行分类。根据来源可分为纯概念迁移与概念化迁移,纯概念迁移即指仅仅将每个概念的内容迁移,而概念化迁移则是将概念化模型进行迁移 [27] 。根据方向性可分为母语概念迁移与反向概念迁移,前者强调母语对于二语的影响,而后者则强调习得的二语对母语作用的反影响 [1] 。在该模型的图中,中国文化与西方文化分别作用于反向概念迁移与中文情绪概念迁移的过程。中英情绪概念所呈现的特点差异性背后相对应所体现的是中国与西方文化底蕴的不同,文化直接影响到学习者所经受的语言经验,即学习者在接触语言接收到的语言输入、输出以及与他人进行的语言互动,而语言经验则直接对学习者的习得概念产生塑造作用。同时,中国文化属于学习者母语的深层内容,且可以影响反向情绪概念迁移,对其具有阻碍作用,而与之对应,西方文化在学习者学习英语情绪概念时,可以帮助学习者获取英语情绪经验从而对其情绪概念迁移起到促进作用。而中英文化的差异性主要体现在它们对于身体的哲学观、传统医学观等方面,例如对于身体,西方传统的二元论哲学观将“身”与“心”分离看待,认为人类应当克服身体主宰身体,所以产生“健身”这一行为以心征服身体,因此在情绪概念上,英语中的情绪表达也倾向于是主动型与互动型;而在中国文化中,传统的中医文化认为人应当顺应身体内“气”的变化以达到长寿的目标,且注重体内五脏六腑之间的“顺气”,因此中国的情绪概念中大多包含躯体感受,身体透明度较高,且有相当部分的情绪概念属于接收型和适应型 [28] 。在发生情绪概念迁移时,由于学习者母语为中文,具有大量的中文情绪经验且处于中国文化的浸润中习得第一语言的情绪表达,而二语英语的情绪经验和西方文化都接触有限,学习者在发生情绪概念迁移的过程中,中文的情绪概念的顺向迁移在前中期在数量和程度上都占据主导地位。但随着学习程度的加深,中文的情绪概念的顺向迁移会逐渐减弱,而英语情绪概念的反向迁移将会逐渐增强。因此,这一过程在模型图中体现为,中文情绪概念的顺向迁移的右箭头较大,而反向情绪概念迁移的左箭头则略小。

情绪概念表达:情绪概念的表达是概念的外在表现形式,属于语言使用层面。而情绪概念迁移的外在表现主要体现在词汇和语用方面。对于词汇中的情绪概念的研究证据较多,而语用则较少,且主要为间接的语用研究 [28] 。

作为一个以内感受神经科学为基础的情绪概念迁移模型,它为情绪概念的迁移过程式提供了一定的生物科学的解释,结合了表面的语言现象来推测内部运行机制,且具有一定的实证性的生物实验基础。除此以外,该情绪概念迁移模型还涉及到中英情绪概念的具体特点,更为全面和包容,且其中结合了文化与认知两个维度,论述了中西方情绪认知差异形成的原因,由表及里,具有层次性。

4. 总结

随着神经科学的发展,具身认知视角不再局限于身体外部运动对概念语义的加工,也逐渐开始探索身体内部的生理环境变化对于抽象概念的加工。而情绪概念的生成离不开内感受神经科学,内感受机制是其生成的基础,内感受信号在经过大脑的一步步处理与抽象化以后生成情绪概念。从词汇表达层面观察,中西方的情绪概念具有显著差异性,因此在中国学习者习得英语情绪概念时必然产生概念迁移。文章拟从内感受神经科学角度分析其概念迁移过程,作出中国英语学习者的情绪概念迁移理论模型。从概念迁移的五个不同维度对其进行描述,主要突出情绪概念迁移时在情绪化概念的神经科学基础中,中文情绪概念化模型侧重于后脑岛以及中脑岛和下皮层区域的处理活动,而英文情绪概念化模型则侧重前脑岛和联合皮质层处的抽象化处理活动。且在情绪概念迁移的维度上,中国文化隐含在情绪经验中间接对于中文情绪概念生成产生影响,直接对反向情绪概念迁移具有阻碍作用,而与之对应,西方文化在学习者学习英语情绪概念时,可以帮助学习者获取英语情绪经验从而对其情绪概念迁移起到促进作用。

作为一个以内感受神经科学为基础的情绪概念迁移模型,它为情绪概念的迁移过程式提供了一定的生物科学的解释,结合了表面的语言现象来推测内部运行机制,且具有一定的实证性的生物实验基础。除此以外,该情绪概念迁移模型还涉及到中英情绪概念的具体特点,更为全面和包容,且其中结合了文化与认知两个维度,论述了中西方情绪认知差异形成的原因,由表及里,具有层次性。