1. 引言

文章基于中国知网上收录的1992年1月1日到2022年2月24日的核心期刊文献,采用CiteSpace 5.8.R3作为信息制图工具,结合量化分析的手段,总结现有的语言风格研究成果,追踪其覆盖范围,预测其发展方向,试图为语言风格研究提供指引,同时也为拓展相关的学术视野做出一定的贡献。

语言学、社会语言学等众多学科对语言风格进行了广泛而深刻的探讨,并对其提出了多种多样的界定。关于“气氛格调”说的这一语言风格概念,高名凯在1963年给语言风格下了这样的定义:“语言中的风格就是语言在不同的交际场合中被人们用来适应交际场合,达到某一交际目的时所产生的特殊的言语气氛和言语格调” [1] 。与这一观点相似的,还有程祥徽和黎运汉于1994年所下的定义:“语言风格也叫言语风格,是在主客观因素制导下运用语言表达手段的诸特点综合表现出来的言语格调和气氛” [2] 。

在语言学中,风格不仅是一种语言现象,也是一种语言美学形态的升华和一种语言体系内在属性的外在表现。风格的“光华”来源于说话人的内心世界,因此,风格能反映出一个人的性格特征、社会关系以及精神面貌。

在西方,亚里士多德在其著作《修辞学》中曾论述过语言风格的相关问题。瑞士语言学家查尔斯·巴里在《风格学概论》一书中指出,语言风格和社会生活是相辅相成、相互依存的,这也是学界最早的一本有关风格学的著作。摩里埃认为风格就是“人的秉性”,基罗则认为风格是“借助语言的中介以表达思想的一种方式”,布封甚至称“风格即其人”。

在中国,“风格”一词可以追溯到晋代,当时它被用来描述一个人的行为举止或性格特征。“风格”最早被用来点评文章内容是出自南朝梁刘勰《文心雕龙》中的《议对》篇。自二十世纪三十年代起,王易的《修辞学通诊》与陈望道的《修辞学发凡》分别从语言的角度对“风格”一词作了各自的探讨,开启了我国语言风格研究的新阶段。新中国建立后,从现代语言学的角度出发,高名凯于1950年代后期第一次发表了关于语言风格问题的文章。其后,高名凯在1963年出版的《语言论》,张德明在1984年出版的《语言风格学》,王焕运在1993年出版的《汉语风格简论》中,也有许多关于语言风格的论述。

“语言风格”这一概念,主要包括两个方面:一是客观存在的语言的基本特征和普遍联系,反映在其整体格调和氛围中;二是人们对这种整体语气和氛围的主观感受 [3] 。

2. 国内语言风格研究文献的数据分析

2.1. 数据采集与分析方法

本研究选取了从1992~2022年度中国知网的核心期刊(包括北大核心和CSSCI)中,以“语言风格”为主题的全部可供检索的相关论文,共获取得到739篇。经过检索和人工筛查,剔除并非严格意义上的研究论文(如会议综述、人物采访等),最终精炼出498篇文献(截至2022年3月24日)。

为了解我国语言风格研究的现状、热点和发展趋势,本研究借助陈超美教授所研发的CiteSpace 5.8.R3引文可视化分析软件,对获得的739篇文章进行关键词(keyword)可视化图谱分析,主要关注以下两个方面的问题:

(1) 国内语言风格研究的发展历程如何?主要涉及哪些研究领域?

(2) 现阶段的研究热点是什么?呈现怎样的发展趋势?

2.2. 学科发展分析

2.2.1. 发文量

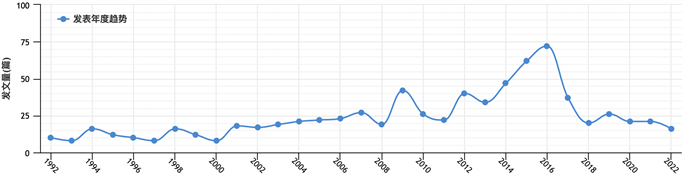

Figure 1. Number of language style research papers published in China in 1992~2022

图1. 国内语言风格研究发文量趋势(1992~2022)

从图1中我们可以看到,1992~2022年间,我国语言风格研究的论文数量呈现出了一种波浪式递增的总体发展趋势。产业生命周期的四个阶段分别为形成期、成长期、成熟期和衰退期 [4] ,可以借此来探讨学术研究的发展趋势,当中的拐点可视为生命周期的分界点。从图1中的发文量趋势线可以看出,1992~2022年我国语言风格研究的发展可以分为四个阶段,分别是:萌芽期(1992~1996)、形成期(1997~2009)、成长期(2010~2016)和成熟期(2017~2022)。由于1992~1996年间为萌芽期,五年内相关研究的发文量仅仅62篇,每年不超过20篇,且发文量增速很慢。1997~2009年处于增速最快的形成期,2009年的发文量是1997年的5.25倍,但是由于年均发文数量仍然较少,所以总体上还处于研究的起步阶段。在接下来的7年里(2010~2016)到了扩散阶段,每年平均发表文章43篇,数量相比之前有了一定程度的突破,增长速度也在递增。其中,2016年发表了72篇论文,达到了往期发文量的峰值,这一时期可谓是国内语言风格研究发展和兴盛的重要时期。随后,2017~2022年间研究逐步由粗浅走向深入,在2017年出现了下降的拐点之后,这几年来,我国语言风格研究的发文量一直在下降,而2022年的数据受到了采集时间(只有三个月的数据)的影响,从图1所示的趋势来看,2022年的发文量与2021年的发文量大致相当。由此可以看出,在2017年出现拐点之后,国内的语言风格研究已经进入了成熟阶段,在这一阶段,文章数量的增长趋势将会变得更加平稳,并且其持续的时间将会比形成期和成长期更长。

2.2.2. 研究领域

就其所属学科而言,在739篇论文中,其所属学科排名前五位的分别是中国文学(16.4%)、世界文学(14.6%)、中国语言文学(14.5%)、新闻与传媒(12.1%)、外国语言文学(9.2%)。从这一点可以看出,尽管文学领域占据了语言风格研究的主导地位,但它已经引起了更多其他学科研究者的重视,研究者们开始尝试进行交叉学科的研究。

通过分析论文发表的载体可以掌握该领域的核心期刊群,为文献搜集和管理提供依据,并向同行提供重要的信息源参考 [5] 。根据CNKI检索报告,《中国翻译》(15%)、《西南民族大学学报》(15%)和《贵州社会科学》(9%)成为语言风格研究论文发表的三大期刊。从刊物出版的特点来看,三本刊物的主要研究领域为翻译、语言和文学。由此可见,该领域专业性强,文学和语言类期刊关注度最高,印证了该领域尚处于成熟期初级阶段,跨学科研究才刚刚开始,未来在其他学科领域还有很大发展空间。

通过对文章发表的载体进行分析,可以涵盖一个领域的核心期刊群,为文献收集和管理提供依据,并为同行们提供重要的参考资料作为信息来源(邱大平、胡静,2016)。在CNKI的检索结果中,发表语言风格研究的文章数量排名前三的学术期刊分别是《中国翻译》(15%)、《西南民族大学学报》(15%)和《贵州社会科学》(9%)。就其出版特色而言,三类刊物以翻译、语言、文学领域的研究为主。从这一点可以看出,这一领域具有很高的专业度,而在这些专业中,最受重视的就是文学和语言类期刊,这也证明了,这门学科还处在成熟期的初级阶段,交叉学科的研究也只是刚刚起步,未来其他学科的发展空间很大。

2.3. 研究热点及其发展态势

在已采集到的CNKI数据的基础上,利用CiteSpace 5.8.R3软件中的共现网络分析功能,对作者的原始关键词(keyword)进行抽取,从而发现当前语言风格研究的热点和前沿,掌握这一领域的发展和演变趋势。

2.3.1. 研究热点

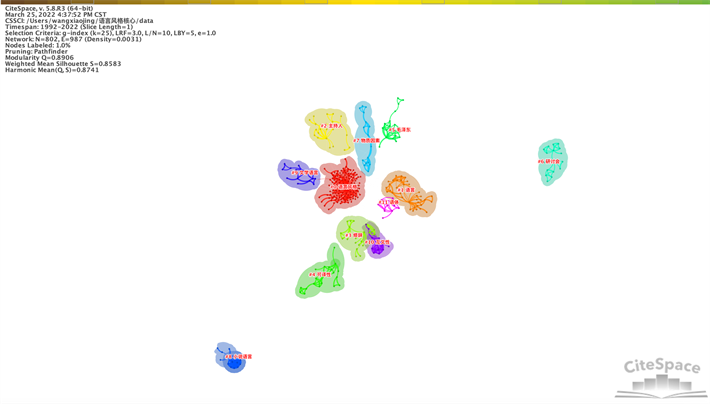

关键词是一篇学术文章的精华所在,通过聚类分析等方法对其各个阶段的词频进行分析,可以发现当前的研究热点和前沿 [6] 。图2为1992~2022年间语言风格关键词共现网络聚类图谱。

Figure 2. Keyword co-occurrence mapping

图2. 关键词共线图谱

CiteSpace 5.8.R3软件可以根据文献共被引关系通过自动抽取施引文献的关键词或碎片化(Mincing)短语产生聚类(Cluster)标识,用以归结研究聚焦点,每一个聚类可以被认为是一个联系相对紧密的独立研究领域 [7] 。由图2可知,总体而言,国内“语言风格”相关研究已初步形成了若干聚类,不过聚类还显得较为松散。按照CNKI所收集498篇数据源进行聚类关键词的频次统计发现:语言风格、语言、主持人、修辞、可译性、毛泽东、研讨会、物质因素、小说语言、文学语言、互文性、语体是该类研究的热点词汇;而教学语言、文体、海明威、习近平、文学作品、人物语言、主持风格等名词在该类研究中也属于高频词。

2.3.2. 研究发展态势

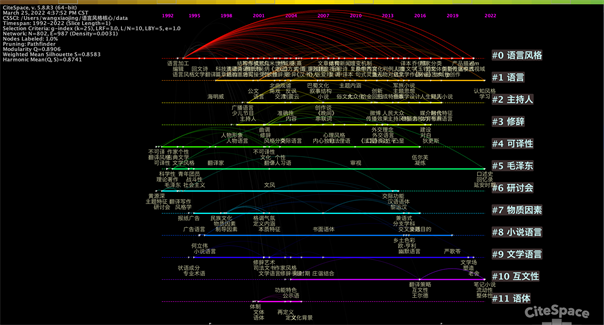

对关键字共现时间线图谱(Time-line) (图3)进行分析,能够获得对于语言风格学的历史发展较为清晰的认识,而突发节点(Bursts)则是一个新的研究方向和发展态势,它的动态变化能够更加精确地反映出一个学科的研究热点和整体发展趋势。

Figure 3. Keyword collinear time-line mapping

图3. 关键词共线时间线图谱

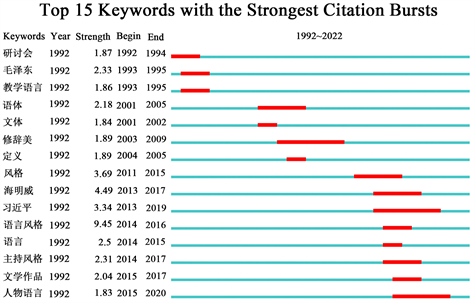

Figure 4. Burstiness mapping of language style studies in China (1992~2022)

图4. 国内语言风格研究突现图(1992~2022)

通过突发性检测(Citation/Frequency Burst)发现1992~2022年语言风格研究领域共有15个突变值较高的关键词,其中突变强度最大的关键词(Strength > 3)分别是语言风格、海明威、风格、习近平。结合2.1中所述语言风格研究4个阶段,分析后可得到每个研究热点的历时演变情况及发展态势。

通过图4可以看出,最近几年的研究热点主要围绕着“习近平”、“文学作品”和“人物语言”展开。

自党的十八大以来,习近平总书记在治国理政实践中发表了一系列重要讲话,其中包括了大量的批示、演讲、访谈、信件等,正如每一种伟大的理论都有它自己的风格,习近平总书记同样也发展出了他自己独树一帜的语言风格,充满吸引力、感染力、感召力。韩庆祥和陈远章 [8] 曾说过,在当今全球化的背景下,只有具有更多道义感召力和更多思想渗透力的话语体系才能真正掌握国际话语权。这一观点与法国哲学家米歇尔·福柯提出的著名论断“话语即权力”是一致的。

习近平新时代的中国特色社会主义理论之所以能得到广大党员群众的普遍认可,不仅是因为它具有的科学性、革命性、实践性、民族性等基本特性,而且还与它的创始人习近平总书记独树一帜的话语风格有着千丝万缕的联系,这一特性使习近平新时代的中国特色社会主义理论更易于为广大群众所了解,也更易于在党员干部及群众中普及。所以,以习近平的语言风格为切入点,科学地、深入地、系统地研究他的语体,具有重要的理论和实践价值。

总的来说,习近平总书记的语言风格可以概括为:言简意赅,简洁有力;平铺直叙,通俗易懂;幽默生动,妙语连珠;富有诗意,高瞻远瞩。习近平话语风格中的中国元素,以及“融通”、“开发”、“科学”等新概念,形成了具有中国特色的话语体系,显示出日益强大的国际影响力。

海明威有着出色的语言驾驭能力,他作品的语言风格可以用以下几个词语来概括:

简洁。海明威擅长用最简单的词汇和陈述句来表达最复杂的内容且丝毫没有矫揉造作之感,而这一切皆因为他认为用文字来修饰雕琢是哗众取宠的表现。在他质朴无华的语言中,读者能够体会到作者博大精深的艺术境界与艺术内涵,这也使其作品有了更强烈的亲和力,且大大增强了文字的真实性。

直观。众所周知,通过对事物外表的直观描述,能给人一种强烈的视觉真实性。海明威运用了一种非常清晰的视觉化的语言,对事物的气味、颜色、形状等进行了描述,突出了物像的清晰度与可视可感度,文学艺术的情感也通过事物外观的描写而透视出来。

含蓄。海明威的语言风格是隐晦且含蓄的,看起来不动声色,内在情感却丰富而炙热。为人熟知的“冰山原则”就是其含蓄的语言风格的体现,冰山之下留有八分之七的空间让读者进行思考与揣摩,以达到“此处无声胜有声”的效果。

海明威作为“迷茫一代”的代表作家,他长达近40年的写作生涯使得他形成了自己独特的语言风格,给世界文坛带来了历久弥新的巨大影响,并深深影响了几代人。普利策新闻奖特稿的深层叙事结构深受其影响。

因此,在进行文学作品的翻译时,译者需要准确掌握作品的语言风格,正确理解作品的语境。翻译时不仅需要扎实的语言功底,也需要反复分析原作的语言风格,以最大限度地实现对文学作品的成功再现。

3. 结语

本文借助CiteSpace 5.8.R3可视化分析软件和传统统计学方法,通过发文量、聚类、时间线图谱、突变词等计量分析方法,系统梳理了1992~2022年国内语言风格研究的发展情况、研究热点及发展态势。目前,坚持汉语语言风格研究的传统,吸纳中外风格理论的最新思想,顺应当前国际和国内的语言风格研究潮流,已逐渐成为语言风格研究的主流。在跨学科领域研究的驱动下,将有助于促进多学科、多团队、多机构的共同发展。