1. 前言

我国华南滇黔桂“金三角”地区是我国重要的金矿产区,区域金矿点达200多处,探明储量超800t [1] 。者桑金矿是“金三角地区”大型矿床之一,区内已在不同地层中探明多个矿体,按照围岩岩性可分为:辉绿岩型、碎屑岩型(泥质板岩或粉砂岩型)、泥灰岩型 [2] 。

目前众多学者对矿区的地质特征、金的赋存状态、成矿流体等有较为系统的研究 [3] [4] [5] [6] ,但是对于者桑金矿内不同地质环境的矿体研究还相对较少,不同矿体的成因尚不明确,不利于根据不同类型的矿体特征在外围找矿,因此分析这些矿体的地质特征、矿体成因研究对该区域找矿有一定的参考意义。

本文通过系统的野外调查,分别在三种类型的矿体内取富金矿石样品,结合前人研究,在室内进行镜下观察,总结三种类型矿体矿石岩相学特征,并选取典型的黄铁矿进行电子探针(EMPA)实验,通过黄铁矿地球化学特征分析矿体成因。

2. 区域地质背景

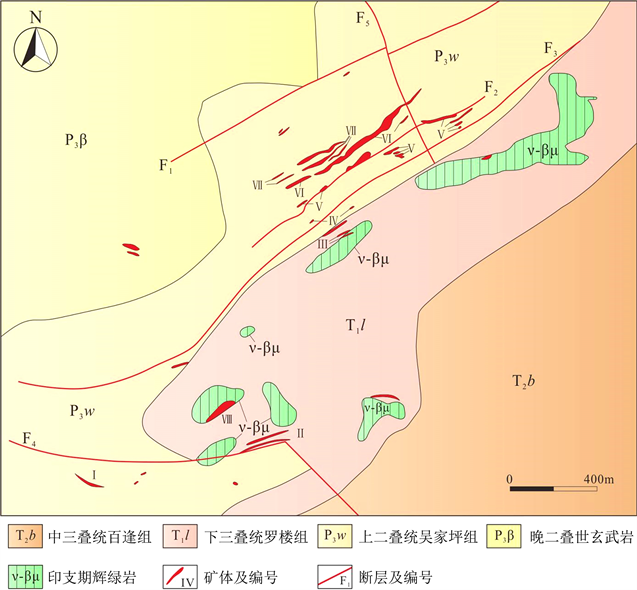

矿区大地构造位置位于扬子板块西南缘的晚加里东–海西期右江裂谷带,处于邱北–广南褶皱束与文山–富宁断褶束东端结合部位,受广南–富宁断裂控制(图1) [7] [8] 。

区域构造走向近东西,属向东倾状的短轴背斜–者桑背斜。矿区为者桑背斜之南翼部分。沿背斜轴向发育有近东西向的断裂及派生的北东向断裂及后期形成的北西向断裂 [9] 。加之岩浆岩的侵入就位,区内的构造变形十分剧烈使之亦显得十分复杂;使一些地层缺失,使多数的地层呈断块形式产出,局部地层形成倒转、平卧、直立、尖棱褶皱的背向斜。

区域上岩浆岩发育,分布面积广(约占25%),受北西向大断裂控制,大规模的岩浆活动,为本区金矿的形成提供了必要的构造环境和成矿条件 [7] [9] [10] 。

Figure 1. Geological sketch of Dian-Qian-Gui [11]

图1. 滇黔桂地区地质略图 [11]

3. 矿区及矿体地质特征

3.1. 矿区地质特征

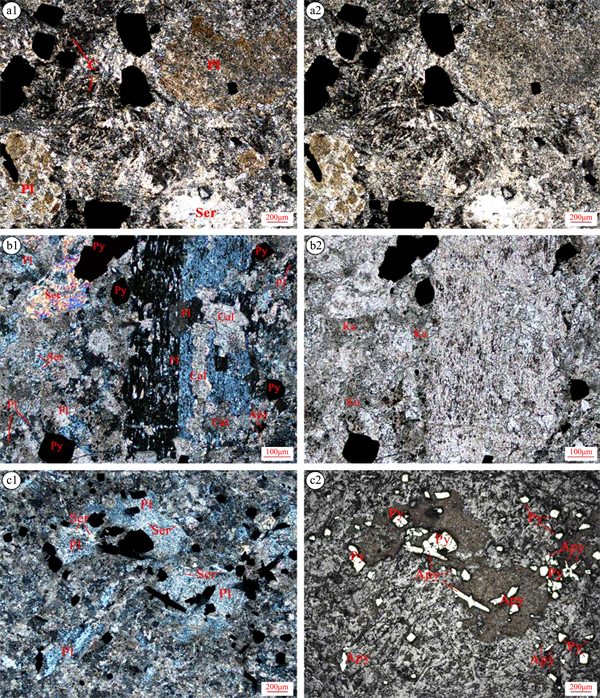

矿区区出露地层主要为二叠系上统吴家坪组(P2w),三叠系下统罗楼组(T1l)和中统百逢组(T2b) (图2) [12] 。矿区位于者桑背斜南翼,次级构造发育,受大地应力的影响,次级褶皱、断裂极为发育,造成地层产状变化剧烈。区内岩浆岩主要是印支期辉绿岩及玄武岩,辉绿岩呈岩墙岩脉产出 [13] [14] ,蚀变程度高,是含金岩石之一;玄武岩主要出露与矿区西北部,蚀变程度高,在构造发育的局部地段有矿体产出。

3.2. 矿体特征

该矿区出露主要矿体有8个(图3),分别为I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII号矿体,其中III、VI、VII号矿体规模最大。矿体呈北东向近平行排列,受一系列北东向、北东东向断裂构造的控制,矿体多产于次级背斜和向斜的核部 [1] [16] 。

Figure 2. Geological sketch of Zhesang Gold deposit [15]

图2. 者桑金矿地质简图 [15]

主要矿体如下:

VI号矿体位于F2断裂褶皱带内,矿体赋存于吴家坪组粉砂岩、凝灰质粉砂岩,矿体呈似层状产于断裂带中,位于次级褶皱的核部,受断裂褶皱的控制。岩石硅化、褐铁矿化、黄铁矿化和毒砂化强烈,矿体总体走向北东60˚,倾向南东150˚,倾角40˚~75˚,长约1000米,地表出露宽度为8~40米,原生矿平均品位约1.44 × 10−6。该矿体向深部延伸不深,在向斜轴部倾角变缓并呈“V”字型折状产出。

VII号矿体与VI号矿体近平行排列,位于F2断裂揉皱带内,矿体赋存于吴家坪组粉砂岩、凝灰质粉砂岩中,矿体呈似层状产于断裂带中,位于次级褶皱的核部,受断裂褶皱的控制。岩石硅化、褐铁矿化、黄铁矿化和毒砂化强烈,矿体总体走向北东60˚,倾向南东150˚,倾角45˚~75˚,长约1500米,地表出露宽度8~30米,矿体平均品位约1.93 × 10−6。在与岩脉接触带附近的矿石品位比较高,可达3~6 × 10−6,受岩脉和构造的控制比较明显。

III号矿体赋存于辉长辉绿岩体与罗楼组细砂岩、吴家坪组粉砂岩的接触带中,受基性岩脉和F3断裂带的控制,矿体长约800米。矿体主要赋存于辉长辉绿岩体中,呈透镜状产出,与岩体中的捕掳体(灰岩、粉砂岩和凝灰岩等)关系密切,矿体总体产状受构造和捕掳体形态的控制。该矿体总体品位约2.0 × 10−6,厚度10~20米。

Figure 3. Plane distribution map of ore bodies in Zhesang gold deposit [2]

图3. 者桑金矿床矿体平面分布图 [2]

IV号矿体赋存于凝灰质粉砂岩中,受构造控制,沿破碎带零星出露,断续延长约500米,矿体呈透镜状产出,根据地表揭露,矿体可分为3个分支,矿体总体倾向北西东约330˚,产状较陡,倾角45˚~70˚,该矿体总体品位约1.5 × 10−6,厚度6~10米。

V号矿体位于F2断裂褶皱带以南次级断裂带中,矿体赋存于吴家坪组粉砂岩、凝灰质粉砂岩,矿体呈似层状产于断裂带中,受断裂褶皱的控制。岩石硅化、褐铁矿化、黄铁矿化和毒砂化强烈,矿体总体走向北东60˚,倾向北西150˚,倾角50˚~75˚,长约1000米,根据地表揭露,矿体可分为3个分支,地表出露宽度5~10米,平均品位约1.5 × 10−6。

4. 岩相学及矿物特征

4.1. 辉绿岩型矿石特征

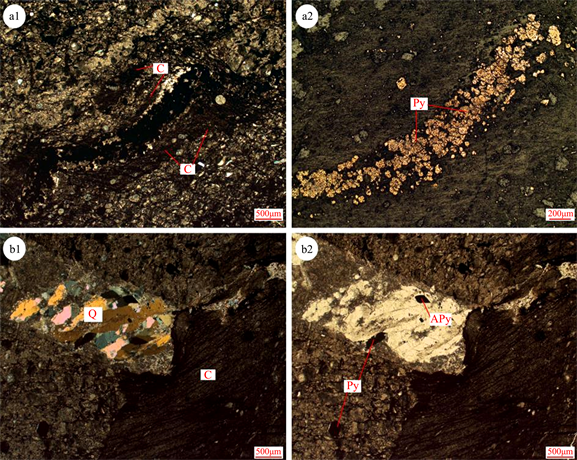

矿石矿物主要由黄铁矿(少量成矿前期黄铁矿被热液蚀变,形成胶状结构,或者热液成矿(I)阶粗粒黄铁矿被后期毒砂交代形成骸晶结构,约占矿石总含量的50%~70%)、毒砂(约占矿石总量的20%~30%)组成,还包括有少量的白铁矿、方铅矿、闪锌矿,脉石矿物主要由蚀变(绢云母化、粘土化)斜长石、石英(脉)、方解石(脉)、云母组成。

矿石中斜长石见不同程度的蚀变现象,部分斜长石发生泥化和炭化,金属矿物的分布与绢云母化、硅化密切相关(图4(a));黄铁矿和毒砂穿插生长与强绢云母化斜长石中,黄铁矿被后期热液活动交代或破碎,板柱状斜长石为典型的聚片双晶结构,干涉色为I灰黑和I灰白;部分斜长石被强绢云母化,随之会演化为泥化(图4(b),图4(c))。

Eg.Pl:斜长石;Ser:绢云母;Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Cal:方解石;Ka:粘土化;C:炭化;除C2为反射光照片外,左侧为正交偏光照片,右侧为单偏光照片。

Eg.Pl:斜长石;Ser:绢云母;Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Cal:方解石;Ka:粘土化;C:炭化;除C2为反射光照片外,左侧为正交偏光照片,右侧为单偏光照片。

Figure 4. Microscopic characteristics of diabase ore

图4. 辉绿岩型矿石镜下特征

4.2. 碎屑岩型矿石特征

碎屑岩型矿石包括泥质板岩和粉砂岩型两种矿石。

Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Pl:长石;Si:硅化;Ser:绢云母;Ka:粘土化。

Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Pl:长石;Si:硅化;Ser:绢云母;Ka:粘土化。

Figure 5. Microscopic characteristics of argillaceous slate ore

图5. 泥质板岩型矿石镜下特征

泥质板岩为辉绿岩到粉砂岩的过渡,在一些泥质板岩里可以观察到斜长石,部分斜长石保留I灰干涉色、聚片双晶结构;方解石基本为空隙充填状产出,形成杏仁状结构,而且往往伴随着石英的产出;绢云母化、碳酸盐化、硅化普遍存在于泥质板岩中,伴随的矿化也比较强烈,多见金属以脉状产出与泥质板岩中。

粉砂岩型矿石,主要由粉砂质(55%~70%)、石英(10%~25%)、云母(1%~3%)、黄铁矿(0.5%~5%)、毒砂(0.2%~2%)、褐铁矿、白铁矿、闪锌矿组成。

泥质板岩型矿石中斜长石见较强的粘土化、绢云母化及硅化(图5(a)、图5(e));典型鳞片状绢云母与毒砂密切共生关系(图5(b));粗粒黄铁矿穿插于长石中(图5(c));呈脉状产出的金属脉(细粒毒砂、中–细粒黄铁矿)沿硅化带分布,周围绢云母化普遍存在;金属矿脉的产出位置,表明矿化与热液活动是密切相关的,可能为侵入岩体的烘烤作用使地层中的成矿元素发生了萃取→富集→沉淀的过程(图5(d))。

粉砂岩型矿石中见产于硅化带的黄铁矿脉,在硅化带边缘为炭化带,金属矿物的产出位置为硅化与炭化的叠加区域,典型证据为单独的石英脉或是单独的炭化带都没有金属矿物脉产出,但是两者叠加的蚀变带中,金属矿物以脉状产出(图6)。

Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Q:石英;C:炭化。

Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Q:石英;C:炭化。

Figure 6. Microscopic characteristics of siltstone-type ore (a2 is a reflection light photograph with a magnification of 2 times of the central view of a1)

图6. 粉砂岩型矿石镜下特征(a2为a1中心视域的放大2倍的反射光照片)

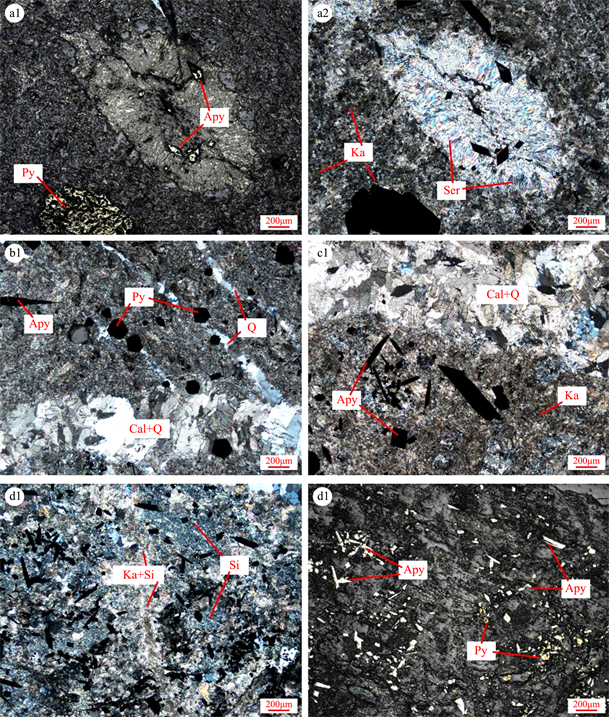

4.3. 泥灰岩型矿石特征

泥灰岩型矿石主要是黄铁矿(15%)和毒砂(5%)组成,偶见闪锌矿、褐铁矿、白铁矿,脉石矿物矿石主要为石英、方解石、白云石、云母组成。

Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Q:石英(脉);Si:硅化;Ka:粘土化;Cal:方解石(脉)。

Py:黄铁矿;Apy:毒砂;Q:石英(脉);Si:硅化;Ka:粘土化;Cal:方解石(脉)。

Figure 7. Microscopic characteristics of marl-type ore

图7. 泥灰岩型矿石镜下特征

矿石中可见胶状黄铁矿、毒砂、绢云母;中粒菱形毒砂产出于鳞片状绢云母中(图7(a));中粒五角十二面体黄铁矿穿插于细石英脉中,但是在相对较粗的方解石、石英脉中,较少看到金属矿物的产出;同时也可以观察到细石英脉应该先于粗方解石、石英脉生成,两者应该代表了两期热液活动(图7(b));中–细粒拉长菱形毒砂产出于粗方解石、石英脉旁的强粘土化部位,并在其周围见早期的石英细脉(图7(c));细粒拉长菱形毒砂、细粒黄铁矿分布于硅化、绢云母化的边缘,形成“金属圈”,产出位置粘土化强烈(图7(d))。

5. 黄铁矿地球化学特征

大量天然黄铁矿化学分析结果表明S/Fe往往大于或者小于2,一般将S/Fe < 2称为硫亏损,S/Fe > 2称为铁亏损 [17] [18] 。根据电子探针数据分析(表1),辉绿岩型矿石黄铁矿的S/Fe值约1.25;碎屑岩型矿石黄铁矿的S/Fe值约0.93;泥灰岩型矿石黄铁矿的S/Fe值约1.04,三种类型的矿石为亏硫型黄铁矿。前人研究表明,低温或者沉积成因黄铁矿S/Fe比值较大;浅成低温热液型金矿、岩浆热液型金矿、卡林型金矿黄铁矿化学成分均具亏铁亏硫特征,变质热液型金矿则富铁亏硫 [19] 。三种矿石均显示亏硫特征,说明者桑三种矿体的成因排除沉积成因,应为热液成因。

Table 1. Data sheet of electron probe for pyrite ore

表1. 矿石黄铁矿电子探针数据表

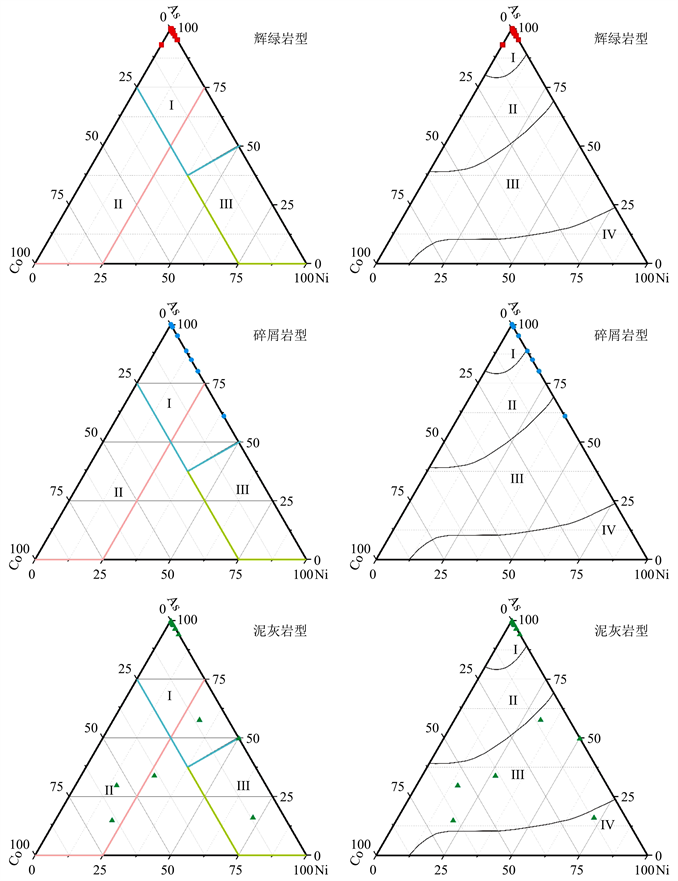

注:左列图解I:岩浆热液型;II:卡林型;III:变质热液型 [20] ;右列图解I:地下卤水淋滤型(卡林型);II:岩浆热液型;III:变质热液型;IV:火山与次火山岩热液型 [21] 。

注:左列图解I:岩浆热液型;II:卡林型;III:变质热液型 [20] ;右列图解I:地下卤水淋滤型(卡林型);II:岩浆热液型;III:变质热液型;IV:火山与次火山岩热液型 [21] 。

Figure 8. Co-Ni-As diagram of pyrite of three types of ore

图8. 三种类型矿石黄铁矿Co-Ni-As图解

黄铁矿与金矿床关系密切 [22] [23] ,As、Co、Ni会取代黄铁矿中的S,发生类质同象现象,增加金属富集成矿的可能 [21] 。根据前人研究高温型黄铁矿Co含量高于1000 × 10−6,中温型黄铁矿Co含量在100 × 10−6~1000 × 10−6之间,低温型黄铁矿Co含量低于100 × 10−6 [24] [25] ,辉绿岩型矿体Co含量小于1000 × 10−6为中–低温型,碎屑岩型矿体Co含量小于100 × 10−6为低温型,泥灰岩型矿石出现部分Co含量高于1000 × 10−6,但绝大部分小于100 × 10−6,其应为中–低温型。

前人研究认为黄铁矿中的As、Co、Ni特征可以作为评价金矿规模的标志 [21] ,黄铁矿的Co-Ni-As图解可以反应不同成因的黄铁矿这三种元素的含量特征,适用于判断金矿成因 [26] 。由Co-Ni-As图解(图8)得出者桑金矿辉绿岩型矿体成因为卡林型;碎屑岩型矿体成因主要为卡林型,还可能在成矿时受到岩浆热液的影响;泥灰岩型矿体成因较为复杂,主要成因应为卡林型,可能有岩浆热液参与成矿,在成矿后期受到变质热液的影响。

6. 三类矿体特征对比分析

辉绿岩型矿体矿石的典型特征为斜长石的绢云母化、泥化,基本上除了斜长石外,其它矿物多已发生粘土化。碎屑型矿体矿石的典型特征为石英脉发育,方解石或石英呈充填杏仁状产出;金属矿物的空间分布与硅化、碳酸盐化密切相关。泥灰岩型矿体矿石的典型特征为发育方解石脉,碳酸盐化普遍发育,并伴随有大量的细粒菱形毒砂产出。

地球化学结果得出:三类矿体成矿温度不高,碎屑岩型矿体成矿温度应低于辉绿岩型矿体和泥灰岩型矿体。矿体成因上,三类矿体主要成因应为卡林型,但碎屑型矿体和泥灰岩型矿体从黄铁矿的Co-Ni-As图解上显示还有其他因素影响,碎屑型矿体应有岩浆热液参与成矿,而泥灰岩型矿体应受到岩浆热液和变质热液多重因素参与成矿。

可见三类不同地质环境的矿体成因并不是单一的,在外围找矿的过程考虑到不同类型矿体成因差异,应有利于找矿工作的进行。

7. 结论

1) 辉绿岩型矿体为中–低温型,碎屑岩型矿体为低温型,泥灰岩型矿石为中-低温型。

2) 在辉绿岩型矿石和碎屑岩型矿石中可见碳化现象,这说明成矿过程中可能是还原环境,这两种类型的矿体不是沉积成因。

3) 三种矿体富金黄铁矿地球化学特征显示其成因应为卡林型矿床,碎屑型矿体还可能受岩浆热液影响,泥灰岩型矿体更为复杂,可能受岩浆热液和变质热液影响。

NOTES

*通讯作者。