1. 前言

在当代都市文化的快速演进中,拖延现象已经从一个简单的行为模式转变为一种与高压生活、信息饱和度和数字化生活模式紧密相连的社会现象。面对不断增加的责任和任务,年轻群体常常将“拖延”作为一种临时的心理缓冲策略。从设计学的视角,探索如何结合人机交互和用户体验来干预和缓解拖延现象,已经成为了设计领域的一个热门议题。

认知行为疗法(Cognitive Behavioral Therapy, CBT)作为一种经典的心理治疗策略,其在处理焦虑、抑郁等心理障碍方面的效果已得到广泛的认可。近期,学术界开始深入研究CBT在拖延行为干预中的应用潜力。CBT的核心在于通过认知结构的调整来引导行为模式的转变,这为研究提供了一个创新的视角来深入探讨拖延行为的本质。

基于上述背景,本研究旨在针对都市年轻人中的轻度拖延行为,结合设计学原理和认知行为疗法,深入探索如何针对性设计拖延干预产品,帮助特定人群更好地应对都市生活中的拖延挑战。

2. 拖延干预产品发展现状

针对拖延症与手机依赖症之间的联系性,Karin Täht曾在2018年发布相关研究数据和结论。研究以年龄、性别以及是否在课堂中使用社交媒体为因素,探究手机使用问题(problematic smartphone use)与拖延症(procrastination)之间的联系 [1] 。数据表明:具有拖延症的人群更容易拥有手机依赖症即手机使用问题。为满足人们对自我调节的需求,市场上涌现出众多设计精良的辅助工具和产品。

虚拟产品:“to do list”被视为一种针对拖延行为的有效任务管理工具,人们将拖延症的不良后果归纳为效率低下,并认为部分拖延行为可以被有效的管理所干预。但大多虚拟产品缺乏社交和互动特性,导致用户在对抗拖延时只能依赖软件功能,而无法得到社交支持。功能上,采用强制策略,使用户专注任务。引入奖惩机制或仅提供任务记录功能,对拖延的干预效果完全取决于用户自身的自律性。

实体产品:为应对拖延症与手机依赖问题,多家公司推出了旨在隔离或替代手机的桌面创意产品,如煮蛋定时器、手机监狱和Balance灯。唯一让消费者买账的创意产品也只有balance创意台灯,其巧妙的结构使得喜欢创意桌面产品的用户爱不释手。但用户反馈显示,尽管其设计新颖,但仍存在功能性不足的问题,产品仅能在特定环境下限制手机使用,难以满足日常照明需求,使用范围局限。

3. 认知行为疗法中的拖延干预

3.1. 目标追求三阶段与自我调节模型

拖延症人群行为差距主要体现在“意图–行动”流程中,即在形成意图与实现意图之间存在明显的转化效率问题 [2] 。J. Heckhausen在《行动过程中的动力与意志》(Motivation and volition in the course of action)中构建了一个以目标为导向的行动流程模型,该模型包括“审议–计划–行动–评估”四个阶段,用以分析拖延症人群的行为弱点 [3] 。Paschal Sheeran在《意向行为差距》(The Intention-Behavior Gap)中将行为流程划分为“启动–维持–结果”三个阶段 [4] 。

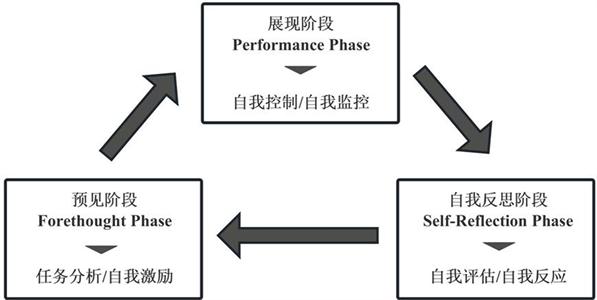

为深入了解拖延症背后的心理机制,B. J. Zimmerman提出了自我调节(Self-Regulatory)模型,该模型将工作过程周期化,包括预见阶段、展现阶段和自我反思阶段。每个阶段都涵盖了一系列的子活动,如任务分析、自我激励、自我控制等 [5] 。拖延行为与这个模型中的每个环节都有关联。但需要强调的是,拖延症人群在目标设定阶段与常人并无太大差异,但通常难以意识到“意图–行动”差距,并可能难以设定实际可行的目标 [6] ,见图1。

Figure 1. Three levels of behavioral cognition

图1. 行为认知三层次

3.2. 拖延干预与认知行为疗法

个体的拖延症被认为是由于多种环境决定的不稳定因素造成,严重的拖延症会对个人身心健康造成极大的负面影响,医学上被认定有引发焦虑症与抑郁症的风险,需要进行一定的干预治疗 [7] 。而干预治疗方法中,Wendelien van Eerde以及他的团队通过实验证实了多种干预治疗对拖延症的有效性,而其中最为有效的干预则是认知行为治疗 [8] 。

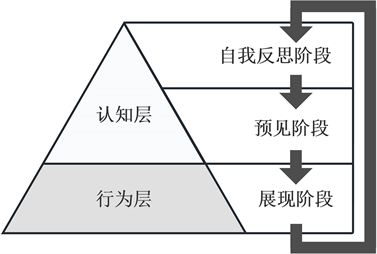

认知行为疗法(cognitive behavior therapy)是由A.T. Beck提出一种心理治疗方法,该疗法强调通过改变用户对外界事物不正确的看法与态度来改变心理问题,常被用于拖延症、抑郁症等心理健康问题。该疗法认为拖延与一些错误的心理认知存在相关性,可以通过如积极暗示、增加成功体验感、放大夸大优势以及纠正完美主义极致主义等方式改变用户不正确的认知,以此缓解或解决用户的拖延症 [9] 。认知行为治疗需要在行为中识别不合理认知,在行为中替代不合理认知,在行为中改变核心信念,所以行为是改变认知的基础与出发点 [10] [11] 。认知行为疗法与行为认知三层次的联系,可以从认知层与行为层进行对应,见图2。

Figure 2. Cognitive behavioral therapy and behavioral cognition

图2. 认知行为疗法与行为认知三层次

4. 基于认知行为疗法的拖延干预产品设计应用

4.1. 构建基于认知行为疗法的设计策略

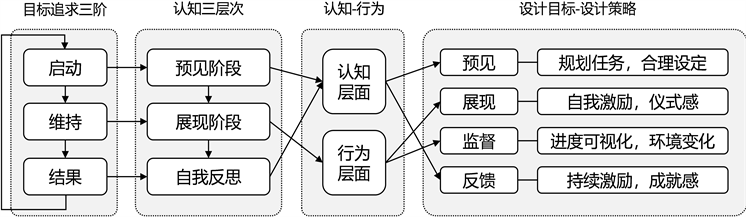

对拖延现象提出一套基于认知行为疗法的设计策略。旨在从认知层面干预和纠正用户的拖延现象,在行为层面确拖延干预的实用性和有效性。依据目标追求三阶段“启动–维持–结果”,拆解认知行为疗法中“认知层–行为层”,对应自我调节模型中“预见阶段”、“展现阶段”和“自我反思阶段”,设计产品交互策略。将产品干预拖延现象过程分为四个阶段“预见”、“展现”、“监督”和“反馈”,以此形成一套完整的拖延行为干预策略,以对应设计实践应用,见图3。

Figure 3. Design strategies based on cognitive behavioral therapy

图3. 基于认知行为疗法的设计策略

4.2. 设计实践

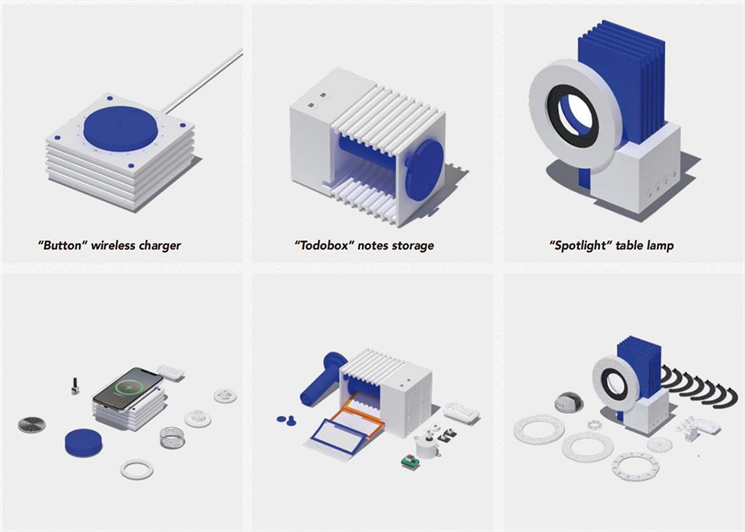

“Todobox”便签收纳盒:旨在帮助用户更有效地管理和完成任务。该设计的核心思想是鼓励用户将大任务拆分为小的、可实现的子任务,从而降低任务的期望值,减少挫败感,并增强完成任务的成就感。设计灵感来源于学生时期日常制作塑料胶带球而故意写错字的行为,这种行为能够为学生带来明显的成就感。同样,该收纳盒的设计也利用了用户收集便利贴的习惯,通过一个独特的卷轴设计,使用户能够直观地看到他们完成任务的进度和努力。随着任务的完成,卷轴会逐渐增大,从而为用户提供持续的激励,鼓励合理地设定任务期望并努力完成。

“Button”无线充电器:结合仪式化行为和交互设计的产品,旨在帮助用户从休闲状态迅速切换到工作或学习状态。设计灵感来源于传统的按钮开关,如老式收音机和大型机械的启动方式,这些都能引发用户的特定情境联想,从而促使他们进入所需的心理状态。该产品的独特之处在于,它将按钮设计融入了手机的无线充电底座,这样用户在放置手机进行充电时,通过按下按钮的动作,不仅可以启动充电,还能够为自己设定一个明确的工作或学习的开始信号。此外,这种设计也能够限制用户过度使用手机,从而更好地专注于当前的任务,满足了自我监控的需求。

“Spotlight”氛围灯:专为提高用户注意力和集中度设计的产品。仅仅增加手机与用户的空间距离并不能完全避免用户在面对任务困难时产生的逃避心理,因此需要一种方式将用户的注意力完全吸引到任务上。灯的设计灵感来源于聚光灯,其聚焦的光效能够有效地吸引用户的注意力。同时,为了增强用户的时间管理能力,该灯还融合了番茄钟的功能,通过灯光的冷暖变化来提醒用户时间的流逝和何时该休息,从而更好地满足用户在工作或学习过程中的自我控制需求。

三件产品结合物联网技术,形成完整的拖延行为干预系统。首先,“Todobox”便签收纳盒在任务分析阶段帮助用户预设任务,为整个交互流程设定基调。接着,“Button”无线充电器通过其仪式化的启动方式,以及“Spotlight”氛围灯的聚光效果,为用户提供了自我激励的展现阶段,帮助他们进入工作或学习状态。监督阶段,当用户的手机离开充电器时,收纳盒会释放已收纳的便签,而氛围灯则停止其灯效变化,以此提醒用户保持专注。反馈阶段,收纳盒的卷轴大小变化作为一个直观的成果展示,鼓励用户持续努力并合理规划任务。这整个系统通过各产品的联动,形成了一个从预设到激励,再到监督和反馈的完整交互流程,帮助用户克服拖延,提高效率,见图4、图5。

Figure 4. “Button” wireless charger, “Todobox” sticky note storage box, and “Spotlight” ambient light

图4. “Button”无线充电器、“Todobox”便签收纳盒、“Spotlight”氛围灯

5. 总结

通过对拖延群体的综合分析,发现环境因素会导致该不稳定行为的发生。此外,拖延症与手机依赖程度具有相关性,说明减少手机的使用,提高人群对自身行为认知,对改善拖延群体的行为具有一定效果。基于认知行为疗法的设计策略,能够对应认知层面和行为层面,从“预见–展现–监督–反馈”节点,分别实施设计介入,对拖延行为进行干预和矫正,提高效率。最终设计产出三款拖延干预桌面产品,形成完整的拖延行为干预系统。这是一种创新、实用且有趣的解决方案,为社会拖延现象的解决带来了新的思考和启示。

注释

文中所有图片均为作者自绘或者自摄。