1. 引言

12月26日,《咬文嚼字》期刊发布了2022年“十大流行语” [1] ,其中,“拿捏”一词频繁出现在在各大社交平台上。“拿捏”的走红也受到了语言学界的关注,田津贺(2022) [2] 认为流行语“拿捏”突出表现了主体的主观意志和极强的掌控能力,在一定程度上体现了说话人的自信态度,认为“拿捏”的高程度义的产生原因有两个,一是与句法表现有关,该词常与程度补语和程度状语搭配;二是与语义来源有关,该词由“把握、掌握”的意义进一步扩展,随着其动作过程进一步强化,进入流行语后表示控制的最高程度。但是根据语料考察,“拿捏”一词在历史文献中并没有“把握、掌握”义,那么该词在产生之初具体有哪几种释义?在流行语中的新义又是如何产生并且发展的?本文通过梳理“拿捏”一词的词义演变,尝试对这些问题进行解答。

2. “拿捏”的词义演变

为了保证义项的完整性和客观性,本文以《现代汉语词典》(第七版) [3] 作为义项统计的依据,对“词义”的词义演变的历程进行梳理。

《现代汉语词典》(第七版)中“拿捏”一词有三个义项:a) 动词“把握;掌握”,如“拿捏分寸”。b) 形容词“扭捏”,如“拿捏个什么劲儿”。c) 动词“刁难;要挟”,如“你别拿捏人”。

2.1. “拿捏”在古代汉语中的义项分析

在BCC语料库 [4] 限定古代汉语范围检索“拿捏”一词,共7条结果,在BCC语料库中限定古代汉语范围检索该词,共37条结果。据现有语料库的考察可知,“拿捏”一词最早主要出现于明代。目前可考察到的最早语料出现于明代《西游记》,意为“刁难;要挟”。结合《现代汉语词典》中“拿捏”的释义与上述两个语料库的考察结果,“拿捏”一词在明清时期的义项可归纳如下:

“拿捏1”:动词,释义为“刁难、要挟某人”。该释义约占明清时期总语料(以下简称“占比”)的69%。,可作及物动词后接宾语,且宾语多为被刁难的对象,如例(1),也可作不及物动词单独使用,如例(2)。

(1) 他又在我海内遇着你的差人,夺了请帖,径入水晶宫,拿捏我父子们,有结连妖邪,抢夺人口之之罪。(《西游记》)

(2) 差人听了这些口词,迳到朱玉家来,见朱玉是小官儿,好生拿捏,道:“阿叔奸占侄儿媳妇,这是有关名分的,据你说收留迷失子女也是有罪,这也是桩大事。”(《峥霄馆评定通俗演义型世言》)

“拿捏2”:动词,释义为“说话时故意摆出腔调、语气”。为及物动词,其后的宾语多为官腔、京腔、巧腔、假嗓子等,如例(3) (4)。

(3) 头一遭叫是初相识,第二遍相会便是旧相识了,晁大舍也不似昨日拿捏官腔。(《醒世姻缘传》第四回)

(4) 看罢多时不怠慢,这个老道的,拿捏着假嗓子把话学,说道是:“二位善人来请我,不知是何处把病瞧?”

“拿捏3”:形容词或动词“扭捏”。作形容词时形容人物的品性,如例(5)。作动词充当状语修饰人物发生动作行为时拘谨、不自然的状态,如例(6)。

(5) 丽卿对众人道:“不是奴家拿捏,叵耐栾廷芳小觑我,玉郎又不许奴家做先锋,奴家一时气不过,心就懒了。今我要会会那厮,只要栾廷芳押阵,奴家便出马。倘能斩了那厮,便省得退兵。”(《荡寇志》)

(6) 那沈安听说反了祝永清,也吃了一惊,及见众人求他如此撒谎,他拿捏着,那里肯担承,说道:“这个血海的干系,我担不起。你们要说,自己去说。”(《荡寇志》)

2.2. “拿捏”在现代汉语中的义项分析

为了更好地掌握“拿捏”一词不同义项在现代汉语中的历时演变过程,本文在BBC语料库报刊范围内检索“拿捏”一词,刊物为《人民日报》,时间跨度从1957年10月27日到2017年12月28日,经筛选整理共得出168条不重复的相关语料。

通过考察,发现进入现代汉语的“拿捏”保留了部分古代汉语中的义项:

“拿捏1”:动词,释义为“刁难、要挟某人”,如例(7)。

(7) 它们再要想拿捏我,就办不到。(人民日报,1966年12月24日)

“拿捏3”:形容词/动词,释义为“扭捏、不自然”,如例(8)。

(8) 周本清很难说出有那个人饿着肚子干活的,只是强拿捏着说:“政府的政策我不敢说不好,就是不按工分分粮食,做活没趣味。”(人民日报,1957年10月27日)

此外,与古代汉语中“拿捏”的义项相比,现代汉语中的“拿捏”出现了一些新义项,具体分析如下:

“拿捏4”:动词,释义为“支配、摆布”。动作的对象不仅局限于人,还扩展到了抽象事物,如例(9) (10)。

(9) 政府为了稳妥推进房地产市场的健康发展,在过热时“拿捏”一下十分必要。(人民日报,2003年8月23日)

(10) 日本把历史当成橡皮泥,想怎么捏就怎么捏,但历史毕竟不能任人拿捏。(人民日报,2015年7月9日)

“拿捏5”:动词,释义为“揣摩人物形象,控制人物语音语调、表情动作等”,且多用于肯定,表示揣摩、控制得好,如例(10) (11) (12)。

(11) 一个是《张学良》中的于凤至,宋晓英把这个心胸宽阔、命运复杂的女性拿捏得极为准确(人民日报,2003年1月10日)

(12) 四年级学生的诗歌朗诵《沁园春·雪》,语音语调的拿捏显示出了他们几年汉语学习取得的进步。(人民日报,2011年10月2日)

(13) 他的演绎自是风流多情,但又不失帝王风范,其一举一动,一喜一悲,都拿捏得恰到好处,适得其所。(人民日报,2015年3月23日)

“拿捏6”:动词,释义为“抓住某人的心理”。该义在语料库中最早出现于2012年,多表示对某人心理、心态的掌握,如例(13) (14)。

(14) 无论是“假记者”冒名敲诈,还是“真记者”以权谋私,都是赤裸裸的“新闻敲诈”,拿捏的正是上述“两怕”心理。(人民日报,2012年5月11日)

(15) 一些不法分子之所以能够围猎领导干部,拿捏的就是少数人“吃顿饭没关系”“收几张卡能如何”的侥幸麻痹心理。(人民日报,2017年4月10日)

“拿捏7”:动词,表示手部具体动作。该义在语料库中最早出现于2002年,表示手部动作拿、捏的组合,如例(15) (16)。

(16) 自建的雕塑和冶炼工作间,无论是泥土拿捏、石膏制模,还是炼铜浇铸,除了一个助手外,一切都是亲自动手一气呵成。(人民日报,2002年12月20日)

(17) 于是婆婆温和的叫我靠近点,一手食指拿捏白兰花,一手食指把花尾的软铁丝捏弯,然后把花挂在我领口上,再两手用力地把铁丝捏紧。(人民日报,2013年8月16日)

“拿捏8”:动词,释义为“控制好分寸、尺度”,如例(17) (18)。

(18) 微软选择市场切入的时机,分寸拿捏得恰到好处。(人民日报,1999年4月11日)

(19) 但在具体实施过程中,如何拿捏尺度,依然是个不小的学问。(人民日报,2016年5月18日)

该义在现代汉语中占比最大,且搭配的宾语多固定为分寸、尺度等带有一定范围的名词,出现频次如表1所示。

Table 1. Frequency distribution of objects in the combination of “nanie 8”

表1. “拿捏8”搭配的宾语频次分布

“拿捏9”:动词,释义为“掌握、确定好某事物”,如例(19) (20)。

(20) 一些字是否应该翘舌、送气等都拿捏不准。(人民日报,2001年11月7日)

(21) 据了解,跨境支付的监督难点在于操作环节的具体拿捏和执行。(人民日报,2015年11月23日)

综上,“拿捏”一词的义项在现代汉语中的历时分布可汇总如下,如表2所示:

Table 2. The diachronic distribution of the meaning of “nanie” in modern Chinese

表2. “拿捏”的义项在现代汉语中的历时分布

2.3. “拿捏”在流行语中的义项分析

为了解“拿捏”一词在流行语中的义项分布,本文通过微博检索“拿捏”一词,从2018年至2022年,每年各选取了2月25日和10月20日这两个时间段内产生的微博语料,并进行筛选整理。

经考察,进入流行语的“拿捏”一词,在保留了原有的9种语义的基础上,在网络语境中还产生了一些新的用法,具体分析如下:

“拿捏10”:动词,释义为“被迫处于某种境地”,如例(21) (22)。

(22) 以后我女儿要是嫁给别人被拿捏得死死地没说话的权利可怎么办呀[感冒] (微博,2019年10月20日)

(23) 做互联网很搞心态的一件事就是被数据拿捏。(微博,2022年10月20日)

“拿捏11”:动词,释义为“(气质、风格、感觉)表现得很好”,如例(23) (24)。

(24) 特效没得说,动作帅爆,气质这一块阿丽塔拿捏的稳稳的。(微博,2019年2月25日)

(25)女神同款傲娇脸,[可爱]气质这块拿捏的死死的,你们都看了吗?(微博,2019年10月20日)

“拿捏12”:动词,释义为“被……深深吸引、抓住眼球”,如例(25) (26)。

(26) 真的被这个男孩子的音色和声线拿捏的死死的好喜欢。(微博,2019年10月20日)

(27) 哇,杭州的秋天,被拿捏了!(微博,2022年10月20日19时至20时)

“拿捏13”:动词,释义为“轻而易举地达成、实现”,如例(27) (28) (29)。

(28) 在半夜鬼叫这方面,喵星人拿捏得死死的。(微博,2019年2月25日)

(29) 在勤快,干活,眼力界这块儿,我儿子真是拿捏的死死的。(微博,2020年2月25日)

(30) 拿捏了[doge] (微博,2021年2月25日)

综上,“拿捏”一词的义项在流行语中的历时分布汇总如下,如表3所示:

Table 3. The diachronic distribution of the meaning of “nanie” in popular Chinese

表3. “拿捏”的义项在流行语中的历时分布

3. “拿捏”的词义演变路径

3.1. “拿捏1”到“拿捏4”,再到“拿捏10”

“拿捏1”在古代汉语中为主要释义,意为要挟、刁难某人,语义特征有[+故意] [+贬义]。进入现代汉语中的“拿捏4”意为支配、摆布,动作对象由人进一步扩大,语义色彩由贬义转为中性,语义特征也由[+故意]转变为陈述一种客观事实。

“拿捏4”在进入网络语境后,多与表示高程度义的“死死的”“稳稳的”等程度补语搭配使用,语义上程度加强,更进一步表示被支配的程度之深,从而被迫处于某种境地,并且带有一种无可奈何的调侃语气。

(31) 他又在我海内遇着你的差人,夺了请帖,径入水晶宫,拿捏我父子们,有结连妖邪,抢夺人口之之罪。(《西游记》)

(32) 而“拿捏”越南的手段还是美国的“老套路”——人权问题。(人民日报,2015年8月11日)

(33) 感觉平儿被高老师拿捏的死死地哈哈哈。(微博,2021年2月25日)

3.2. “拿捏2”到“拿捏5”,再到“拿捏11”

“拿捏2”意为在说话时故意摆出的腔调、语气,语义特征同样包括[+故意] [+贬义]。而进入现代汉语中,动作对象不仅限于语气,逐渐扩大为人可以控制的表情、动作、人物形象等,语义色彩由贬义转为中性和褒义,语义特征也由[+故意]转变为陈述一种客观事实多用于赞扬某人对表情等控制的好。

“拿捏5”在进入网络语境后,可搭配的宾语进一步扩大,从人所能控制的部分表情、动作,扩大至整体的气质、氛围、感觉等抽象事物,语义色彩也由中性或褒义转为[+褒义]。

(34) 头一遭叫是初相识,第二遍相会便是旧相识了,晁大舍也不似昨日拿捏官腔。(《醒世姻缘传》第四回)

(35) 著名歌手蔡国庆其实是学表演出身,他出演北京没落贵族金四爷,举手投足拿捏得不错。(人民日报,2016年10月24日)

(36) 气质这一块,我向来拿捏的死死的。(微博,2019年2月25日)

3.3. “拿捏6”到“拿捏12”

现代汉语中新产生的“拿捏6”表示抓住某人的心理,进入网络语境后,其程度加深,表示某事物牢牢抓住某人的心,此时多用于被动句中,表示被某事物所吸引、抓住眼球。语义色彩由中性逐渐转为[+褒义]。

(37) 家长心理拿捏得真到位,高手啊!(微博,2019年2月25日)

(38) 你会啊!!你太会了!!!你把我的心拿捏得死死的!!!不愧是你!!(微博,2020年2月25日)

3.4. “拿捏9”到“拿捏13”

现代汉语中新产生的“拿捏9”释义为“掌握、确定好某事物”。进入网络语境后,常与高程度义副词“一整个”、高程度义补语“死死的”配合使用,掌握和确定的程度进一步加强,从而表示轻而易举地实现、完成某事。

(39) 对细节的拿捏很犀利!(微博,2018年10月20日)

(40) 在半夜鬼叫这方面,喵星人拿捏得死死的。(微博,2019年2月25日)

3.5. “拿捏”的语义演变脉络

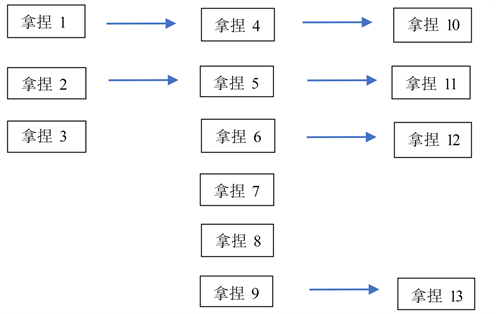

通过对“拿捏”一词语料的梳理,可将该词的词义演变路径示意如下,如图1所示:

Figure 1. Schematic diagram of the evolution of the meaning of the word “nanie”

图1. “拿捏”词义演变示意图

“拿捏”一词在古代(明清时期)、现代(1957年~2017年)、流行(2018年~2022年)三个阶段中,使用频率逐步增加。并且在此过程中语义特征整体也发生了变化:古代的释义多带有[+故意] [+贬义]的语义特征,经历现代汉语的过渡,转变为[+客观] [+中性]的语义特征,进入流行语后逐渐转变为[+乐意] [+褒义],并且多带有[+高程度义]。

4. 结语

经对“拿捏”一词进行考察,本文有如下结论:

第一,“拿捏”义项远多于词典所列。

据语料考察,“拿捏”一词最早出现于明代《西游记》,意为“刁难;要挟”。在明清时期共有三个释义,分别为:“拿捏1”:动词,释义为“刁难、要挟某人”。“拿捏2”:动词,释义为“说话时故意摆出腔调、语气”。“拿捏3”:形容词/动词“扭捏”。

进入现代汉语后,“拿捏1”“拿捏2”“拿捏3”三种释义均有保留,但使用频率发生了变化。此外,还产生了新义项:“拿捏4”:动词,释义为“支配、摆布”。“拿捏5”:动词,释义为“揣摩人物形象、语音语调、表情动作等”。“拿捏6”:动词,释义为“抓住某人的心理”。“拿捏7”:动词,表示手部具体动作。“拿捏8”:动词,释义为“控制好分寸、尺度”。“拿捏9”:动词,释义为“掌握、确定好某事物”。

进入流行语的“拿捏”一词,在保留了原有的9种语义的基础上,在网络语境中还产生了一些新的义项:“拿捏10”:动词,释义为“被迫处于某种境地”。“拿捏11”:动词,释义为“(气质、风格、感觉)表现得很好”。“拿捏12”:动词,释义为“被……深深吸引、抓住眼球”。“拿捏13”:动词,释义为“轻而易举地达成、实现”。

第二,“拿捏”一词由古至今,经历了如下的词义演变路径。

由“拿捏1”衍生出“拿捏4”,而“拿捏4”又衍生出“拿捏10”;“拿捏2”衍生出“拿捏5”,“拿捏5”又衍生出“拿捏11”;“拿捏6”衍生出“拿捏12”;“拿捏9”衍生出“拿捏13”。

第三,“拿捏”一词在经历了古代(明清时期)、现代(1957年~2017年)、流行(2018年~2022年)三个阶段的变化,语义特征整体也发生了变化:由古代的[+故意] [+贬义],经历现代汉语的过渡、转变,进入流行语后变为[+乐意] [+褒义] [+高程度义]。