1. 引言

地理国情监测测绘成果数据与国土调查测绘成果数据相辅相成,二者间的对应关系和如何分类的转换将成为广大测绘工作人员所需研究的内容,如两者中的耕地数据产生差异化的研究分析,主要是由于调查的主要针对性内容不同、地类认定方法不一以及采集来源的影像不同所造成的,两者测绘成果数据都为广大自然资源领域管理部门提供调查准确度作为参考依据 [1] 。本文参考以往测绘类论文的分类体系,以江西省某县城乡结合处实验区作为实际框架,分析两套测绘成果数据的相互对应参考关系及数据的重合率,差异化产生的由头,形成国情监测测绘成果数据与国土三调测绘成果数据的整合结论,为广大自然资源领域管理部门提供了更加精准的有效数据支撑 [2] [3] [4] 。

2. 国情监测测绘成果数据与国土三调测绘成果数据的有效整合技术路线

2.1. 通过人工检查

在国情监测数据与国土三调数据监测过程中,可以采用的检查方法有很多,其中通过人工检查的方式是最基本的检测方法。人工检查的重点在于对更变信息的提取检查,数据采集过程需要保证变化内容的完整性、属性判断的合理性以及采集过程中精度超限状况,变化数据的采集检查是生产过程中必须掌握的基本要素,经过对这些关键变化信息及内容的检查,加深了解与掌握程度。工作人员在开展国情监测数据与国土三调数据整合时,还包括对变化信息和参考数据的联合审查,参考数据包括水利、交通、国土、卫生、教育等部门的相关资料,这些都是人工检查所工作的内容,有效地保障了地理国情监测数据的全面性及真实性 [5] 。

人工检查除了内业检查还包括外业实地检查,对于内业无法判别、存在争议的要素数据进行外业实地踏勘,从而保证了数据的正确定性,同时也为内业处理同类问题提供了事实依据,为数据的真实性增加了一层保障。

2.2. 通过程序检查

通过软件,并依据国情监测数据与国土三调数据的整合实施方案及项目技术规定等相关文件设计好质检方案,可以对成果数据进行一定程度的质量检查控制。包括地表覆盖要素的空间参考系、基础信息分类非法性、时间精度、逻辑一致性、属性正确性等;地理国情要素的位置精度、数据属性精度高低、空间逻辑性、数据完整性;元数据的概念一致性、格式一致性、拓补一致性、属性正确性及完整性等;遥感解译样本的数学基础、拍摄姿态、拍摄距离、裁剪范围等,这些质量内容的检查都是可以依靠软件进行检查的,相对于人工检查的主观性,软件在一定程度上比人工更加客观、可靠、精确 [6] 。

2.3. 人机交互检查

人机交互检查中,软件无法依据正射影像对变化数据进行变化检测采集检查的,我们进行人工判别检查,人工检查需要耗费大量时间重复进行的,我们依靠软件进行批处理,人工的灵活性及主观性,辅以软件的高效、精确和全面性,可促使国情监测成果数据质量的大大提升。进一步核实监测的变量元素、验证内业的更变图斑所提取的准确性。在人工检查这一方式在地理监视生产过程中,提取和采集图斑边界的精度和分类精度,是整个生产工作过程中的核心内容,也是一个重难点问题。若监测工作开始之前人工检查效率越高,那么后期的软件监测和人机交互检查的工作量就越少,从而提升整体项目的质量与效率。

3. 数据来源

本论文采用了江西省某市城乡结合处区域为样点,采用2018年底国土三调测绘成果数据以及同年最新的国情监测测绘成果数据,两种数据都已转换成2000国家大地坐标系。“国土三调测绘成果数据”土地利用现状依据《第三次全国国土调查工作分类》,包含13个一级类。由于分类差异比较大,本文主要采用一级地类为主、二级地类为辅的调查成果进行采样分析。采样区一级地类土地利用现状图以及地表覆盖分类图详见图1、图2。

由上面两图我们可以看出,本区域内的林地地类、建设用地地类比重偏大,耕地相对较少,水域地类只涵盖了河流、水库、坑塘;故本论文得出的结论适用性参考应和本样点区域的地类比重相近。

4. 实验技术路线方针

4.1. 建立分类标准的转换对应关系

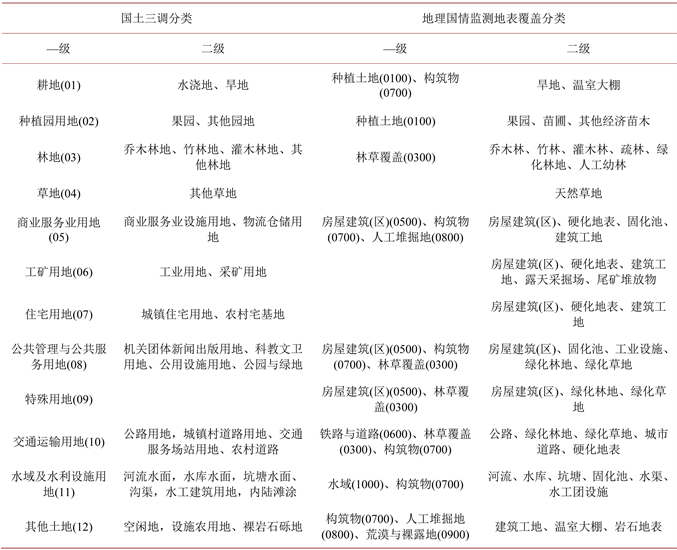

从相关数据库中数据对比分析发现情况与国土三调中的土地利用现状分类的情况中大致可以看出,双方的水域类、林地类、园地类、耕地类基本上可以建立“一一对应”的关系,两者其他的一级地类则大部分是“多对一”或者“一对多”的关系,特别是国土三调中的建设用地的细分,只能在相关表格中分类情况进行二次比较,并判断二级地类属性之间不同区别。地类之间的对应关系如图3所示。

4.2. 总体框架

根据地理国情监测数据的分类体系与国土三调数据的分类体系在调查对象和分类标准方面中存在的差异,先从理论中进行数据分析统计,在根据各自的外业调查成果数据,以国土三调中的56个二级地类为基础,与其对应的地理国情监测中的59个二级地类进行互相匹配,研究其对应的互相关系,再根据两者的用地分类原则进行解析,然后建立其对应的关联体系标准。

在从实践的结果进行研究,挑选样点区,对国情监测数据和国土三调数据的成果进行空间数据关联实验,研究两套数据互相转换效果,以国土调查的13个一级地类作为基础,测算双方数据的有效重合率,并研究其差异性产生的原因,从而间接得到地理国情监测优化的相关意见建议。实验的总体框架结构如下图4。

Figure 3. Correspondence between surface cover and land use status classification

图3. 地表覆盖与土地利用现状分类对应关系

1) 建立分类的互相关联体系。应根据“地类细化”、“内涵相近”和“逐级合并”等原则。先将国土三调数据的一级地类细化到二级地类,国情监测数据的一级地类细化到三级地类,然后将国情监测数据中相近的地类进行归并,并以此为基础再逐级向上合并。

2) 空间数据比对分析。对上述(1)两者的空间矢量数据在地里信息系统中进行叠置,并计算相应的空间数据重合率。

3) 分析其差异性所产生的原因。利用最新的高分辨率遥感影像与上述两类矢量数据进行空间套合,结合第三次国土调查的详细技术规程,分析其差异性所产生的原由。

4) 提出针对地理国情监测的优化意见。总结差异化形成的主要因素,提出适当相关建议。

5. 实验与分析

5.1. 数据转换实验过程

1) 叠置之后,按地类的分类标准找到与其对应的关系,经过认真比对和分析后,确定选择其对应的最佳匹配地类,提取双方数据的有效重合图斑。

2) 计算各类重合图斑的真实有效地类面积,以及相对应的国土三调成果数据的重合率。

5.2. 数据转换效果评估

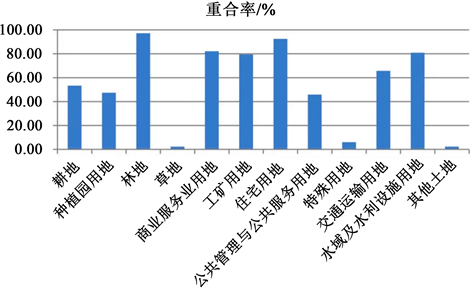

样点的重合率为85.8%,整体的重合度如见图5所示,转换而来的数据应用价值可观,但个别一级地类的重合度较低,表在实际的操作中存在差异。由于水域和道路地类存在一定数量的叠置分析情况。将两类地类分别处理不同情况,构成水域和道路不同的叠置面。

Figure 5. Spatial overlap rate between surface cover data and land use status data

图5. 地表覆盖数据与土地利用现状数据空间重合率

1) 由上图5可以看出,林地地类的有效重合率约97.1%,住宅用地地类的有效重合率约92.4%,由此可以看出林地、住宅用地两类地类数据对应关系良好,所得结论的数据具有非常高的一致性。

2) 商业服务业用地地类的有效重合率约82.3%,水域及水利设施用地地类的有效重合率约80.8%,工矿用地地类的有效重合率约79.6%。

3) 交通运输用地地类的有效重合率约65.6,耕地地类的有效重合率约53.2%,种植园用地地类的有效重合率约47.2,公共管理与公共服务用地地类的有效重合率约45.9,上述四类地类的数据在相互对应关系中存在“一对一”、“多对一”的相对复杂的对应关系,所得结论的数据一致性较差。

4) 特殊用地地类的有效重合率约6.2%,草地地类的有效重合率约2.1%,其他土地地类的有效重合率约2.4%,上述三类地类的数据重合度非常低,所得结论的数据一致性非常差。

从上述数据可以看出,差异图斑地类大多存在于种植园用地地类、耕地地类、公共管理与公共服务用地地类、交通运输用地地类;因特殊用地地类、草地地类、其他土地地类基本没有重合,没有研究意义,这里便不在阐述。若想实现上述9类地类数据在实践层面上的高度重合,则应该继续优化地理国情监测数据与国土三调数据的各地类之间对应关系,从而保证研究成果具有一定程度的参考价值。

5.3. 差异性产生的由来分析

将样点的两类地类矢量数据与对应时间的高分遥感影像进行空间叠加分析,研究得到的差异性原因大致如下:

两种调查研究体系的采集重点不一样。地理国情监测调查研究体系遵循“现状优先、所见即是”的原理,而国土三调调查研究体系遵循的是实际权属和用途为主的方针。如图6(a),一所中学,国土三调调查片区为科教文卫用地地类,然地理国情监测调查该片区分别为绿化林地、林地地类、房屋建筑(区)地类。

两种调查方式不一样。地理国情监测调查主要是通过影像变化采集为主,而国土三调调查则是先影像采集,在通过互联网+外业举证上传,实地走坊拍照调查。如图6(b),影像的纹路表明为耕地(地理国情监测调查为耕地),实际外业调查发现已种植小树苗,按国土三调的调查分类为其他林地。

调查影像的数据来源和时点均不同,既有精度差,还存在时间差。采用不同时期的影像,因影像自身的偏移程度和人工采集的手法会造成一定程度上的地表覆盖、地类边界的不重合,如图6(c),道路地类、河流地类两者的边界不一致性。

调查目的和地类解释不一样。国土三调调查是基于国土二调调查和每年年度地类的变更,侧重于国土资源利用及变化情况。如图6(d),位于城镇里面的居民休闲公园,国土三调调查按片区的调查为0810 (公园与绿地,为建设用地),不再细分为绿化林地、硬化地类等;而地理国情监测则调查为绿化林地、硬化地类。再比如地表覆盖为荒草的耕地,国土三调调查中只要国土二调为耕地,耕作层经实地勘察还存在,则依旧调查其为耕地,标注未耕种的属性;而这种情况在地理国情监测中,则调查为草地。

Figure 6. Analysis of the differences between geographical monitoring and land survey data

图6. 地理国情监测与国土调查数据差异性分析

6. 结束语

本论文从理论的层面上研究了地理国情监测成果数据与第三次国土调查成果数据两者之间分类体系上的差异,构思了两者之间的关联转换方式,确立了实验研究模型的总体框架。从实践层面看,先选定样点区域,按照理论思路进行研究转换;然后再对样点区所得到的结果进行评估,林地地类的重合率最高,建设用地地类重合率较高,特殊用地地类、其他地类重合率偏低,所幸该地类在样点区的整体占比非常少,故实验区结果整体比较理想。考虑到本样点区域范围并不算大,且所含有的地物分类也并不全面,若将本论文的结论引用到其他区域时,应重点考虑其地类的比重相似性。

我国国土面积辽阔,土地种类众多,情况比较复杂。地表的变化情况较快,如果地理国情监测只关注地表面的覆盖情况监测,则并不能良好地反映地表覆盖的变化与演化规律,建议完善地理国情监测的地类内部属性细化、统一技术标准(图斑的上图标准、影像的选择标准及矢量数据的精度统一标准)、监测内容(注重维度、深度,而不限于地类表面的覆盖),这样调查成果数据才能发挥更好的作用,也便于验证两者的调查成果的准确性。

地理国情监测与国土调查两项工作成立之初属于不同的管理部门,测绘地理信息部门与国土部门合并后,需要建立统一的自然资源调查监测体系,两项工作的衔接应用变得尤为重要。新形势下,针对国情监测数据与国土三调数据的整合还未形成一套标准的技术方案,随着地理信息技术不断进步,国情监测测绘成果数据与国土三调测绘成果数据的互相整合及成果数据的应用价值挖掘可能会成为地理信息系统下一个深入研究方向。