1. 前言

为了适应新一轮的科技革命和产业变革,形成领跑全球工程教育的中国模式,发展中国经验,推动高等教育强国建设。自2017年以来,我国开始大力推进新工科建设,先后推出了“复旦共识”、“天大行动”以及“北京指南” [1] 。对于新工科建设,其不仅仅包含新兴的产业,更包含对传统工科专业的创新及深化改造。与传统工科相比,新工科更加注重实用性以及多学科的交叉融合,这就要求在人才培养过程中应该更加强调工程实践能力和丰富的创新意识 [2] 。土木工程行业作为传统的国民经济支撑行业,更应该紧跟新工科建设的步伐,积极推动高等院校土木工程专业课程教学方法的改革,适应新时代土木工程领域对新型人才的需求。

钢结构是建筑结构当中的一种基本结构形式,在房屋建筑、桥梁、隧道等领域均有广泛的应用 [3] 。《钢结构基本原理》课程作为土木工程专业的核心课程,是学生培养过程的重要环节 [4] 。在传统的《钢结构基本原理》教学过程中,通常更注重学生对公式的记忆和使用,学生对公式的内在机理及其工程意义缺乏了解,形成机械式的学习过程,学生学习兴趣较低,主动思考能力较差。

为了适应新工科建设对人才培养的要求,提高学生的自主思维能力和创新意识,适应新时代工程建设需求,需要从教学方法和教学内容等方面对现有的《钢结构基本原理》课程教学进行改革。在教学过程中,以学生作为教学活动主体,让学生从行为到思想上能够参与到教学活动当中,做到知其然,更知其所以然,培养学生主动探索、主动思考的能力。

2. 课程分析

对课程关键问题进行分析是进行课程改革的必要前提。如图1所示,课程固有属性是进行教学活动设计的基础,对于理论课程和实践课程,他们的教学方法存在本质区别,课程的教学思想基于课程固有属性,也会有所不同。因此,对于传统课程的教学改革,需要根据其固有属性,并结合时代发展需求。

2.1. 课程的固有属性

《钢结构基本原理》是从力学原理到工程结构设计的纽带,课程既包含《材料力学》和《结构力学》等力学基础课程的综合运用,同时也为今后进一步学习各类钢结构与金属结构的设计、制作和建造奠定基础。因此,《钢结构基本原理》课程具有理论和实践双重属性。

2.2. 传统教学思想

《钢结构基本原理》课程的固有属性决定了该课程的学习涉及到较多的理论知识并且需要将理论与实际结构相结合。比如:焊缝连接的设计涉及到材料在复杂应力状态下的屈服准则;构件的稳定性设计涉及到高等数学的知识;格构式构件轴压作用时缀材的分析涉及到结构力学的知识。在传统的《钢结构基本原理》教学思想中,通常将课程的理论属性和工程属性分割开来单独讲解。以杆件的轴压稳定问题为例:

在计算轴压临界力时,在理论推导时需要进行kl = nπ的求解。教学过程中通常会直接给出当n = 1时得到数值上的最小解就是临界力,并要求学生记忆相关的计算结果。在讲解过程中,理论求解和工程意义是隔离开的,学生并不理解为什么需要求解最小解,具体的工程意义是什么,如果n取不同的值又分别代表什么受力状态。学生陷入机械式学习的被动局面,发散思维和创造力受到限制。

2.3. 传统教学与时代融合

在新工科建设背景下,土木行业的发展对人才培养提出了新的要求。《钢结构基本原理》作为土木工程的专业基础课程,在各个高校土木工程本科生培养方案中都占据主要地位,是土木工程人才培养的重要环节。时代在发展,我国的土木工程行业已经开始由规模化的建设向现代化的建设转变,3D打印房屋、像造汽车一样建造房屋等技术和理念成为未来土木工程行业发展的方向。因此,如何将《钢结构基本原理》课程与时代发展相结合,满足当代土木工程领域对人才的需求,是目前《钢结构基本原理》课程面临的重要问题。

3. 教学改革方案

如图2所示,以新工科建设需求为背景,以课程的固有属性为依托,以培养面向工程的、具有良好创新思维的新型人才为导向,以教学思想、教学环节、教学方法和教学工具为切入点,开展《钢结构基本原理》课程改革。目的在于增加课堂的互动性,让学生参与到教学过程当中,能够主动思考和探索,从而培养其创新思维能力。

Figure 2. Chart of teaching reformation programme

图2. 教学改革方案路线图

3.1. 教学思想改革

教学思想直接影响课程的教学方法和教学内容。传统的《钢结构基本原理》教学中,教学思想主要偏重于让学生记忆计算公式和构造要求,培养模式更加偏向于直接面向工程应用。对于过去的土木工程行业来说,国家处于工程建设迅速增长阶段,这种教学思想培养的学生能够迅速满足工程建设的需求,对我国土木行业发展做出了重要贡献。然而,随着时代的发展,土木工程行业也对从业人员提出了新的要求,在应用型人才的基础上,开始更加注重人才的创新能力,传统的教学思想已经难以适应现在对创新型人才的需求。因此,提高学生的学习兴趣,充分培养学生的主动思考能力和创新思维,使学生从被动学习向主动探索转变,是《钢结构基本原理》教学思想改革的重要方向。

3.2. 教学环节改革

目前,在土木工程专业本科生培养方案中包含认识实习,生产实习等实践教学环节,作为一门具有理论和实践双重属性的课程,将课堂教学与实践教学相结合,是提高学生认知能力、培养学生学习兴趣、将课堂教学和工程实际相结合以及增强创新思维能力的有效手段。

近些年,《钢结构基本原理》课程的学时在逐步的压缩,部分高校课堂教学学时甚至缩减到36学时 [5] ,课堂教学时间紧张,只能将部分次要内容移出课堂教学,部分次重点内容进行简化讲解,知识的整体连续性降低,学生理解更加困难。因此,将实践课程与《钢结构基本原理》课程学时安排相协调,将部分教学内容转移到实践环节当中,例如钢结构的发展历程以及前言进展等教学内容,可以在学生实践过程当中结合实际工程开展教学活动。既可以拓展学生的眼界,提高学生学习兴趣,又能够结余出更多的课堂教学时间,提高课堂教学质量。

3.3. 教学方法改革

《钢结构基本原理》课程涉及到大量的力学原理,比如在螺栓连接这一章节中,教材中这部分内容通常采用语言描述和理论图形的方式来讲解螺栓群在不同外力作用下的受力分布规律,这对于学生来说并不直观,理解存在困难。

在课程的教学中,引入有限元仿真模拟的方法,比如采用ABAQUS有限元分析软件。ABAQUS有限元软件具有强大的后处理功能,可以直观地表现结构的变形和受力分布情况,还可以采用大小不等的箭头和不同的颜色来显示内力的大小和方向,这对学生了解抽象的理论概念有很大的帮助。以普通螺栓群在弯矩作用下的受力性能分析为例:

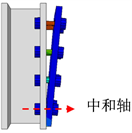

1) 教材中讲到普通螺栓群受到弯矩作用的受力性能时,采用文字描述的形式提出螺栓群是绕最下一排螺栓旋转,因此中和轴在最下一排螺栓处,这一描述非常的抽象,学生较难想象螺栓群是如何转动的,从而只能生硬的记忆概念和公式。而通过有限元仿真,如图3所示,可以非常直观地反映普通螺栓群是如何绕最下一排螺栓转动的,有效地帮助学生进行理解和记忆。

Figure 3. 3D simulation of deformation of normal bolt-group under bending

图3. 普通螺栓群弯矩作用下变形三维仿真

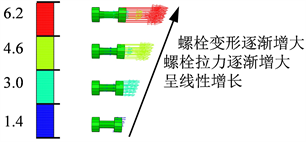

2) 该部分内容还讲述了各螺栓的内力和其到中和轴的距离是成正比的,学生也较难理解这一描述。通过有限元仿真结果,如图4所示,将螺栓所受拉力用大小不等的箭头的形式在变形图上表现出来,直观地反映了在弯矩作用下各螺栓所受拉力大小及其与变形的关系。

Figure 4. 3D simulation of stress distribution of normal bolt-group under bending

图4. 普通螺栓群弯矩作用下内力分布三维仿真

另一方面,有限元分析软件通常用于科学研究工作,大部分学生在研究生阶段才会深入接触。更早地向学生展示有限元软件,既能够帮助学生对基础课程的学习,也能够提高学生的学习兴趣及其向更深层次知识探索的欲望。

3.4. 教具的设计

钢材的密度、强度和刚度很大,因此,如果直接采用钢构件作为教具,非常笨重,而且无法展示结构的变形。在《钢结构基本原理》课堂教学过程中,除了螺栓等较小零部件以外,通常较少采用教具。橡胶材料具有密度小,强度和刚度低的特点,而且橡胶材料在一定范围内表现出稳定的变形模量,这与钢材具有相似性。因此,可以结合3D打印技术,采用橡胶材料来替代钢材制作教具。

3D打印橡胶教具质量轻,在人力作用下即可发生明显变形,便于教师携带和课堂展示。例如,在实际教学过程中发现,讲解梁的稳定性问题时,梁的整体失稳表现为面外弯曲和扭转,然而学生难以想象这种屈曲形态是什么样子。采用3D打印橡胶教具,就可以在课堂上进行随堂演示,直观地展示梁在发生整体失稳时的变形状态。而且,橡胶教具的操作不具有危险性,可以让学生实际上台操作,进一步加强学生的理解和记忆。另一方面,3D打印是智能建造领域的一项前沿技术,智能建造又是目前土木工程领域发展的前沿方向,结合3D打印技术进行教学,能够增强学生对目前土木工程领域发展的认识和了解,激发学生的学习兴趣。

4. 结语

1) 随着土木工程行业的发展,对具有创新能力的复合型人才需求增长,这也对高校土木工程专业教育提出新的要求。《钢结构基本原理》课程作为土木基础专业课,需要作出适应性的改革。

2) 传统《钢结构基本原理》教学更加侧重公式的记忆和使用,人才培养模式偏向应用型,这适应于过去土木工程建设快速发展的需求。但是逐渐不再符合新时代土木工程领域对创新型人才的需要。

3) 转变传统教学思想,将《钢结构基本原理》教学与实践教学环节结合,在课堂教学中引入有限元三维建模内容,并采用3D打印新型教具。能够促进课堂互动,提升学生课堂代入感,充分发挥学生自主思维能力,提高学生创新能力和意识。

基金项目

中国矿业大学(北京)本科教育教学改革与研究项目资助(编号:J230602)。