1. 引言

岩溶也称喀斯特,是碳酸盐岩分布区一类常见的地质作用。岩溶作用的产物常形成多种三维形态,相互之间形成复杂的空间联系。其中溶洞等管道作为岩溶作用形成的阶段性产物之一,不仅为地下水的赋存提供了空间,同时也成为地下水运移和排泄的主要通道。具有隐蔽性、不规则、地下深埋等多种特征,其发育严重制约了所在区内的城市地下空间规划和工程建设。

贵安直管区地处黔中高原腹地,区内广袤分布的三叠纪碳酸盐岩地层为岩溶的形成和发育奠定了良好物质基础,成为典型的岩溶分布区。随着城市化进程的加快,城市空间资源短缺成为制约城市发展的主要瓶颈 [1] [2] ,而城市化建设过程中由岩溶所导致的工程问题也越发明显。如贵阳市地铁轨道施工过程中多次遭遇地下岩溶突水问题 [3] [4] [5] ,造成局部改线,工期被迫延缓等。因此,查明隐伏岩溶,特别是摸清溶洞等大型岩溶管道的分布规律,对于优化城市地下空间利用方案显得尤为重要。

本文以贵安直管区为例,通过详细的野外地质调查,基本查清了区内典型岩溶管道的分布特征。根据典型岩溶管道与地形地貌、区域地层、构造等的耦合关系,初步总结了区内岩溶管道网的分布规律。在此基础上,结合地区实际,提出了地下空间利用的初步建议,该研究对于喀斯特地区城市地下空间的利用具有一定的参考价值。

2. 水文地质概况

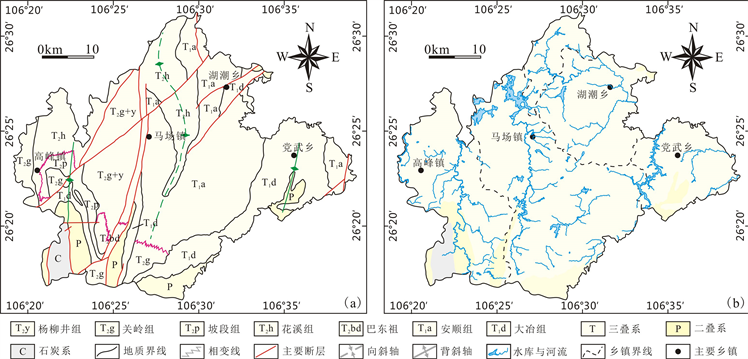

贵安新区位于贵阳、安顺两市结合部,大地构造位置属于扬子陆块江南复合造山带黔南坳陷都匀南北向隔槽式褶皱变形区 [6] ,区内主要发育近南北向、北东向两组断裂构造,在湖潮一带可见近南北向被切割(图1(a)),指示北东向断裂发育时间明显更晚。区内地层产状较为平缓,形成较为宽缓的背向斜褶皱组合。整体地形西高东低,中北部地区地形相对平坦,多山间盆地及湖泊;东部、西部和南部为低中山丘陵区;北部被一级水源地红枫湖不规则环绕。区内大部地区属长江流域乌江水系,自东向西主要发育多条河流,局部拦截形成水库,在区内流向均呈近南北向(图1(b))。

直管区地表出露的地层主要有石炭系、二叠系和三叠系 [6] ,岩性均以碳酸盐岩为主,尤其以三叠系分布最为广泛,占全区面积的90%以上,成为区内岩溶赋存的主要层位,是本次研究的重点。由于直管区在中三叠世形成局限台地–开阔台地的沉积古地理格局,同期地层主要形成白云岩–灰岩的复杂相变。根据含水岩组及其富水性特征,将三叠系整体划分为纯碳酸盐岩含水岩组,含水介质主要为溶洞、溶隙,含碳酸盐岩岩溶水,岩性从白云岩–灰岩,富水性逐渐增强。

Figure 1. Regional geological map (a) and water system distribution map (b) of Gui’an direct territory

图1. 贵安直管区区域地质简图(a)及水系分布图(b)

3. 典型岩溶管道特征及分布规律

区内广泛分布的三叠系在沉积成岩之后,由于地壳间歇性抬升过程中,受岩石化学组分的差异和地下水水动力条件改变的影响,导致该区岩溶个体形态的多样性。从城市建设和地下空间利用需求出发,本次主要考虑对地下工程建设影响较大的地下岩溶洞穴以及与之具有直接关联的宏观岩溶个体进行分析,主要包括溶洞、地下暗河、岩溶漏斗、岩溶塌陷以及落水洞等(图2)。

3.1. 溶洞

溶洞是地下水通过以溶蚀作用为主开拓形成的地下空间,是碳酸盐岩分布区地下水运移和排泄的主要通道。其三维形态特征在一定程度上是对构造活动阶段性的体现。隐伏在地下的溶洞,由于其隐伏、不规则等特征,对于工程建设带来极大的困难。直管区地表溶洞主要分布于研究区中部、南部等地形起伏相对较大的岩溶丘陵区(图3(a)),而在地形低洼地带溶洞少见。综合分析认为,地形的强烈切割有利于先成溶洞的废弃、破坏和暴露,在地形低洼地带,地表的长期剥蚀导致部分溶洞被剥蚀殆尽,不能得到很好的保存。

调查显示,多数溶洞为干枯溶洞,指示主体位于包气带之内,少部分位于饱水带内。溶洞形态多样,洞口附近底面走向延伸多较为平坦,指示区内构造运动整体以垂向升降为主。通过对区内67个溶洞的洞口标高进行统计,显示主体分布于1190~1495 m高程段。按照25 m间隔作高程分布频次直方图(图3(b))。结果显示:区内溶洞出现频次最多的是1300~1325 m高程段,出现频次为11次;其次为1425~1450 m高程段,出现频次为9次;再者为1450~1475 m高程段,出现频次为8次。

另外,前人在湖潮乡西北杨梅寨一带实施的钻孔资料显示,施工的7个钻孔中有2个钻孔有溶洞发育,对应地层为安顺组,纵向上分为两层。其中ZK04钻孔所揭露的溶洞为充水溶洞,下溶洞发育在1207~1209 m高程,上溶洞发育在1215~1218 m高程,洞底多水平;ZK06钻孔揭露的溶洞有粘土充填,下层溶洞发育于1208~1212 m高程段,上层溶洞发育于1214~1217 m高程段。

Figure 2. Photos of typical karst outcrop in Gui’an direct territory. (a) Karst funnel in Laopang village; (b) Karst funnel outside of Jinzhong cave; (c) Ribbonlike karst collapse in Guangxing village; (d) Karst collapse in Guangxing village; (e) The cave in Shanjiao village; (f) The cave in Xiazhai village; (g) The underground river, Guangxing village; (h) Exit of the underground river in Wengang village; (i) Exit of the underground river in Xinzhai village

图2. 贵安直管区典型岩溶露头照片。(a) 老胖村岩溶漏斗;(b) 金钟洞外岩溶漏斗;(c) 广兴村带状岩溶塌陷;(d) 广兴村岩溶塌陷;(e) 山脚溶洞;(f) 下寨村溶洞;(g) 广兴村地下暗河;(h) 翁岗村暗河出口;(i) 新寨暗河出口

Figure 3. Distribution (a) and frequency statistical histogram (b) of main karst caves in Gui’an direct territory

图3. 贵安直管区主要溶洞分布(a)及高程频次统计直方图(b)

3.2. 地下河

地下河是地下水集中排泄的主要通道,鉴于区内地下河均位于三叠纪碳酸盐岩地层中,一并纳入研究。调查结果显示,直管区内有多个地下河露头(图4(a)),主要分布在地形变化较大的陡坡地带,多数只调查到出口,短距离内未见配对入口,应受落水洞或岩溶漏斗补给,仅部分地下河进出口成对出现。根据实地调查结果显示,区内能够明确的地下河主要有三条,其中湖潮乡地下河在区内延伸约4 km,向北东延伸出直管区以外;党武乡地下河北东向延伸约3.5 km,地下河出口临近河流;马场镇地下河在区内呈北东东向延伸约6 km,地下河出口出露地表后向低洼处渗流。通过对区内地下河进出口标高进行统计,显示主要位于1175~1200 m、1250~1275 m高程段(图4(b))。

从地下河出入口的分布看,进出口明确配对的情况主要分布于地形低洼的地区,为剥蚀殆尽残留的古岩溶直接证据。而在地形起伏较大的地区,如高峰山一带,可能由于隐伏较深,短距离未切割至暴露,上游受岩溶漏斗、落水洞等补给,形成季节性河流。

Figure 4. Distribution (a) and statistical histogram of frequency (b) of underground river in Gui’an direct territory

图4. 贵安直管区地下河分布(a)及高程频次统计直方图(b)

3.3. 岩溶漏斗、落水洞、岩溶塌陷

区内岩溶漏斗平面形态多呈圆或椭圆状,剖面上呈碟状或漏斗状。地表多成串珠状分布,常发育有垂直的裂隙或孔道与地下暗河相通,是判明暗河走向的一项重要标志。直管区内主要分布在中部地区(图5(a)),在高峰山一带调查发现的岩溶漏斗主要位于中三叠世关岭组、杨柳井组分布区,以干枯漏斗为主,而在直管区东部地形低洼处零星分布有充水漏斗。

区内落水洞多呈圆形或不规则形,垂直或陡倾斜向下延伸,主要分布于洼地、谷地中。一般通过溶蚀裂隙、垂直洞穴与地下岩溶空间直接关联。直管区内主要分布在中部安顺组地层分布区,其余地层中少见,一定程度上显示出地层对落水洞分布的控制。

岩溶塌陷的存在常指示了地下暗河的存在,受地下水位变动的影响,原本的平衡打破后,上覆沉积物突然塌落,形成上大下小的塌陷坑。导致塌陷活动的直接诱因除自然因素之外,还与人为因素密切相关。区内仅发现的3处岩溶塌陷点均临近断层,塌陷坑呈串珠状分布,岩溶塌陷平面上的分布指示主要受断层构造的控制。通过对区内岩溶漏斗、落水洞、岩溶塌陷标高进行统计,显示主要位于1250~1325 m高程段(图5(b))。

Figure 5. Distribution of karst funnel, sinkhole and karst collapse (a) and statistical histogram of frequency (b) in Gui’an direct territory

图5. 贵安直管区岩溶漏斗、落水洞、岩溶塌陷平面分布(a)及高程频次统计直方图(b)

4. 地下空间利用现状、问题及建议

4.1. 利用现状及主要问题

开发利用城市地下空间、开辟城镇化发展新资源是解决城市病、改善城市生态环境、优化城市空间结构、提高城市韧性的重要途径 [7] 。然而地下空间的利用受到包括地形地貌、地质条件、水文条件、岩土类型、地面空间类型、已有地下设施、施工难度、经济实力、经济效益、社会效益和环境效益等在内的诸多因素的制约,而已建成的地下空间一般很难改造甚至无法重建,具有不可逆的特点 [8] [9] 。因此,查明典型岩溶区地下空间资源,成为促进城市地下空间合理利用、统筹地上与地下空间协调发展的先决条件,以此作为城市地下空间规划的决策依据,保证开发的科学性、合理性和可靠性。

对于城市地下空间的规划,现行多数采用深度作为定量指标,在竖向维度上将地下空间划分为浅、中、深等不同层次。但由于城市发展进程、地质背景等存在明显差异,尚未形成统一深度范围划分标准(表1)。直管区岩溶程度发育较高,地形整体较为平坦,除表层风化形成厚度0~5 m浮土外,下伏基岩以三叠系碳酸盐岩为主,岩土体立体结构为单层结构 [10] 。参考宁波划分方案,将浅层地下空间限定在地下15 m以上,中层地下空间为地下15 m至地下30 m,深层地下空间为地下30 m至地下50 m。

Table 1. Division of underground space depth range in some domestic cities, China

表1. 国内部分城市地下空间深度范围划分表

贵安新区自2014年批准建立以来,各项规划建设尚处于起步阶段。目前主要针对地形较为平坦的中东部地区进行城市建设开发,对于地下空间存在零星碎片化利用,局部地段提出了初步利用方案 [11] ,整体处于开发利用的初级阶段。从利用的深度来看,主要涉及中层以上空间,用途主要为地下轨道交通设施、仓储等。城市地下空间开发利用受到多种因素的影响 [12] 。直管区中–浅层地下空间是岩溶管道最为发育的地段,同时受人员活动和地表作用的强烈影响,进一步增加了工程建设的难度。根据功能定位,中–浅层地下空间在后期的具体利用主要为地下交通设施、市政设施、公共设施、仓储及工业设施及人防设施等多种类型。地下隐伏岩溶空间是地下水集中赋存和运移的主要通道,一方面,对于大型岩溶管道的合理开采利用,可以为城市建设提供可利用的天然地下空间,一定程度上节省了成本。另一方面,后期的施工过程打破了原来的应力平衡,导致、诱发大量的工程地质问题,威胁地面构筑物的安全、影响城市地下空间的规划和开发,如溶腔突水、涌水,顶板垮塌、地面沉降以及局部塌陷等,由此引发一系列环境问题等连锁反应,为生命财产安全埋下隐患,严重制约了城市的发展。因此,需要根据岩溶管道的具体发育位置,确定管道属于包气带内,还是位于饱水带内,从而针对性的提出切实可行的利用方案。

4.2. 地下空间利用建议

城市地下空间资源兼备资源与环境的双重属性 [13] ,如何有效消除岩溶管道对地下空间利用的负面影响、降低岩溶管道对工程建设的危害程度、减少因岩溶管道的存在带来的经济损失并安全利用成为喀斯特地区面临的主要问题。直管区内典型岩溶管道网的分布特征显示,干枯溶洞的分布主要受地形地貌的控制,岩溶塌陷主要与区域性断裂构造关系密切,落水洞的分布指示一定的层位控制特征,地下暗河的进出口分布在地形变化较大的陡坡地带。在具体地下空间利用规划中,除了需尽可能的考虑到地形地貌、地层分布、区域断裂构造分布等多种因素,还要根据具体问题提出解决办法。根据直管区典型岩溶管道网的分布规律,提出分区规划、整体统筹的建议。过程如下:

(1) 研究范围水文地质单元划分。直管区归属于不同的乡镇,根据实际情况,大部分区域将作为整体进行统筹规划,各行政区范围根据各自的定位可能形成单独的规划方案。拟规划的区域即为研究区范围。根据收集的水文地质资料,对研究范围进行不同级别水文地质单元划分。

(2) 目标区块划分。根据收集的大比例尺区域地质填图成果,以不同级别的断层、节理为边界,在水文地质单元划分基础上进一步实现不同级别的目标区块划分。鉴于研究区是以行政区划作为边界条件,其中可能包含一个或者多个目标区块。

(3) 目标区块三维建模。多尺度、全方位收集区域地质、水文地质以及各类型钻井等资料,提取地层及岩性分布、破裂及褶皱构造、主要岩溶发育特征等基础信息,结合地形地貌特征,确定每一个目标区块地下地质结构。在综合分析基础上初步建立目标区块的地表−地下水力联系,完成每一个目标区块的三维地质建模。

(4) 重点区块岩溶查证。直管区内,地下空间开发利用的主要制约因素为岩溶,一是隐伏地下的大中型岩溶管道,二是岩溶作用形成的孤石等。因此,针对钻孔稀疏,整体工程控制不足的目标区块,根据地下空间的具体利用方向安排专项地质调查,并部署针对性的工作手段进行岩溶查证,如电法、磁法等物探手段等。根据工程查证结果,反馈到三维地质建模中,完善目标区块的三维地质模型。

(5) 针对研究范围形成利用方案。根据岩溶赋存的具体位置,针对位于包气带、饱水带内的岩溶管道分别制定切实可行的地下空间利用方案,结合各目标区块三维地质建模结果,进行针对性的调整。综合分析工程建设的适宜程度,进一步合理规划,形成详细的地下空间安全利用方案,为地区地下空间资源的可持续利用提供地质支撑。

5. 结论

通过本次研究,获得主要结论如下:

(1) 通过详细的地表地质调查,基本查清了贵安直管区范围溶洞、地下河、岩溶漏斗、落水洞和岩溶塌陷等4种典型岩溶管道的地表分布特征。其中溶洞主要集中分布在1225~1325 m、1425~1475 m等多个高程段;地下河进出口露头集中分布在1175~1200 m、1250~1275 m高程段;整体显示阶段性、多期次发育特征。

(2) 从直管区典型岩溶个体的分布来看,包气带内溶洞、地下河的分布主要受地形控制;岩溶漏斗、落水洞的分布一定程度上受地层分布的控制,岩溶塌陷的分布受区域断层的控制。钻井资料揭示饱水带内溶洞有多层发育的特点。

(3) 根据直管区地下空间利用现状,初步讨论了岩溶管道网对直管区地下空间利用的制约,结合直管区实际情况提出了中–浅层地下空间(0~−30 m)分区规划、整体统筹的建议,这对于喀斯特地区城市地下空间的利用具有一定的参考价值。

基金项目

本文受贵州省地矿局科研项目资助(黔地矿科合[2019]26号)。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。