1. 引言及文献综述

随着信息技术的发展,数字经济已经融入生产生活的各个方面。根据《中国数字经济发展白皮书(2021)》,数字经济能够提升资源信息的流动效率,突破传统经济要素的空间组织模式,改变产出增长结构。数字经济背景下,数据成为了新型生产要素,不仅对融合改造传统产业、提振实体经济具有重要意义,其产权分配也会改变资源错配现象,引致数字经济红利效应,从而提升全要素生产率(胡歆韵,杨继瑞,郭鹏飞,2022) [1] 。2021年9月26日,刘鹤副总理在世界互联网大会上指出,要通过合理界定数字产权克服“鲍莫尔病”和“数字鸿沟”。

改革开放以来,我国三次产业占比从1978年的27.7:47.7:24.6变为2020年的7.7:37.8:54.5。数字经济背景下,随着大数据、区块链、云计算、人工智能等数字技术的广泛应用,中国经济突破了传统生产要素的时空限制,产业结构的调整也出现了产业数字化、数字产业化等多种演变模式,促使传统产业结构向技术密集型、数字密集型、环境友好型转变。产业结构的数字化演进模式能够降低二氧化硫等污染物的排放,提升生态效率,改善环境质量,助力双碳目标的实现(董庆前,李治宇,2022) [2] ,推动城市经济高质量发展。

改革开放以后中国经济高速增长,但是高污染、高能耗、高产出的粗放型经济增长模式导致资源约束趋紧,生态系统退化,环境承载力达到极限,生态环境问题日益严峻(伍开群,洪功翔,2011) [3] 。作为世界上最大的能源消费国和二氧化碳排放国,中国十三五规划首次将“绿色”作为五大发展理念之一,党的十八届三中全会指出要发挥市场在资源配置中的决定性地位,党的十八届五中全会提出“五大发展理念”,“保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是发展生产力”。党的十九大提出要当前经济发展阶段已经发生改变,必须通过提升全要素生产率来推动高质量发展,指出要加快促进绿色低碳发展,并承诺努力实现“双碳”目标,争取在2030年前实现碳达峰以及2060年前实现碳中和。党的十九届六中全会更是指出要实现“绿色成为普遍形态”的发展。根据2021年中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,到2030年单位国内生产总值的二氧化碳的排放比要比2005年下降65%以上,煤炭消费比重至少下降到75%以下。随着生态文明建设的逐步实施,绿色转型发展已成为可持续发展的必由之路(郑德凤,臧正,孙才志,2015) [4] 。但是随着人口老龄化的到来,资本报酬递减率现象的出现,依靠人口红利或者大规模政府投资驱动的经济增长已经不可持续,中国经济亟需转向全要素生产率驱动型(蔡昉,2013) [5] 。在这种背景下,2014年以来,中国经济增长从高速增长进入中高速增长的常态化状态,虽然经济增长呈现“L型”放缓态势,但是经济发展的质量却不断提升(王志刚,赵斌,2018) [6] 。针对经济增长的下滑态势,很多学者提出结构性减速和生产率减速的理论假说(杨天宇,梁俊,2020) [7] 。结构性减速认为服务业的生产率低于制造业,所以随着产业结构服务化进程的加快,必然会出现经济减速。生产率减速认为全要素生产率的降低才是导致经济减速的原因。为了探求集约、高效、绿色的生产方式,综合反映环境变化对经济发展质量的影响,学者在全要素生产率分析的基础上加入环境污染、能源消耗等投入变量,提出绿色全要素生产率的概念(李俊,徐晋涛,2009) [8] ,并指出中国经济增长的驱动力逐渐转变为绿色全要素生产率驱动(汪锋,解晋,2015) [9] ,而且不同行业之间(胡玉凤,丁友强,陈晓燕,2022) [10] 、同一产业内部(李谷成,2018) [11] 、各地区之间(武义青,张旭,2022) [12] 的绿色全要素生产率也存在异质性特征。

数字经济、产业结构转型升级、绿色全要素生产率得到了学者的广泛关注,现有研究中关于三者之间的关系研究较多,结论丰富却存在争议。有的学者认为,数字经济是实现绿色经济增长和结构性转型的有效工具,利用数字经济可以促进中国的经济转型,推动经济高质量发展(罗茜,王军,朱杰,2022) [13] 。有的学者认为,产业结构转型升级可以减少对化石能源的依赖和污染物的排放,从而促进绿色全要素生产率的提高。也有学者认为,绿色全要素生产率的提升存在空间溢出效应(吴新中,邓明亮,2018) [14] ,有助于形成规模经济效应、结构性的提升效应,从而推动未来经济转型和产业结构数字化。还有学者将某一因素当成中介变量研究另外两者之间的关系(梁琦,肖素萍,李梦欣,2021;张凌洁,马立平,2022) [15] [16] 。为了更好地解决经济持续发展与环境资源短缺之间的冲突,充分阐述三者之间的关系,本研究的主要目标就是从理论层面挖掘三者之间的互动关系,从实证层面检验三者之间的动态关系,为深化三者的演化发展规律提供新的思考视角,从而提出三者互促发展的合理政策建议。

2. 理论基础及研究假设

产业结构变化对经济增长的影响可以通过柯布—道格拉斯生产函数的适度变形发现(何忠伟,曾福生,2002;王弟海,2021) [17] [18] 。假设经济体有n个行业,其生产服从柯布—道格拉斯生产函数:

。

根据索洛增长模型,

(1)

——i产业t期资本增长率;

——i产业t期劳动增长率;

——i产业t期全要素增长率

(2)

两边同时乘以

,并加总求和

(3)

其中,

(4)

(5)

将(5)带入(1),

因此,

(6)

(6)−(3)可得:

(7)

又因为

记

、

为表示第i行业资本和劳动投入比例的变化率,代入式(7)可得:

因此,全要素生产率被分为三个部分,第一个部分是各行业全要素生产率的加权和,权重系数为各行业生产总值占该年生产总值的比重;第二部分各行业中资本和劳动投入比例变化率的加权和;第三部分是各行业资本产出和劳动产出占该年资本和劳动总产出比重变化的加权和。从公式可以看出,全要素生产率与产业结构、劳动和资本的投入产出密切相关。因为数字经济的发展会影响劳动和资本的投入产出,产业结构升级反映了产业结构的变迁,绿色全要素生产率是加了约束的全要素生产率,因此,本研究假设数字经济、产业结构、绿色全要素生产率之间存在互动关系。从理论逻辑上看,数字经济、产业结构升级以及绿色全要素生产率之间的作用机理如下。

2.1. 数字经济与产业结构升级的相互作用机理

数字经济会改变原有产业技术生态,改变资本、劳动力、技术、政策等要素的投入方式,形成新的规模经济和范围经济效应,从而推动产业结构升级。首先,数字经济的发展会促使数字产业的发展,加快诸如互联网产业、电信业、电子信息制造业等信息通信产业的数字产业化进程。其次,数字经济会改变传统实体经济运营模式,推动数字技术应用融合于传统产业,促使新型经济业态的重构和发展,加快传统产业的数字化、智能化和网络化进程。再次,数字经济的发展会促使数据成为新的价值来源,数据资源化、数据资产化以及数据资本化会成为产业生态的关键环节,从而促使产业基础高级化以及产业链现代化。

产业结构升级由于改变了传统的产业关联关系以及产业集聚,又会影响数字经济的发展。一种观点认为,产业结构升级会推动数字经济的变革创新。首先,产业结构的升级有助于降低农业部门的生产成本,提高工业和服务业的经济效率,增加从事信息传输计算机服务和软件业的从业人数,增加数字信息产业的收入和产出。第二,产业结构转型升级会促使政府转向数字政府建设,增强数字智能方面的新型基础设施建设,强化了数字经济发展的支撑能力。第三,产业结构转型升级意味着产业部门之间需要满足新的资源整合分配和要素配置要求,这就需要产业以及不同产业之间增强智能协作和数字创新,从而推动数字经济的发展。但是产业结构升级可能会推动资本、资源持续流入金融、房地产等投机性领域,造成制造业萎缩、新兴产业不能弥补衰退产业的损失等产业空心化、经济波动较大等问题。此外,产业结构升级可能会导致智能化机器人替代人工,且新兴就业岗位对劳动者的素质要求提高,结果造成对技能要求较低、劳动密集型产业的劳动力需求下降,传统行业年龄大、受教育程度低的劳动者会遭遇失业风险。因此产业结构偏移于第三产业,也可能会削弱经济基础,恶化收入分配,使贫富差距进一步拉大,这也意味着产业结构升级可能会削弱数字经济的效果。

2.2. 产业结构升级与绿色全要素生产率的相互作用机理

一种观点认为产业结构升级会改变传统生产要素的粗放投入,提高产业清洁度,提高绿色全要素生产率。首先,适应绿色低碳转型的需要,产业结构升级意味着生产过程清洁化,重点能耗产业的能源利用效率提升,能源利用方向转型绿色低碳。第二,产业结构升级意味着工业生产结构发生转变,资源综合协同利用效率提升,发展绿色低碳技术,赋能绿色制造,增加绿色产品以及相关工业服务业供给。第三,产业结构升级会促使社会消费结构以及投资结构发生适应性改变,在绿色消费动机的驱动下,企业投资生产更加注重提升生产效率和降低资源浪费,从而提升绿色全要素生产率。另一种观点也认为产业结构升级会导致“结构性减速”,因为服务业整体存在生成效率较低的问题,加之改革开放以后产业结构升级带来的资本化效应逐渐削弱,技术替代效应逐渐增强,我国的产业结构升级未能有效提高生产效率,或者说只有考虑到部门劳动生产率的“质”的产业结构升级才能促进全要素生产率的提高。

一般认为绿色全要素生产率的提升会推动经济绿色转型,助力绿色经济和生态经济发展,从而有助于产业结构的调整升级。绿色全要素生产率的提高意味着绿色生产效率提高带来额外产出,而绿色效率的提升意味着由绿色生产、人力资源的进步等因素所解释的资本、技能和专业知识、有效管理技术的获取、组织改进、专业化带来的利益、创新或升级信息和通信技术的发展。此外,绿色全要素生产率的提高也可以改善要素错配的现象,缓解产业结构变迁的负面影响,激发绿色环保高技术特征的产业集聚,促进产业链价值增值,推动产业结构升级。但是,也应该注意地区绿色发展存在短板和不平衡,各地绿色行业尚未形成完善的产业链、价值链和供应链,企业绿色技术转型成本较高且绿色转型升级的动力不足,绿色全要素生产率的提高可能是地区为了应付环保督察而造的绿色马甲。另外,绿色全要素生产率提高意味着单位资源能耗和污染物排放减少,那么制造业等第二产业投入到排污治理当中的成本也会增加,可能相应创造并吸纳更多制造业相关就业,因此绿色全要素生产率的提升是否会制约产业结构升级有待于后续研究检验。

2.3. 数字经济与绿色全要素生产率的相互作用机理

数字经济会激发技术创新,优化资源配置,提高创新效率,发展对环境更友好的绿色AI,从而提高绿色全要素生产率。一方面,数字经济会推动绿色创新技术的进步,优化绿色技术流程,削弱要素配置扭曲程度,从而提升绿色全要素生产率。另一方面,随着数字经济的发展,各种数字基础设施像移动基站、大数据中心、云平台等日益完善,要素资源之间的流动壁垒会逐渐降低,从而有助于绿色生产效率。再者,数字经济的发展也会促进政府转型发展数字政府,构建数字政务平台,整合社会数据资源,激发城市绿色创新活力。

绿色全要素生产率是兼顾环境保护、考察环境绩效的全要素生产率,它的提高意味着经济进入绿色健康可持续发展的新态势。绿色全要素生产率的提升将在以下几个方面影响数字经济的发展。首先,绿色全要素生产率的提高意味着资源配置效率、技术创新效率以及组织管理效率都得以提升,发展绿色算力、优化绿色算法、提升绿色集约模型,从而为数字经济的发展提供更强的基础设施效能比。其次,绿色全要素生产率的提升会在全社会形成清洁低效安全高效发展的合理预期,为数字化的发展提供更多的利用渠道和发展空间,从而影响数字经济的发展。第三,绿色全要素生产率的提高间接传达了关键指标(如单位能源消耗、环境卫生、基础设施等)的政策精神,要求数字经济的发展要考虑这些因素,从而影响数字经济的发展。

根据上文,数字经济、产业结构升级、绿色全要素生产率相互作用机理的理论逻辑见下图1。

Figure 1. Theoretical logic of the interaction mechanism between digital economy, industrial structure upgrading, and green total factor productivity

图1. 数字经济、产业结构升级、绿色全要素生产率相互作用机理的理论逻辑

3. 模型构建及数据说明

3.1. 变量构建及数据说明

本研究以全国279个地级市为研究对象,选取了全国279个地级市2011~2020年的面板数据,数据来源主要基于历年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及部分地级市的统计局网站。

3.1.1. 数字经济指标

数字经济起源于20世纪90年代,本质是互联网经济发展新业态的表现,受到世界各国的重视,也是我国十四五规划重要规划内容之一。虽然数字经济的发展受到了广泛共识,但是对其认识却未达成共识,不同机构的考量和评度规则也不统一。目前学者们关于数字经济的测算主要集中在省级层面,比如张凌洁、马立平(2022) [16] 从数字化的基础设施、产业发展水平以及技术创新科研水平等三个维度构建评价体系。本研究参照赵涛(2020) [19] 文章,选择电信业务收入、信息传输计算机服务和软件业从业人员数、互联网宽带接入用户数、移动电话用户数、普惠金融指数五个指标,使用主成分分析的方法,得到包含2011~2020年279个地级市的数字经济主成分,记为数字经济综合指数sdig。数字经济的衡量反映了在一段时间内数字化程度的经济表现。数字经济评价指标体系见下表1。

3.1.2. 产业结构指标

产业结构的调整升级指标一般使用产业高级合理化和产业结构高级化。产业结构合理化是指产业与产业之间协调能力的加强和关联水平的提高,是资源有效利用程度的反映。学者们惯用泰尔指数来代表产业

Table 1. Digital economy evaluation index system

表1. 数字经济评价指标体系

结构的合理化,泰尔指数越大,说明产业结构越偏离合理状态。产业结构高级化反映了产业结构伴随经济增长出现的规律性变化,实际反映了产业结构的升级。相比产业间的协调耦合程度,本研究更关注于产业结构的变化发展。产业结构的变化不仅受到不同产业生产率、要素配置扭曲程度等的影响,还受到国家收入状况等的影响,因此本研究选择产业结构高级化水平来代表产业结构升级。衡量产业结构高级化的指数包括:Moore指数、三产总值比二产总值、三产增加值比二产增加值。付凌晖(2018) [20] 衡量高级化的方法利用了Moore结构化变化值方法。Moore结构变化值使用不同时期向量空间夹角衡量该时期产业结构变化程度。根据付凌晖(2018),将GDP根据三大产业划分为三个部分,每一部分增加值与GDP相比作为空间向量的一个分量,构成三维向量

。假设向量

,

,

分别表示第一产业、第二产业、第三产业排列向量,则

与三大产业的排列向量夹角为:

定义产业结构高级化

,W越大,说明产业高级化程度越高。

3.1.3. 绿色全要素生产率

相比较劳动生产率,全要素生产率不仅取决于可用的劳动力投入,也取决于其他生产要素,反映了不同生产投入的利用和组合效率。全要素生产率是经济增长的重要分析工具,反映了技术进步带来的效率改善和规模效应,可以综合衡量一段时期内除了资本、劳动等有形生产要素的纯技术进步对经济增长的影响。在全局参比的数据包络分析框架下,综合考虑非期望产出的超效率SBM模型和Malmquist生产率指数对绿色全要素生产率进行测度。Malmquist指数衡量绿色全要素生产率(GTP),可分析绿色全要素生产率的变动情况和原因,从第t期到第t + 1期Malmquist指数的计算公式为:

其中,Dt和D t+1分别表示在第t、t + 1期的生产效率相对于t期的生产前沿的距离函数,Xt、Yt、Xt+1和Yt+1分别表示第t期投入、第t + 1期投入产出、第t + 1期投入和第t + 1期产出。根据

,Malmquist指数是技术效率(EC)和技术进步(TC)的乘积,倘若两者的值大于1,表明在第t到t + 1期技术进步、技术效率改善,即绿色全要素生产率水平相对于前一年提高,否则降低。绿色全要素生产率投入产出指标见下表2。

Table 2. Input output indicators of green total factor productivity

表2. 绿色全要素生产率投入产出指标

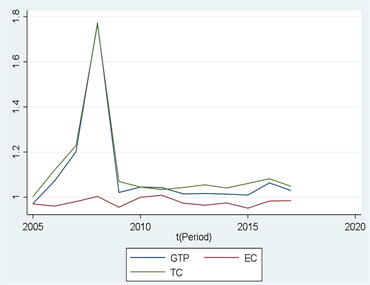

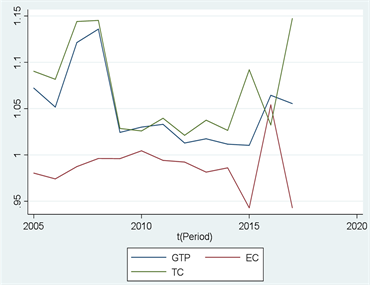

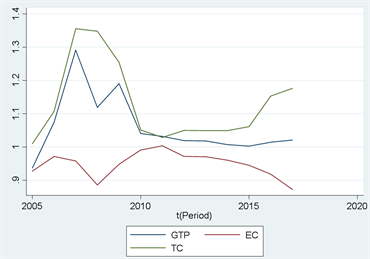

将计算得到的279个城市的绿色全要素生产率按照东部、中部、西部、东北地区1求均值作时间趋势图如下图2。根据不同地区绿色全要素生产率分解因素变化趋势可知造成绿色全要素生产率提高的主要驱动力量是技术进步。此外,各地区的绿色全要素生产率呈波动下降的趋势,说明不同地区之间的绿色全要素生产率之间的差异在变小。

(a) 东部地区 (b) 中部地区

(a) 东部地区 (b) 中部地区

(c) 西部地区 (d) 东北地区

(c) 西部地区 (d) 东北地区

Figure 2. Changes in decomposition factors of green total factor productivity in different regions

图2. 不同地区绿色全要素生产率分解因素变化图

3.2. 变量耦合协调关系分析

3.2.1. 耦合协调关系

为了进一步研究数字经济、产业结构升级、绿色全要素生产率之间相互作用的强弱以及耦合协调关系,本节选择借助耦合协调度模型来量化系统间的作用。测算数字经济、产业结构升级、绿色全要素生产率三个系统耦合度的公式如下:

其中,C为耦合度,其取值的范围为[0,1],划分标准为如下表3;U1为数字经济水平,U2为产业结构升级,U3为绿色全要素生产率。

上述C可以反映数字经济、产业结构升级、绿色全要素生产率三个系统耦合的强度,为了更好地反映三者之间协调状况的好坏,还需要引入耦合协调模型,公式如下所下:

其中,D的取值范围为[0,1],为耦合协调度,其评价标准如表4所示;T为综合协调指数;a、b、c为三个系统的待定系数,令

。耦合协调度划分的标准如下。

Table 4. Coupling coordination relationship

表4. 耦合协调度标准

根据耦合度、协调度模型本研究测算了2011~2020年的数字经济、产业结构高级化水平以及绿色全要素生产率的耦合程度和协调等级,结果如下表5。

Table 5. Coupling degree and coupling coordination of digital economy, advanced industrial structure, green total factor productivity

表5. 数字经济、产业结构高级化、绿色全要素生产率耦合度、耦合协调度

进一步的,本研究对全国各省区的数字经济、产业结构高级化、绿色全要素生产率之间的耦合协调度进行空间可视化处理。整体来看,全国各地仍有许多是处于濒临失调到勉强协调阶段,可见数字经济、产业结构升级以及绿色全要素生产率之间的协调等级仍处于偏低的状态,协调等级较高的地级市仍然较少且驱动力有限,具有较大的进步空间,可以预期随着数字经济体系的完善、产业结构的逐步调整升级以及绿色生态经济的健全完善,三者的协调等级会逐步趋于良好。

3.2.2. 耦合协调度的时序特征

下图3展示了2011年到2020年全国不同地区数字经济、产业结构升级和绿色全要素生产率的耦合度耦合协调度的时序特征。可以看出,全国不同地区数字经济、产业结构升级和绿色全要素生产率的耦合度从整体上来看属于上升趋势,并且目前基本上都处于较高水平的耦合阶段。耦合协调度也在不断地上升,总体上处于协调上升阶段。这表明,数字经济、产业结构升级和绿色全要素生产率系统之间的相互影响力较好,且存在紧密的交互耦合,三者之间正在向良性互动耦合协调关系发展协调等级均有所提高。

Figure 3. Time series characteristics of coupling degree and coupling coordination degree

图3. 耦合度和耦合协调度的时序特征

4. 模型设计及实证分析

为了检验数字经济、产业结构转型升级以及绿色全要素生产率之间的动态互动关系,本研究使用面板向量自回归(PVAR)模型检验。PVAR模型既兼顾了VAR模型不必事先设定变量因果关系的优点,又允许所有变量内生,还同时考虑了面板数据的个体异质性。因此本研究构建PVAR模型如下:

其中,

是由数字经济、产业结构转型升级以及绿色全要素生产率构成的1 × 3列变量。

表示截距项,q为内生变量滞后阶数,

表示内生变量待估计的q阶滞后参数矩阵,

为内生变量滞后j期,

表示城市i的个体固定效应,

表示模型的残差。

4.1. 平稳性检验

首先,为防止伪回归,本研究对面板数据进行单位根检验。检验结果显示:三个变量p值均小于0.01,在1%的水平上强烈拒绝存在单位根的原假设(表6)。因此,绿色全要素生产率提升、产业结构高级化、产业结构合理化序列是平稳的。

Table 6. Unit root test for panel data

表6. 面板数据的单位根检验

注:括号外为t值,***代表在1%的水平上拒绝原假设。

4.2. 最优滞后阶数选取

为确定PVAR模型的最佳阶数,采取AIC准则、BIC准则、HQIC准则可以确定PVAR模型分析的最优滞后阶数(表7)。研究结果表明,最优滞后阶数选择滞后1期最合适。

Table 7. Selection of hysteresis period in three information criterion models

表7. 三种信息准则模型滞后期选择

4.3. 格兰杰因果检验

根据确定的最优滞后阶数,对面板数据进行格兰杰因果检验。检验发现数字经济和产业结构之间的P值拒绝了原假设,即数字经济和产业结构升级之间存在显著的互为因果关系。在分别解释数字经济和产业结构升级时,绿色全要素生产率的P值拒绝了原假设,说明绿色全要素生产率是数字经济和产业结构升级的格兰杰原因。解释绿色全要素生产率时,数字经济和产业结构升级的P值都未能拒绝原假设,说明数字经济和产业结构升级不是绿色全要素生产率的原因。因为格兰杰因果关系只反映了统计意义上的因果关系,为进一步发现三者的因果关系,下文将会进一步检验。格兰杰因果检验结果见下表8。

Table 8. Granger causality test results

表8. 格兰杰因果检验结果

4.4. 面板向量自回归GMM检验

在确定了最优滞后阶数之后,本研究通过“Helmert procedure”前向均值差分法消除数据的固定效应,其中h_sdig、h_advanced和h_green分别表示去除个体固定效应的数字经济、产业结构高级化及绿色全要素生产率的序列,保证了内生变量的滞后变量与其本身正交且残差无关,继而可以运用系统GMM进行广义矩估计。具体估计结果见下表9。

以数字经济作为被解释变量。全国和四类地区数字经济的滞后一期都对自身有强烈的正向作用。数字经济的发展依赖于数字技术基础设施的建设,其发展本身会形成规模经济、范围经济,并因长尾效应带来广阔的蓝海市场,故而数字经济本身对其自身的发展具有强刺激作用。绿色全要素生产率对数字经济的影响在全国层面和不同地区的影响系数都为负,但是只在全国层面和中部地区通过了显著性检验。绿色全要素生产率可以简单理解为考虑了环境和能源约束的全要素生产率。根据前文,绿色全要素生产率主要由技术进步而非技术效率引起,因此地区经济增长可能仍然主要依赖高能耗、高污染、高产出的传统工业。这样,绿色全要素生产率的提高可能更多反映了环境和能源约束对地区经济发展带来的制约作用而非环境保护、技术进步带来的促进作用。此外,绿色全要素生产率的提升意味着专业知识技术进步,带来的创新驱动不足以推动企业在已有人力资本规模的基础上技术变革,企业可能更愿意通过更新技术而不是培训工人来提升生产率,结果受技术更新变革而新增的就业岗位数量低于因没有受到合适培训机会而失业的工人数量,加之高素质人群和低素质人群的收入差距拉大,因此导致绿色全要素生产率阻碍了数字经济的发展。

Table 9. GMM results of PVAR model for digital economy, industrial structure upgrading, and green total factor productivity

表9. 数字经济、产业结构升级与绿色全要素生产率PVAR模型系统矩估计结果

以产业结构高级化作为被解释变量。全国和四类地区产业结构高级化都对自身有强烈的正向作用,这说明产业结构的转型升级对其自身有很明显的优化促进作用。这是因为产业结构升级通常具有一定的自我强化的路径发展依赖。数字经济对产业结构升级的影响在全国层面和不同地区的都是正向影响。数字技术的进步发展为产业融合、智能化升级、业态创新提供了机遇,从而改善资源错配,推动产业数字化的发展,促进产业结构升级。绿色全要素生产率对产业结构高级化的影响在全国层面、东部地区的都是负向影响,但是在中部、西部和东北地区没有通过显著性检验。

以绿色全要素生产率作为被解释变量。全国及各地区绿色全要素生产率对自身的影响没有通过显著性检验。除了西部地区数字经济的提高对西部地区的绿色全要素生产率的发展有促进作用之外,在全国及其他地区没有通过显著性检验。学者研究发现数字经济和工业当中的二氧化硫排放呈倒U关系(柏亮,陈晓辉,2020) [21] ,这也说明数字经济对绿色全要素生产率的影响是长期且复杂的。产业结构升级不仅是全国层面还是地区层面系数符号都是正但是都没有通过显著性检验,说明短期内产业结构升级对绿色生产率的促进作用并不明显,但是这种促进作用是否存在滞后性,产业结构升级在长期内能否提升绿色全要素生产率产还有待下文进一步的分析论证。

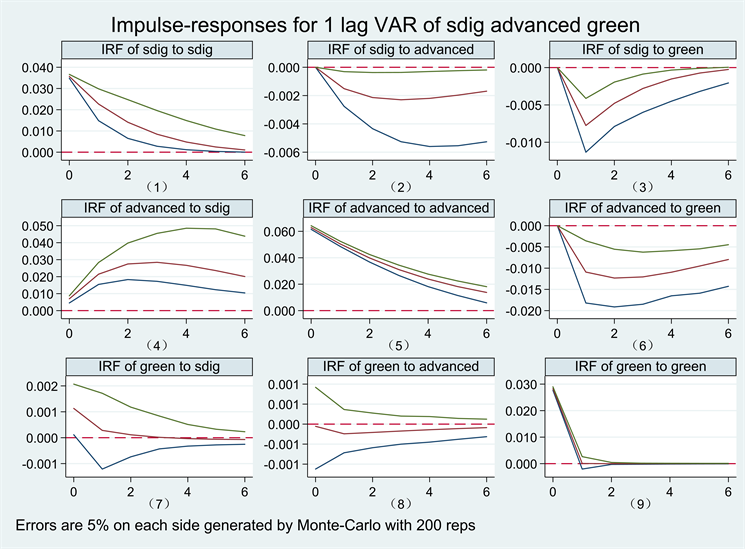

4.5. 脉冲响应

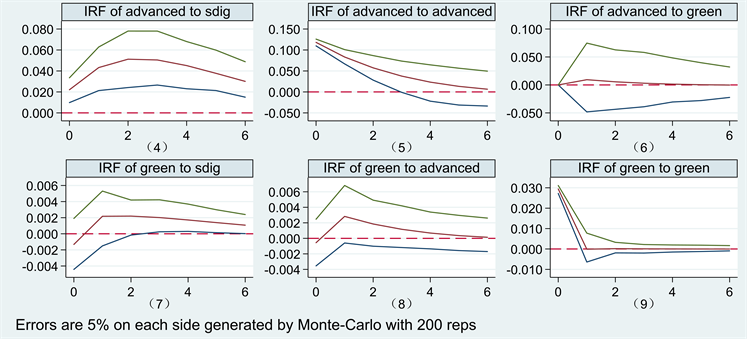

脉冲响应函数反映了模型中某个内生变量受到外部冲击时,对模型中其他内生变量产生的冲击影响,经常被用于反映变量之间的动态交互关系。下图展示了给予内生变量1个标准差冲击后时间跨度为6期的脉冲响应结果。图中中间红线表示变量受到冲击后的响应结果,上下的蓝线和绿线是95%的置信区间。所有图中第一行代表数字经济(sdig)受到一个单位标准差的冲击对VAR系统造成的影响,第二行代表产业结构升级(advanced)受到一个单位标准差的冲击对VAR系统造成的影响,第三行代表绿色全要素生产率(green)受到一个单位标准差的冲击对VAR系统造成的影响。

4.5.1. 自身对自身的冲击响应

图4~8的编号(1) (5) (9)为数字经济、产业结构升级和绿色全要素生产率对自身的脉冲响应图。结果显示,在受到自身一个标准差冲击后,数字经济、产业结构升级和绿色全要素生产率的响应值均大于0,表明全域和三类地区对自身冲击均表现出持续的正向响应,再次证明数字经济、产业结构升级以及绿色全要素生产率具有沿着自身发展道路发展的路径依赖现象。但是三者的发展路径不同,数字经济的自我强化作用随着时间的发展越来越弱;产业结构升级先是会加速自身提升,后随着时间降低;绿色全要素生产率在第一期以后就没有自我强化作用了。这也说明绿色全要素生产率更依赖于外部环境中的环境改善、技术进步、科技效率提高等而进步,自我强化路径较弱。

4.5.2. 数字经济与产业结构升级的互动关系

图4~8的编号(2)为产业结构升级对数字经济的脉冲响应图。面对产业结构升级每一个标准差的冲击,在全国层面以及不同地区,数字经济表现为长期的负向效应,但是这种负向效应随着时间先加强后削弱。这说明,短期内,产业结构升级可能对于全国大部分地区来说并未显现出明显的刺激经济发展的作用,相反可能会在一定程度上造成“产业空心化”。产业空心化的常见表现有实体资本、产业技术以及区域产业出现“去工业化”的趋势(曾晓宏,2016) [22] 。此外,产业结构升级本身具有一定的惰性,故而导致其对数字经济产生一定的抑制作用。

图4~8的编号(4)为数字经济对产业结构的脉冲响应图。面对数字经济一个标准差的冲击,全域和除东北之外地区的数字经济都表现出显著的负向效应,且这种正向效应都是随着时间的增长先增加后在第4期左右之后渐趋平稳。这说明数字经济对产业结构升级具有积极的促进作用,数字经济可以促进低效率产业向高效率产业转移,并推动产业内部的技术创新,从而加快产业结构升级。但是随着时间的推移,数字经济带来的优势效应逐渐降低。

4.5.3. 数字经济与绿色全要素生产率的互动关系

图4~8的编号(3)为绿色全要素生产率对数字经济的脉冲响应图。面对绿色全要素生产率一个标准差的冲击,全域和除东北之外的地区的数字经济都表现出显著的负向效应,且这种负向效应初始会强化,在第2期之后负向影响会逐渐削弱。东北地区绿色全要素生产率对数字经济的脉冲响应效果不明显。

图4~8的编号(7)为数字经济对绿色全要素生产率的脉冲响应图。根据GMM计量结果,除西部地区之外,数字经济对绿色全要素生产率的影响并未通过显著性检验。根据脉冲响应图,面对数字经济一个标准差的冲击,西部地区的绿色全要素生产率表现出显著的正向效应,但这种正向效应的作用初始显著进而逐渐削弱,到第6期以后逐渐平稳。

4.5.4. 产业结构升级与绿色全要素生产率的互动关系

图4~8的编号(6)为绿色全要素生产率对产业结构升级的脉冲响应图。面对绿色全要素生产率一个标准差的冲击,除东北地区是微弱的正向作用之外,全域和其他地区的产业结构升级都表现出显著的负向效应,且这种负向效应在第2期之后逐渐削弱。绿色全要素生产率的提高主要是技术层面的进步,但是持续的技术进步可能会导致产能过剩以及要素资源配置效率低下等问题,所以不利于产业结构的转型升级(吴华英,刘霞辉,苏志庆,2022) [23] 。但是随着时间的推移,绿色全要素生产率带来的技术进步会被产业消化,从而带动产业创新,其削弱作用也会降低。东北地区的产业结构升级表现为正向效应,正向效应先增强后降低。

Figure 4. Pulse response function diagram in the entire domain

图4. 全域脉冲响应函数图

图4~8的编号(8)为产业结构升级对绿色全要素生产率的脉冲响应图。面对产业结构升级一个标准差的冲击,全国层面的绿色全要素生产率在前两期表现出显著的负向效应,且这种负向作用的力度先增长后下降。产业结构升级对绿色全要素生产率的影响效果受到不同地区要素禀赋、生产效能、政府补贴等因素的制约,故而不同地区产业结构升级对绿色全要素生产率的脉冲响应结果不同。

Figure 5. Pulse response function diagram in the eastern region

图5. 东部地区脉冲响应函数图

Figure 6. Pulse response function diagram in the central region

图6. 中部地区脉冲响应函数图

Figure 7. Pulse response function diagram in the western region

图7. 西部脉冲响应函数图

Figure 8. Pulse response function diagram in Northeast China

图8. 东北脉冲响应函数图

4.6. 方差分解

为了更加精确地揭示数字经济、产业结构升级与绿色全要素生产率在未来的互动关系,评估不同冲击对系统内生变量影响的解释力,本研究分别选取3期和6期进行方差分解预测,分解结果见表10。

Table 10. PVAR variance decomposition results

表10. PVAR方差分解结果

根据方差分解结果,从全国层面来看,数字经济、产业结构升级以及绿色全要素生产率在第3期时三者分别对自身的解释力是96.6%、91.2%和99.8%,这说明三者更加依赖于自身的发展路径,特别是绿色全要素生产率。随着时间的推移,三者对自身的解释力变弱,但是绿色全要素生产率没变。在第6期时,数字经济和绿色全要素生产率分别对产业结构升级贡献了13.2%和2.8%的解释力,说明数字经济是影响产业结构升级的主要因素。产业结构升级和绿色全要素生产率分别对数字经济贡献了0.3%和4%的解释力,说明绿色全要素生产率是影响数字经济发展的主要因素。同样在第6期时,数字经济和产业结构升级分别对绿色全要素生产率贡献了0.2%和0%的解释力,说明两者对绿色全要素生产率的解释力有限。

其他不同地区大致与全国层面相近,不同的是西部地区和东北地区绿色全要素生产率更明显受到数字经济的影响,比如第6期,数字经济对绿色全要素生产率分别贡献了1.8%和1.3%的解释力,远高于其他地区的0.1%或0.2%。这说明数字经济的发展对西部地区和东北地区的绿色全要素生产率的提升更有显著意义。

4.7. 稳健性检验

面板向量自回归的结果可能会受到内生向量排序的影响。因此,为了避免分析结果的偶然性,本研究参考杨友才(2019) [24] 的方法,通过改变相关性高的内生变量的排序判断结果的稳健性。

根据变量相关性的检验结果,东部、中部、西部、东北地区数字经济与产业结构的相关性最大,所以将数字经济与产业结构的顺序调整之后进行回归。回归结果与之前相差无几,因此可以认为本研究的研究结果是稳健可信的。

5. 结论与建议

本研究从索洛增长模型出发,发现数字经济、产业结构升级和绿色全要素生产率之间可能存在互动关系。文章搜集了全国279个地级市2011~2020年的面板数据,并对东部、中部、西部、东北地区三者的耦合协调关系进行了分析。发现三者的耦合协调度随着时间的推移而加强,为了进一步研究三者的互动关系,本研究又通过面板向量自回归模型进行了实证分析。回归结果发现:第一,从全国层面来看,数字经济、产业结构升级的发展受到自身发展路径的正向影响,但是这种正向效应随着时间的推移而减少。第二,通过脉冲响应发现:数字经济对产业结构升级存在显著的正面作用,但是这种正向效应随着时间推移降低。产业结构升级对数字经济的影响在全国层面和不同地区的影响不同,在全国、东部地区及中部对数字经济有微弱的负向影响,在西部地区和东北地区没有通过显著性检验。产业结构高级化反映了向技术化、服务化以及加工化发展的倾向,表现为高附加值产业在产业结构中的提升。东部地区受到国家政策红利影响,产业结构升级主要表现为两方面的积极作用(张明斗,吴庆帮,李维露,2021) [25] :一方面促使生产要素从低效率部门向高效率部门转移产生“结构红利”,另一方面促使产业内部技术置换创新产生创新驱动效应。中部地区承接了东部地区的产业转移,其产业政策会明显引起当地去工业化,良性的去工业化表现为制造业服务化,恶性的去工业化表现为资本大量流入房地产、金融等投机领域,导致制造业空心化、“空心化陷阱”。这种空心化的结果可能会削弱产业结构高级化带来的正面影响,导致产业结构升级带来的“创造性破坏效应”(比如失业)要大于其所带来的正面效应。第三,全国及大部分地区绿色全要素生产率对数字经济的影响存在削弱作用,且这种削弱作用随着时间逐渐减少。除东北地区之外,绿色全要素生产率的提升会阻碍产业结构升级,但是这种制约作用随着时间推移而降低。正如前文分析,绿色全要素生产率考虑了环境和能源约束,故而其增长会对传统经济模式造成打击和阵痛。但是这种负面影响并非持续,当环境质量改善、技术能力创新、经济模式发展之后,绿色全要素生产率对数字经济的阻碍作用就会降低。第四,通过方差分解预测分析,绿色全要素生产率是影响数字经济发展的主要因素,数字经济是影响产业结构升级的主要因素。西部和东北地区数字经济对绿色全要素生产率的提升有更多的解释力。究其原因,绿色全要素生产率的提升代表单位能耗降低、技术进步以及技术效率提高,这也意味着第一二产业有了除要素驱动之外技术创新、知识经济的规模溢出效应、高效生产管理组织能力以及企业家对市场绿色合理预判等新的高质量发展路径,故而可以促进农业、制造业等第一二产业的产业结构升级。针对研究结论,本研究提出如下政策建议。

1、加大对数字经济、产业结构升级、绿色全要素生产率的政策支持力度

充分发挥大数据、大网络、大系统、大平台的作用,利用全国统一大市场整合不同地区、不同产业的资源,推动中国经济高质量发展。首先,应该加大数字新兴技术的基础建设支出,尤其是加大落后地区的投入,通过云技术、人工智能、大数据等助力技术创新,促进数字技术和金融服务的融合优化数字经济增长模式。第二,根据“配第–克拉克定理”,随着经济发展水平的提高,劳动力会逐渐从第一产业转移到第二、三产业,第三产业所占的国民收入和劳动力比重也会逐渐上升。这意味着政府需要推出适时合理的产业政策以及相关完备的就业及收入分配政策等,从而为产业结构升级提高政策支持。第三,增大生态环境保护投入,完善绿色能源补贴制度,挖掘绿色经济新机遇,推动绿色产业的发展。从短期来看,生态环保的发展可能会对经济发展带来下行压力,但是长期来说这种转型阵痛的负面作用会逐渐消减。因此,坚定五大发展理念,继续支持绿色生态环保,推动绿色、清洁生产方式的发展。第四,重视不同地域之间数字经济、产业结构升级以及绿色全要素生产率互动关系的差异,关注三者互动关系随时间变迁的变化发展,因地制宜统筹推进,促进全国不同地区经济高质量发展。

2、促进构建数字经济和产业结构升级之间的联动机制

数字经济和产业结构升级之间存在互动的因果关系,故此要加强两者之间的联动机制,加强数字经济对产业结构升级的促进作用,警惕并缓解产业结构升级造成的企业脱实向虚、地区产业结构空心化等不良后果,推动数字经济和产业结构升级的双向发展。加强数字经济基础设施建设,催生数字技术相关的数字企业发展,发挥数字经济的正向空间溢出效应。加快数字技术对农业、制造业、服务业的改造升级,聚焦关键领域,打造数字产业的产业集聚,提升产业链现代化进程。为了避免产业结构升级造成的不良影响,本研究认为应该从收入分配、区域产业协同联动发展等改变。第一,随着数字信息和通信技术的增加、组织实践以及产品服务的变化,以技能为导向的技术进步就需要更高技能的劳动者,从而提高劳动者的就业培训就非常重要。为了弥补资本替代劳动要素带来的劳动收入分配占比下降的问题,应该帮扶衰退产业劳动者,提供合适的再就业教育培训,降低技能差异造成的收入差距。第二,产业结构升级要关注地区差异,发展区域合作联动机制,优化产业布局,保证不同区域之间合理的梯度落差,引导资源要素合理转移,使低梯度地区能够承接高梯度地区中低端产业溢出。第三,产业智能化会出现机器人替代人工的现象,每一个机器人的增加,就会造成每千工人就业比降低0.2%,工资降低0.42% (Acemoglu和Restrepo,2020) [26] 。鼓励新型智能化产业发展的同时,挖掘发挥新型数字化服务产业的就业补偿效应,优化就业结构改善就业质量。

3、正确面对绿色发展阵痛,发挥数字经济、产业结构升级在绿色建设中的地位和作用

绿色全要素生产率是影响数字经济和产业结构升级的重要原因,绿色全要素生产率提高短期内会削弱数字经济的效果,阻碍产业结构升级进程,这也说明绿色全要素生产率的发展具有很大的发展空间。因此要正确面对绿色生产率提高带来的问题,发挥绿色全要素生产率在产业结构转型升级和数字经济发展中的地位和作用,合理对待绿色全要素生产率提高造成的短暂阵痛,发挥绿色全要素生产率的正向效应。我们知道,全要素生产率的提高意味着更有效率、更加有效地利用劳动力和资本资源,全要素生产率的提高会产生创造性破坏效应,即降低接受培训的个人的失业率,同时增加未经培训的非熟练工人的失业率。

根据研究结果,数字经济和产业结构升级虽然提高了绿色全要素生产率的系数,但是并未通过显著性检验,结果说明数字经济和产业结构升级在促进绿色发展中的作用还是很大空间。应该促进数字经济和绿色实体经济发展的融合,挖掘数字技术在绿色经济中的要素潜力,充分发挥数字普惠金融在绿色科技创新中的促进作用,推动绿色新兴产业的发展,引导拉动社会绿色消费。具体来说,可以通过三方面进行:第一,构建数字政府,为绿色技术创新发展提供更多的制度保障;发挥全国统一大市场在绿色技术创新体系构建中的决定性作用,降低绿色产业交易成本。第二,发挥数字经济对绿色经济发展的引擎作用,在绿色可持续发展的理念下推动产业的数字化转型,淘汰落后产能,升级绿色发展路径。第三,加大数字普惠金融对绿色产业和绿色消费的金融产品供给,降低企业绿色融资和绿色生产的成本,转变社会消费观念,倡导低碳环保、绿色消费。

基金项目

江苏省高校哲学社会科学“江苏省产业结构演进与绿色技术进步的耦合协调性研究”2021SJA1728。

NOTES

1东部包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北包括:辽宁、吉林和黑龙江。