1. 引言

石笼网箱,由固定填充石料的网格式铁丝笼箱和其内的填充石料构成。传统的格宾石笼网箱工艺简单、施工便捷、成本低廉,作为河流改道和堤岸防护的主要方法,以其极高的耐腐蚀性和延展性等优势在上个世纪就已广泛运用于河流的堤岸维护等水利建筑施工中。石笼网箱天然的透水性具有防止水土流失的作用,填充物缝隙具有良好的通透性,有利于植物自然生长,在水质改良和生态恢复方面可以发挥独特的优势作用。除此之外,石笼网箱所具有的强度高、灵活度好等特点,使其也被广泛运用于道路的修建和路基维护等土木工程中。

随着建筑技术的进步与审美的多元化发展,如今的石笼网箱已不仅应用于水利路桥等土木工程建设,也广泛应用于建筑景观和风景园林的设计之中。石笼网箱在建筑中既可以充当挡土墙、护坡墙,也可以用作结构加固,改善建筑所在地基的稳定性,甚至可以不拘泥于填充物的材质,摇身一变成为立体绿化带或是景观装饰墙。

今日,建筑师们对于石笼网箱的优化和建筑材料的创新已经达到了新的高度,基于石笼网箱体系作为建筑设计元素的材料功能为建筑师们所发掘,也逐渐融入到城市景观和建筑装饰的范畴。

2. 石笼网箱建筑的构造原理

2.1. 石笼网箱结构体系

传统石笼网箱由铁丝编织或焊接而成的格宾网箱与填充石料构成。宾格网箱经电镀或PVC涂料处理,抗氧化、耐腐蚀。填充石料选用抗风化性较好的石块作为填料,质地坚硬的石料耐磨损、抗腐蚀,形状不规则的石料更有利于应力分散,石料之间相互连锁确保其填充的石笼网箱不易在外力冲击下发生形变。

常见的石笼网箱结构体系有宾格护垫结构、宾格网结构以及石笼网箱结构,三者的结构强度与抗腐蚀性依次提高。

宾格护垫结构,顾名思义是由高度远小于截面宽度与长度的金属网面包裹填充石料而成,主要应用于水利建筑的护堤护坡与河道防冲刷等工程中,结构柔性高,对地基与地形有良好的适应性。

宾格网结构是石笼网箱建筑中最为普遍的结构体系,通常由铁丝编织的六边形网格构成的长方体笼架与填充石料构成,主要应用于水利工程的挡土墙及铁路、公路等的路基防护等,具有良好的耐冲刷性。

石笼网箱结构通常由重型六角网等钢材折叠、焊接而成,网箱结构本身具备一定的刚性,网箱内填充石料或其他材料,填充材料可同时起到分散应力或装饰左右,通常用于园林景观或建筑围墙等。

2.2. 石笼网箱结构特点

由于制作宾格网等传统石笼网箱的铁丝具有良好的柔性挠曲性,可以确保石笼网箱在受到应力改变时即使内部受力填充材料产生交错挤压,网箱产生部分弯曲但不至断裂。因此,传统石笼网箱对与弯曲形变具有良好的适应性,对于地基沉降变形等由于建筑地基发生变化导致地面变形具有较好的适应能力。

其次,石笼网箱具有很好的渗透性,可以在各类护堤护坡工程中提升坝体、路基的抗冲刷能力,同时免去办法排水管道的设置。填充石料间的空隙为石笼网箱建筑提供了优良的排水性能,使其充分兼容不同季节的水位变化,优化了坝体、路基的抗冲刷性能,进一步减少甚至消除随水深变化而作用于挡土墙上的水流压力,大幅提升了建筑物的稳定性与安全性。

2.3. 石笼网箱施工工艺

石笼网箱因其结构具备模块化的特点,可以直接于工程现场进行结构组装、网箱安装、石料填充、封盖捆扎等一系列施工过程。

例如在石笼网箱挡土墙的现场安装过程中,只需沿地基两侧各设一排钢筋拉杆,位于挡土墙以下2米和3米处,钢筋拉杆间依据挡土墙长度设2至3根细拉杆,两端以螺栓固定,宾格网固定于拉杆后在槽内回填碎石并夯实即可 [1] 。

3. 石笼网箱建筑的应用

3.1. 石笼网箱建筑的优势

石笼网箱建筑最大的优势,是施工简便。石笼网箱的生产过程高度机械化,生产效率高,施工速度快,可以充分保证施工进度。现场施工过程中对于施工技术的要求不高,设计师可以依据需求和场地实时状态对于石笼网箱的排布进行现场调整。

其次是造价低廉,节约施工成本。尤其对于山区施工的项目,由于交通不便、预算不足等现实问题,石笼网箱中的填充石料可就地取材,节约成本。

其三是护堤护坡效果好,且具有一定的景观美化作用。随着石笼网箱体系的更新迭代,各种生态石笼网箱与植被石笼网箱工艺日益成熟,可将土木工程与生态绿化、农业优化相结合,在有效巩固水源质量、防治水土流失的同时带来经济效益 [2] 。

此外,石笼网箱建筑的维护成本低,使用寿命长,抗风险能力强。石笼网箱将建筑整体分隔成无数个独立的长方体模块,外力冲击的影响对于整体建筑而言是局部的,不易扩散至建筑的整体结构,因此对于自然破坏和极端天气都有较强的抵抗能力。

3.2. 石笼网箱建筑的广泛应用

传统石笼网箱普遍应用于水利工程中,特殊的柔性结构足以适应河道边坡的变动与水流的冲击,相较于刚性结构的防护建筑更不易被水流破坏,安全性与稳定性更高。

石笼网箱多孔性的特征为其提供了较强的抗冲刷能力,能够承受较强水流速度的冲刷,且石笼网箱的多孔结构保障了其良好的透水性,对于地下水的自然沉降及过滤的辅助作用显著,泥沙沉降与植物生长有助于帮助水环境恢复其原有生态。因此,石笼网箱的应用不仅仅局限于堤坝护岸和水利治理,也广泛应用于公路护坡以及山体陡坡复绿等土木工程中,不仅可以实现边坡防护的功能,同时也可达到道路绿化、景观美化的效果 [3] 。

随着石笼网箱专利技术的更迭和建筑材料的演进,依托于各种创新型石笼网箱体系的建筑设计日益成熟,不仅成为了城市景观中的宠儿,甚至在公共建筑和民宿建筑中也常常见到石笼网箱的设计元素。

随着建筑设计师们创新意识的发展和创意思维的发散,石笼网箱早已不再仅局限于传统的格宾网或石料填充,网箱形式与填充材料逐渐丰富多变,适应性与艺术性相辅相成,更加广泛地应用于园林设计、室内设计、景观设计、以及建筑设计之中。

4. 基于创新型石笼网箱体系的露天展演建筑设计方案

4.1. 场地分析——自然环境与先锋艺术的碰撞

本建筑设计方案的场地位于苏格兰东南部的爱丁堡市,爱丁堡国际艺术节活动街区范围内。

爱丁堡国际艺术节活动场地沿爱丁堡市皇家大道设置,整体范围位于东海岸的苏格兰中央地带,沿福斯湾一线,临近苏格兰北海。

其中本次露天展演建筑的设计场地区域(见图1)位于爱丁堡市皇家大道沿街的邓巴巷内,景观花园与公元十四世纪教堂建筑之间的一片草地之上,越过低矮的石墙可以眺望位于荷里路德公园的著名景点亚瑟王座山峰。

邓巴巷以其土地所有权家族姓氏“邓巴”命名,巷内原有一座种植薰衣草与迷迭香的景观花园,并以圆柏和灌木作为围护绿化。场地周围由高大的树木围绕而生,使得场地空间得到自然覆盖,因此本次设计的建筑结构主体以模块化的石笼网箱体系构成,使建筑主体与邓巴巷的原生环境有机结合起来。

4.2. 文脉分析——历史文脉与人文环境的融合

4.2.1. 历史文脉

爱丁堡市,作为苏格兰首府、英国著名的文化城市之一,历史悠久,艺术底蕴深厚,许多历史建筑如爱丁堡城堡、圣吉尔斯主教堂以及中世纪地堡荷里路德宫等均保存完好。在过去的三百年里,爱丁堡一直是苏格兰的经济中心之一,现今主要依靠金融业和旅游业发展,是目前除伦敦以外英国最大的金融中心。

爱丁堡国际艺术节活动区域所覆盖的爱丁堡旧城,依托于爱丁堡市皇家大道发展而来,其中位于爱丁堡城堡与荷里路德宫之间长达一英里的爱丁堡市皇家大道沿街是旧城区最繁华的街区。作为被联合国教科文组织收录的历史文化遗产,爱丁堡旧城的建筑历史可追溯至公元六世纪,沿途古老的道行树也充满了历史气息。

4.2.2. 人文环境

爱丁堡国际艺术节(见图2)始于1947年,自2004年后于每年的八月在爱丁堡市举行,是英国最隆重的年度艺术盛会,汇集了欧洲乃至全世界的领先画廊、艺术家博物馆,以及先锋艺廊等艺术展览空间,以及小众戏剧、先锋戏剧等舞台表演剧团。由无数知名或新兴的艺术家们组成的先锋艺术组织于每年八月聚集于此,将他们的作品带给来自世界各地的观众与游客,以此创造最具活力与创新精神的艺术形式。

历年参与爱丁堡国际艺术节的展览与演出中,除部分特殊剧目外通常免费向公众开放,展演空间也多为开放或半开放场地,观众与艺术家之间可以进行自由友好的艺术交流与互动。

Figure 2. Edinburgh international art festival views

图2. 爱丁堡国际艺术节街景②

4.3. 功能分析——“展”“演”“观”的交互

4.3.1. 功能需求

本设计方案的初始功能诉求是为某先锋戏剧团队设计一座小型互动实验剧场,后经由甲方舞台艺术家提出需在艺术节后期作为装置艺术展览的功能要求(见图3)。经过多次模型推演,最终决定采用石笼网箱的模块化结构构成建筑的结构主体,充分发挥其可循环性能与自由组装性能,使之成为可依据艺术展览、戏剧演出,以及游客观影观展的不同需求改变建筑空间与舞台场地的露天展演建筑设计,为爱丁堡国际艺术节的艺术展览与戏剧演出提供一处适应性场地。

Figure 3. Architectural performance function renderings

图3. 建筑展演功能效果图③

4.3.2. 功能转化

Figure 4. Architectural function bubble diagram

图4. 建筑功能气泡图③

爱丁堡市皇家大道沿街的小巷大多为袋装路段,由穿过沿街建筑的逼仄入口进入小巷,巷内的空间由石墙两侧外的建筑围合,整体环境相对封闭。尤其是卡尔顿路和荷里路德路之间的小巷,因其得天独厚的周边建筑环境和植被覆盖,光环境与声场具备天然的戏剧性和混响效果。基于场地空间良好得自然植被覆盖,本建筑在设计方案中取消了地上的建筑覆顶与传统的围合墙体,改用不同层级高度的台阶以区隔演出舞台、展览场地以及观演区域。“展”“演”“观”三者之间既有交互也有区隔,使用空间可以经由模块化石笼网箱的重组进行调整与转化,弱化了观众与展演者之间的边界(见图4)。

艺术节后期,戏剧演出告一段落,本建筑可通过调整原舞台区域空间以配合艺术团队为其装置艺术展览作为环境建筑依托,在此处存续至次年艺术节前。

4.3.3. 功能流线

在此设计方案中,地上建筑部分的观众席位与演出舞台均由一系列相同高度的石笼网箱以模块化系统构成数层阶梯。“楼梯”(见图5)既是观演区与舞台之间的连接也是界限,位置与高度可依据不同剧目舞台设计的需求而重新调整装配,充分满足建筑在不同演出形式下的功能需求。

艺术节后期作为装置艺术陈设展区使用期间,楼梯与舞台平面将依据展品的陈列需求进行调整,参观者可沿楼梯规划的路线进行参观。

4.4. 设计分析——“时间”与“空间”的重构

4.4.1. 设计概念

Figure 6. Architectural concept renderings

图6. 建筑概念效果图③

先锋戏剧,尤其是互动戏剧,以其强烈的艺术色彩与实验性成为当今艺术家热衷追求的艺术形式之一。互动戏剧模糊了演出者与观演者之间的界限,打破了剧中人的“第四面墙”,将演出者与观演者的世界合而为一。戏剧之中,时间与空间的概念皆被艺术表演所解构,在戏剧的推演之中重组为独立于现实世界的虚幻时空。

本建筑设计方案以“Somewhere Called Nowhere”为设计概念,取义自“虚无之地”,即以石笼网箱为建筑材料,由模块化石笼网箱体系构成建筑主体,使整座建筑可以消隐于古老街巷的石墙与碎石路面之间。建筑构成模块的元件化,确保了建筑的每一个构成部分都可以灵活重组,平台与围墙之间可以任意转换,建筑空间可依托于使用功能的不同而转换(见图6)。

换言之,这座建筑中的每一个空间,每一处墙体,每一座平台,都能够根据使用者当下的需求来决定,它既可以“存在”,也可以“不存在”。

4.4.2. 平面设计

本建筑设计方案的建筑主体由地上和地下两部分构成(见图7)。

建筑地下部分的室内空间由三个独立空间构成,为戏剧演出提供演出后台、演员更衣室、化妆间、办公接待等一系列功能性空间。其中较大的独立空间可以使用模块化石笼网箱墙体进行自由分割,从而满足不同剧目演出时备场功能的调整。艺术节后期作为装置艺术展览空间使用时,地下部分可作为艺术品存储仓库和导览接待等功能空间进行重组规划。

建筑地上部分由不同层次的舞台平面和观演看台构成,模块化的石笼网箱既可以满足不同戏剧演出舞台的场景变化,也可以根据戏剧剧情的推演进行布景变更。不同层次的舞台平面和观演看台之间以楼梯作为连接点穿插其中,有利于观众沉浸其中并积极参与表演,为观演互动提供充足的自由空间。

4.4.3. 立面设计

本建筑方案的立面设计着重与建筑与环境的融合与互利。

建筑的地上部分,各个相邻层阶梯之间的缩进与悬挑采取等差或间差的递进逻辑进行累加,在基础形态下各层阶梯边缘相连呈现流畅的曲线。石笼网箱的原生质感使得整体建筑自下而上一气呵成,犹如雨后新蕈自这片土地生长而来,又如原本就伫立此地的小小山丘。楼梯、舞台、看台互相交织,自由灵活的模块化石笼网箱体系可以依据使用需求变各个室内外空间的开放与封闭,也可在建筑两侧的舞台平面下方为游客提供遮阳、休息和避雨功能的半开放空间(见图8)。

4.4.4. 剖面设计

本建筑的剖面设计方案,沿用了立面设计中各相邻层阶梯之间的递进逻辑,依照戏剧演出的需求进行不同高度平面的排序,在满足舞台与看台高低错落的同时确保人流动线有迹可循。

模块化石笼网箱体系优秀的灵活性特质,完美地满足了使用者对于不同剧目演出舞台变更的需求。建筑地下部分相对独立的室内空间设计便于演职人员根据自身需求调整房间大小,甚至可以自由调整房间数量与面积分配(见图9)。

4.4.5. 石笼网箱模块设计

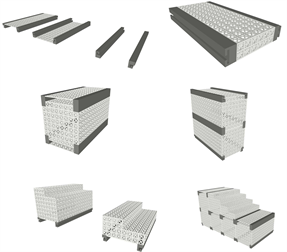

Figure 10. Stone cage modular components diagram

图10. 石笼网箱模块化元件示意图③

本建筑的设计方案,主体建筑由四种模块化的石笼网箱的网箱元件进行组装构成 [4] ,其中包括一种长宽高为1.2*0.6*0.6 M的标准模块,以及一种长宽高为1.2*0.6*0.15 M顶盖模块和两种台阶高度为0.15 M、长宽高分别为1.2*0.6*0.6 M和1.2*0.6*0.3 M的楼梯模块(见图10)。

每组元件的边棱镶嵌有卡榫,组装时可依据演出剧目的舞台需求随时进行布景调整。

四种不同型号的模块化石笼网箱元件确保了整座建筑在后期使用过程中可以如拼乐高一般随时进结构改动,也可以通过改变网箱内的石块填充密度甚至改变填充物成分以改变所处建筑空间的光环境与封闭程度。

石笼网箱优越的透光性和透气性,缓解了小型剧场的压迫感,也有利于提升建筑整体空间的连续性和流动感。

建筑自地下部分延伸至花园中的楼梯模块可以依托于石笼网箱进行绿植培养,将贴临的灌木根系引入石笼网箱中形成柔性挡土墙 [5] ,亦使建筑与景观环境相辅相融。

5. 结语

石笼网箱在建筑中应用由来已久,但通常局限于水利路桥的护堤护坡等土木工程项目中。近几年,随着建筑审美的多元化与建筑材料的飞速发展,应用于建筑和景观艺术的石笼网体系成为了我国建筑师的新兴追求。石笼网体系本身具有的高度模块化特征为建筑的设计与施工提供了创新型思路,不断更新的结构与材料对于如今的建筑设计从业者而言是巨大的挑战,但更是不可多得的机遇。建筑设计从业者应结合石笼网箱的结构特点和模块化优势,充分发挥其自由灵活的特性,打造真正为功能服务、为人服务的人性化建筑设计。

注 释

①图1来源:谷歌地图截图,作者自摄

②图2来源:作者自摄,网页引用, https://www.eif.co.uk/news-and-blogs/1927-a-theatre-company-with-a-twist

③图3~10来源:作者自绘