1. 引言

2015年7月,中共中央在北京首次召开党的群团工作会议,标志着群团组织在社会治理中迈向新的发展阶段。一方面,群团组织自身要摒弃固守的观念,积极主动地参与社会治理;另一方面,地方党政机关要加强对群团组织的认识和支持,改进群团组织的工作,强化群众意识,反映群众诉求,维护群众权益。2016年9月,中共中央办公厅印发《全国妇联改革方案》(以下简称《方案》),标志着新时代妇联改革迈出了历史性步伐。针对妇联基层组织服务妇女群众渠道不畅、能力不强等问题,《方案》从七个方面提出了改革措施。2017年党的十九大报告中多次提到妇女工作和妇联组织,如保障妇女儿童合法权益,健全农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系等,进一步体现了党中央关怀妇女群众冷暖安危、关心妇联组织健康发展的态度。2018年3月,中共中央印发的《深化党和国家机构改革》再一次重申:着力建设有活力、办实事的群团组织,同时全面提高群团组织的工作能力,发挥群团组织的枢纽作用。

随着中国社会的快速发展和城乡差距的日益扩大,农村社会治理已经成为当前社会发展的重要议题。在这一背景下,基层妇联组织作为农村社会治理的重要参与者,扮演着越来越重要的角色。基层是妇联改革的主战场,基层组织建设与改革更是重中之重。一方面,妇女群众的利益诉求发生在基层;另一方面,各项改革举措的落实也是在基层。因此,如何推进妇联基层组织改革成了举足轻重的难题。针对妇联基层组织如何改革,各地妇联进行了各具特色的探索。本文将以Y县村嫂理事会为例,探讨基层妇联组织在社会治理中的行动策略及其逻辑,分析熟人社会的再组织化现象,以期为优化农村社会治理、提升妇女权益和推进社会进步提供有益的思考和借鉴。

本文主要采用案例研究方法透视基层妇联参与社会治理的行动策略及其内在逻辑。这一议题属于“怎么样”和“为什么”类型的问题,因为要回答上述问题,就“需要按时间顺序追溯相互关联的各种事件”,适合的方法当属案例研究方法 [1] 。一般而言,在社会科学研究中,只有直接进入到某个情境中去观察情境中发生的行动,才能真正了解人们作出行动的意义 [2] 。因此本文使用的案例材料均由笔者通过田野调查获得,案例资料的收集时间集中在2021年8月~11月,笔者在此期间对Y县开展了田野观察和访谈记录。据此,本文将以Y县村嫂理事会为分析蓝本,以观察特定群团组织的具体行为为中心来呈现村嫂理事会的成立过程与内在逻辑。基于学术伦理原则,文中涉及到相关利益主体的称谓和信息都经过了匿名处理。

2. 案例呈现

Y县,位于中部地区A省西北部。在近120万人口中,有37万人外出务工。自20世纪90年代外出“务工潮”兴起始,Y县就常年被“三留守”(留守老人、留守妇女、留守儿童)问题困扰。一方面,农村劳动力大规模向经济发达的城市转移,导致农村人口年龄分布极其不均;另一方面,多元社会治理主体缺乏有效参与,导致基层治理体系存在薄弱环节。

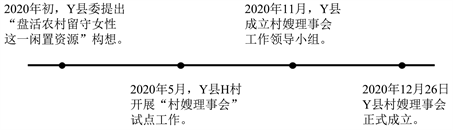

面对当下基层治理难题,2020年初,Y县委兵分数路,深入农村和老百姓的生活之中,深度调研、反复论证,最终提出了“盘活农村留守女性这一闲置资源,激活基层社会治理一池春水”的大胆构想。

Y县县委书记曾表示:“在Y县广大乡村,可以发挥作用的群体,就是留守妇女。但这需要县委、县政府力推、党组织领导、妇联指导,要利用好、发挥好这支‘娘子军’的作用,从资金、政策方方面面给予支持保障,为她们搭建展示自我的平台,引导她们将目光和注意力从家长里短、文化娱乐等投向更广阔的社会,点燃她们积极投身社会实践的激情、激发她们春风化雨般的柔性管理潜能。”

于是,在2020年5月,一场以创新实践村嫂理事会工作、探索基层社会治理新模式的尝试,在Y县S镇H村试点展开。H村共有7326人,包含17个自然庄,1704户,常年在外务工的就有3800多人。H村党支部书记坦言:“上面千条线,下面一根针。基层事务多、任务重、矛盾突出,乡村振兴接续脱贫攻坚,仅靠村‘两委’和村民小组长的有限人手,想实现精细化管理、对百姓的‘零距离服务’,有心无力。”而试点“村嫂”,旨在打通基层组织的“神经末梢”,延伸“服务链条”。

“我是在年初培训之后当的村嫂,到现在已经有半年了。期间向村民们开展过文明城市问卷调研,也宣传过安全生产、用电用火注意事项,为老人们理过发,包过饺子……我觉得村里人推选我当村嫂,是对我的信任。我穿上了工作服红马甲,就是一种责任。村里有许多老人行动不便,我们村嫂就是在日常生活中帮他们套棉被、陪他们唠嗑、教他们使用智能手机。也会有一些放了学的孩子,他们父母都在外打工,我们会教他们做做题、读读课文。”(颍上县W村村嫂访谈记录)

从W村村嫂的访谈中,我们可以总结Y县紧紧抓住农村留守女性这一闲置资源,对她们进行培训和善用,从而激活农村的内生活力,以期实现有效治理。村嫂的主要职能即打通基层服务的“最后一米”,为群众办实事。这点大抵是和其他妇联基层组织改革所相同的,但不同的是,Y县妇联创造性地在本地选举优秀妇女代表担任村嫂,通过本地人“治”本地人的方式,参与社会治理。

2020年11月,Y县成立村嫂理事会工作领导小组,办公室设在县妇联,县妇联主席兼任办公室主任,时任县委书记担任组长,县四大班子主要负责同志担任副组长,财政局、宣传部、民政局、农业农村局、妇联等14家单位“一把手”和各乡镇党委书记为成员,全力推进“村嫂”工作。

2020年12月,《Y县村嫂理事会工作的实施意见(试行)》(以下简称《意见》)出台,明确“村嫂”职责;明确县乡村三级村嫂理事会组织架构、人员选配办法和准则、学习培训制度;明确要求为“村嫂”配备“六个一”。“村嫂”工作补贴由县乡两级共同负担,县级列入每年财政预算,乡镇予以绩效补贴;县级每年表彰100个村嫂理事会、100名优秀会长、500名优秀“村嫂”典型,给予物质和精神奖励。同时,为保障“村嫂”依照理事会章程开展“六员”工作,《意见》明确“村嫂”分工,要求任何单位、个人不经县领导小组同意,不得随意增加“村嫂”工作内容。

2020年12月26日,Y县村嫂理事会正式成立,依照民政注册程序登记备案,成为党组织领导、妇女联合会指导的基层社会组织,同时通过《县村嫂理事会章程》(参见图1)。

Figure 1. The timeline of the establishment of the Village Wives Council

图1. 村嫂理事会的成立时间线

在人员选配上,村嫂理事会成员覆盖到自然村,按照人口比例,每百户左右配备一名“村嫂”。截至2021年3月,全县349个行政村共计推选产生4322名村嫂,年龄结构上以30~50周岁为主体,占比89.9%;文化层次上以初中以上学历为主体,占比93.8%,其中高中学历人数占比约8%,大学学历人数占比约5%;村嫂队伍中有党员418人,占比约9.7%。截止到2021年4月,村嫂们共调解矛盾纠纷5247件,劝导新事新办5311件,上报各类隐患问题5670个,关爱孤寡老人1.1万人次、留守儿童8000多人次。

“我是从隔壁W村嫁过来的……除了日常下地做饭,我们每天就轮流在村里散步晃悠,拾捡路旁垃圾、帮老人修理家电,或者调节婆媳纠纷。谁家电视机不能看了,洗衣机不转了,小媳妇和婆婆吵架了,都找我们,我们就帮他解决。我们要解决不了,就报给村主席,她会想办法的。”(颍上县Z村村嫂访谈记录)

Z村村嫂的访谈记录同样表明了村嫂的工作职能,她们以集体为单位,不再只是独立的个体,反而额外代表着一重身份、一个组织、一种荣誉;也不再只囿于乡村社会的一角,反而以闺女、媳妇等身份拉近与村民之间的距离,调节纠纷、守望互助等 [3] 。

3. 场域、惯习和文化资本:Y县妇联成立理事会的内在逻辑

3.1. 农村妇女所在场域、惯习和文化资本分析

根据场域理论,农村妇女所在的场域为农村场域。农村场域由多个不同类型的小场域组合而成,如农村政治场域、农村文化场域、农村教育场域和农村艺术场域等,本文主要研究前两者。置身于农村场域不同空间位置的行动者可以分为村民个体(在外出务工的背景下,农村妇女占了村民的大多数,她们被戏称为农村留守“386199部队”中的一员)和机关单位两大类,他们之间以基层事务为中介,以个人的利益诉求和乡村的善治发展为目的。机关因管理农村事务、解决农村问题和村民发生关系,村民也因此与机关交往互动。

布迪厄认为,政治场域是所有场域中的基本场域。因此,农村场域同样拥有自身的基本场域——农村政治场域。在政治场域中,行动者的位置是由资本的质量和数量的分布来界定的,依其资本的类型和总量,存在着支配和服从之分 [4] 。村民个体和机关单位在农村政治场域中采取不同的行动策略,相互作用、相互碰撞,进而形成各种政治关系网络。比如,在农村政治场域中占据主导地位的机关单位往往采取保守性的策略以维护现有的场域格局;处于弱势地位的机关单位希望接近主导地位,往往采取柔性策略来扩大资本的数量和质量;处于从属地位的村民个体,往往扮演配合和屈从角色。

农村文化场域塑造着农村妇女的价值体系和认知观念,进而形成特定的场域文化,在这一文化空间中,农村文化形塑了妇女们的行为惯习。正如费孝通先生所言:“从基层上看去,中国社会是乡土性的 [5] 。”在此背景下,农村妇女的惯习是其在农村工作生活、社会实践活动中逐渐内化、累积形成的行动倾向,主要包括个人角色定位、家庭文化背景等。Y县农村妇女的家庭背景、生活环境、文化教育有很大的相似性,因此整体表现为一种组织化的行为。

此外,在上文阐述的三类文化资本中,Y县农村妇女缺乏的是制度形态文化资本和身体形态文化资本。对于前者,她们中的大多出生于上个世纪70年代或80年代,一般只有小学或初中文化水平,更有甚者连字都不认识;对于后者,制度化形态文化资本的缺失必然注定其身体化形态的文化资本后天不足,诗词歌赋、琴棋书画等比较有品位的生活方式她们基本不会,文化修养及情趣也较为缺乏。然而,村嫂理事会的成员在学历上以初中以上为主,在政治上以党员优先,随着其文化水平和思想水平的提高,能力相比之下也有所提升,因而能更好地为村民服务。这与布迪厄“文化资本赋予了某种支配场域的权力、常规和规则,并从中产生利润的权力” [6] 的观点不谋而合。

农村政治场域是Y县妇联活动的具体场所,农村文化场域是Y县农村妇女活动的文化空间,为了推进基层妇联发挥社会治理的作用,也为了在农村政治场域中接近主导地位,前者通过选举同一文化空间内的优秀妇女代表,使自身充分介入到乡村治理的过程中去。采取这一柔性手段,Y县妇联巧妙地避开了与其他处于主导地位的机关单位直接斗争,反而通过“再组织化”的方式充分利用现有资源来获取更多话语权,从而促进自身发展。

3.2. 农村妇女身份的重构

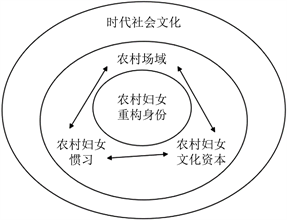

Figure 2. Dynamic mechanism of rural women’s identity reconstruction

图2. 农村妇女身份重构的动态机制图

农村场域影响着农村妇女的角色定位、思维方式、行为活动等,她们在不断的社会实践以及与周围其他行动者的互动中,明确了自身角色,固守着传统观念。然而,Y县妇联基层组织改革——村嫂理事会的成立,在一定程度上重构了农村妇女的身份。在这一重构中,农村场域是农村妇女身份重构的情景基础,惯习是方向引导,文化资本是动力源泉。农村妇女在农村内部得到了支持、获得了称赞,对于自我身份的重构是积极的。从外部来说,农村妇女的身份重构受到了时代社会文化对自己角色期待的牵引,如妇女能顶半边天,这些文化会通过大大小小的场域对农村妇女施加影响;从内部来说,当农村妇女面临外来角色的需求时,自身要达到一个平衡,这个过程需要不断地学习与反思。外部的力量层层向内影响渗透,真正的改变依赖于内部的改变,这种从外向内的方式 [7] ,组成了乡村妇女重构其身份的动态机制图(具体如图2所示)。

4. 熟人社会的再组织化:条件与局限

4.1. 熟人社会的再组织化

本文依托案例研究方法,基于对Y县妇联参与社会治理的观察,凝练出熟人社会的再组织化这一概念。熟人社会的再组织化是指外部组织为激活村庄能动性,依据一定的规则和程序,将村庄内部本就熟悉的个人集合成一个社会组织的过程。这是一个转变过程,即村民由具有组织性质的熟人社会中的“传统的自由人”转向“现代的组织人”的过程 [8] 。

Y县村民长期生活在村庄中,与土地打交道,形成了物理形态上的村落熟人社会。这个熟人社会是村庄社会历史生活实践的沉淀,是Y县妇联一直想打通的基层服务“最后一米”。但是熟人社会讲究人情世故,人们不愿意冒尖,久而久之,生活方式、行为准则逐渐趋同,这在一定程度上弱化了人们的创新思维,导致人们不愿意接受革新与改变。而建立村嫂理事会这一社会组织,就是通过熟人社会的再组织化,从中选取一部分优秀妇女,以家带村、以点带面,代为妇联服务广大村民群众,使得妇联的工作重心得到有效下移。

成立理事会后,通过具有信任基础的村民之间的交流互动,不仅调动了村民的积极性,同时也把治理对象变成了治理主体,社会治理成本明显下降,并且村民的参与感、获得感、幸福感也在节节攀升。同时,在“自上而下”的公共产品供给机制中,村民的真实需求很难得到有效表达,国家提供的公共产品与其需求之间存在一定偏差。但是,农村女性源自农村,她们更深刻地了解村民们的生活需求,并且能以女性特有的敏感和细心为生活不便的村民提供力所能及的帮助。

4.2. 再组织化驱动社会治理的条件

一是再组织化的群体需要具备一定的专业技能。只有再组织化的群体具备合适的技术能力,才能在活动方案的设计、活动规范的执行中有效地服务目标人群。这既可以借助于县、乡政府层面的培训班,也可以充分利用乡贤资源,从而有效提升再组织化的专业性。

二是再组织化的群体需要具有组织身份认同感。再组织化不仅意味着人群的联合,还代表着因此形成的力量。再组织化集合成的社会组织,通过连接个人与个人、个人与组织、组织与组织,在熟人社会中形成了多元的、平等的横向联合,运用其沟通、互动的力量将松散的村民凝结成一个共同体 [9] ,从而优化农村公共服务,提高农村善治水平。

三是再组织化的群体需要具有一定的独立性,担任“中间人”角色。独立性是指集合形成的社会组织既能向下传达政府的政策方针,又能对上反映农村群众的诉求呼声,从而有助于解决乡村基层长期以来事实上存在的纵向治理不到底、横向治理不到边的问题。

4.3. 再组织化驱动社会治理的局限

一是人才、资金匮乏。村嫂理事会的成员多是农村妇女,年龄普遍较大,文化水平也不高。这样的人员构成决定了她们在日常生活中只能提供最基本的服务,而对一些专业性较强的问题束手无策 [10] 。有些妇女虽担任着组长、负责人等头衔,但实际上并无相应的指挥管理能力,可能会导致活动的失败。此外,理事会的资金来源于财政拨款,然而政府投入有限,其能够自由支配的资金寥寥无几,进而影响服务质量。

二是组织身份认同感欠缺。“村庄集体意识的结构与公共精神的销蚀,是当代中国乡村治理陷入困境的一个重要的社会性因素 [11] 。”千百年来,人们理所应当地认为女性的职责就是照顾家庭、养老抚幼,她们不应该更不能参与到公共事务的管理中去。这种谬论在千百年的社会化进程中不断发展,使得农村女性的组织身份认同感明显低于男性。

三是独立性不强与消极作为。村嫂理事会作为Y县妇联领导的社会组织,具有一定的行政色彩,对政府也有一定的依赖。本质上它只是Y县妇联可以在基层有效利用的一个抓手,承担着“自上而下”安排体系中的执行一环 [12] 。并且,她们的行动大多源自上级领导巡视或者组织安排,如果没有明确指示的话,她们基本上处于不作为状态。

5. 结论与展望

本文主要通过Y县妇联成立村嫂理事会的案例,研究了基层群团组织改革的行动策略和内在逻辑。通过“场域、惯习和文化资本”的理论透视,揭示了基层群团组织改革并非简单地将制度、资源引入社会治理各领域,而是与基层社会自身性质和外部场域条件有关。据此,笔者提出熟人社会的再组织化概念,为学界研究群团组织参与社会治理提供了新的借鉴。

然而,本文也存在一些不足之处。首先,案例研究的固有局限性较大,无法代表所有基层群团组织改革的情况。因此,未来研究需要采用更加全面的方法,收集更多的数据和案例,以便深入分析各个层面的行动策略。其次,本研究的访谈对象只涉及到了村嫂理事会的部分工作人员(主要是村嫂),如果能够引入更多的信息相关者,如村委会、镇政府等,访谈资料或许可以更加全面。因此,未来研究需要增加访谈对象的多样性,以获得更准确的研究结果。

尽管存在这些不足之处,本研究对基层群团组织改革的理论和实践研究提供了一定的启示。随着社会治理的不断深入,基层群团组织将承担更多的责任,为实现社会治理现代化提供支撑。因此,未来研究需要在不断总结基层群团组织改革实践经验的基础上,探索更加有效的行动策略和逻辑,以促进基层群团组织改革的顺利推进,为实现全面建设社会主义现代化国家目标提供有力保障。