1. 引言

2019年政府工作报告首次提出了高职院校“百万扩招”这一概念 [1] ,同年,教育部同六个部门联合发布了《高职扩招专项工作实施方案》,由教育部职业教育与成人教育司发布实施;2022年,我国高职院校总计1521所,招生546.61万人,连续4年超过普通本科招生规模 [2] 。政策话语的多次提出和政策性文件的相继出台赋予了高职教育发展的全新使命。高职院校扩招政策制定过程中,受到社会环境、利益相关者多方影响,厘清高职扩招政策的制定过程有助于了解高等职业教育扩招的发展历程。国内研究重点多集中于政策操作和执行问题的分析与优化,而本研究关注政策出台前的多因素分析,结合了西方著名的多源流理论,并加以中国特色的分析和解读,从中发现和探讨问题。一定程度拓宽了问题的深度,开阔了研究的视角,以期为高职教育未来的改革与发展提供参考。

2. 多源流理论及其对高职扩招政策的适用性

2.1. 多源流理论框架

1984年,在迈克尔·科恩(Michael Cohen)、詹姆斯·马奇(James March)和约翰·奥尔森(John Olsen)的“垃圾桶”模型基础上,约翰·金登(John W. Kingdon)在《议程、备选方案与公共政策》(Agendas, Alternatives, and Public Policies)一书中通过借鉴和吸收全面理性决策理论、渐进主义决策理论,提出了多源流理论模型(the multiple stream framework)。该理论主要关注议程设置对政策过程的影响,试图解答为什么某一些社会问题能够得到政策制定者的关注,进入政府的议事日程并演变为政策,而另一些问题却得不到重视。

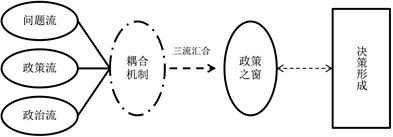

金通认为,社会问题能够得到关注并上升为政策其应对策略是问题源流、政策源流、政治源流的共同作用。问题源流通常指那些引起了决策者注意的但政府及各部门仍未解决的具体事件或问题,如热点事件、客观的指标以及对已有政策的评价反馈等;政策源流指针对某一方面的问题,各种政策共同体所提出的政策建议以及解决方案;政治源流由压力集团间的竞争、选举结果、政党或者意识形态在国会中的分布状况以及国民情绪等因素组成 [3] 。在理想情况下,上述三大源流是相互独立的,有自身的运行脉络。只有在某一时间节点,三大源流才会汇合在一起,这一特定的时间点被称作“政策之窗”。“政策之窗”开启时,三源流耦合,政策问题和政策建议才会被提到政府的决策议程上来,政策过程的多源流理论路径如图1所示。

Figure 1. Multiple streams theory path diagram of policy process

图1. 政策过程的多源流理论路径图

2.2. 多源流理论在高职扩招政策制定的适用性

金通的多源流理论能够对政策议程的形成过程进行全面分析探讨,经过近30年的实践检验与发展,被广泛应用到环境保护、食品健康、文体事业、医疗卫生等政策领域的分析与研究中。该理论本身的包容性与解释力甚至使该模型应用到了外交政策和国际组织战略的宏观分析上 [4] - [9] 。作为当代公共政策过程分析中应用最为广泛的理论工具 [10] ,多源流分析框架得到了学界的普遍认可,成为当前研究公共政策进程的一个重要视角。2004年,《议程、备选方案与公共政策》著作被引入国内一书,书中的多源流理论引发我国学者关注.国内学者利用多源流理论成功分析了扶贫、环境、教育、医疗、农业等领域政策变迁的动力机制 [11] [12] [13] [14] [15] ,还有部分学者运用该理论研究政策议程建立等。

国内学者基于我国政治体制的特殊性对多源流理论进行了合理的修正 [16] 。例如,学者认为由于党政一体的行政体系下,中国的三条源流并非绝对相互独立,而逐步形成出源流间相互影响、互为因果的内在机制。一方面,当问题源流“喷涌而出”时,政治源流会对其进行考核和界定;另一方面,党明确了政策共同体讨论的范围,且会吸收和借鉴政策共同体的政策建议,在政策源流中形成预设性方案 [17] 。

长久以来,学者对政策的研究主要集中在政策操作和执行问题的分析与优化,而对政策“决策前”阶段即政策议程设置方面的研究不足。高职院校“百万扩招”是政府在经济社会转型的多维复杂背景下启动职业教育转型的重大决策,用多源流理论框架来分析国家权力系统出台高职扩招政策的始末,深入探究各种社会因素在政策过程中的作用,丰富了在政策议程设置问题的研究内涵,一定程度拓展了问题的关注视角,具有适切性。

3. 问题源流

3.1. 经济转型升级

我国正处于从制造大国向制造强国的转变时期,经济结构调整和供给侧改革的进一步推进,使生产方式和劳动力市场发生变化。社会对综合性的高素质技能型人才的需求急剧上升。然而,但我国高素质技能型人才仍严重缺乏,亟需调整人才培养结构和培养标准。根据《中国教育百科全书》对高等职业教育的解释,高等职业教育就是以学校教育为主要形式,主要招收中等职业技术学校毕业生和普通高中毕业生,以培养学生实际技能,为国民经济各部门输送高级应用型人才和高级技术工人为培养目的的高层次职业教育 [18] 。根据《2018年第三季度100个城市公共就业服务机构市场供求状况分析》,技术岗位空缺与求职人数的比率均大于1.6。其中,高级工程师、高级技师、高级技能岗位空缺与求职人数的比率较大,分别为2.44、2.26和2.37 [19] 。欧美国家发展经验已经证实,颁布职业教育帮扶政策能够有效地提高劳动者素质,进而满足社会经济产业结构转型的诉求 [20] 。因此,扩大高等职业院校的教育规模可以为经济社会发展提供有力的智力和人才支撑,符合我国经济转型需要。

和部分西方国家的高等教育分类中将高职教育和高等教育严格区分开来的情况不一致,我国高职教育一直属于高等教育类型之一。当前,我国正处于经济转型升级的关键期。不论是实施创新驱动发展战略、建设制造强国,还是破解结构性就业矛盾、满足社会发展需求,都对加快技能人才培养提出了更高要求。高职扩招乃是高等职业教育普及化的大势所趋,凸显了高职教育服务现代化经济体系的重要方向和原则,亦是国家破解当前就业难题、改善民生问题、扩大我国人力资源红利的重大举措之一。

3.2. 指标变化

高职院校扩招政策出台背后的底层逻辑是结构性失业矛盾突出,通过客观的指标变化不难发现当下的“就业难”问题。当前,我国劳动力就业市场对复合型技能人才的需求度较高,但普通高校毕业生的就业力难以满足技能型人才的要求,结构性失业成为社会发展的关键问题。与之相反,高职院校毕业生的就业率稳步上升。2018年的《中国高职高专质量年报》表明,高职高专的就业率为92.1%,职业院校就业率首次超过本科 [21] 。据统计,截止2018年,我国共有约1.65亿的技能人员,而高层次的技能人才只有4791万。技能人才数量占全国就业总数的21.3%,高技能人才数量仅占比6.2%,表明高技能人才数量与占比均难以满足经济发展需求,进而出现高职院校毕业生就业率高于普通本科就业率的情况。就业指标问题充分体现就业市场对高水平高质量技能人才的需求问题,反推至教育系统则要求高等职院校扩大招生规模以满足民众就业需求。扩招政策将有助于进一步发挥高职教育在稳定促进就业方面的重要作用。

就业市场的指标变化似乎并没有改善高职院校的招生困难问题。当前,高职院校学生的社会认可度普遍偏低,存有学业成绩差和品德修养低的刻板印象。其次,由于高职院校办学的美誉度不足,导致教育资源供给侧发生戏剧性变化高职院校学生的就读率低于70%,出现“供过于求”的局面。扩招政策的出台将充分利用高职院校的教育资源。高职院校的数量多和规模大,具备扩招的潜能力,为扩招政策提供了良好的条件。据统计,全国共有2663所高等院校,其中包括了1418所高职高专,占比约为50%。另外,普通高等院校的平均规模为10,605名学生,本科学校的平均规模为14,896名学生,而高职学校的平均仅有6837名学生,占本科学校平均规模的45.9% [22] 。高职院校在扩大招生规模数量方面具有潜力,且就业指标提示其毕业生在就业竞争市场中较为成功,具有内在需求,扩招政策的出台关乎未来高职院校的发展乃至影响我国高等教育未来发展走向高等教育的未来。

3.3. 焦点事件

问题的推广、关注度的提高都离不开地方焦点事件与区域性尝试重大事件的推进。高职教育是与区域经济社会发展联系最密切的教育类型,区域产业经济发展与髙职院校发展存在较强的同构性。研究发现,部分省份的经济发展与高职院校人才供给不匹配的。一方面,企业用工数量远大过高职院校应届毕业生和在校生数量。另一方面,高职人才培养质量存在问题,院校的专业设置与企业用工供需失衡或“错配” [23] 。

广东省拥有我国最大的高职院校群,也存在人才供需结构矛盾和适应性不强的问题。为贯彻习近平总书记关于广东省“四个发展”的指示,推动高职教育的供给侧改革,2019年的2月出台了《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划(2019~2021年)》,提出了广东省高职院校“扩容、提质、强服务”三个目标。该计划指出,要努力加强高职院校建设,改善办学条件,扩大优质高等职业教育资源,提高高等教育毛入学率。到2021年,新增高等职业教育学位12万个以上,省属职业院校集团办学方案全面实施,省级职业技术教育示范基地(清远)基本建成 [24] 。其后,多个省份均试点高职院校扩招,取得了较好的成效。区域性自发的政策是高职百万扩招政策的小范围尝试,本次试点表明高职扩招提供优质的人力资源,能推动高职教育与地方经济的良性互动。地方政策尝试有助于政府对政策进行科学评价和控制风险的同时,可为周边省份乃至全国的决策积累经验和借鉴,具有导向和尝试作用。

4. 政策源流

4.1. 政府机构:国家发展叙事

任何一个项目被提上议程都离不开政府官员的关注,高职扩招政策亦是如此。2019年3月,国家领导人针对高职院校办学时提出:“希望学校不光招收应届高中毕业生,还要通过完善考试招生办法,多招收一些退役军人、下岗职工和农民工。”表明政府部门已经将发展高职教育与稳定就业挂钩,从战略上审视高职院校办学于国家全局的重要价值。

表1列举了2002~2015年间国务院、教育部等部门发布的一系列以高职扩招为特定对象的文件。这些政策呈现出两大阶段性特点:高职扩招规模逐渐扩大和招生方式呈现多元化趋势。2002年到2005年,对高职教育扩招规模的要求从“大体相当”转向“一半以上”,此阶段更注重数量的增加。规模迅速扩张的同时也带来教育教学质量下降、地区教育水平参差不齐等问题。基于此,高职教育政策开始转变由外延式发展向内涵式发展转变。在高职教育扩招政策中改革招生制度,开启各省市的单招试点工作,改善单一的高考录取方式和生源结构,关注高职教育发展的公平性,实现高职教育从有到优的转变。这些相关的政策为《高职扩招专项工作实施方案》的颁布奠定了基础和提供参考,给高等职业教育的改革指明了方向和目标。

Table 1. Higher vocational enrollment expansion policy in 2002~2015

表1. 2002~2015年高职扩招相关政策

4.2. 学者专家:理论研究叙事

教育理论与实践的专业视角解读通常都会受到各方重视,专业研究群体以论文出版、专著发表、咨政报告等形式来影响国家政策的决策进程。在过去的五年中,以“高职教育改革”为主题的文章在知网上发表的文章达到了570篇,高职院校扩招等问题一度学者们关注的焦点广受关注 [25] 。通过科学理性的探讨,有关高职院校扩招政策的解读更加客观、理性,以尊重科学作为逻辑出发点,通过严谨的论证,推导出可靠性的结论。大多数专家和学者对高职扩招政策的重大意义和教育收益给予充分认可。在高职院校的教学改革进程中,有不少的专业人士起到了积极的促进,为政府决策提供了科学的借鉴。江西农业大学的研究者开展了高等职业教育与区域经济发展的协调性研究,该研究发现该地区生产总值稳步增长的同时,高等职业教育规模的扩大发展却相对停滞,研究指出高等职业院校要完善现有的招生机制,多渠道扩大招生生源 [26] 。学者专家的研究发现问题、提出解决方案,肯定了高职扩招意义,促进了政策议程的构建。学者专家的多方论证的过程中,推动了高职扩招政策学术平台之构建。

4.3. 高职院校:办学实践叙事

近年来,我国各大高职院校逐渐认识到了发展高职教育的重要意义,纷纷开展了一系列的办学模式改革以提升办学水平。考试招生方面,多所高职院校开始探索自主招生模式。2004年,江西多所高职院校自行组织招生考试,考试科目和内容均由招生院校决定;2015年,江苏省的大多数高职院校先于普通高考举行职业院校单独招生考试,已被录取的学生不再参加普通高校招生考试。校企合作方面,多所高职院校加大产教融合力度。安徽冶金科技职业学院从2015年开始借鉴德国“双元制”,积极探索产教融合新道路,学院以企业需求为目标向马钢公司提供订单式人才培养支撑和个性化培养方案,为学生创造了优质的实习机会 [27] 。

在高职院校等利益相关者的本土化招生制度改革的尝试和国际化人才培养模式等探索下,我国高职教育不断迈向新的发展阶段。高职院校招生模式的尝试具有中国特色,满足了人民多元化的教育渴求,在招生方面也取得了更大的自主权,逐步脱离普通高考自成体系,推进中国特色职业教育体系的构建。高职院校人才培养模式的探索借鉴了德国“双元制”模式的发展经验,充分发挥企业在人才培养过程中的作用,院校的人才培养深入校企合作,加大产教融合力度。产教融合是我国职业教育的基本特色,当前已成为我国高职教育的主要人才培养模式。近年来,高职院校踊跃尝试对高职教育进行改革,为高职扩招政策提供了丰富经验和有利依据。

5. 政治源流

5.1. 顶层设计

高职教育肩负着培养高素质人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责,是培养制造强国建设主力军的重要阵地。2014年5月2日出台的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》将“培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才”作为总体目标之一,从顶层设计上指明了高职扩招对于制造强国的人才支撑作用 [28] 。制造强国的意涵是以制造业为中心,主导全国经济和社会发展,改进全民生活,创造一个全新面貌的国家。高职扩招响应了该文件对人才的需求,为亟需转型升级的制造业注入新鲜活力。

近年来,中外贸易战、新冠肺炎等对全球供应链安全造成了严重威胁,我国作为全链条工业国家能够有效应对风险与挑战,其背后是专业技术、技能人才为制造业的发展持续供能。同时,为了提升综合国力、增进人民福祉,实现中华民族伟大复兴的中国梦,制造业的转型升级势在必行,由此对人才提出了更高的要求。高职扩招一方面满足了制造业的用工数量需求,另一方面为技能人才提升自身创新能力、提高素质创造机遇。

5.2. 民生诉求

就业是民生之本,也是千万家庭最关注的问题。在经济下行压力大,转型升级的关键期,社会舆论时刻关注就业难题。同时,全民学习、终身学习的理念深入人心,国民普遍希望接受高等教育。此背景下,高职扩招让更多人步入校园,为经济转型升级提供了良好的外在环境。2018年即在“百万扩招”概念提出的前一年,大学毕业生人数达到821万,社会新增就业数为1361万,当年失业人数为974万,考虑到再次就业、返聘人员也有不小的规模,市场上的求职压力再度增加 [29] 。

高职扩招推迟了民众进入劳动力市场,能够有效缓解求职压力,增强人民的幸福感。另外,高职招生范围扩大也优化了高职生源结构。在缓解就业压力的同时,也让更多人有机会接受高等教育。多样化的生源结构进入高职院校后,对其内部转型升级提出挑战、带来机遇,一方面有利于改善人民对于高职院校的刻板印象,另一方面为我国经济转型升级赋能。高职扩招在制定和传达中国特色制度过程中融入中国智慧,为人民的幸福着想的同时,也考虑到了我国经济文化发展的大局。

6. 扩招政策之窗开启的多源流耦合

在对三条不同的源头进行分析之后,约翰·金通提出了三条源头将在一个重要的节点上汇聚起来,形成一个最终的决策,这个过程被称为“政策之窗”。在这段时间里,政策建议、备选方案和解决方案等政策来源的组成部分,在四面八方飘荡,寻找能够附着的问题,或是寻找能够让其更容易被采用的政治事件;将问题张贴在政策提案上,再将其与政治需求相关联,三源合一后政策之窗便敞开了 [30] 。高职教育发展陷入经济结构转型与人力资源不匹配的种种困境中,政府、专家学者和高职院校利益相关者积极行动以推动高职教育改革,顶层设计和民生诉求等政治源流的涌动加速了《高职扩招专项工作实施方案》(以下简称《方案》)的出台,见图2所示。此次高职扩招不仅可以在“量”上迅速为我国高等教育的普及率做出积极贡献,在多次政策目的的描述中也反复强调了“改革”、“发展”等字眼。

Figure 2. The logic diagram of the policy window opening

图2. 政策之窗开启的逻辑图

7. 结语:高职扩招的“中国故事”

首先,党对教育工作的科学治理是中国化高职教育的政治保障。尽管多源流学说带有很强的西方特征,但我国专家学者和政策部门并非完全照搬,而是开展了带有中国特色的新的探索。我国多源流理论是依据中国特色社会主义现阶段发展的条件对西方的加以修改,并投入实践使用,再按照实践经验完善对多源流学说的中国化运用过程。在具备中国特色的多源流理论运用的政策源流中,呈现一“主”二“辅”的政策叙事特点,《方案》也是政策源流的体现。

其次,增强人民的幸福感是发展中国化高职教育的根本动力。在以人民为中心的思想指引下,近年来我国高等职业教育不断提升人才培养规模和质量。高职百万扩招政策的推进优化调整了高职生源的结构,让更多的人有机会接受高等教育的同时,满足了人民多样化的社会需求。另外,分类招生考试政策在我国各地区开始试点实施,各地加强省级统筹,加快建立“职教高考”制度,完善“文化素质 + 职业技能”考试招生办法,为不同类型、不同需求的学生接受高等职业教育提供了越来越多、越来越灵活的入学方式和学习方式。发展中国特色现代高职教育需要时刻关注就业、民生等问题源流,搭建高职人才培养立交桥,办好人民满意的职业教育。

最后,中国制造强国和创新型国家的建设导向要求高职扩招。为了提升我国的国际竞争力,国家开始大力提倡发展制造业,而职业教育承担着培养“大国工匠”的使命。近年来,高等职业教育在“产教融合”、“校企合作”等新的发展思路的探索中提出了具有中国特色的学徒制,致力于学生工匠精神的培养,为我国迈向制造强国提供有力的人才和技能支撑。同时,高职扩招调整了招生结构,带来多元化的生源结构,多元化的人才结构有利于师生、生生之间思维的碰撞,推动新思想的产生,进一步改善高职教育氛围,有助于创新性思维的培养,符合建设创新型国家的人才需求。

综上所述,问题源流促使高职扩招成为政策问题,政策源流为决策者提供了备选方案,政治源流是高职扩招的制度保障。《政府工作报告》的“大好机会”和“政策创业者”的大力推进,使得高等职业教育扩招的“政策议题”得以启动。当使用多源流理论来对高职扩招政策的产生进行剖析时,要与中国故事中人民生活、经济产业、社会观念等方面相联系,跳出单一的逻辑思考,才能更加深刻地认识到这一政策的产生,完成我国“科教兴国”和“人才强国”的战略目标,更好地推进中国特色职业教育模式,为世界提供中国实践、中国经验、中国智慧。

基金项目

本文系重庆市2023年度研究生科研创新项目“政府导流与个体教育选择:基于期望效应的机制与干预政策研究”(项目编号:CYS23586)的研究成果。