1. 引言

“情绪管理”最早由美国心理学家丹尼尔·戈尔曼(Daniel Goldman)提出,1995年他在《情绪智商》一书中引入了“EQ”的概念,并从自我意识能力、自我管理能力、自我激励能力、同理心能力、人际关系管理能力五方面深化了人们对情绪管理的认识(马向真,王章莹,2012)。教师情绪管理不仅与教师专业发展密切相关、还与教师的身心健康有着非同一般的关联。此外,教师情绪管理作为教师心理与教师管理的重要内容之一,引起了学者们的广泛关注。本文通过对我国教师情绪管理的文献进行梳理,进一步探析与厘清教师情绪管理的研究内容与发展趋势,以便对今后的相关研究提供一些参考。

2. 数据来源与研究方法

本研究以CNKI中国期刊全文数据库为文献来源,通过筛选主题或关键词中含有“教师情绪管理”、“教师情绪调控”、“教师情绪调节”的文献,共检索到1999年1月至2019年12月之间我国教师情绪管理类文献共433篇,为了确保检索结果的有效性与真实性,逐一阅读文献题目与摘要,人工筛选并最终确定151篇相关文献作为研究样本。本研究采用文献计量法与内容分析法,借助NoteExpress进行数据处理。其中NoteExpress是一款国内专业级别的文献检索与管理系统。研究者可以利用这款软件进行数据收集、文献筛选、笔记录入和数据统计等操作,提高科技查新和查收工作效率(翟中会,李凌,蔡勤,2019)。本研究将151条数据样本导入NoteExpress3.2.0进行基础数据收集与统计,得出文献年代分布、作者情况与机构分布等数据,同时在文本内容分析的基础上,探寻我国教师情绪管理研究的发展状况以及未来的研究趋势。

3. 研究情况与数据统计

3.1. 论文发表年份

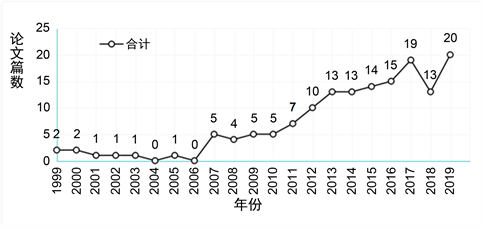

从文献统计量的分析来看,我国第一篇有关教师情绪管理的文章发表于1999年2月(陈渝兰,1999),随着对教师情绪管理研究的深入,年发文量从2篇稳步增长至20篇,年发文量为7.2篇,总体呈平稳上升趋势,但18年学者对教师情绪管理研究热度骤然下降,论文发表篇数仅有13篇,这可能源于学者对教师情绪管理领域的研究陷入短暂困境。通过近二十年来的文献数量分布,可以推断出我国关于教师情绪管理的相关研究整体上呈现出较为稳定的增长趋势,在未来很可能再创新高(见图1)。

Figure 1. Teacher emotion management research literature year-number distribution diagram

图1. 教师情绪管理研究文献年份–数量分布图

3.2. 作者情况

I. 核心作者群

核心作者群是研究的中坚力量,是发文量较多,学术影响力较大的作者群体。鉴于学位论文均为独立作者,本研究仅以100 篇期刊论文为样本分析核心作者群的分布情况。经数据去重合并后,按第一作者统计,100篇文献共有79位第一作者,平均每位作者撰写1.27篇。在22年间,杨红是在教师情绪管理领域发文最多的作者,共发文4篇。根据普莱斯定律

(王崇德,1999),

表示发文量最多的作者的发文数,M表示核心作者最低发文量,经过计算发现,

,共有14位作者人均发文量

2,其中发文两篇以上的作者是孙彩霞(3篇),刘迎春、杨叶恒、丁聪聪、陈雪飞、朱朕红、刘明蕾、谭金凤、田学红、刘亚明、李娟、焦艳存、王苑均发文两篇。核心作者共计发文31篇,核心作者数占第一作者总数的17.7%,核心作者发文数占总发文量的31%,并未达到普莱斯50%的目标,说明教师情绪管理研究领域并未形成核心作者群。

II. 第一作者的单位与身份

将第一作者的单位分为综合大学、高师院校、中小学、教研机构和其它(专科学校、职业院校等)五类。统计结果显示,综合型大学和高师院校是教师情绪管理研究的主要阵地,占76.8%。总体发文量排名前4的机构有西南大学(9篇),浙江师范大学(5篇),福建师范大学(4篇),东北师范大学(4篇)。

统计151人次的第一作者身份,发现教师情绪管理研究几乎被高校教师垄断(占77.6%),绝大多数来自师范院校与教育学院。然而,研究者中的幼儿园、中小学一线教师较少(占15.2%),总体来看,高校对教师情绪管理的关注与重视,对中小学教师情绪管理研究起到专业引领作用。事实上,中小学教师作为教学活动的引领者、情绪劳动者,他们的情绪状态对个人的心理健康、对学生的学习状态、对教学效果都有重要的影响。作为此研究的主体实践者,本应对情绪管理有更深入的体会与理解,但在教师情绪管理的研究中,其力量并没有得到充分发挥,这也是阻碍我国教师情绪管理研究深入发展的重要因素。

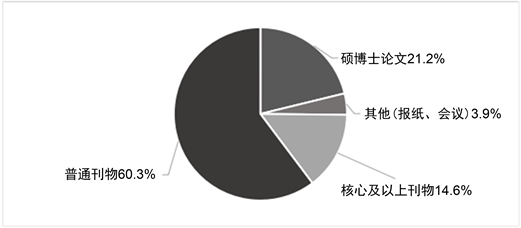

3.3. 论文发表刊物

为了更深入分析教师情绪管理文献的发表刊物情况,以便了解我国对教师情绪管理的研究水平情况。将搜索出的151篇关于教师情绪管理类的文章以期刊级别为划分标准进行划分,划分标准为:核心及以上刊物、普通刊物、硕博士论文以及其他(会议、报纸)四类。据统计分析看出:目前关于教师情绪管理研究的论文发表层次并不理想(见图2),其中60.3%的期刊属于普通期刊,综合影响因子普遍较低,核心及以上期刊发文量仅为14.6%,说明关于教师情绪管理的研究水平并不理想,研究质量有待进一步提升。

Figure 2. The publication analysis chart of teachers’ emotional management literature

图2. 教师情绪管理类文献发表刊物分析图

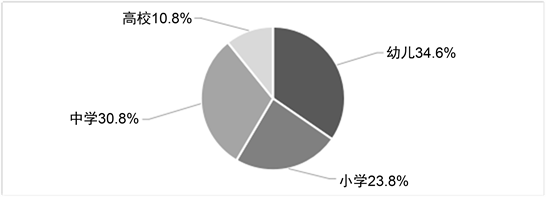

3.4. 研究各学段情况分布

从教师情绪管理研究的各学段分布情况来看(见图3),由于我国将初中和高中统称为中学,所以将学段划分为四类:幼儿、小学、中学、高校。关于幼儿教师和小学教师的情绪管理研究较为丰富,分别是45篇和31篇。其余学年段独立研究占比较小,对初中、高中与高校教师情绪管理研究文献分别为17,9,14篇。由此数据可发现对高校教师情绪管理研究的文章仅有14篇,可看出单独对高校教师的情绪管理进行系统深入的研究较少,而高校教师面临着巨大压力和责任,比如繁重的科研任务,教育教学任务,职称评定,人际关系等等,一旦处理不好,就会导致负面情绪的产生,进而会影响教学质量,更会影响到高校人才的培养质量。因此有必要对其进行细致化研究。

Figure 3. Teacher’s emotional management study of each section of the scale diagram

图3. 教师情绪管理研究各学段比例图

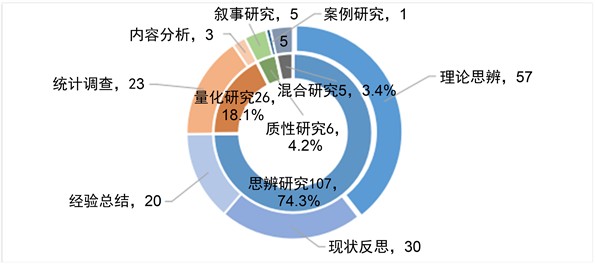

3.5. 研究方法分布

根据姚计海,王喜雪对中国教育研究方法的分类框架,将研究方式分为四类:思辨研究(包括理论思辨、历史研究、经验总结等)、量化研究(包括统计调查、实验法、二次分析、内容分析等)、质性研究(包括叙述研究、案例研究等)、混合研究(质性与量化相结合) (姚计海,王喜雪,2013)。以此为依据来分析我国对教师情绪管理研究的论文类型。统计144篇期刊与硕博士论文(见图4),使用最多的是思辨研究,文献数量是107篇,总占比74.3%;其次是量化研究26篇,总占比18.1%;使用质性研究的文献数量是6篇,总占比4.2%;最后是混合研究,文献数量仅有5篇,总占比为3.4%。

Figure 4. The method distribution diagram of teacher emotion management research

图4. 教师情绪管理研究的方法分布

就目前已发表的文献而言,思辨研究是教师情绪管理研究的主要方法,思辨研究以理论思辨与经验总结为基础,并以经验性材料作为论据进行论证,其说服力有待商榷。量化研究中主要使用统计调查的方法,对教师情绪管理的影响因素进行分析。质性研究仅局限于叙事研究与个案研究,混合研究使用较少。总体来说,学者大都选取思辨研究的方法,并且在理论类文章中,观点与内容大同小异,大多是人云亦云。由于受到研究方法的限制,现阶段教师情绪管理研究的总体质量并不高。

3.6. 研究主题与热点

综合分析21年间我国教师情绪管理类文献,发现教师情绪管理研究的聚焦点包括:从研究对象上看,主要是对幼儿教师、小学教师的情绪管理进行深入研究、对高校教师情绪管理方面研究较少;从研究内容上看,主要从教师情绪管理的基本内涵、影响因素、现状分析、提升策略四方面入手进行研究。从研究方向上看,主要集中研究教师的不良情绪,职业倦怠等,对于其他情绪表现涉及的不多。

I. 关于教师情绪管理的理论研究

研究理论研究是实证研究的基础与前提。笔者在对文献进行仔细阅读的基础上,发现学者们对教师情绪管理的理论研究主要集中在阐述情绪管理的内涵与运作机制。我国学者从不同的理论视角对此展开分析,其中具有代表性的研究为:孙彩霞基于尤·布朗芬布伦纳(U. Bronfenbrenner)人类生态系统理论为论证基础并结合实例,勾勒出教师情绪的生态地图,对深入理解教师情绪,有效管理教师情绪提供一种新的视角与思路(孙彩霞,李子建,2014)。高晓文教授在心理学家格罗斯(Gross)、格兰迪(Grandey)社会学家霍赫希尔德(Hochschild homology)的研究成果上进行归纳总结,从输入–输出的角度来理解情绪的产生过程(高晓文,2019),将情绪管理的过程分为情境线索(输入) –情绪倾向–情绪反应(输出)三个部分,将情绪调节分为先行聚焦策略(输入端)和反应聚焦策略(输出端) (Gross, 1998),提出一个模型来说明情绪管理的工作机制,并发现教师的情绪管理与文化差异、性别群体、认知图式、教学经验之间存在密切关系。朱朕红从对象、内容、操作三个维度来构建教师情绪管理能力的理论模型,在此基础上提出了优化教师情绪管理的三个策略:首先,革新培训制度,建构教师情绪管理制度保障系统;其次,设置教师情绪管理机构,构建教师情绪管理支持系统;最后,掌握情绪管理技巧,构建自身情绪维护提升系统(朱朕红,罗生全,2014)。其他研究者无外乎都是从教育学或心理学视角出发,认为教师情绪管理是一种教学手段与工具,或者认为教师情绪管理是教学行为与教学结果的中介,经过梳理文献,可归纳如下:

1) 研究教师情绪管理不能脱离教学情境

教与学是一种情绪性的实践,其过程需要大量的情绪理解与情绪管理。教学情境是情绪管理的考察环境,情绪管理也是教学情境中存在的内容,所以脱离了教学情境,情绪管理无从谈起。但由于教学情境是动态的、不断变化的,因此增加了教师情绪管理的变量因素,在研究中会出现复杂化的现象与问题,所以在研究中需要对教学情境做好细致的研究准备,利用系统思维将教师情绪置于整个教育系统、教育改革背景下、教学实践情境中进行研究,有利于发现教师情绪管理中遇到的实际问题、提出操作性强的管理策略、增强研究的实际意义。

2) 研究视角单一

由于我国对教师情绪管理的研究起步较晚,缺乏大量的社会实验数据作为支撑,因此目前我国对于教师情绪管理的研究,大多是从教育学或心理学的角度出发,缺乏对教师情绪管理的整体价值研究,缺乏以更宏观的视角去看待教师情绪管理的整体内涵,可以吸收社会学、组织行为学等相关领域的研究成果,科学探索教师情绪,有效提出情绪管理策略。

II. 关于教师情绪管理的现状研究

我国学者在对教师情绪管理进行实证研究时,大多采用的问卷调查法。问卷来源由两部分:一是使用或改编其他学者的问卷;二是自编问卷。在问卷中,都建立了维度测量表进行对象测量,其中最具有代表性的是三维度量表,从情绪觉察、情绪表达、情绪调节三方面进行研究分析(廖丽娟,2013)。

为了全面评估教师情绪管理的水平,了解教师情绪管理的现状,学者们采用量化研究对教师的情绪状态进行了调查,为更好的管理教师情绪提供了依据。相关研究表明情绪管理对于教师的重要性以及各学段教师情绪管理的差异:无论什么职称什么样教龄的教师都需要大量的情绪工作,并且教师在情绪管理能力方面整体水平不高(杨方玲,张晓璇,吕春蕾,2019)。幼儿教师情绪管理水平适中,情绪觉察水平最高,情绪应用水平最低(张燕,刘云艳,2008)。中小学教师的情绪状态与人格特质有显著相关(施珍梅,2017)。高校教师缺乏对自身情绪管理的关注,研究者很难取得实际数据进行研究。基于对文献的梳理,总结如下:

1) 在情绪觉察方面,教师整体的情况较好,主要问题集中在对自身情绪定位的不清晰与情绪问题产生结果的无意识,易受他人情绪感染。

2) 在情绪调节方面,大多数教师会主动对自己的情绪进行调节,但没有研究确切表明教师课上与课下进行情绪调节的比例分布情况。研究大多认为,教师有意的进行情绪调节是一种积极的情绪管理行为,相比无意的情绪管理很难进行测量,再加上教师情绪调节对学生进行情绪感染时,从学生的角度很难区别有意无意,因此对其进行量化的可能性较小。

3) 在情绪表达方面,教师的情绪表达与教学情境、学生情绪、人格因素呈显著相关(虞亚君,张鹏程,2014)。纵观教师群体,许多教师未能关注到情绪表达在教育活动中的意义,一方面使教学效果不佳,另一方面使自身陷入到情绪枯竭或失控状态,严重影响自身的职业幸福感与专业发展。

从以上关于教师情绪管理现状的调查研究可以发现共性:教学是一种情绪劳动,情绪贯穿于整个教学活动,教师普遍认同情绪管理的重要性,对自身情绪问题有一定的自知与辨别能力。教师情绪管理能力在性别、教龄、职务等维度上存在显著差异。

III. 关于教师情绪管理的相关因素研究

进入到教师情绪管理研究的深化阶段,学者越来越关注影响教师情绪管理的因素以及教师情绪管理与其他因素之间的关系研究。廖丽娟通过自编幼儿教师情绪管理问卷,分析得出幼儿教师情绪管理受到年龄、教龄、职位、薪资、学生年龄的影响(廖丽娟,2013)。刘殿波在其研究中采用艾森克人格量表,简式POMS心境状态量表,研究表明中小学教师的情绪在性别与职称方面无显著差异,在任教学科、年龄、学校类型上存在显著差异(刘殿波,2008)。教师的情绪状态与人格特质有显著相关。吕毅辉通过韦纳的《情绪教育法—将情商应用于学习》中的教师情绪状态自我评估问卷对教师情绪进行群体性分析,结果显示影响高校教师情绪最重要的因素是薪资高低,接下来是职务升迁、同事关系,而家庭关系、师生关系则是影响最弱的因素(吕毅辉,2011)。其他研究者也是从各自的研究角度对教师的情绪管理进行研究,关于教师情绪管的影响因素研究总结如下:

1) 教师群体超过80%的教师都存在不同的情绪困扰,压抑、压力大、烦躁、对现状不满是教师主要存在的情绪问题。这表明教师整体情绪状况不理想,学校应该重视教师群体的情绪,调动教师工作的积极性,理解教师的负性情绪,并关注其产生的原因,在情绪问题面前预防和疏导永远胜过忽视和压抑,一起营造一个健康的环境。

2) 教师的情绪会受到多种因素的影响,其中包括个体因素和非个体因素。

个体因素包括个人身心状况、情商、价值观、职业认同感、教学效能感;非个体因素包括薪资、人际互动、社会氛围、学校管理、政策制度。而进一步探讨教师情绪管理与其他因素的关系研究中比较有代表性的,张燕、刘云艳(2008)探究教师情绪调节的主要特点与现状及对工作满意度的影响,通过使用自编问卷,研究结果显示:幼儿教师的情绪调节方式具有适应性意义,并与工作满意度呈显著相关,教师情绪管理能力能有效预测教师的工作倦怠与工作满意度。此研究开启了我国系统研究教师情绪关系研究的先河,促使我国教师情绪管理的研究层次达到一个新高度。

4. 结论与展望

4.1. 研究结论

基于以上对教师情绪管理的文献的计量分析与内容分析,结论如下:

1) 发文数量较少,研究水平较低

22年间我国教师情绪管理的文献数量呈缓慢增长态势,总体发文数量较少。对于教师情绪管理研究尚未形成核心作者群,综合大学与高师院校是发文的核心力量,中小学教师发文量较少,文献发表刊物大多为省级普通期刊,研究内容存在较多重复,观点看法雷同较多,可看出目前我国教师情绪研究水平较低。

2) 研究内容较单薄,缺乏深度研究

教师情绪管理研究正处于研究的理论阶段,因此一般性理论研究、现状研究居多,而真正揭示教师情绪管理因果关系的研究较少,虽然从理论探究上可以描述教师情绪管理的内涵、现状、困境,但无法揭示造成教师情绪管理出现差异的真正原因,也无法为推论提供佐证。另外,已有的研究缺乏多样化范围定位,只是针对不同学段的教师展开研究,但不同领域范围内的教师情绪管理的特点与方式也是有区别的,所以对于不同学科、学段特征等教师的情绪管理的影响因素、提升策略的研究有待展开。

3) 研究方法较单一,偏重于思辨研究

从研究方法的数量看,思辨研究较多,大多数学者都是采用理论思辨进行研究。量化研究居中,主要采取问卷调查法,问卷来源主要是引用外国学者的情绪量表,由于存在文化背景的差异,则会导致实验结果并不符合现实情况。质性研究与混合研究较少。质性研究主要是叙事研究与案例研究,而田野调查、个案研究等方法尚未出现,混合研究兼具定性与定量研究的互补性优势,但使用率较低。

4.2. 研究展望

针对目前我国教师情绪管理研究的内容、现状、存在的问题,以及上述研究局限性,笔者为后续教师情绪管理研究提供以下思路:

1) 增强自我研究,开启合作模式

研究显示,我国教师情绪管理研究的群体主要集中在综合性大学与高师院校,而中小学一线教师只占14.5%。教师作为高情绪劳动者,其情绪管理对个人的心理健康、对学生、对教育教育效果都有重要影响。一线教师探究自身的情绪管理,既能提高教学质量,又能增强科研能力。教师需走出情绪管理的误区、关注自身的情绪变化、构建和谐的师生共同体。此外,后续研究可加强高校教师、中小学教师的合作研究,有效带动对教师情绪管理的关注度。

2) 拓宽研究视角,丰富研究内容

从研究主题与热点来看,目前教师情绪管理的研究范围仍相对狭窄,要想使教师情绪管理的研究提升一个新高度,就需要未来的研究更系统化全面化。例如,可针对特殊教育教师,不同学科类型的教师进行研究,这样可以扩大研究范围,提高研究的准确度与可信度;可从社会学、生理学、管理学等视角进行研究,以免仅有心理学、教育学知识支撑,略显单薄。组织管理学越来越注重人的社会需求和心理感受,情绪作为人的非理性需求也开始受到关注,同样,管理科学正从理性管理向人本管理转变,在这个过程中,把人的因素作为焦点,对于组织中的人进行人文关怀,而情绪正是关怀的重点,情绪不单单只是个体的心理现象,而是具有社会性的,人们需要对情绪加深了解并且获得合理的引导与利用。

3) 倡导多元方法,掌控研究动态

研究显示,教师情绪管理研究既需要现状反思与经验总结的思辨式研究,又需要基于数据和事实的实证研究。教师情绪管理是一个动态可追踪的过程,但目前我国对教师情绪管理的研究方法较为单一,教师情绪管理高水平的研究方法应该多元并存,各尽其用,因此后续研究可以尝试采用扎根理论、个案研究、情绪日记法等质性研究的方式或实验研究的范式与实践调查相结合,对教师情绪管理进行纵向追踪,探索实践情境中的教师情绪影响因素、分析教师不良情绪产生的根本原因、提出优化情绪管理的有效策略,更为系统、全面地研究教师情绪管理的一整个动态过程。

基金项目

2016年度江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(项目号:2016SJB190006):消极情绪调节期待与教师心理弹性的关系研究。