1. 前言

自Potter, So, Eckardt, & Feldman (1984)提出单词联想模型以来,双语者语义通达模式的研究已取得丰硕的成果,其研究的重点是双语者第二语言的词汇表征与第一语言的词汇表征以及概念表征之间的联系。词汇表征和概念表征组成语言表征,是指语言信息在人头脑中的存在方式(张积家,张凤玲,2014)。所谓词汇表征是指语言在词汇水平上的信息特征(包括词形信息和语音信息),而概念表征则是指语言的语义概念特征(郭桃梅,彭聃龄,2003)。对于一个双语者来说,他的记忆结构中同时存储着两种语言,那么这两种语言在人脑中是如何表征的呢?

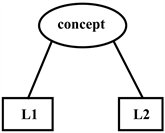

双语的词汇概念(语义)表征有两种理论,即“独立存贮说”和“共同存贮说”。前一种理论的观点是双语者的词汇语义分别储存在不同的语义空间中,后一种理论则认为双语者的词汇语义储存在同一语义空间中(张积家,张凤玲,2014)。多数的研究结果支持共同存贮说(Francis, 1999; Francis, 2005),即双语者的语义共享。而对于双语的语义通达模式有三个代表性的模型,包括Potter等人提出的单词联想模型和概念中介模型(如图1和图2)及Kroll等人提出的修正分级模型(Kroll & Stewart, 1994) (如图3)。单词联想模型认为,第一语言(L1)的词汇表征与概念表征直接联系,第二语言(L2)的词汇表征通过L1的词汇表征与概念表征间接联系;概念中介模型则认为,L1与L2的词汇表征分别与概念表征直接联系,而L1、L2两者的词汇表征之间无直接联系,L2的词汇表征能直达概念表征;修正分级模型的观点则是L1、L2的词汇表征之间以及两者的词汇表征与概念表征相互联系,但其联系程度有所差别。从L1的词汇表征到L2的联系程度低于从L2的词汇表征到L1的联系强度。L1的词汇表征与概念表征的联系强度要高于L2的词汇表征与概念表征的联系强度(张积家,张凤玲,2014;吴文春,陈俊,麦穗妍,2015)。

在现有双语研究中,前人较多运用图片命名任务(Zeelenberg, Wagenmakers, & Raaijmakers, 2002)、翻译对等词的判断任务(Potter, So, Eckardt, & Feldman, 1984)、双语图词干扰(Zeelenberg & Pecher, 2003)等实验任务进行研究,但是这些任务都属于外显记忆的实验范式,被试很可能会通过翻译实验材料来使实验任务更快、更容易完成。而采用内隐记忆研究范式中的跨语言长时重复启动则可使被试的翻译策略

注:concept指概念表征,L1指第一语言的词汇表征,L2指第二语言的词汇表征

注:concept指概念表征,L1指第一语言的词汇表征,L2指第二语言的词汇表征

Figure 1. Word association model

图1. 单词联想模型

注:concept指概念表征,L1指第一语言的词汇表征,L2指第二语言的词汇表征

注:concept指概念表征,L1指第一语言的词汇表征,L2指第二语言的词汇表征

Figure 2. Concept mediation model

图2. 概念中介模型

注:concept指概念表征,L1指第一语言的词汇表征,L2指第二语言的词汇表征

注:concept指概念表征,L1指第一语言的词汇表征,L2指第二语言的词汇表征

Figure 3. Revised hierarchical model

图3. 修正分级模型

在实验中的运用排除或降到最低。长时重复启动考察的是被试在学习阶段所学习的词语是否会影响被试在测验阶段的目标词的反应;其基本逻辑是:如果被试对于学习过的启动词或其相对应的翻译对等词在测试阶段中反应得更快更准确,就说明启动词在学习阶段中以内隐记忆的形式存在于人脑中,对测验阶段中目标词的启动起到激活作用,出现了重复启动效应(高晓雷,王永胜,郭志英,张慢慢,白学军,2015)。Zeelenberg和Pecher (2003)以荷兰语-英语双语者为研究对象,在词汇决定任务实验中发现不存在跨语言长时重复启动,但在语义决定任务则存在这种效应。李利等人采用与Zeelenberg相同的研究范式,探讨熟练中-英双语者和非熟练中-英双语者的记忆表征模型,结果表明在语义决定任务中出现了跨语言长时重复启动效应(李利,莫雷,王瑞明,罗雪莹,2006;莫雷,李利,王瑞明,2005)。同样,高晓雷等人(2015)在熟练和非熟练的藏-汉双语者的语义和词汇表征研究中也得到相同的结果。

那么,双言者与双语者的语言表征模式是否相同呢?马利军、韦玮和张积家(2011)以熟练粤-普双言者为研究对象,采用跨语言长时重复启动研究范式探讨其记忆表征模型,发现熟练双言者仅在启动词为普通话存在跨语言重复启动;而张积家和张凤玲(2014)同样对熟练粤-普双言者的语言表征进行研究,结果表明熟练双言者在启动词为普通话或粤语时均存在跨语言长时重复启动效应,粤-普双言者的语义表征共同储存,词汇表征独立储存。此外,吴文春等人(吴文春,陈俊,麦穗妍,2015)采用短时跨语言启动范式,同时考察了熟练潮洲话-普通话双言者在听觉通道内和听-视跨通道之间的语义通达机制,结果也发现,启动词均促进了与之高度相关的目标词的语义加工,产生了显著的语言内和跨语言启动效应。这一结果也验证了双言者语义表征共享、词汇表征独立的观点。

不过,在已有的双言研究中,目前未发现有研究直接探讨客家话-普通话双言者的语言表征机制。而作为中国七大方言之一的客家话(简称客语),是汉语体系下的一种声调方言。它以梅县话为代表,集中分布在粤东、闽西、赣南,并被广泛使用于中国南方(含台湾),以及马来西亚等国一些华人社区。其通常有6个声调(少数地区的客家话有5个或7个声调),保留了不少古汉语词语;如禾(稻子),食(吃),索(绳子),面(脸)。不过它与普通话在词汇意义上仍有一些差异,如“车大炮”为“吹牛”,“驳嘴”为“接吻”,“心气痛”即为“胃病”等等(陆小玲,2012);且客家话与普通话的许多词在语音上有所不同,例如“李子”、“蟋蟀”、“鲫鱼”等等。那么,客家话-普通话双言者的词汇是如何通达其语义呢?词汇系统之间的关系又如何呢?本研究拟采用听觉形式呈现词汇,通过长时重复启动范式来考察熟练普通话-客家话双言者的语义通达模式及其词汇系统之间的关系。

2. 方法

2.1. 被试

80名客家话-普通话双言的大学生,均为梅州梅江区及其附近地区的人。听力正常,平均年龄为20.61岁。所有被试母语为客家话,在实验之前,被试用5点量表自评普通话和客家话的熟练程度,1代表非常不熟练,5代表非常熟练。被试客家话和普通话水平自评的平均得分分别为3.97、3.80,配对样本t检验结果表明,两者差异不显著,p > 0.05。

2.2. 实验设计

实验采用2 × 4混合设计。自变量一为词汇的类型,被试内变量,分为已学和未学2个水平;自变量二为学习与测验的词汇的语言关系,被试间变量,分为普通话-普通话、普通话-客家话、客家话-客家话、客家话-普通话4个水平。实验分为学习阶段和测验阶段,均为语义归类判断任务。被试随机分成4组,每组20人,完成一种语言关系的实验。因变量为被试在测验阶段完成实验的反应时和错误率。

2.3. 实验材料

实验材料是由两个词素组成的客家话词和普通话词所录制的音频。其中,普通话词和客家话词是语意相对应的翻译对等词,实验时采用语音形式呈现。实验材料从《客方言标准音词典》(张维耿,2012)里选取70对表征生物的双字词和70对表征非生物的双字词,由24位生源地为梅州市梅县地区的熟练客家话-普通话双言大学生对词对进行评定,分别评价词对的熟悉性、对等性和典型性。评定问卷采用5点量表,1代表非常不熟悉,5代表非常熟悉,1代表非常不典型,5代表非常典型,先去掉平均熟悉性小于3.9的词,再去掉平均对等性小于3.7的词,选取典型性符合的词,得到了90个双字词对,45个词表征生物,45个词表征非生物。学习阶段的语音材料包含30个表征生物的词,30个表征非生物的词;测验阶段的材料包含已学的15个表征生物和15个表征非生物的词,未学的15个表征生物和15个表征非生物的词。材料由一名生源地为梅州市梅县地区的熟练客家话-普通话双言者的大学生分别用普通话和客家话录音,其普通话水平为二级甲等。

2.4. 实验程序

本实验采用E-prime软件编程,实验在电脑上进行。被试在安静的环境中进行实验。首先进行学习阶段,屏幕中心上呈现红色“+”注视点500 ms,提醒被试即将播放语音,随后随机呈现双字词的语音。要求被试根据指导语判断所听词汇是否为非生物,若是,按J键;若否,按F键。半数被试的按键按此要求,另外半数被试的按键要求与此相反。要求被试尽快按键,若3000 ms内未反应,则刺激自动消失并进入下一次试验。测验阶段程序与学习阶段相同,语义判断任务改为是否为生物,两阶段间间隔一分钟。计算机自动记录被试的反应时和反应的正误。声音出现即开始计时,被试按键即计时终止。计时单位为ms。

3. 结果与分析

学习阶段的实验数据不作分析,只分析测验阶段对双字词语音是否为生物进行判断的数据,包括每种实验处理下被试的反应时和错误率。反应时分析时,首先删去错误率大于20%的被试数据,然后删去M ± 3SD之外的极端数据及错误判断的数据。使用SPSS19.0软件对76名被试的实验数据进行统计分析。各种实验处理下被试的平均反应时和平均错误率见表1。

反应时的两因素重复测量方差分析表明,词的类型的主效应显著,F(1,72) = 54.23, p < 0.001, η2 = 0.43。对已学词的反应时(M = 1252 ms)显著短于未学词(M = 1341 ms),说明存在重复启动效应,学习阶段出现过的词汇均促进了测验阶段词汇再次出现时对其的加工。语言关系的主效应不显著,F(3,72) = 1.22, p > 0.05;词的类型和语言关系的交互作用不显著,F(3,72) = 1.76, p > 0.05。进一步分析语言内和语言间条件下的反应时,结果显示词的类型和语言关系(分为语言间、语言内两水平时)的交互作用显著,F(1,74) = 4.65, p = 0.034, η2 = 0.06。简单效应检验表明,同语言关系条件下,已学词的反应时显著低于未学词的反应时,F(1,74) = 44.81, p < 0.001;跨语言关系条件下,已学词的反应时显著低于未学词的反应时,F(1,74) = 14.31, p < 0.001。对已学词,语言间的反应时明显长于语言内的反应时,达到边缘显著,F(1,74) = 3.42, p = 0.06;对未学词,语言间的反应时与语言内的反应时差异不显著,F(1,74) = 0.23, p > 0.05。对语言关系为语言间、语言内两水平时的启动量进行分析,语言内的启动效应显著大于语言间的,t = 2.16, p < 0.05。

错误率的方差分析表明,词的类型的主效应显著,F(1,72) = 28.83, p < 0.001, η2 = 0.29。已学词的错误率(M = 2.4%)显著低于未学词的错误率(M = 5.5%)。语言关系的主效应显著,F(3,72) = 4.54, p < 0.05,η2 = 0.16。词的类型和语言关系的交互作用显著,F(3,72) = 3.99, p < 0.05, η2 = 0.14。

4. 讨论

本研究采用长时重复启动范式考察了熟练客家话-普通话双言者的语义通达模式,实验结果表明,无论是在同语言条件下还是在跨语言条件下,已学词的反应时均明显短于未学词,错误率亦更低。说明学习阶段的词汇激活了语言表征中的概念表征区域,进而加快了测验阶段已学词的反应时,支持了概念表征共享的观点。在学习阶段呈现普通话词或者客家话词,既能促进在测验阶段对普通话词的反应,也能促进测验阶段时对客家话词的加工。这说明了在熟练客家话-普通话双言者的语义通达模式中存在着语言内启动和跨语言重复启动,与前人研究结果一致(张积家,张凤玲,2014;吴文春,陈俊,麦穗妍,2015;

Table 1. Mean RT (ms) and error rate (%) in visual search task of each experiment condition (M ± SD)

表1. 不同实验处理条件下被试的平均反应时(ms)和错误率(%) (M ± SD)

马利军,韦玮,张积家,2011;Zeelenberg & Pecher, 2003)。

其次,实验结果发现,语言关系主效应不显著,即客-客、普-普、客-普、普-客四种语言关系条件下的反应时差异均不显著;然而进一步的分析发现,被试对语言内条件下已学词的反应时显著短于语言间条件,并且,被试在语言内条件下的启动效应显著大于语言间条件。表明熟练客家话-普通话双言者的词汇表征是相互独立的。从客家话-客家话语言关系条件下对已学词的反应时与普通话-普通话条件下的反应时差异不显著可知,L1的语言内重复启动效应等于L2的语言内重复启动效应,说明L1和L2与概念表征的联系强度是相同的。因为本研究实验结果发现,语言内条件下的启动效应显著大于语言间条件下的,且客家话词对普通话词的启动效应等于普通话对客家话词的启动效应。这表明L1和L2的词汇表征之间有直接联系,且存在对称的双向重复启动效应。又由于语言关系的主效应不显著,表明L1与L2的词汇表征之间的联系距离近。

综上,熟练客家话-普通话双言者的语义通达模式与修正分级模型更为相似,但也有其特殊性。在修正分级模型中,强调的是L1和L2的词汇表征与概念表征联系强度的不对称,以及L1和L2之间的双向重复启动效应的不对称。但从本研究的实验结果来看,L1与L2的词汇表征与概念表征的联系是对称的,且L1的词汇表征与L2的词汇表征的联系是对称的,未出现不对称的启动效应,并且两者距离很近。

在已有的双言研究中,其研究结果均出现了第一语言的优势效应(张积家,张凤玲,2014;吴文春,陈俊,麦穗妍,2015;马利军,韦玮,张积家,2011)。而本实验虽证实了熟练客家话-普通话双言者存在显著的语言内和跨语言重复启动效应,却并未得出第一语言的优势启动效应及明显的跨语言语义启动效应。出现这种差异的可能原因主要是以下两点。第一,本研究的被试是在校大学生,其语言环境是普通话环境,被试对普通话使用的频率较高,在此环境中进行实验可能会增加其对第一语言(客家话)的反应时,降低对第二语言(普通话)的反应时。第二,客家话与普通话有很多相似之处。例如,在一些单韵母的读音上,与普通话的读法几乎是一致的。普通话和客家话同形异音的词汇居多,即同形异音的词汇的使用较异形异音的多(陆小玲,2012),而且同形异音的词汇的发音与普通话的发音相似度较高。因此,对于讲客家话的大学生而言,第二语言的普通话的熟练度并不会显著低于第一语言的客家话。

5. 结论

1) 熟练客-普双言者的概念表征共享,词汇表征相互独立,存在相等强度的双向联系,且联系距离近,L1与L2的词汇表征均与概念表征直接联系,强度相等。

2) 熟练客-普双言者的语义通达模式类似于修正分级模型,但有其特殊性。

基金项目

2017年韩山师范学院国家级大学生创新项目“熟练客家话-普通话双言者的语义通达模式”(编号:201710578006)研究成果,指导老师:吴文春,薛胜兰。

NOTES

*通讯作者。