1. 引言

地效翼船是一种利用空气动力地面效应原理获得高升阻比的新型高速运载工具,是航空与船舶技术的创新结合,在军事和商用两方面都有巨大的潜在优势,拥有广阔的发展空间。随着计算机技术的快速发展,数值计算方法更广泛地应用于空气动力学的相关研究中,采用数值方法进行流场分析可以获得比试验更多的流场信息 [1] [2] [3] 。国内有刑福 [4] 对5种湍流模型下的全部件地效翼船粘性流场进行数值研究,主要计算了不同飞高下的升阻力系数;洪亮 [5] 模拟了中国船舶科学研究中心自行设计的XTW4地效翼船巡航状态空气绕流流场;还有其他一些关于地效翼船地效区内横、纵向稳定性的研究。由于地效翼船几何外形复杂,导致其数值研究方法难度有所增加,目前对地效翼船复杂流场分析的相关文献不多。

因此本文应用CFD方法,进行某型地效翼船在地效区内外不同攻角时气动特性的数值模拟,最后通过后期数据处理分析,直观展现出地效翼船流场特性。进而可以实现对该型地效翼船的相关性能评估,也为后续深入研究提供一定参考。

2. 研究对象

本文的研究对象为“HW1”地效翼船模型,该翼船采用组合型地效翼,高置T型大平尾,发动机置于翼船背上,无起落架的总体布局型式。其中组合型地效翼包括主翼、外翼和浮舟。主翼为小展弦比矩形翼,采用独特的反S型翼型和较大的安装角;外侧则是展弦比稍大、具有一定上反角的梯形辅助外翼,且与主翼具有相同的安装角;主翼和外翼之间设有浮舟,既可以起到阻隔作用,又可在地效航行时与机身、水面之间形成一空腔,这种设计可最大程度地利用地面效应。组合翼布局兼顾了地效区航行和高飞的需要,在地效区航行时能产生较强的地效作用,长时间高飞时性能也很好 [6] [7] 。

水平尾翼采用了T型尾翼布局,平尾较大且将平尾高置,尽可能地避开了机翼尾流的干扰,使其操纵效率提高,利于控制纵向平衡。

两台发动机对称放置于船身背上两侧,避免贴近水面飞行时溅起的水花影响发动机的正常工作。

模型的主要部件还包括机身、发房、平尾、垂尾,如图1所示。

3. 数值计算

3.1. 网格模型

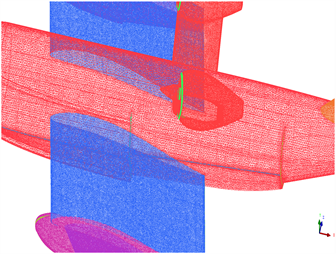

由于该船几何外形复杂,要生成结构化网格较为困难,因此本文采用非结构化网格,将地效翼船CATIA三维模型导入ICEM进行网格划分。网格量约为500~850万,网格模型如图2所示。

Figure 1. CATIA view of “HW1” ground effect wing ship model

图1. “HW1”地效翼船模型CATIA视图

(a) 计算域体网格

(a) 计算域体网格  (b) 局部物面网格

(b) 局部物面网格

Figure 2. Graph of model grid

图2. 模型网格示意图

3.2. 计算方法

计算过程实质是求解三维不可压缩流动RNS方程,湍流模型为标准k − ε模型,选择基于压力求解器类型、绝对速度方程和稳态流动时间求解类型 [8] 。压力和速度耦合采用SIMPLE算法,翼船表面定义为无滑移壁面边界条件,地面也采用固壁边界条件。来流速度为60 m/s,计算雷诺数Re = 1.9 × 106,模拟的地效高度约为0.43倍主翼弦长,为强地效区。

无地效状态的数值计算是通过改变来流矢量的方法来实现不同的翼船攻角,但在有地效状态的模拟时,由于地效翼船靠近地面,故需要在建模时改变翼船模型相对地面的角度,以此来实现不同的攻角 [9] ,再进行网格划分和计算。

本文中地效翼船计算模型的坐标轴系原点选用翼船主断阶处龙骨基线的端点,X轴平行于机身轴线,指向翼船后方;Y轴垂直于机身纵对称面,指向翼船右方;Z轴在机身纵对称面内,指向上方 [10] [11] 。

3.3. 计算结果与试验对比

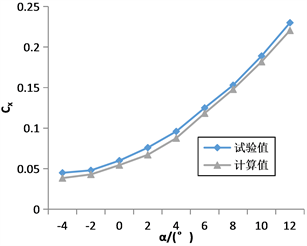

为验证本文所采用的计算方法有效可行,应用上述计算方法试算无地效时该地效翼船无侧滑角和任何无舵面偏角的基本状态升阻力特性,并与风洞试验数据相比较。数据对比结果如图3所示,结果表明计算值与试验值比较接近,故认为该计算方法可行,利用该方法往下继续计算的数据可信。

(a) 无地效升力系数随攻角变化曲线 (b) 无地效阻力系数随攻角变化曲线

(a) 无地效升力系数随攻角变化曲线 (b) 无地效阻力系数随攻角变化曲线

Figure 3. Comparison between calculation and test results

图3. 计算与试验结果对比

4. 计算结果与流场显示

4.1. 气动特性分析

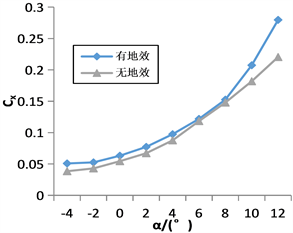

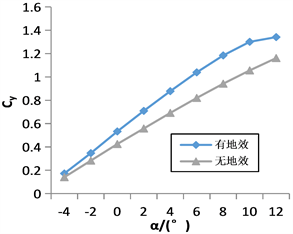

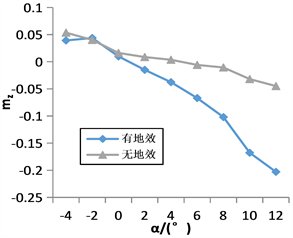

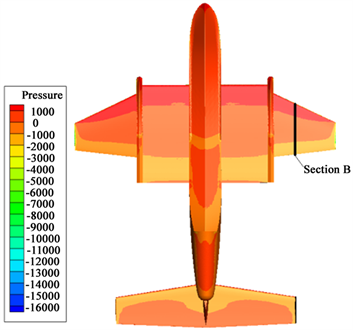

地效翼船在地效区内外,升阻力系数随攻角变化对比曲线如图4所示;攻角α = 10˚时,翼船下表面静压分布如图5所示。

(a) 升力系数对比

(a) 升力系数对比  (b) 阻力系数对比

(b) 阻力系数对比  (c) 升阻比对比

(c) 升阻比对比  (d) 俯仰力矩系数对比

(d) 俯仰力矩系数对比

Figure 4. Comparison of aerodynamic characteristics with or without ground effect

图4. 有、无地效气动特性的对比

(a) 无地效,α = 10˚

(a) 无地效,α = 10˚  (b) 有地效,α = 10˚

(b) 有地效,α = 10˚

Figure 5. Comparison of static pressure distribution on bottom surface of wing ship

图5. 翼船下表面静压分布对比

由前文给出的升力、阻力系数对比图可知,由于地效的存在,气流在船翼下方的流动受到阻滞,使得下表面压强增大,上下表面压差增大,升力系数变大;但阻力系数变化不太大,稍有增加,这主要是由于诱导阻力增加而导致的;由升阻比对比曲线可以看出,在无地效和有地效时地效翼船随攻角的升阻比变化趋势均是先增大后减小,当攻角

时,地效翼船在有、无地效情况下的飞行都具有最大升阻比,之后随着α角的增大升阻比逐渐下降;但在有地效的情况下,升阻比较无地效时显著提高,具有更佳的升力性能,且在α为0˚~8˚之间有、无地效情况下的升阻比差值较大,说明在该攻角范围内地面效应影响最为明显。

由俯仰力矩系数对比曲线图可看出,在有地效时,俯仰力矩系数曲线斜率也明显增大了,即低头力矩增大,这是由于在有地效的情况下,随着攻角的增大,地效翼船后段部分更加贴近地面,其下方气流阻滞较前段更为严重,因此附加了低头力矩 [13] 。

4.2. 空间流场显示

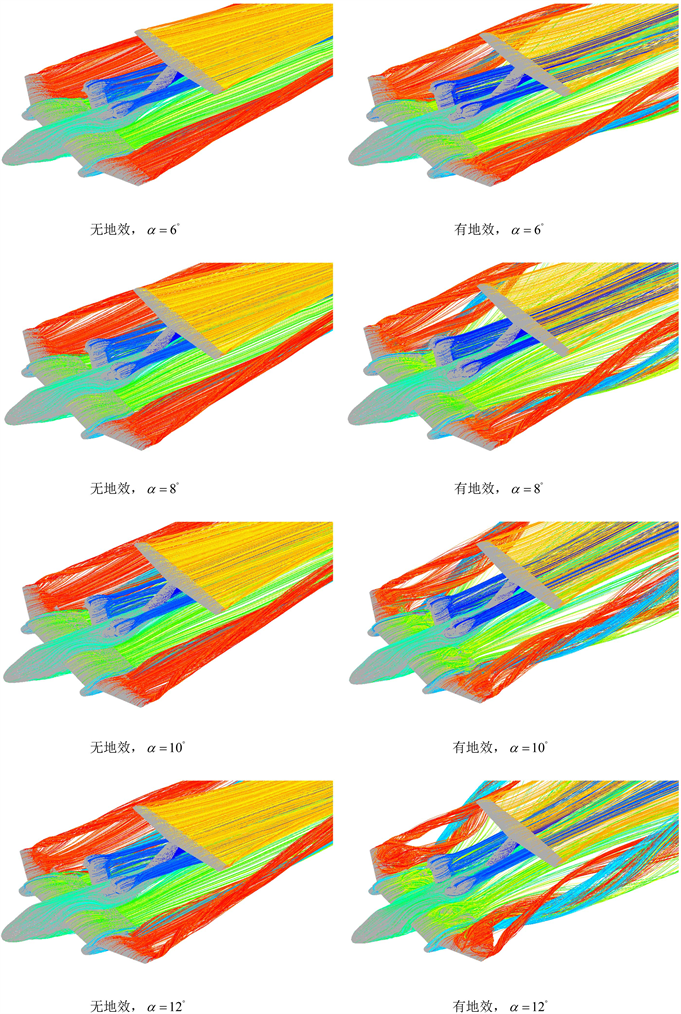

图6为地效翼船在有、无地效情况下,侧滑角

,攻角α分别为6˚、8˚、10˚、12˚时的流场迹线图。

通过前文中一系列图片的对比发现,在有地效的情况下,随着α的增大,地效翼船主翼和外翼上表面的流场变化明显,外翼的上表面先出现类似涡状的回流,随着α的继续增大,内翼的上壁表面也出现了涡状的回流,翼端尾流向上翻转现象非常明显,螺旋程度逐渐增大。而在无地效的情况下,则变化较平缓,小攻角时几乎没有明显变化,当α大于8˚之后可看到比较明显的翼端尾流螺旋翻转现象。

在地效区内由于船翼上下表面压差较大,翼船外翼和浮舟端部出现强烈马蹄涡,而地效区外则涡较弱。一般的地效翼船都采用高置水平尾翼的布局,因此在地效区外水平尾翼基本不受船身、浮舟和船翼的尾流影响,但在地效区内大迎角飞行时则会受到一定程度的干扰,由此可见地效翼船在地效区内得流场变化更剧烈更复杂。

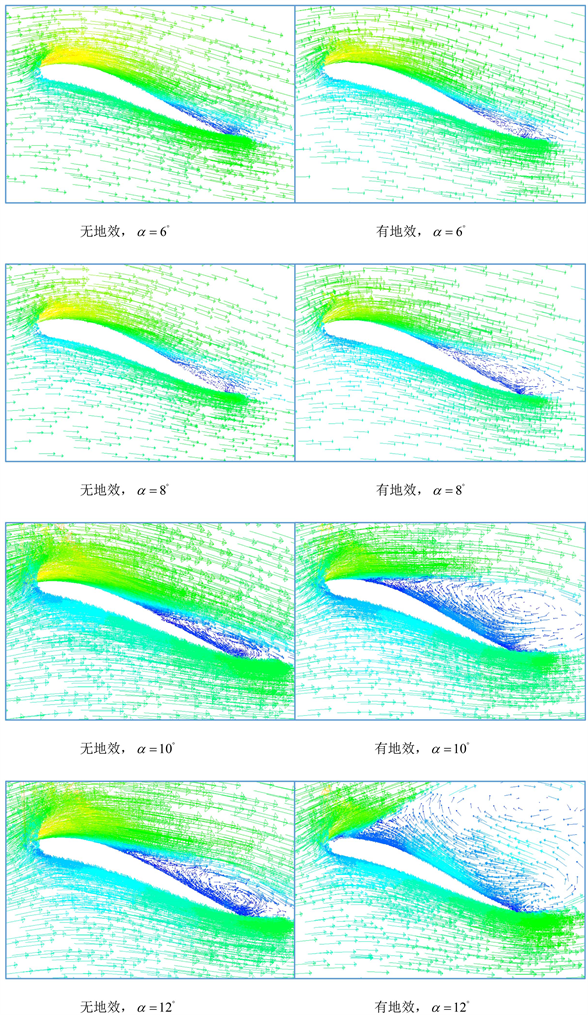

图7、图8进一步给出了翼船主翼和外翼纵向截面(截面位置已在图5中标注为section A和section B)的速度矢量场。

Figure 6. Flow traces at different angles of attack with or without ground effect

图6. 有、无地效时不同攻角流场迹线

Figure 7. Comparison of velocity near main wing section A with or without ground effect

图7. 有、无地效时主翼截面A附近速度流场对比

Figure 8. Comparison of velocity near outer wing section B with or without ground effect

图8. 有、无地效时外翼截面B附近速度流场对比

通过上图中的对比发现,有地效时,随着攻角的增大,地效翼船主翼上表面靠近后缘部分开始出现分离回流,当攻角为10˚时,分离回流已较明显,α继续增大,分离回流区域也逐渐增大;在无地效情况下,相同攻角时主翼上表面则还没有出现分离回流。

而外翼上表面,在有地效的情况下,

时已经出现了分离回流现象,且随着攻角的增大,分离回流区也显著增大,并有涡脱落的趋势(

);在无地效的情况下,相同攻角时,也出现了分离回流现象,但是回流区域比有地效情况下的小得多,且其随着攻角的增大缓慢增大。

由此可以说明地面效应对地效翼船主翼和外翼周边流场均有较大影响,且随着α的增大愈加明显。在有地效的情况下主翼上表面提前出现了分离回流现象;相同α角时,有地效的情况下,外翼上表面分离回流更剧烈 [12] [13] [14] 。

5. 结论

通过本文研究,得到主要结论如下:

1) 有地效的情况下,船翼下表面压强增大,升力系数明显提高,但阻力系数变化不大,因此升阻比增大,气动效率提高。

2) 地面效应对翼船空间流场影响显著,随着攻角的增大,先后在外翼和內翼上表面出现类似涡状的分离回流,且攻角越大出现回流的区域越大,翼端产生的尾流向上翻转程度也越剧烈。

3) 通过数值模拟及数据后处理能将流场信息更直观呈现,将有利于进一步的分析和研究。