1. 引言

氧化胺是一种有极性的非离子表面活性剂,其特征表现为:在水溶液中,由于溶液的pH值的不同,它显示出非离子性,也可以显示强离子性质。在中性或碱性件下,即pH ≥7 时,氧化胺在水溶液中以不电离的水化物存在,显示非离子性。在酸性溶液中,它显示弱的阳离子性,当溶液的pH < 3时,氧化胺的阳离子性尤为明显。因此,它可以在不同的条件下与阳离子、阴离子、非离子、两性离子等表面活性剂很好配伍,并显示协同效应。由于它性能温和,在通常使用浓度下无毒性,有优良的起泡性和增稠作用 [1] [2] 。本文以廉价的脂肪醇为主要原料,氢氧化钠为原料兼催化剂,合成的N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基氧化胺表面活性剂,具有易推广应用等优点。此种结构的氧化胺表面活性剂目前国内尚未见工业化应用 [3] [4] ,课题组目前正在进行防腐方面的研究工作,主要用于天然气采出井二氧化碳腐蚀抑制方面的应用研究;从目前已有的研究数据表明,该类氧化胺表面活性剂在酸性条件下除了具有阳离子特性吸附行为之外,在所保护的金属表面形成一层致密氧化胺与金属氧化化物的复合膜,膜的结构和组成有待进一步深入研究 [5] [6] 。

2. 实验部分

2.1. 实验药品与仪器

2.1.1. 药品

脂肪醇,环氧氯丙烷,二乙醇胺,亚硫酸钠,双氧水,氢氧化钠,无水乙醇等均为分析纯化学试剂,天津大茂化学试剂厂。

2.1.2. 仪器

QBZY系列全自动表面张力仪,上海方瑞仪器有限公司;FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪,天津港东科技股份有限公司;DF-101S集热式恒温磁力搅拌器,巩义市科华仪器设备销售有限公司。

2.2. 合成原理

2.2.1. 3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷合成工艺

向三口烧瓶中加入十八醇0.1 mol,加热搅拌,升温至65℃,加入一定量的固体NaOH,滴加环氧氯丙烷0.1 mol,1.5 h滴完,然后升温至95℃,反应5 h,减压蒸馏,除去环氧氯丙烷及反应副产物,计算反应转化率为96.7%。

2.2.2. N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基叔胺合成工艺

按3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷与二乙醇胺的摩尔比为1:1.2,将二乙醇胺用无水乙醇稀释至30%~50%,加入三口烧瓶产物中,一次性加完。然后加入体系质量分数为30%的NaOH固体,65℃下反应4 h,升温至85℃,继续反应4 h。反应结束后,减压蒸馏、过滤除去体系中的二乙醇胺、水、乙醇等未反应物,计算转化率为94.2%。

2.2.3. N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基氧化胺合成工艺

将反应体系加热到80℃,按N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基叔胺与双氧水的摩尔比1:1.1的比例,以蒸馏水和异丙醇作为溶剂,加双氧水溶液,反应4 h,减压蒸馏除去溶剂和水,得到粗产品,用异丙醇抽提,除去产品中残留的无机盐;计算产率为93.6%。

3. 结果与讨论

3.1. 十八醇与环氧氯丙烷反应的影响因素

3.1.1. 最佳反应温度

图1考查了反应时间5 h,不同反应温度下3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷的产率。从图可知,随温度升高,产率先增加而后逐渐减少。反应温度低于95℃时,提高反应温度对产率有利,当反应温度为95℃时,产率达到最高;反应温度高于95℃时,环氧氯丙烷挥发使反应物浓度降低,导致产率下降 [7] 。因此,确定最佳反应温度为95℃。

Figure 1. Effect of reaction temperature on yield of 3-octadecanalkoxyl-2-hydroxy-1-chloropropane

图1. 反应温度对3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷产率的影响

3.1.2. 反应时间的影响

从图2可知,环氧氯丙烷滴加完成后,升温至95℃,产率随反应时间的增加而增加,反应时间5 h,产率96.7%,反应基本完成,延长反应时间,对转化率影响不大 [7] ,因此确定最佳反应时间为5 h。

Figure 2. Effect of the reactant time on yield of 3-octadecanalkoxyl-2-hydroxy-1-chloropropane

图2. 反应时间对3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷产率的影响

3.2. 叔胺生成的影响因素

3.2.1. 最佳反应温度

表1中考查了反应时间为4 h,不同反应温度下N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二乙基叔胺的转化量随温度变化的情况。从实验结果可知,温度是影响本步反应最重要的因素,反应温度达到85℃以后,继续升温对转化率影响不大,但是对产品色泽有较大影响,使副产物增加。因此,将最佳反应温度定为85℃,通过延长反应时间来提高产率。

Table 1. Effect of reaction temperature on yield of tertiary amine

表1. 反应温度对叔胺产率的影响

3.2.2. 最佳投料比

从表2可知,3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷与二乙胺的最佳摩尔比为1:1.2,产率达到94.2%,由于二乙醇胺、水、乙醇可以蒸馏除去,在工业上可以循环使用,所以二乙醇胺可以过量,但不宜过量太多,后处理增加困难 [8] 。

Table 2. Effect of reactant molar ratio on yield of tertiary amine

表2. 反应物摩尔比对叔胺产率的影响

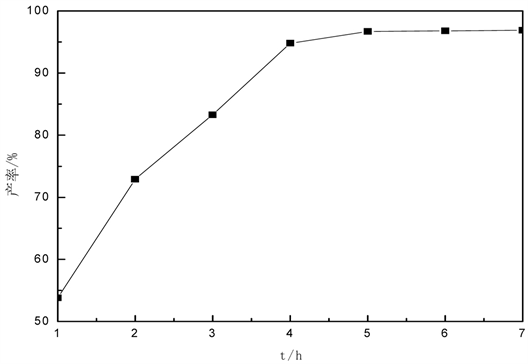

3.2.3. 反应时间的影响

从图3可知,反应温度85℃下,冷凝回流4 h,反应基本完成,再延长时间对转化率的影响不大。

Figure 3. Effect of reaction temperature on yield of N-(3-octadecanalkoxyl-2-hydroxy-propyl)-N,N-dihydroxyethyl tertiary amine

图3. 反应时间对N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基叔胺产率的影响

3.3. 叔胺与双氧水反应的影响因素

3.3.1. 最佳投料比

从表3可知,双氧水应过量一些,使叔胺反应完全,可提高产品转化率;但不能过量太多,太多的双氧水会对体系产生氧化作用,反映结束后需将过量的双氧水用亚硫酸钠中和掉;确定双氧水与叔胺的最佳摩尔比为1.1:1。

Table 3. Effect of reactant molar ratio on yield of amine oxide

表3. 反应物摩尔比对氧化胺产率的影响

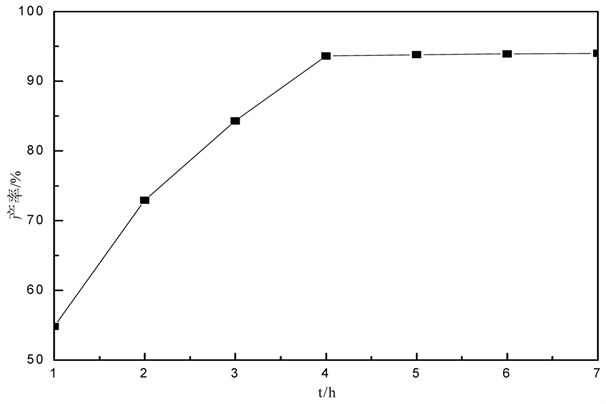

3.3.2. 反应时间的影响

从图4可知,反应温度80℃,反应4 h后,延长反应时间,对转化率的影响不大,确定叔胺与双氧水反应的最佳反应时间为4 h。

Figure 4. Effect of reaction temperature on yield of amine oxide

图4. 反应时间对氧化胺产率的影响

3.4. 合成产物红外光谱分析

采用FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪对最终产物进行红外光谱表征,测定结果如图5所示。

从图5可知,红外光谱特征吸收频率:3326 cm−1为O—H的伸缩振动;2955 cm−1,2845 cm−1为C—H的伸缩振动;1464 cm−1,720 cm−1为—CH2—的弯曲振动;1242 cm−1,1125 cm−1为C—O的弯曲振动峰;1217 cm−1为C—O—C的伸缩振动;1064 cm−1为—C—N的伸缩振动;1734 cm−1为C=O伸缩振动;1373 cm−1为—CH3的弯曲振动;表明生成了N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基氧化胺。

Figure 5. FTIR absorption spectrum of 5-N-(3-octadecanalkoxyl-2-hydroxy-propyl)-N,N-dihydroxyethyl Amine oxide

图5. N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基氧化胺红外谱图

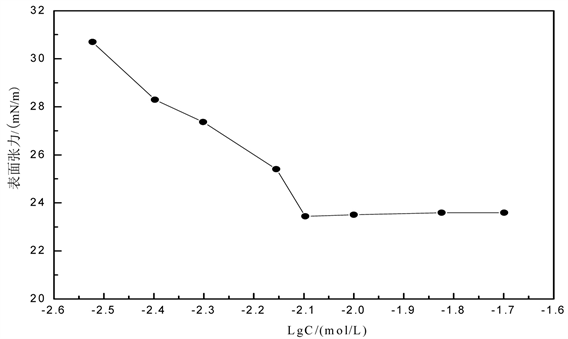

3.5. 合成产物表面张力测定

用蒸馏水配制不同浓度表面活性剂溶液,采用悬滴法测定了25℃时十八烷氧基氧化胺表面张力随浓度的变化情况。如图6所示。

Figure 6. Surface tension of 5- N-(3-octadecanalkoxyl-2-hydroxy-propyl)-N,N-dihydroxyethyl Amine oxide

图6. N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基氧化胺表面张力

从图6中可以看出,合成的N-(3-十八烷氧基-2-羟基)丙基-N,N-二羟乙基氧化胺产品不同浓度时表面张力的大小,其变化趋势是减小后趋于平缓。十八烷氧基氧化胺表面活性剂浓度7.9 mmol/L时达到临界胶束浓度,表面张力为23.2 mN/m。

4. 结论

1) 在优化工艺条件下产物收率达到85.3%;对产物进行红外光谱表征,测定其临界胶束浓度为8.0 mmol/L时,水溶液的表面张力为23.4 mN/m,产物具有较好的表面活性。

2) 十八醇和环氧氯丙烷反应合成3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷时,催化剂选用苄基三乙基氯化铵,体系最佳pH值为9,最佳投料比为1:1.1,滴加环氧氯丙烷的最佳温度是65℃,最佳滴加时间是1.5 h,滴加完成后,二者最佳反应温度为95℃。

3) 3-十八烷氧基-2-羟基-1-氯丙烷与二乙醇胺反应时,最佳反应温度是85℃,最佳投料比为1:1.2,选用浓度为50%的二乙醇胺无水乙醇溶液,用无水乙醇做溶剂,最佳反应时间为20 h。

4) N-(3-十八烷氧基-2-羟基丙基)-N,N-二羟乙基叔胺与双氧水进行反应,最佳反应温度80℃,最佳反应时间4 h,最佳投料比为1:1.1。

基金项目

本项目为黑龙江省大学生创新实验项目,项目编号:201710220047。