1. 引言

传统的系统功能语言学认为,语言具有三大元功能:概念功能、人际功能及语篇功能 [1] 。在这一传统框架下,对人际意义的探究主要着眼于小句层面的情态与语气特征(Halliday, 1994) [2] 。Martin (2000) [3] 提出的“评价理论”丰富发展了传统系统功能语言学人际意义的研究,认为通过对人们所使用的语言进行分析,可以评价语言使用者所持有的观点、采取的立场以及协商的态度。“评价理论”包含了一系列系统化的语言资源,包括态度系统、介入系统与级差系统 [4] 。态度系统是该理论的核心,它指的是语篇中所渗透的价值与立场,介入系统是指这一态度的来源,而级差系统则指态度介入的程度 [5] 。王振华(2001) [6] 系统阐释了“评价理论”之框架及运作,将该理论引入国内,自此开启了国内学者对“评价理论”的探讨与应用。其中,王显志 & 马赛(2014) [7] ,刘兴兵(2014) [8] 和刘松 & 罗雪娟(2017) [9] 都对不同时期的评价理论研究状况进行了回顾综述,但这些研究的共性都仅仅是关注国内的研究状况,而对国际上该研究的动态尚未有较详尽的探讨。故本文试图从近十年(2009~2018) SSCI期刊对该理论相关研究的发表情况入手,了解国际学术界在该领域近十年的研究状态并分析其研究现状。

2. 研究设计

2.1. 研究目的

本研究旨在通过对近十年(2009~2018) SSCI期刊发表的“评价理论”相关研究进行检索、分类、统计及分析,从总体趋势、研究性质、评价系统关注焦点、研究方法和研究对象等五个维度把握该理论的发展现状,以期推动“评价理论“的进一步发展。

2.2. 数据采集

作者于Web of Science学术索引数据库的SSCI子库中,以“appraisal”为检索内容,以“主题”为检索对象在标题、摘要和关键词等部分进行搜索。考虑到“评价理论”研究的所属学科主要为“社会科学”及“人文艺术”类,为缩小检索范围,依次对检索结果进行如下精炼:1) 将“出版年”设定于2018年至2009年间;2) “研究领域”选取“Social Sciences”及“Arts Humanities”;3) 剔除“Web of Science Core Collection”以外的生物医药等类的数据库;4) “文献类型”限定于“Article”,在对所收集的文献进行初步阅读后,最终获得相关文献94篇。

2.3. 分类标准

刘兴兵(2014) [8] 从理论类研究和应用类研究两大维度对“评价理论”国内研究现状做出回顾,其中他将理论类研究分为理论评介、文献综述、完善修正、其他理论的创新和哲学角度探讨六小类,将应用类分为翻译、英语教学、话语分析理论、话语分析实践、汉语评价系统、修辞现象以及社会实际问题七小类。刘松 & 罗雪娟(2017) [9] 从理论研究、文献综述和应用研究三个维度综述国内研究,其中理论研究分别探讨了三个子系统的研究现状,而应用研究从翻译、汉语评价、英语教学、话语分析四个小类进行梳理。在整合并补充两位学者的分析维度后,结合作者对检索结果的摘要及内容系统阅读和标记,本文将按以下标准从五个维度对“评价理论”的国际研究进行归纳、分析和总结:

1) 总体趋势:在该部分,笔者将分别以发表年份,发表期刊为单位进行统计,从而在总体上把握“评价理论”的研究趋势及国际期刊关注度;

2) 研究性质:按照金立鑫(2007) [10] 的《语言研究方法导论》一书中对应用驱动型研究的分类,笔者将其分为理论研究与应用研究。在对近十年研究进行分类后,作者将分别对现有的理论研究和应用研究进行细致探讨,归纳两类研究的发展现状。

3) 评价系统关注焦点:这一维度是指该领域研究者往往选择采用完整的评价系统抑或其子系统展开探讨,因而本文将统计学术界对综合系统及其各子系统的关注焦点,试图了解该系统内部的研究现状。

4) 研究方法:本文根据《语言研究方法导论》 (金立鑫,2007) [10] 与《现代语言学研究方法》(郭纯洁,2018) [11] 两本专著中对研究方法的介绍和论述将其分为思辨性研究与实证性研究,其中又将实证研究进一步分为定量语料库计量研究和定性内容分析研究。

5) 研究对象:笔者考虑到评价理论是用于探讨词汇语法层面人际意义的手段,其关注对象以各类蕴含人际意义的语篇为主 [12] ,因而根据统计得到的语篇特征,将其分为教学语篇、传媒语篇、政治语篇、宗教文艺作品、学术语篇、法律语篇及其他语篇。

2.4. 研究方法

本文采用描述性统计和推断性统计结合的方法,首先对样本在各变量影响下的统计结果进行描述说明,借助统计图与表格直观反映数据,并对其进行解释。其次,结合所得数据与相关文献,笔者将就“近十年SSCI期刊评价理论研究动态”这一研究问题进行推断性分析阐释。

3. 数据统计分析

3.1. 总体趋势

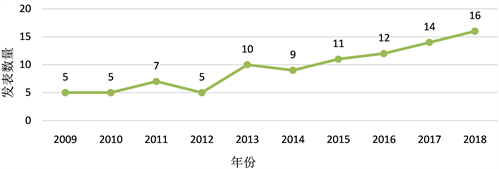

图1显示了在2009年至2018年期间“评价理论”的年度发表量,总体而言呈稳定的上升趋势,且第十年的发表量较第一年增长超过2倍。在2013年之前,相关领域研究寥寥,平均发表量不到6篇,是2005年Martin & White对“评价理论”全面系统阐释 [13] 后学术界对其认知、吸收并接纳的过程。而该理论研究在2013年出现急剧增长后,基本呈现稳步上升态势,后六年发表数量平均值达到12。从这一数据结果我们可以看出,近十年“评价理论”已经逐渐为国际学术界所接受,步入成熟期,从侧面反映了该理论的研究价值及研究意义。

Figure 1. Publication quantity of studies in appraisal theory on SSCI journals

图1. “评价理论”SSCI期刊发表数量趋势图

从发表“评价理论”研究的期刊来看,94篇检索文献分布于56种学术期刊,以语言学类期刊为主(见表1)。其中发表量为1篇的有35种期刊,占比62%;发表量为2篇的期刊有10种,占比18%。表格2列出了发表量排名前十(含并列第十一位)的期刊详情,占比20%,其中发表3篇的期刊有8种,发表6、5、4篇的期刊各一种。由此得出,发表“评价理论”研究的SSCI期刊数量可观,可见语言学学术界对“评价理论”具有广泛的关注度,但对该理论发表量较高的学术期刊比例有限,说明它尚未成为国际学界聚焦的理论流派。

Table 1. List of Top 11 journals of publishing appraisal theory studies

表1. “评价理论”研究发表量前十一位期刊目录

3.2. 研究性质

从近十年“评价理论”SSCI期刊文章的研究性质来看(见图2),应用研究十分丰富,而理论研究非常欠缺。在94篇文章中,仅有7篇以理论探讨为落脚点,在这一部分,研究者关于“评价理论”的讨论可大致分为对现有评价系统分类的完善和评价理论与其他理论的兼容性两个主题。例如,在评价系统分类方面,Bednarek (2009a,2009b) [14] 分别通过对比认知语言学研究中的评价维度和借助真实语料库,提出在情感子系统中考虑心理学层面的情感影响,并在态度系统中增加“显性情感(Covert Affect)”这一次级。Martin(2017) [15] 在研究中回应质疑,“评价理论”并不能称之为传统意义上的“理论”,系统功能语言学才是指导“评价系统”的理论(informing theory)。“评价理论”仅仅是用以丰富系统功能语言学的描述手段(description) [16] 。同时他也回顾了态度关系分类中存在的问题,指出对其分类的后续研究应更加关注文本中所协商的负面态度以及态度资源的拓扑学呈现。而Perales-Escudero & Lopez (2016)从跨学科研究的角度综述了“评价理论”、“文件模型”及“复调叙事”三个视角,阐述了整合后的三个视角可作为研究复合文本理解的新途径。

反观应用研究,有87篇文章从不同切入点入手,借用“评价理论”研究相关问题。从理论基础上分析,在这类研究中有超过四成的文献采取“评价理论+”的模式,将其与其他理论视角相结合,共同构建研究的理论基础,包括礼貌原则(Li & Xu, 2018; Khosravi & Babaii, 2017; Santamaria, 2013)、体裁分析框架(Loi, Lim, & Wharton, 2016; Kozar, 2015; Moyano, 2014)和多模态交际理论(Menezes, 2010)等。从研究主题上分析,应用类研究的“发展路径经历了从结构主义到后结构主义流转的范式”(刘立华,2001:73)。除了从语言自身的角度探讨相关文本的评价资源分布特征外,“评价理论”研究同时向其他领域延申,关注评价的社会构建功能,并呈现较强的学科交互性,涉及批评话语分析、语言教学、计算语言学、翻译研究、管理学、法学、广告营销等,具体包括新闻或二语写作中的作者身份建构、学术文章或法律语篇中客观性的实现、广告及会谈中的对话性特征、翻译活动中译者的介入、网络社交平台中的人际意义特点、“评价理论”在自然语言处理中的应用等主题。

3.3. 评价系统关注焦点

笔者在统计94篇文章中各级评价系统在研究中的选取频次后得出,综合系统与子系统选取频率相差不大,分别为55%与45%。而在子系统内部,态度系统、介入系统和级差系统的选取频率悬殊。态度系统被认为是评价系统的核心(司显柱&庞玉厚,2018) [17] ,且其分类标准仍存在较多争议,又因其次级系统划分复杂,因而它的选取频率高达26%,是最受学者关注的一类子系统。介入系统的复杂度较态度系统略低,选取频率也次于态度系统达13%,而级差系统选取频率最低,仅有5%。因而这一维度的文献回顾认为,评价系统各子系统的研究分布严重不均衡,两极分化明显,针对介入系统与级差系统的研究仍有广阔空间 [18] 。

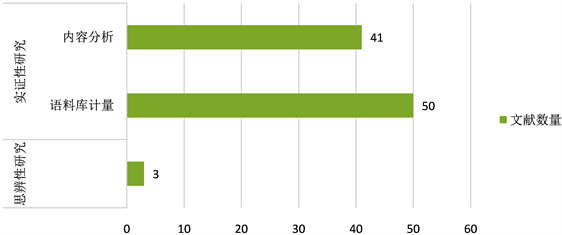

3.4. 研究方法

回顾94篇文献的研究方法,如图3所示,思辨性研究仅占到总数的3%,实证性研究占绝大多数,为97%。其中,定性文本分析法的文献数量为41篇,较定量语料库计量法略少9篇。从语料库的结构来看,单一语料库、类比语料库及平行语料库均有出现,出现频次分别为35、11和4。此外,在实证性研究中有4篇文献结合访谈法、1篇结合实验法,但均作为对内容分析或语料库计量的补充,而非研究的主要方法,因而本文未将其在分类中单独列出。研究方法上呈现出的特征,可从研究性质的角度进行理解。因近十年SSCI期刊对“评价理论”的探讨重应用研究而少理论研究,就不可避免地出现实证性研究方法占据主流的现象。要在研究方法角度丰富”评价理论“的思辨性研究,则需学者们在理论研究方面进一步推进。

Figure 3. Research methodology distribution

图3. 研究方法分布图

3.5. 研究对象

由上文研究方法的统计数据得知,“评价理论”相关文献中有3篇是没有具体研究对象的思辨性研究,剩余的91篇均针对特定语篇进行内容分析或语料库计量。因此在这一部分中,作者着眼于91篇文献所选取的具体语篇进行分类,共得到八大类型,按其分布比重递减的顺序依次是传媒语篇、教学语篇、其他、政治语篇、宗教文艺作品、机构话语、法律语篇及学术语篇。此处结合表2中每类研究对象的具体内容进行分析,首先该理论近十年研究的对象分布较为广泛,但过于集中,学术语篇、法律语篇等类型尚未得到学术界的充分探讨;针对教学语篇的研究中,有6个关注历史教材或历史主题写作的评价资源,由此看出历史语篇在该理论应用中也被学者们作为值得关注的对象 [19] ;除主流的书面语篇外,相关研究也出现了讨论口头语篇,超文本、多模态语篇的趋势,如对办公会议中话轮的转写、政治卡通、二语教材、广告等 [20] 。

Table 2. Research subject distribution

表2. 研究对象分布情况

4. 研究存在的不足及未来研究方向

“评价理论”作为21世纪初提出的系统功能语言学研究新视角,在不到二十年的时间内得到国际学者广泛关注并应用,取得了丰硕的成果,但同时还存在可进一步改善的不足之处。通过本文对近十年“评价理论”国际研究的梳理,将存在的问题总结如下:

1) 理论建设活跃度较低。近十年来,该理论的SSCI期刊发表量上升势头十分明显,然而相关研究多见于学者对“评价理论”的应用,理论研究与应用研究在量上存在巨大差异,研究综述与理论建构均非常匮乏。本文认为,Bednarek (2009)和Martin (2017)在其研究中所指出的“评价理论”存在的问题与挑战仍有待学术界共同探索,例如对评价系统分类的优化、评价理论框架的拓扑学呈现等。同时,该理论的提出以英语语言为依托,对于该理论是否可以不加改动、直接用于对其他语言语篇进行评价同样有待在理论层面进行验证与实践。

2) 介入系统与级差系统的研究不足。通过本文对评价系统关注焦点的统计分析,该系统各子系统的研究分布不均衡,在所有仅针对子系统的研究中,介入与级差的占比总计不足50%。但通过笔者对现有研究的阅读发现,这两种子系统尚有未解决的困惑,仍存在较大的研究空间。例如,在“硬新闻”、“法律语篇”等客观性强的语篇中,态度的语言实现非常隐蔽,这是否存在“零级差”现象(王振华,2017) [21] 。又如,“评价理论”目前仅对介入系统中的借言系统化,那么自言是否同样存在系统化的可能 [22] 。

研究对象多元但过于集中。现有研究对象虽分布广泛,涉及各个领域的语篇,但主要集中于传媒语篇和教学语篇两类。文学作品、机构话语、法律语篇、外交语篇等语篇类型的人际意义同样很强,也是价值观及意识形态构建的阵地,还需要学术界进一步的挖掘与探究 [23] 。从研究对象的形式来看,虽然在传统的书面语篇基础上出现了口头语篇、多模态语篇的研究趋势,但总体而言,此类研究对象的关注度尚有待提高。

5. 结语

评价理论的快速发展与学术界的广泛接受反映了这一理论对于语言学研究的潜在价值。然而对任何一个理论的研究都不是完美的,均存在有待改善的不足。本研究搜集梳理了这一理论十年来(2009~2018)在SSCI期刊的研究动态,对其发展现状及存在的问题进行综述,以期为丰富该理论后续研究提供一定的借鉴。