1. 引言

党的十八届三中全会提出要创新社会治理体制,十九大报告强调“创新社会治理”。相比以前提出的“创新社会管理”,一字之差的变换,体现了党和国家执政治国理念的重大改变和创新,更是对加强和创新社会管理体制实践的重大理论提升 [1] 。在未来的发展中,“创新社会治理体制”将成为我国社会体制领域内全面深化改革的重要内容。殡葬改革是社会治理创新的重要领域,文章结合J省开展的殡葬改革的社会治理的实践,试图以社会治理创新为分析视角,对J省实践殡葬改革的行动逻辑和实践路径进行理论阐释和教训反思,以达到为乡村振兴战略、社会治理体制创新提供新的视角和依据的目的。

2. J省殡葬改革的异化现象

2.1. “零点行动”下的收棺、起棺、毁棺

2018年7月17日至18日,J省殡葬改革工作现场推进会召开。会议规定9月1日零点起,J省A县范围内实施殡葬改革“零点行动”,要求全面推行火葬,实现火化率100%,火化后的骨灰一律安葬在公益性墓地内,严禁遗体装棺入土,严禁骨灰入棺土葬。违反规定的,将拆除坟墓,强行火化。政策强势推进执行,政策宣传不到位和基础服务设施不完善,强行改革对于土葬思想根深蒂固的村民来说是不知所措的。此后,J省某县政府开展每家每户收缴、用挖掘机集中捣碎棺材,当老人离世时撞上殡葬改革,刨坟掘墓也要把棺材挖出来、遗体送交火化等疾风暴雨式的行动,老人购买或自制的棺材被执法人员强制收缴、销毁,然而他们领到的补偿只有2000元,实际上棺材的成本远不止2000元,农民群众的利益得不到保障。

2.2. “二次入棺”依旧风靡

不管是出于政绩考虑还是公共利益,殡葬改革工作在J省如火如荼地开展。殡葬改革似乎取得了一定的成效,火化率表面上得到提高,却依旧存在着“二次入棺”的现象,即“骨灰棺葬”、“先火化后土葬”。大多数人们将死者遗体火化完后,运回家乡装棺土葬,按照传统的丧葬仪式进行祭奠,最后入土安葬并留坟头立碑。“二次入棺”的现象,不但没有实现节约土地的目的,反而铺张浪费、劳民伤财。

3. 社会治理创新:J省殡葬改革工作实践的新型理论视角

社会治理,是对全社会的治理,也是全社会共同参与的治理,是多元行动主体坚持共同参与、合作治理的理念,不断探索和形成新的治理结构和治理模式,共同推进社会事业改革创新和创新社会治理体制,以达到促进社会公平正义、保障和改善民生以及和谐社会建设的治理目标。社会治理创新的内涵与社会主要矛盾相关。从当前我国社会主要矛盾出发,社会治理创新目的是解决人民群众对美好生活的需要与发展的不平衡不充分之间的矛盾 [2] 。本文提出社会治理创新的本质要求是以人民为中心,而且以法治为前提,多元化主体之间相互合作,平等参与公共事务的治理过程中遵循动态原则,因时、因地实施治理。

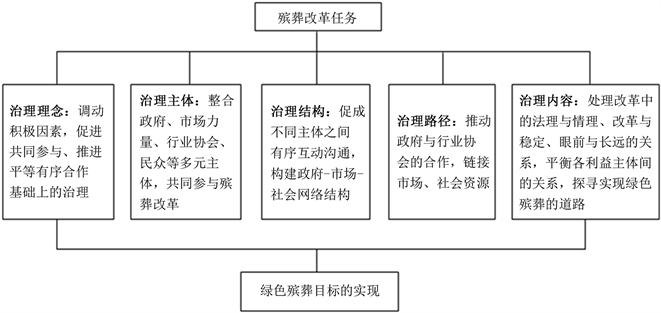

J省开展的殡葬改革工作实践,出现了抢棺、收棺、起棺、毁棺的行为,这些简单过激的做法造成了不良影响,与民意产生冲突,伤害了群众的感情,引发了强烈的舆论谴责,同时改革没有达到既定目标。殡葬改革是实现社会治理领域的重要内容,如果实现治理的实际手段恰与这个目的所描述的情景相逆,这样的社会治理就是失败的治理。对于J省而言,殡葬改革的开展,需要整合政府、基金会、行业协会、相关组织等资源,与该村村委会人员共同联动,充分发挥民众治理主体作用,与民众一同探索殡葬改革道路。结合社会治理内涵的分析维度,本文尝试建构出一个关于殡葬改革工作实践的理想解释框架,如图1所示。

Figure 1. Action logic of the funeral reform in J Province from the perspective of social governance

图1. 社会治理视角下J省殡葬改革的行动逻辑

4. 社会治理创新视角下J省殡葬改革异化现象的教训反思

4.1. 治理前提:深入调查,做好事先风险评估工作

社会治理能否成功,深入调查是关键的一个环节。调查可以更好地掌握民情民意。J省在推进殡葬改革前,没有做好研究调查,事先没有估计改革措施的可行性、难易程度与预期后果,仅仅依靠简单短期的政策宣传来开展改革,后期开展的效果可想而知,同时也给将来的治理带去风险。对待殡葬习俗,不能全盘否定,不能简单将其定位为封建、落后的文化。农村的殡葬习俗是存在一些需要摒弃的糟粕,然而也有一些殡葬习俗是根植于中国传统文化,涉及农民的心灵安顿和人生意义,是一种维护社会稳定的制度。

殡葬改革不同于其他改革,棺材对于老人意义特殊,他们在四五十岁的时候为自己置办棺材,这是一种伦理支柱。归根究底,殡葬改革是一场关于人心的改革,如果不理解棺材对于国人人心、生命的意义,一纸公文就要强迫推动殡葬改革,可以说是简单粗暴的执法行为。因此,在制定政策前,要做好风险评估工作,既要看到迫切需要改革的方面,也要充分认识其背后的文化、心理和习俗传统,对传统和人性心存敬畏,即使要改变也应该遵守移风易俗的规律,审慎推进。

4.2. 治理过程

有效的殡葬改革治理实践,首要的工作就是明确治理主体和治理对象。对于改革过程中的问题既要严守法治底线,又要讲求工作艺术。为了改革的顺利进行,要做到寓治理于服务之中 [3] 。

4.2.1

. 明确治理主体和治理对象

社会治理中,要充分调动各个参与要素的积极性,县乡政府、国土部门、民政部门、村两委、红白理事会等主体应协同发挥作用。J省在殡葬改革的治理过程中,农民是被动者,甚至是对立者,强大的工作阻力和舆论压力导致改革不得不暂停和调整,究其原因则是没有打破以政府为核心的权威,红白理事会、村民代表和县镇政府和村委会等主体没有实现协调治理。殡葬问题的持续性、广泛性、直接性等特点,决定了这场治理需要全社会各方面力量的参与,需要充分发挥社会资本的整合、组织、协同和参与等功能,打破以政府为核心的权威,实现治理权威的多元化,其他治理主体在一定范围内都可以在治理中发挥和体现其权威性。

殡葬改革实行火葬的目的是节约土地资源、破除封建迷信,因此殡葬改革主要改的是内容,而不是火葬还是土葬的形式。比如,丧事操办过程中的大量烟花爆竹燃放、奢侈宴席以及其后的豪华墓地、豪华墓碑、占地型水泥墓等行为要坚决禁止。殡葬改革不仅仅是火葬、平坟头、建公墓,更多的是社会文明程度和群众总体素质的提高。

4.2.2

. 解决民生问题既严守法治底线,又讲求工作艺术

所谓法治底线,是指在基层治理的过程中,各级政府要强化法治意识,依法行政。J省殡葬改革之所以被质疑,就在于他们突破了基本的法治底线,如棺材本来属于农民合法的私人财产,政府以一纸公文代替道理、闯户收棺、集中毁棺的霸道执法行为是违背民意、失民心的治理,这决不是一种法治方式,更与法治思维背道而驰,与此同时也为社会的长远治理埋伏下不定时爆发的隐患。

殡葬改革本是一场漫长的观念革命,不可能寄希望于急风暴雨般的权力强制从而一夜间实现。现代化的社会治理与权力运行自有其基本准则,它应当是人性的,更必须是法治并且规范的,改革治理要有理有据。殡葬改革、移风易俗是艰难的,要讲究工作的方式方法,做通百姓的思想工作,使他们接纳不一样的生死观、孝道观和丧葬文化,从而构建厚养薄葬的良好风气。同时,在工作艺术上,也要讲究工作的节奏,可以先清除修建大墓、豪华墓、活人墓等丧葬陋习,再逐渐推进;要注重因地制宜,逐渐缩小土葬的范围。

4.2.3

. 治理与服务缺一不可,寓治理于服务之中

民之所盼,政之所向。社会治理过程中要充分尊重人民群众的意愿,相关服务保障工作要真正实施,让他们无后顾之忧,这样才有可能支持参与改革。如J省的殡葬改革过程中,在改革前就应设计群众新增的运输、火化、骨灰盒、墓地等成本解决的方案,就应做好集体公墓、殡仪馆等公共设施的建设。否则,仅靠一些简单过激做法,伤害了民众感情,增加了民众的丧葬成本,也落空了殡葬改革的目标。

4.2.4

. 治理过程应循序渐进

J省有着上千年土葬文化的历史,以如此剧烈、快速甚至强力的方式推进殡改,强行起棺、当众销毁棺木,难免显得“操之过急”,违反公序良俗。殡葬改革应该是一个渐进的过程,处理方式必须灵活。可以按照年龄、文化程度、接受程度等对老年人进行分层,通过配套建设公墓设施,逐步推进改革,尊重部分年事较高、暂时无法接受火葬的老人意愿。以耐心做工作、加强宣传、分步推进等方式取代“一刀切”、“运动式治理”。

4.3. 治理机制:链接多方资源、实现多元联动

殡葬改革的开展,要推动多元主体之间积极互动、整合多方资源服务等方面。

J省在殡葬改革治理中,仅仅依靠政府来“唱独角戏”,必定难以取得理想的效果。J省应致力于推动多主体之间的协调参与,通过整合多主体所拥有的资源,共同服务于殡葬改革的目标。具体表现在如下方面:

第一,促进治理政策的执行与落实,加强政府与民众之间的对话,保证群众在改革过程中能够切实享受到政府政策优惠,享有相关社会福利权利。如J省在收棺活动引发强烈谴责,其实群众并非反对丧葬火化,并非不支持以更加符合当代生存现实的方式安排人类的后事。人们愤怒并谴责的是这种简单粗暴的行政方式,谴责的是这种强行夺人私产、或罔顾权属人意志强迫置换私产的霸道行径。政策的执行与落实应给民众以基本的调整与适应期,给出足够的经济补偿来抚慰因丧葬方式骤然改变而落寞的心情,而不是损害到百姓的利益,更是伤害到百姓的感情。

第二,连接中国扶贫基金会、殡葬服务机构资源,对困难群众遗体实行免费火化,并对遗体接运、存放、火化等基本殡葬服务项目实行免单。

第三,连接中国殡葬协会资源,开展专业的服务项目。

第四,整合当地相关部门、相关社会组织资源,共同服务。在治理过程中,要注重调动群众的参与积极性和主体性,让他们积极参与整个项目实施开展的每个环节和领域。同时也要充分发挥当地志愿组织来完善墓地等基础设施的建设。

4.4. 成效评价:生态环境改善、社会风气良好

通过殡葬改革的实践治理,对于J省土葬、丧葬陋习的改善有一定的成效,但一些极度僵化的地方做法也伤透了民心,背离了殡葬改革的初衷。J省开展殡葬改革实践治理的成效,具体表现在如下方面:

第一,作为社会治理的内容之一,J省开展殡葬改革是移风易俗的重要实践,对封建迷信行为有一定的打击,推动了农村文明程度的发展,为实现乡村振兴打下了基础。

第二,部分社会力量在改革中积极发挥社会粘合剂和整合剂角色,对于维护社会稳定,缓解官民之间的关系等方面起到了重要作用;这些实践也协助了政府进行有效的治理,成为基层政府进行社会治理创新的重要途径和手段 [4] 。

第三,殡葬改革是社会治理的重要实践领域,为全国其他类似地区开展殡葬改革、促进农村文明程度提供了教训和启示。

第四,J省的殡葬改革,没有充分发挥多元主体的作用,在民众参与其中的意愿和行动力的方面是失败的。在这方面对于社会治理创新、新农村建设进程没有起到积极作用。

第五,殡葬改革的开展并没有改变民众根深蒂固的土葬思想,即使火化也选择土葬的形式,土葬改革区的乱埋乱葬、滥占耕地现象严重,浪费了大量自然资源,破坏了生态环境;政策实施前没有进行广泛宣传普及,行政手段缺乏法律依据,远没有达到农村治理的重要创新。