1. 引言

2017年,党的十九大提出了“乡村振兴战略”,强调要促进农村产业融合,支持和促进农民就业创业,逐步实现“农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展”的良好局面。近年来,乡村旅游在促进农村产业融合发展、农民脱贫致富以及传统文化传承方面发挥了显著的功效 [1] [2] 。乡村旅游兼具经济产业与公共治理的双重属性,被证实是繁荣农村经济、改变农村单一经济模式、促进城乡协同发展的有效途径。因此,各地政府无一例外地将乡村旅游作为推进“乡村振兴战略”的重要抓手,并在乡村旅游的规划和治理方面表现出主导性角色 [3] 。然而,近年来层出不穷的过度开发、不当经营导致不少乡村旅游地出现环境退化、生态破坏、文化流失等问题,一些环境类似、资源特色雷同的乡村旅游地运营绩效也呈现出较大的差异 [4] 。在这一背景下,乡村旅游如何才能实现可持续发展,如何在推进“乡村振兴战略”中发挥应有的功能,是摆在学界和业界面前的重要课题。

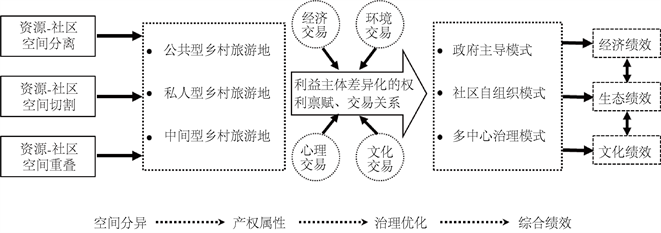

乡村旅游发展涉及旅游经济、城乡互动、乡村振兴等诸多主题,是个较为复杂的社会经济过程,需要把握乡村旅游在不同资源特点和文化、经济、环境系统背景下不同的发展规律与演进路径,继而配以因地制宜的治理制度,才能达成优良的综合绩效,实现可持续发展的目标 [5] 。因此,除了优质的自然、文化资源以及良好的基础设施,合理的治理结构安排,以及制度规则下对人力、物力以及无形资源的有效整合是决定乡村旅游持续健康发展的关键 [6] 。本文综合运用制度经济学和管理学的基础理论,基于乡村旅游地“资源–社区”空间关系及其引致的资源系统产权属性对乡村旅游地进行分类,探究可持续发展目标下,不同类型的乡村旅游地治理模式的选择问题,构建了乡村旅游地“产权属性–治理优化–综合绩效”的整合模型。此外,文章选取浙江省杭州市周边两个类型相同的乡村旅游地(西湖区龙坞村、余杭区山沟沟村)进行实证研究,比较两个乡村在不同治理制度下居民、游客所感知的综合发展绩效差异,检验本文提出的理论框架,并为乡村旅游可持续发展的管理实践提出建议。

2. 理论分析与模型构建

2.1. “资源–社区”空间分异下乡村旅游地产权属性分类

“社区(community)”是乡村旅游研究的基础性概念,社会科学不同分支对社区的定义侧重点各有不同。例如,人文地理学者倾向于从空间集聚性角度定义社区;经济学者更注重社区的就业和市场属性,而社会学家在定义社区时则更侧重于社区内部个体之间的社会互动和社会网络 [7] 。虽然各种有关社区的定义不尽相同,但大多涉及空间、人、社会互动三个基本元素 [8] 。例如,Sproule (2002)将社区定义为“生活在同一地理区域,并且认同自己属于同一群体的一群人” [9] ,Shaffer (1989)指出社区是“生活在具有明确的地理、政治、社会、经济边界的环境背景中的一群人,他(她)们之间拥有可识别的沟通连带(communication linkage),并通过沟通互动形成共同的目标” [10] 。基于上述研究,在旅游研究中,我们可以将社区理解为受到旅游发展活动影响的,聚居在同一地理区域,相互高度认同的社会生活共同体,在现实中往往表现为村落、街区等形式。

“旅游资源(tour resources)”是存在于一定区域空间的可供旅游产业开发利用的潜在财富形态,是旅游开发和旅游经济可持续发展的基石 [11] [12] [13] 。长期以来,旅游学术界对旅游地形态的分类虽然存在不同的标准,但大多依托旅游资源的特点和性质,如按资源类型将旅游地划分为自然风光旅游地、农业旅游地、农事旅游地、民俗文化旅游地、聚落与建筑旅游地;按资源科技含量划分为现代型和传统型等 [14] [15] [16] 。作为旅游开发和旅游业发展的核心因素,旅游资源也是地方政府政府、社区居民、外来企业利益纠葛和权力博弈的焦点 [17] [18] 。本文以乡村旅游地“社区–资源”的空间分异为起点,分析不同“资源–社区”空间关系下乡村旅游地资源系统的产权属性,基于产权经济学的一般理论对乡村旅游地分类。

如图1所示,在现实中,乡村社区和旅游吸引物资源的空间关系及其引致的资源系统产权属性具有多元化的特点。结合已有相关研究 [4] [19] ,本文基于社区与资源的空间关系及整个地区资源系统产权特点的差异,将乡村旅游地分为三种类型,即公共型(public-type)、私人型(private-type)、中间型(mixed-type)乡村旅游地。

2.1.1. 公共型乡村旅游地

此类乡村旅游地主要表现为居民社区与旅游吸引物资源在空间上相对,例如大型遗产景区、自然保护区周边的乡村社区通过提供住宿、餐饮、娱乐服务而形成的乡村旅游地。在这类形态的旅游地中,居民社区与核心旅游资源在空间以及产权结构上可以实现基本分离,社区既不构成资源的重要部分,也不与资源共享空间,因此,资源系统具有“公共物品(public goods)”的属性,在开发利用中各利益主体之间具有非排他(nonexclusive)、非竞争(noncompetitive)的特点。因此,本文将这类乡村旅游地命名为“公共型乡村旅游地”。

2.1.2. 私人型乡村旅游地

这类乡村旅游地主要表现为旅游资源在乡村社区内交错布局,或成块状切割状分布,旅游吸引物资源具有明晰的产权边界。典型案例包括各种农家乐、乡村民宿聚集的乡村旅游地。这种类型的乡村旅游地往往不具有大尺度的优质自然遗产或传统文化遗存作为核心旅游资源,而是通过点状的“微旅游环境”开发,实现对旅游市场的消费吸引 [20] [21] 。因此,在这类乡村旅游社区,旅游资源可分割性和“块状化”的社区布局保证其私人成本和受益能够较好地与社会成本和受益吻合,具有产权明晰、排他性和竞争性兼具的“私人物品(private goods)”特点。因此,本文将此类乡村旅游地命名为“私人型乡村旅游地”。

Figure 1. Resource-community spatial variation and property-right of rural destinations

图1. 资源–社区空间分异下乡村旅游地的产权属性

2.1.3. 中间型乡村旅游地

此类乡村旅游地居民社区与旅游资源在空间上具有高度重叠的突出特点。典型案例包括安徽西递、宏村,湖南凤凰城等在各个历史时期形成的具有鲜明地方文化特色的古村落、古镇、历史街区等 [22] [23] 。在此类乡村旅游地中,社区与资源在空间和产权上都存在高度重叠的关系,社区即是资源,资源即是社区,虽然古建筑等实物遗产可以通过交易实现产权的转移,而长久积淀的区域历史文化、传统生产生活场景作为旅游资源的核心则深深嵌入在社区之中无法剥离。这类乡村旅游地在现实中往往最为常见的形态,其资源系统具有有限的竞争性和排他性,具有间于公共型和私人型之间的“准公共物品(quasi-public goods)”的属性 [24] 。因此,本文将之命名为“中间型乡村旅游地”。

2.2. 差异化产权属性下乡村旅游地治理结构选择

乡村旅游发展的本质是居民、游客、政府、企业等利益主体之间基于资源系统进行的涉及经济、环境、文化心理等方面的“多重交易” [25] 。因此,合理的乡村旅游治理模式乃是在“交易成本最优化”基础上,对乡村旅游地各利益主体之间权、利、责的规则和制度安排。在乡村旅游地不同产权属性下,政府、居民、外来企业这三个核心利益主体在旅游资源开发和产业发展中具有不同的权利禀赋,呈现出不同的交易关系,因此,需要因地制宜地配以相应的治理结构,才能保障各利益主体的权利平衡,实现旅游地经济、环境、社会文化心理等方面“多重交易”的顺畅和可持续性 [26] [27] 。

2.2.1. 公共型乡村旅游地与政府主导模式

对于“公共型乡村旅游地”,旅游资源(例如大型自然遗产、自然文化保护区)是兼具“非排他”和“非竞争”的公共物品(public goods)。社区私自开发运营,或者外来资本开发运营均难以实现保护与开发的平衡,根据产权经济学的基本理论,公共物品的生产和提供往往需要政府的直接介入和主导 [28] 。因此,在这一类型的乡村旅游地,政府在“多重交易”中具有独特的优势禀赋,乡村旅游治理的更多地应采用“公平导向”下的政府推动路径,由政府将乡村社区、外来专业企业带入旅游发展的范围中,并实现管制和监督。因此,政府主导战略(government-led strategy)应是该类乡村旅游地治理模式的核心规则。

2.2.2. 私人型乡村旅游地与社区自组织模式

对于“私人型乡村旅游地”,旅游吸引物资源往往是具有“排他性”和“竞争性”的私人物品(private goods),可分割性资源和块状社区结构确保其私人成本和收益能够较好地与社会成本和收益吻合。因此,在这种类型的乡村旅游地,社区居民本身往往是旅游资源的直接承载者和生产者,在旅游产业发展的“多重交易”中占据优势禀赋,因为在治理结构中应当充当主导性的作用 [12] [29] 。因此,在这种类型的乡村旅游地,社区居民主导(或村委会主导)下的自组织模式(self-dominance mode)可能是该类乡村旅游地可持续发展的最优治理安排 [30] 。与此同时,政府、外来企业也可以在基础设施提供、营销服务、产品补充等方面参与乡村旅游地的治理,但社区主导应当是该类乡村旅游地治理结构的核心原则。

2.2.3. 中间型乡村旅游地与多中心模式

对于“中间型乡村旅游地”,资源系统具有有限的竞争性和排他性,具有准公共物品(private goods)的特点 [31] 。在这种条件下,乡村旅游组织模式采用单纯的政府主导、市场契约、村民自组织都存在着较大的缺陷。根据Ostrom和Ahn (2003)对公共池塘资源治理的研究 [24] ,在这种具有“准公共物品”产权属性的乡村旅游地,一种介于市场和政府主导之间的,容纳多主体协同参与的“多中心(polycentric)”治理结构更为有效。具体而言,这种类型乡村旅游地的治理结构需要在地方政府、社区居民、外来专业企业之间形成一条相互协作、相互监督、共同参与的产业开发和旅游地管理框架,从而弥合旅游资源系统产权不清、利益纠葛的局面,在多方合作协调下实现可持续发展的目标。

2.3. 整合框架模型

乡村旅游可持续发展是一个多维概念 [32] [33] ,包括经济效益、生态环境效益、社会文化效益的协同共进 [34] 。因此,本文从旅游产业发展给乡村社区带来的“经济绩效”、“生态绩效”、“文化绩效”三个层面界定乡村旅游发展的综合绩效,对乡村旅游地治理结果进行全面的评价。

基于上文对不同“资源–社区”空间分异下乡村旅游产权属性的分析,以及“交易成本最优化”思路下治理模式选择的思考,本研究提出图2所示的整合模型,系统梳理乡村旅游地“空间分异”、“产权属性”、“治理优化”、“综合绩效”之间的理论逻辑关系。具体而言,只有在把握特定乡村旅游地资源系统产权属性的基础上,配以相应的治理模式,才能充分调动、发挥地方政府、本地社区、外来企业等利益主体各自的禀赋和优势,避免“权、利不清下”各主体之间的利益争夺和恶性竞争,从而最终实现乡村旅游地经济发展、生态保护、文化传承协同共进的“良治”局面。

Figure 2. Integrated model of the study

图2. 本研究整合模型

3. 研究设计

3.1. 案例地概况

本文选取浙江省杭州市的龙坞村、山沟沟村作为案例地。“龙坞村”位于杭州市西湖区转塘镇,距杭州市中心15公里,全村人口约2100人,面积14.3 km2。该村全域和周边布局大片茶园,呈现出一幅清新自然的茶村风光。龙坞村从2003年起开始开发以“茶文化”为主题的旅游业,成为国内较为知名的乡村旅游地。“山沟沟村”位于杭州市西郊余杭区,距离杭州市区45公里,全村人口约2800人,占地面积15.3 km2。作为典型的林地山村,山沟沟村自2003年起开始开发旅游业,成为以自然风光、农家民宿、纯美山村为主题的旅游地。

上述两个乡村区位临近,目标市场雷同,且几乎同时开始发展旅游业,形成了较为成熟的旅游经济体系,在我国乡村旅游目的地的开发和治理方面具有一定代表性。值得注意的是,虽然两个乡村旅游地的类型基本相同,但采用了完全不同的治理结构,因而在旅游产业发展质量、可持续潜力方面形成了较为显著的差别。从以往相关研究 [22] ,以及游客网络评价来看,山沟沟村整体比龙坞村在旅游发展方面表现更好。本文以这两个乡村旅游地作为案例,比较两者在治理结构方面的差异,并通过问卷调查分析两者在乡村旅游发展综合绩效方面的差异。

3.2. 调研过程

研究团队于2017年5月~6月间对两个案例地进行了实地调研。调研主要分两步进行。首先,对两个乡村的部分居民(包括参与旅游经营和未参与旅游经营的村民)、外来企业经营人员、游客等利益主体进行半结构化访谈,详细了解案例地旅游发展脉络和问题所在;其次,设计调查问卷,对案例地的农户、旅游者进行抽样调查。两地以农户为单位各发放问卷55份,回收有效问卷101份(龙坞村48份,山沟沟村53份);面向旅游者各发放问卷150份,回收有效问卷274份(龙坞村116份,山沟沟村158份)。居民和游客问卷有效回收率分别为91.8%、91.3%。

3.3. 问卷设计与统计方法

问卷由研究简介、受访者背景信息、乡村旅游发展感知绩效三部分组成。具体上,居民问卷通过“经济收入”、“环境质量”、“生活干扰”、“文化保护”、“持续支持”五个问项(V1~V5),从居民主观感知的角度对乡村旅游发展的综合绩效进行度量。游客问卷通过“整体满意度”、“重游意愿”、“推荐意愿”三个问项(T1~T3)对旅游者感知的乡村旅游地综合绩效进行衡量。上述问项均采用李克特5点法计分(1 = 完全不同意,5 = 完全同意)。本文主要使用独立样本T检验(independent-sample T-test)的方法对两个案例地的问卷数据进行对比分析。统计分析使用SPSS 22.0软件包完成。

4. 案例分析结果

4.1. 两个乡村旅游地的产权属性分析

龙坞村和山沟沟村均表现出居民社区与旅游资源相互重叠、交错的空间特点。具体而言,龙坞村的主要旅游资源为“茶文化”,包括遍布社区及周边的茶山,居民采茶生产生活场景,以及传统茶村的民俗文化;以此类似,山沟沟村的旅游资源也由遍布社区内部和周边的山水风光、山村传统民俗、农事劳作场景等要素构成。整体而言,在这两个乡村,旅游资源系统即包括大尺度的公共资源,又涵盖居民自身承载的文化和实物资源,呈现出“公共物品”与“私人物品”交错的复杂产权属性。根据本文提出的理论模型(图2),龙坞茶村和山沟沟村均属于资源–社区高度重叠下的“中间型乡村旅游地”。

根据以往研究对“准公共资源”治理困境的分析 [24] ,对于中间型乡村旅游地,政府主导或私有化的治理方式均可能将引起利益主体之间的利益纠纷和资源破坏问题。针对这类思资源系统,最有效的治理结构是将公共部门、私有部门多主体以平等、协同的身份纳入治理框架,即所谓的“多中心治理(polycentric governance)” [31] 。通过访谈和资料回顾,可以发现,相较于龙坞茶村,山沟沟村在旅游发展中的治理制度更加符合“多中心”的特点。

4.2. 案例地治理结构比较

4.2.1. 龙坞村治理结构:自组织模式

龙坞村的治理结构具有典型的“自组织模式”特点,即“社区/居民主导”在其乡村旅游发展中具有鲜明的特点。龙坞村自2003年开发旅游业以来,治理模式经历了两个发展阶段。第一阶段,龙坞村通过村委会自发组建了“游客服务中心”,负责市场宣传和村内资源的整合。在这一阶段,“游客服务中心”作为社区居民的全权代表对外整合营销,对内引导和鼓励村民参与旅游发展,在初期取得了很好的效果。然而,随着旅游产业的持续发展,各种问题开始凸显,尤其是乡村建筑的违章问题引发了村民与村委会的激烈矛盾。

由于无法厘清在旅游发展过程中“谁说了算”的问题,冲突一经开启便无法缓解,甚至导致了上访、信访事件的发生。2008年,社区主导的“游客服务中心”瓦解,龙坞村旅游发展进入第二个阶段,即以个体经营农家乐为特色的乡村旅游地(即村民各自主导)。经过几年的发展,这种“私有化”的旅游治理模式导致了村民之间过度竞争、各自为政的局面。在旅游者访谈中,不少游客对龙坞村过度商业化的氛围感到不满,部分游客甚至提出“龙坞茶村是个骗局”。

4.2.2. 山沟沟村治理结构:多中心协同

与龙坞村不同,山沟沟村在旅游产业发展中形成了外来企业、本地社区、地方政府相互协同、合作、监督的治理格局。2003年,山沟沟村引进了外部企业,投资3000多万元对山村周边环境和设施进行建设优化,成立了“杭州山沟沟旅游度假公司”,对山沟沟村实行景区化运营。与此同时,本地农户基于当地特色民俗和传统村落资源,自主经营农家乐和民宿,形成了与公司景区相配合的产业发展格局。随着参与旅游经营的本地农户数量的增加,2005年,在村委会的主导下,山沟沟村成了“山沟沟农家乐协会”,负责协调、促进本地农家乐和民宿经济的发展,同时代表居民与外来公司就旅游发展利益分配、重大问题沟通协调。经过十多年的发展,山沟沟村形成了一个包括外来企业、本地社区、当地政府之间协同共治的“多中心”格局,其框架如图3所示。

Figure 3. Illustration of polycentric governance of Shangougou village

图3. 山沟沟村多中心治理示意图

在这一“多中心治理”结构下,外来企业为山沟沟村提供营销和宣传工作,吸引外部客源,不断推进景区的建设和优化;农家乐协会负责协调社区内部关系,规范本地农家乐经营管理,组织业务培训、技术咨询、信息交流;当地政府为当地提供政策和制度支持,将山沟沟村的宣传营销纳入本地政府工作范畴,同时监督促进各方保护生态环境、传承本地文化、维持良好的旅游市场秩序。企业、社区、政府三方之间形成了相互信赖、相互合作、相互监督的良性关系,使山沟沟村的旅游发展呈现出一派繁荣、和谐之像。

4.3. 问卷数据分析

在案例地定性比较的基础上,本文基于调研问卷,分别从本地居民、旅游者主观感知的视角对龙坞村和山沟沟旅游发展综合绩效进行对比实证分析。问卷统计结果和独立样本T检验结果如表1~表2所示。

Table 1. Comparison of residents’ perceived comprehensive performance

表1. 本地居民感知综合绩效的对比分析

表1的分析结果显示,山沟沟村的居民样本对本地乡村旅游发展在“经济绩效”、“生态绩效”、“文化绩效”方面的评价均值均高于龙坞村居民。独立样本T检验的结果进一步显示,两个村的居民在“环境保护(V2)”、“生活干扰(V3)”、“文化保护(V4)”以及整体综合评价(V)方面问项上的评分的差别具有统计学意义(T > 1.96,P < 0.05),这说明山沟沟村社区居民对乡村旅游产业发展的综合绩效感知显著地高于龙坞茶村居民对本地旅游发展绩效的感知。

Table 2. Comparison of tourists’ perceived comprehensive performance

表2. 旅游者感知综合绩效的对比分析

表2对旅游者问卷数据的分析结果与表1基本一致,山沟沟村的旅游者对“整体满意度(T1)”、“重游意愿(T2)”、“推荐意愿(T3)”以及整体综合评价评分的均值均高于龙坞茶村的旅游者,且两个样本各个问项之间均值差异具有统计学意义(T > 2.58,P < 0.01)。这说明在旅游者眼里,山沟沟村的旅游发展综合绩效显著优于龙坞村。

综上所述,虽然龙井村和山沟沟村具有类似的资源系统产权属性,但由于采用不同的治理结构安排,经过十多年的发展,两个乡村在旅游产业的综合绩效方面表现出了显著差异。具体而言,山沟沟村由于采用了符合其“中间型”产权特点的多中心治理结构,其旅游发展的绩效更好,可持续发展的潜力更大。这一结论对本研究提出的理论模型提供了一定的支持。

5. 结论与启示

本文基于产权经济学和管理学理论,对乡村旅游地产权属性进行了情境化分析,探讨了在不同类型的乡村旅游地采用何种治理模式才能实现经济发展、环境保护、文化传承协同共进的可持续发展。通过理论模型构建和案例比较研究,本文的主要结论和启示包括以下三点:

第一,产权属性分析在乡村旅游治理优化中具有重要意义。乡村旅游发展的本质是政府、居民、企业、旅游者等利益相关主体针对乡村旅游资源系统而进行的“多重交易”。资源归谁所有?谁在资源开发中具有话语权?对上述问题的回答是治理制度设计的前提。只有把握乡村旅游资源系统的产权属性,进而配以因地制宜的制度安排,才能实现各利益主体“权”、“利”、“责”的协调与统一。本文提供的理论框架为乡村旅游地的产权属性分析提供了逻辑基础,对推进该领域的基础理论研究和管理实践均具有重要价值。

第二,衡量乡村旅游发展质量需要对多维绩效进行综合评价。如何衡量乡村旅游治理的结果,即综合绩效,对于评价、优化乡村旅游地治理结构具有重要的意义。本文的理论分析和案例研究证实,乡村旅游的“良治”不仅在于经济收入的增加,也不仅关乎居民对生活的满意,而是包括经济绩效、环境绩效、文化绩效等要素的多维体系。因此,应当通过多主体、多维度的综合评价指标来衡量乡村旅游发展的绩效,只有各维度协同共进才能真正表征乡村旅游的可持续发展,真正发挥旅游业在推动乡村社会经济全面振兴方面的综合效用。

第三,多中心治理结构在乡村旅游治理实践中具有重要价值。在现实中,完全符合“公共型”、“私人型”产权属性的乡村旅游地并不多见。大多数乡村旅游地资源与社区具有相互重叠的特点,因此普遍具有“中间型”产权属性。本文的研究从理论基础和实证分析上均证实一个容纳政府、企业、居民的“多中心治理”架构对于这类乡村旅游地的可持续发展具有重要的保障和促进作用。由于能够实现关键利益主体之间的相互合作、相互监督,多中心治理模式有助于充分利用和发挥政府、企业、居民各自的资源禀赋,能够实现经济发展、环境保护、文化传承等多方面的协同共进。山沟沟村乡村旅游发展“良治”的案例说明,这一新型的治理结构在我国当前以乡村旅游推动乡村振兴的实践中具有广泛的参考价值。

基金项目

浙江省哲学社会科学规划课题“资源系统、产权结构与乡村旅游治理模式优化:以浙江省为例(编号:16NDJC184YB)”、教育部人文社会科学研究青年基金项目“多元交易成本最优下乡村旅游治理模式选择与绩效评价研究(编号:18YJC790088)”联合资助。