1. 引言

地表以下地质载体属性及其分布特征影响地下空间资源分布格局,不同的地质载体及其地质环境特征控制了各异的地下空间资源潜力;对于城市地下空间,由于城市建筑物密集,建筑物要素复杂多样,建筑物基础各异,建筑物基础占据了部分地下空间资源,地下空间适宜性评价考虑的指标因子也是来源于这两个方面,调查收集评价区域地质资料,分析地质环境特征,构建科学合理的地下空间适宜性评价指标体系是地下空间适宜性评价的关键 [1]。

长沙市位于湘东燕山块断裂带—浏阳河断陷的西南部,北为湘阴断陷,西为雪峰隆起,南与株洲断陷相邻。区内构造较复杂,以北东向,北北东向最为发育,规模最大,北西向北北西向次之,且规模较小。区内构造主要有岳麓山向斜、牛头大岭向斜、福林塘向斜等,断层有二里半断层、爱晚亭断层、桃花岭—荣湾镇断层、燕子塘断层等 [2]。

研究区地下水类型主要有:松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞水、碎屑岩孔隙裂隙水、基岩裂隙水。松散岩类孔隙水主要分布于湘江东岸、浏阳河沿岸、捞刀河沿岸以及浏阳河口至黑石铺一带,含水层(组)为白水江组、新开铺组及洞井铺组,富水性极弱;湘江以西洋湖垸、星城镇一带,含水组为马王堆组、白沙井组,富水性极弱。地下水位埋深一般3~10 m,高阶地多在10~20 m。地下水水位标高受阶地地形控制,呈现30~40 m、50~60 m、65~80 m三级波形阶梯状变化。碎屑岩类孔隙水主要分布于研究区西北部的星城镇一带及浏阳河–岳麓山一线以南地区,含水岩组包括白垩系罗镜滩组(K2lj)、戴家坪组(K2dj)及下统栏拢组(K1l)。碳酸盐岩类裂隙溶洞水主要分布于湘江东岸的五一广场–老火车站–东塘一带,湘江西岸的岳麓山–坪塘一带,含水地层主要为泥盆系棋子桥组(D2q)、七里江组(D3ql),石炭系壶天群(CPH)及石炭系下统梓门桥组(C1z),二叠系中统栖霞组(P2q)、茅口组(P2m)。区内200 m以浅的碳酸盐岩类裂隙溶洞水富水性弱。基岩裂隙水主要分布于研究区四周,富水性贫乏。研究区水文地质条件复杂,地下水埋深一般较浅 [3]。

研究区地层出露较齐全,岩性复杂,岩体工程地质特征变化较大。根据地层岩性组合,岩体工程地质性质特征,将研究区岩体划分为陆相碎屑岩泥岩、泥质粉砂岩类、夹页岩类,陆相砾岩、砂岩类,海相石英砂岩、砂岩夹页岩类,海相页岩、泥岩、粉砂岩类,海相灰岩、泥灰岩、泥质灰岩、硅质灰岩类,海相厚层状纯碳酸岩类,浅变质粉砂岩、砂质板岩、板岩类,浅变质石英砂杂砂岩夹板岩类,花岗岩类。

长沙市地下空间开发利用开始于上世纪五、六十年代的人防工程建设。大致经历了从1954~1968年人防建设阶段,1969~1978年全面战备建设阶段,1979~1997年民防建设放缓阶段;改革开放后,从1998年开始,尤其是进入21世纪以来,随着经济发展和城市化的加快,地下停车场、地下商业街、过江隧道、地下过街道、地铁等大型地下工程于长沙市相继开工。自《城市地下空间开发利用管理规定》颁布以来,长沙市结合城市建设,把地下空间作为一种资源,开始重视和大力开发,构建大量的非人防地下工程。这一时期,单纯地下军事工程建设放缓,大量新型地下空间利用类型开始涌现,地下空间资源利用进入了多样化发展的综合开发利用阶段。从长沙市整个历史阶段地下空间建设的特点来说,地下空间资源利用特点分明,前50年基本以人防工程为主,进入21世纪,地下空间建设领域才大量出现非人防工程,2009年后地铁建设才正式开工,开始转向以地下线性交通方向发展,一大批平战结合的地下空间得到开发利用 [4]。

本文在分析地下空间开发利用适宜性相关的重要的地质环境条件和社会环境条件的基础上,归纳地下空间适宜性评价指标体系,结合层次分析法确定因子权重,使用模糊综合评价模型对研究区进行综合评价,绘制研究区各层地下空间适宜性分区图。

2. 地下空间适宜性影响因素分析

2.1. 地形地貌对地下空间开发的影响

地形地貌对主要对浅层即0~15 m深度范围地下空间的开发利用有一定影响,其主要表现在以下几个方面:首先会影响到地下空间的开发布局和走向等。其次,地形地貌条件会影响到地下空间与地上空间的联通形式以及地下空间的开挖方式。在地面坡度较小的平原地区,地下与地上空间采用垂直交通方式联系,地下空间的开发方式可以采用明挖发,施工简单,费用较少,其地下空间开发适宜性较好。而在坡度较大的山坡、山谷地区,地下空间开发施工难度较大,其适宜性较差 [5]。

2.2. 工程地质条件对地下空间开发利用的影响

工程地质条件是影响地下空间开发利用非常重要的因素,城市地下空间的开发利用需要一定的工程地质条件来支持,工程地质条件将影响地下空间的区域稳定性 [6]。地下空间资源存在于在地下的土层和岩层中。土体和岩体是地下空间的环境背景和地质载体。岩土体类型及组合特征直接影响地下工程建设。

土层类型对地下空间开发的影响是多方面的。不同类型的土体空隙性质、渗透性、粒度特征等各不相同。例如软土,渗透性低、压缩性高、含水量高且孔隙度大。在荷载作用下变形大而不均匀,变形稳定历时长,抗剪强度低,触变性和蠕变性明显。这种土层就属于不良地基,如在此地层区域进行地下空间开发,需要特殊的工程处理措施,增加开发成本和维护成本,施工难度也较大;砂类土具有透水性强、压缩性低、压缩速度快、内摩擦角大、抗剪强度较高等特点 [7]。一般构成良好地基,是地下空间开发的理想场所,工程性能好,但可能产生涌水或渗漏,在次地层区域进行地下空间开发需要考虑防水处理。

岩体是岩石圈中尚未风化或未完全风化的组成物质。从地下空间资源环境物质和地质载体的角度来看,岩体相对于土体是优良条件。但岩体的结构、构造、岩体强度、形状分布等特征使得地下空间岩体条件错综复杂。岩体强度影响承载力条件,岩体强度高,承载力大,变形模量小,有利于工程稳定性。岩体的结构类型体现岩体的完整性条件,完整性差的岩体工程性能差,不利于地下空间开发。例如碎裂结构的岩体,节理很发育,整体强度低,稳定性差,不利于地下空间开发 [8]。

2.3. 水文地质条件对地下空间开发利用的影响

地下水是地下空间中比较活跃的物质成分,地下水的赋存条件,地下水的运动条件,地下水的物质组分条件等都对地下空间的开发利用有很大影响 [9]。从地下空间的安全规划布局到地下工程施工以及地下工程运营维护的过程都不可避免地受到地下水的影响。因此,地下空间的开发利用要求有良好的水文地质条件,影响地下空间开发利用的水文地质条件主要表现在对工程有影响的地下水埋深、含水岩组类型及富水性、距地表水体距离三个方面。

地下水位埋深较高,侧向水压大,会增加支护结构的难度和成本,给施工带来困难。如果基坑开挖深度较大,降水较大时,会造成不均匀沉降,甚至塌陷。地下水水位标高超出基坑开挖面标高,坑周土体受到一定的动水压力,坑底土体受到浮托力。随着基坑开挖深度的增加,动水压力和浮托力也随之增大,当达到或超过某个临界值时,就会产生地下水患。

地下水的赋存类型对地下空间开发利用的影响较大,上层滞水、潜水和承压水的单位涌水量差异很大,直接影响地下空间开发采用的防排水措施及施工的难易程度,富含承压水的地层不宜开发地下空间。对工程有影响的地下水(如潜水、承压水)层数越多,越不利于地下空间的开发和利用。在岩溶发育的区域或富水的断层破碎带等地段进行硐室施工还可能发生涌水甚至突水,造成严重的生命财产损失。

2.4. 不良地质条件对地下空间开发利用的影响

不良地质条件对地下空间开发影响很大,不仅造成施工难度上的提升,还会使地下工程存在安全隐患 [10]。研究区对地下空间开发影响较大的不良地质现象主要有:活断裂、岩溶、流砂、砂土液化。

活动断裂破坏地层结构,导致地层岩性空间上的突变,形成“断塞湖”从而影响地下空间的物质载体的均一性,从而引起突水、突泥、不均匀沉降等环境地质问题。

流砂是土体的一种现象,通常细颗粒、颗粒均匀、松散、饱和的非粘性土容易发生这个现象。当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会进入流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。此时,基底土完全丧失承载能力,施工条件恶化,严重时会造成边坡塌方,甚至危及邻近建筑物。流砂的形成是多种多样的,但它对建筑物的安全和正常使用影响极大。

岩溶对地下空间开发会造成较大危害,在岩溶演化过程中形成的各种岩溶形态可产生一系列对工程不利的地质问题。岩溶岩面起伏,导致上覆土层地基压缩变形不均,洞穴顶板变形造成地基和隧道围岩支护体系的失稳。岩溶水的动态变化常产生突泥、突水,给施工和建筑物使用造成极大的危害,土洞坍落形成地表塌陷;溶蚀作用还会导致岩体的渗透性变异,给工程治水带来难题。

砂土液化是地下工程施工的不良影响因素。在地震作用下,砂土振动产生液化,孔隙水压力迅速增加,推动砂土颗粒向悬浮状态转化,形成渗流液化使砂层变松。对地下空间的影响主要表现在:引起地面开裂、边坡滑移、冒水喷砂和低级不均匀沉降导致地基失效,造成地下建(构)筑物变形、错位和上部结构破坏;在施工过程中造成破话,增加开发成本等 [11]。

2.5. 城市空间开发现状对地下空间开发利用的影响

城市空间开发现状包括城市地面空间的开发现状和城市地下空间的开发现状,地面空间开发现状包括地面建筑物,地面用地规划等;地下空间开发指已经开发的地下空间资源,包括已有地下建筑物,地下工程等。城市空间开发现状对地下空间的影响主要表现在已有建筑要素对地下空间资源的占据,包括建筑要素本身以及要素安全缓冲区,例如地面中、高层建筑,其建筑物基础占据了部分地下空间资源;城市地下管线市政设施等,也占据了部分地下空间资源。城市地下空间开发需要查清地下空间开发利用现状,合理规划布局。

2.6. 资源保护对地下空间开发利用的影响

研究区属历史文化名城,存在诸多的自然资源、文物资源和景观资源,这些资源在地下空间开发利用中必须予以保护,其所在的区域地下空间资源应予以保留,为后续的资源开发利用和地下文物的挖掘保护提供必要的空间条件。

研究区自然资源中有湿地、地下水水源地,古井等;在这些区域开发利用地下空间不仅施工排水复杂,且地下空间建成后对地下水资源的阻碍作用较大,由于局部地下水位升高或降低会导致一系列环境地质问题出现,如地下水污染、地下水资源减少或枯竭等。在地下水富水区域,地下空间开发尤其是地铁隧道等大型的线状地下工程,对地下水资源的影响要大于贫水区域。如果在富水区及其主要含水层内开发将会地下水环境造成较大的扰动。

研究区文物资源主要有古墓、历史(革命)旧址、古建筑物(群)、历史文化街区(地段)等;文物资源应按文物保护原则进行保护。根据此类资源的重要性,将各类文物分为国家级、省级和市级,然后划定相应保护区。由于文物资源一般埋藏较浅或位于地表,因此主要对浅层地下空间开发利用有一定的影响。

研究区景观资源有各类重要风景名胜、森林公园、旅游区等。这些区域是城市的重要生态保护区,是城市规划的特殊地段。保护区一般是以生态环境为主。根据此类资源的重要性,将保护区分为国家级(重点保护区)、省级(相对保护区)和市级(一般保护区)。重点保护区必须严加保护,禁止人为的干扰和破坏,应当禁止开发地下空间。相对保护区可结合实际需要在不破坏原有生态环境条件下,进行一些合理的利用与改造。由于地下空间开发的不可逆性及其不利影响的持久性,一般不宜开发地下空间。在一般保护区内,可以合理利用本地资源,以满足实际需要,但应当注意其自然条件和生态的保护。

3. 长沙市地下空间开发利用适宜性评价

地下空间适宜性从模糊数学的角度来看是一个模糊对象,人们对地下空间适宜性这个概念没有一个统一的标准来判断。以下基于上述地下空间开发利用适宜性的影响因素分析构建评价指标体系,使用层次分析法确定各因子权重,结合模糊综合评价模型,对研究区地下空间开发利用适宜性进行综合评价,得到研究区地下空间开发利用适宜性分区图。

3.1. 模糊综合评价步骤

依据评价需求确定地下空间开发利用适宜性评价评语集,研究区地下空间开发利用适宜性{适宜性好,适宜性较好,适宜性较差,适宜性差}。

确定地下空间开发利用适宜性评价指标体系,依据上述影响因素的分析,结合层次分析法得到评价指标体系及权重见表1。

确定评价因子隶属度,由于评价指标因子离散程度差别很大,有的因子在评价区范围面内的取值比较连续可量化;有的因子离散程度大,在评价范围面内取值单一。因此对于连续可量化因子采用梯形隶属函数计算隶属度,对于取值单一的定性因子采用给定的隶属度进行评价。

确定模糊算子,模糊算子是权向量与模糊综合评价矩阵合成的计算规则。模糊算子有多种类型,本文采用主因素突出型模糊算子

。

进行单因素评判,因素集所有因素的单因素评判按行排列即为模糊综合评价矩阵。

Table 1. Evaluation index system and weight table

表1. 评价指标体系及权重表

权重向量与模糊综合评价矩阵进行模糊合成

综合评价。本文选择最大隶属度原则解释模糊合成结果。

若

3.2. 模糊综合评价结果

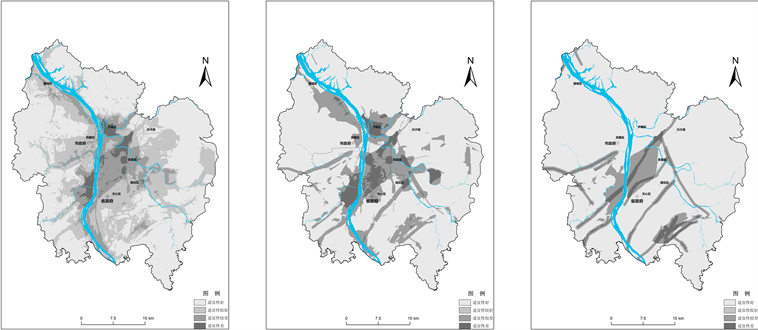

以上步骤是针对一个评价对象或者评价单元的计算方法,城市地下空间在水平方向上有分区,在竖直放向上有分层,本文基于ArcGis软件对研究区进行网格划分,每一个网格就是一个评价单元,对研究区范围内所有网格进行模糊综合评价就得到网格对评语集的映射。最后得到研究区地下空间开发利用适宜性分区图如图1。依次是浅层、中层、深层地下空间适宜性分区图。

Figure 1. Subdivision space development and utilization suitability map

图1. 地下空间开发利用适宜性分区图

4. 结论

1) 地下空间开发利用受到许多因素的制约,一般可以归纳为地质环境条件和社会环境条件,合理的分析主要影响因素,提取相应的指标因子是地下空间适宜性评价的重要步骤。

2) 本文采用模糊综合评价模型对地下空间开发利用适宜性进行综合评价,突出了主要影响因子,得到各层地下空间适宜性分区图,对研究区地下空间的安全开发利用和合理规划布局提供依据。

3) 从评价结果的适宜性分区图中可以看出,浅层地下空间重要制约因素众多,中、深层主要受地质构造的影响较大。

NOTES

*通讯作者。